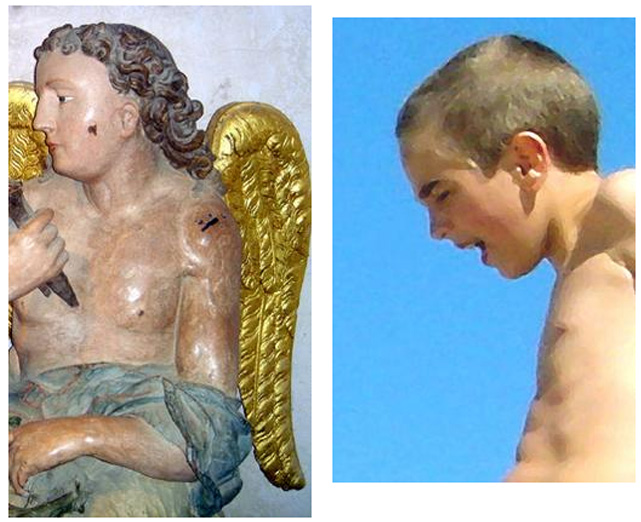

La Bretagne est Venise : l’aller-retour perpétuel qu’effectue le regard entre hier et aujourd’hui. Cela ajoute de l’intéressant aux visites, testez-le ! Les artistes du 15ème ou du 18ème siècle se sont inspirés des modèles vivants qu’ils avaient sous les yeux. Nous les retrouvons de nos jours, presque intacts, dans les visages, les attitudes et les postures.

Qu’ils le fassent exprès (la petite fille) ou non (le garçon), ils retrouvent sans effort les positions des sculptures. Tels les gisants. J’en suis amusé, un peu ému. C’est là l’humanité, la chair éternisée dans la pierre, l’essence de l’art peut-être. Il donne à voir, il fixe des attitudes naturelles et oblige ainsi à les regarder ce que, dans la vie courante, nous faisons trop rarement.

Qu’ils le fassent exprès (la petite fille) ou non (le garçon), ils retrouvent sans effort les positions des sculptures. Tels les gisants. J’en suis amusé, un peu ému. C’est là l’humanité, la chair éternisée dans la pierre, l’essence de l’art peut-être. Il donne à voir, il fixe des attitudes naturelles et oblige ainsi à les regarder ce que, dans la vie courante, nous faisons trop rarement.

Ange et larron sont aussi d’aujourd’hui… Particulièrement chez les enfants.

Ange et larron sont aussi d’aujourd’hui… Particulièrement chez les enfants.

Deux exceptions à cet aller-retour entre hier et aujourd’hui.

Deux exceptions à cet aller-retour entre hier et aujourd’hui.

Il n’est peut-être pas indifférent qu’elles portent sur saint Sébastien, personnage historique devenu fantasme pour un certain imaginaire. Commandant de la garde prétorienne nommé par l’empereur Dioclétien, il est martyrisé parce que chrétien prosélyte, donc hostile au culte des dieux de la cité.

Arrêté, il est condamné à être « fusillé » – percé de flèches – par deux soldats. Jeune et de belle prestance, il est recueilli encore vivant et soigné par Irène, veuve de martyr. Une fois guéri, le jeune homme va défier l’empereur qui, cette fois, le fait lapider et jeter dans les égouts de Rome. Il apparaîtra en songe à une matrone romaine et chrétienne pour lui indiquer où se trouve sa dépouille afin de le faire ensevelir avec ses condisciples dans les catacombes.

Arrêté, il est condamné à être « fusillé » – percé de flèches – par deux soldats. Jeune et de belle prestance, il est recueilli encore vivant et soigné par Irène, veuve de martyr. Une fois guéri, le jeune homme va défier l’empereur qui, cette fois, le fait lapider et jeter dans les égouts de Rome. Il apparaîtra en songe à une matrone romaine et chrétienne pour lui indiquer où se trouve sa dépouille afin de le faire ensevelir avec ses condisciples dans les catacombes.

Militaire et séduisant, Sébastien plaît manifestement aux femmes qui, seules, lui viennent en aide. Mais, dès le 13ème siècle, apparaît de lui une représentation qui va triompher à la Renaissance : celle du bel éphèbe nu torturé à la colonne. Une jeunesse qui plaît aux hommes, notamment aux prêtres, empêchés de femme. C’est sans doute à cette conception, trop d’ici-bas et perçue comme maligne, que les artistes bretons ont voulu réagir. Ils présentent la chair émaciée comme simple enveloppe du squelette sur le grand calvaire de Guimiliau (1588). Les famines, endémiques en fonction du climat et des récoltes, fournissaient les modèles sans compter. L’aujourd’hui montre des corps sains, sportifs et bien nourris sur les plages. Et contrairement aux idées moralistes, l’étalage de chair et de muscle ne suscite pas le désir : il le rassasie en inhibant l’imagination, trop prompte aux fantasmes.

Militaire et séduisant, Sébastien plaît manifestement aux femmes qui, seules, lui viennent en aide. Mais, dès le 13ème siècle, apparaît de lui une représentation qui va triompher à la Renaissance : celle du bel éphèbe nu torturé à la colonne. Une jeunesse qui plaît aux hommes, notamment aux prêtres, empêchés de femme. C’est sans doute à cette conception, trop d’ici-bas et perçue comme maligne, que les artistes bretons ont voulu réagir. Ils présentent la chair émaciée comme simple enveloppe du squelette sur le grand calvaire de Guimiliau (1588). Les famines, endémiques en fonction du climat et des récoltes, fournissaient les modèles sans compter. L’aujourd’hui montre des corps sains, sportifs et bien nourris sur les plages. Et contrairement aux idées moralistes, l’étalage de chair et de muscle ne suscite pas le désir : il le rassasie en inhibant l’imagination, trop prompte aux fantasmes.

Les artistes religieux en ont conscience, qui voyaient de jeunes pêcheurs nus ou des ramasseurs d’algues. Ils pointent alors le désir trop terrestre en perçant la jeunesse mâle en ses zones les plus érogènes : bite et téton ! On peut le voir avec effarement sur la statue de Lampaul-Guimiliau, datant du 18ème (photo centrale ci-dessus en haut)… L’époque était trop libertine, en réaction à la bigoterie de Létacémoi, le « grand » roi de France Louis Quatorzième.

En art breton d’église, le naturel restait de mise – même dans les messages de moralité.

En savoir plus sur argoul

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

C’est bien l’idée.

Bonne fin d’été !

J’aimeJ’aime

En effet ce n’est alors pas du tout le même sens, et je comprend mieux ce que vous vouliez dire du coup. Mais pour ma part je ne ressens guère cette inhibition de l’imagination face au réel: la réalité n’est pas pour moi une maison déjà toute toute construite à laquelle il ne manque plus rien, mais de simples fondation, un plan grossier, qui offre à mon imagination un support tout aussi créatif qu’une peinture ou un dessin.

L’effet de saturation dont je parles est tout autre: quand il y a trop de ces supports invitant à l’imagination, quand détourner l’oeil un instant ne vous permet pas de le reposer dans le vide pour laisser le temps à l’imagination de se faire son travail, mais ne le fait que tomber sur une autre vision de même ordre, alors mon cerveau se déconnecte et n’imagine plus rien du tout, se contentant d’emmagasiner pour, plus tard, en ressortir quelques images qui, cette fois à tête reposée, serviront à l’élaboration de l’imaginaire.

J’aimeJ’aime

Je comprends votre nuance mais je maintiens quand même le terme « inhiber » : l’imagination (cette folle du logis selon Pascal) ne se déclenche que faute de réalité à moudre (ex. les théories du Complot quand tout n’est pas clairement transparent). Quand le réel s’impose, l’imagination se tait au profit de l’image présente, vue par les yeux et pas par recomposée/recréée par le cerveau. C’est l’écart entre la photo et la peinture, ou le documentaire filmé et le dessin animé.

Vous pouvez continuer à commenter et je vous y incite vivement, mais tout commentaire va rester « en réserve » en attente d’approbation durant le temps des congés.

J’aimeJ’aime

« Et contrairement aux idées moralistes, l’étalage de chair et de muscle ne suscite pas le désir : il le rassasie en inhibant l’imagination, trop prompte aux fantasmes. »

Très juste que ceci, mais j’aurais employé le terme de saturer plutôt qu’inhiber.

J’aimeJ’aime