Nous allons jusqu’à Winchester dans un paysage vert et boisé, C’est la capitale du royaume du Wessex, du VIe au XIe siècle. Sa cathédrale gothique (payante à la visite) a été construite sur les ordres du premier évêque normand Vauquelin en 1079, après que Winchester fut devenue la capitale de l’Angleterre vers 828. Elle a été bâtie à proximité d’une première cathédrale de 648, nommée Old Minster, démolie en 1093. De style normand, gothique « perpendiculaire », cette cathédrale a accueilli de nombreux événements importants (couronnements, mariages princiers). Une pelouse devant elle accueille des étudiants des deux seuls sexes autorisés par Trump, qui discutent assis au soleil comme toute la jeunesse du monde.

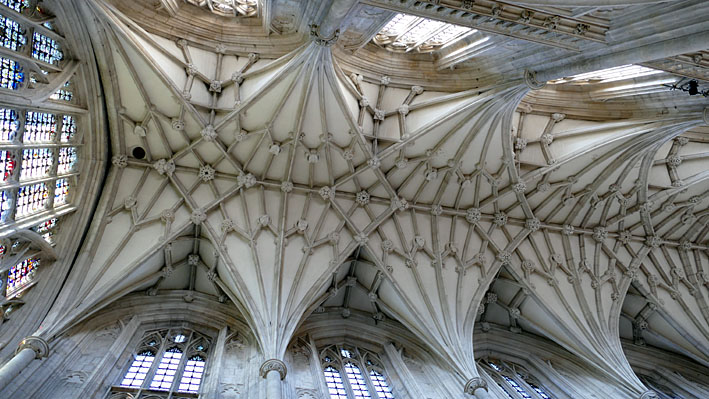

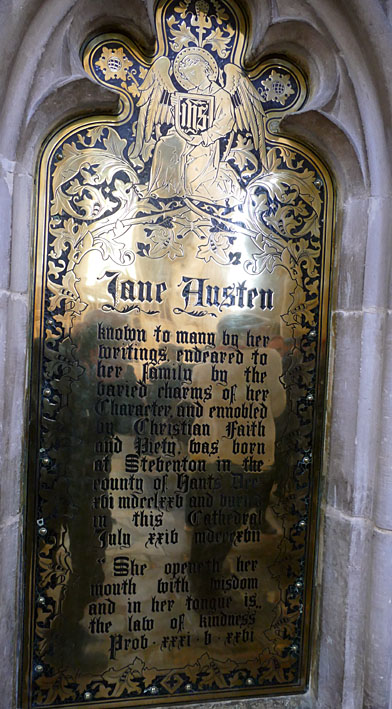

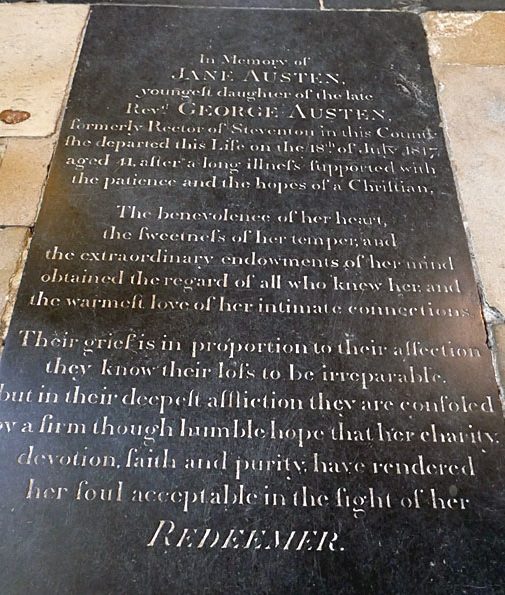

Sa nef aux douze travées forme une véritable forêt de pierre où les frondaisons des croisées d’ogives font comme des arbres dont les faîtes s’entremêlent. Elle recèle la tombe de Jane Austen, une faveur exceptionnelle due aux relations de ses frères aînés avec le clergé, notamment son aîné Henry. Elle fut le dernier civil à être enterrée à l’intérieur de la cathédrale. Nous marchons sur sa pierre tombale, tandis qu’un monument sur le mur est orné d’une plaque qui rappelle son nom et son œuvre. L’inscription sur la tombe mentionne : « En mémoire de Jane Austen, plus jeune fille du dernier révérend George Austen, ancien recteur de Steventon dans ce comté. Elle a abandonné la vie le 18 juillet 1817, âgée de 41 ans, après une longue maladie supportée avec la patience et la foi d’une chrétienne. » Suivent deux paragraphes de compliments. Sur la plaque de cuivre, d’autres compliments, qui se terminent par une citation des Proverbes : « Elle ouvre sa bouche avec sagesse et dans sa langue est la loi de la gentillesse. »

D’autres tombes sont ici, d’évêques, d’officiers militaires, et même celle du roi Canute. Il s’agit du viking Knut le Grand, fils cadet du roi Sven à la Barbe fourchue mort le 12 novembre 1035. Il est roi d’Angleterre à partir de 1016, roi de Danemark à partir de 1018 environ et roi de Norvège à partir de 1028. La tombe d’Henri de Blois, évêque de Winchester, 1129-1171. Puis celle de William de Waynflete, évêque de 1447à 1486, directeur du collège de Winchester, chancelier d’Angleterre et fondateur du Magdalen College d’Oxford. Et le tombeau en pierre de Stephen Gardiner, évêque de Winchester de 1531 à 1551 et de 1553 à 1555. Il a été secrétaire du roi et chancelier. Il a marié en juillet 1554 dans cette cathédrale le prince Philippe d’Espagne et la reine Mary Tudor.

Le chœur est le plus vieux des grands chœurs médiévaux d’Angleterre à avoir subsisté sans changement. Au centre de la cathédrale, dans la partie ancienne, une poutre romane aux trois niveaux. Sous une arche, dans la Chapelle du Saint Sépulcre, des fresques du début du XIIIe siècle montrent la déposition et la mise au tombeau de Jésus, ainsi que le Christ en gloire. Une chapelle dite « des anges gardiens » a été peinte en 1240 par le peintre du roi, Maître William. Il y a en effet une myriade de faces d’anges habillés au plafond. Des fonts baptismaux du XIIe en marbre de Tournai décrivent des scènes de la vie de saint Nicolas. Une statue en bronze est dédiée au scaphandrier Willim Walker, qui a sauvé la cathédrale de l’inondation en plongeant durant des jours pour renforcer ses fondations de 1906 à 1911.

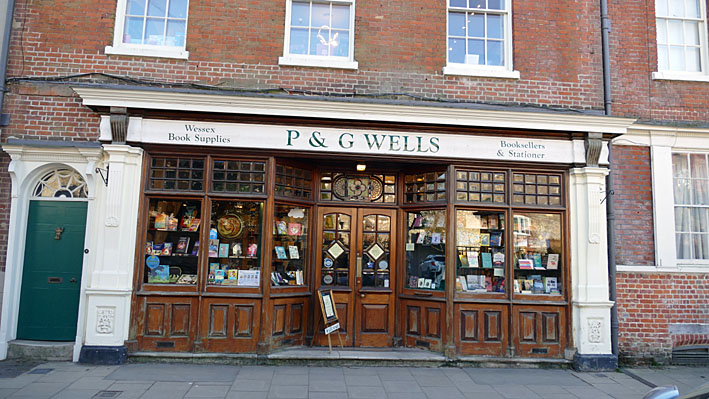

Les rues de la ville sont ensoleillées. Des lycéens sortent en cette fin d’après-midi d’avril, en uniforme ou en simple T-shirt moulant. Il fait toujours grand soleil et du vent. Un kid cricket joue sur une pelouse en polo à col ouvert et en short. Nous faisons un détour vers le Winchester College, école secondaire réputée de la ville. Les maisons à pans de bois, soubassement de briques rouges et murs chaulés blancs, gardent un ton normand. Nous allons au numéro 8, College Street, voir la façade de la dernière maison que Jane Austen a habitée quelques mois avec sa sœur Cassandra pour se faire soigner en mai 1817. Elle y est morte le 18 juillet, à l’âge de 41 ans seulement et son cercueil a été transporté jusqu’à la cathédrale, porté à l’épaule par ses frères. Résidence privée, la maison ne se visite pas. Elle est d’ailleurs à vendre, les propriétaires ne goûtant probablement pas tous ces gens qui ne cessent de défiler devant en reluquant l’intérieur. Sa façade blanche aux trois niveaux, avec une fenêtre en bow-window, est sobre et sans cachet. Une maison fonctionnelle faite pour habiter. La librairie P.G. Wells se tient dans la même rue, très connue des étudiants du College. L’une de ses vitrines est évidemment consacrée à la gloire locale et une sculpture en résine représente Jane Austen en train d’écrire sur son fameux petit guéridon à douze pans – comme des douze travaux d’Hercule.

Romans de Jane Austen déjà chroniqués sur ce blog :

Commentaires récents