Dans une thèse parue il y a trente ans, l’auteur qui analysait l’image de l’URSS dans la presse française concluait que le pays (réduit depuis à la seule Fédération de Russie), aimait à se sentir persécuté. Il faisait nid pour mieux construire son utopie. A-t-il changé ? Il semble que les constantes longues de l’histoire et de la mentalité russe conduisent à répondre aujourd’hui : non.

Le résumé de sa troisième partie est éclairant aujourd’hui, à propos des Quêtes de la Russie :

« L’opinion française, dont la presse se fait échos et qu’elle traduit dans son discours, a une vision triple de l’URSS au début des années 1980 :

1 dialectique, « l’URSS encerclée » (sacrilège), recherchant sa protection pour construire la cité idéale ;

2 d’exclusion, « la Russie arriérée » (lâcheté), cultivant leur héroïsme inutile dans une Babel ingouvernable ;

3 analogique, « l’empire éclaté » (laisser-aller), désirant l’ordre pour arriver à l’âge d’or. »

1. Le sacrilège de lèse Russie

Le livre récent de Pierre Gonneau, La guerre russe ou le prix de l’empire, d’Ivan le Terrible à Poutine, montre la continuité de l’angoisse russe de se sentir une forteresse assiégée. L’histoire est sans cesse reconstruite et instrumentalisée par les différents régimes pour justifier la guerre au nom de la défense d’une terre sacrée depuis le XVIe siècle. La Troisième Rome ne saurait mourir, ni être envahie, ni être inféodée. L’idée impériale exige la guerre au nom de la mission civilisatrice de la Russie, qui se veut empire pour mille ans.

Cette quête synthétique dialectique qualifie la jeunesse au nom de l’élan vital (analogue à celui que Hitler prônait pour les Aryens) pour conquérir la Cité idéale contre les dissidents et le Mal occidental, pour une civilisation russe affirmée.

2. Le rocher de Sisyphe de la Babel ingouvernable

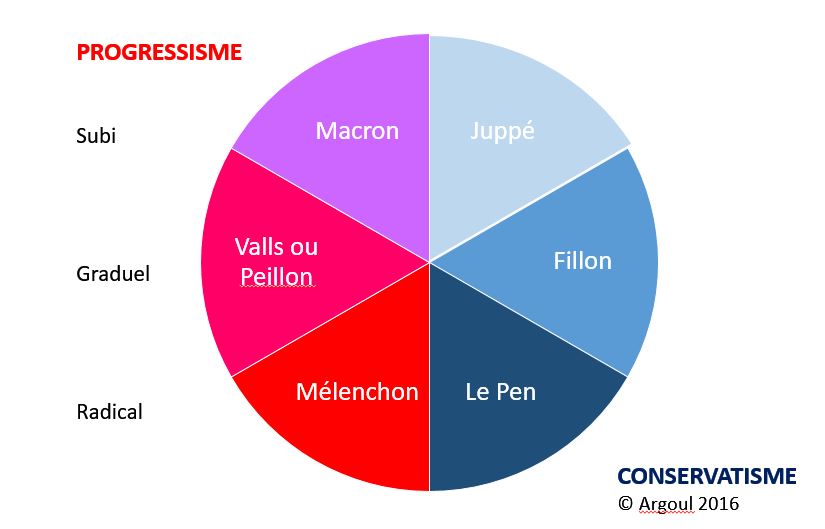

La Russie est un territoire immense et « multiethnique » comme le dit Poutine (terme que ni Le Pen , ni Zemmour ne reprennent curieusement dans leur admiration sans faille pour l’homme fort du Kremlin). La Russie est donc difficilement gouvernable, sauf par autocratie et despotisme asiatique. Il faut centraliser, surveiller et punir. État fort, dictateur populiste (faute d’être populaire), élections truquées, répression des opposants, services de force. La Russie s’exclut naturellement des démocraties éclairées et choisit la voie d’Ivan le Terrible plutôt que celle de Catherine II ou de Pierre le Grand. Cet héroïsme d’obstiné à rester solitaire est, au fond, une lâcheté. Persévérer dans ses erreurs au lieu d’apprendre des autres – de l’Occident ou de la Chine – est une faute. La Chine, communiste comme l’URSS, a su assurer avec succès son virage vers la puissance grâce à l’économie de marché, toujours contrôlée par le Parti unique. Pas la Russie, enfoncée en mafias et oligarques soumis au régime.

Cette quête héroïque exclut (on aime le martyre en Russie orthodoxe) en qualifiant le peuple barbare (contre ses élites occidentalisées) pour consolider le colosse aux pieds fragiles qu’est la Babel russe, contre le capitalisme impérialiste américain et les valeurs du vieil homme démocratique inverti (dixit Poutine selon ses fantasmes – étonnant que le nombre d’enfants par femme soit supérieur en France LGBTQIA+ à celui de la Russie « tradi »). Tout cela pour un pays nouveau régénéré.

3. L’ordre doit régner pour que l’empire n’éclate pas

Or il a éclaté en 1991 avec les républiques-sœurs qui se sont empressées de déclarer leur indépendance pour ne plus être soumise au colonialisme de Moscou (oui, colonialisme, c’est le sentiment des républiques ex-soviétiques). Ce laisser-aller est le principal reproche de Poutine à son mentor Eltsine et à Gorbatchev qui a affaibli le système immobiliste de Brejnev. Retour à Staline et aux tsars ! Guerre meurtrière en Tchétchénie, mise au pas de la Géorgie, récupération de la Crimée, tentative de soumission de l’Ukraine, alimentation récurrente des dissidences en Moldavie, en Lettonie – et menaces sur les autres états baltes et la Pologne. Poutine fait les gros yeux avec de petits moyens pour assurer ce qu’il croit être l’âge d’or de la promesse historique : devenir la Troisième Rome, le maître de l’Europe, faisant jeu égal avec la Chine en Asie et les États-Unis en Amérique.

Cette quête mystique s’oppose à l’éclatement de l’empire pour restaurer le Léviathan tsariste et stalinien en rétablissant l’ordre nécessaire, au risque de l’Apocalypse (nucléaire), contre le poison (décadent) occidental et les vampires (spéculateurs) des oligarques non inféodés (contrairement aux spéculateurs oligarques « patriotes » qui versent leur obole à la mafia). Cela pour assurer l’Arche salvatrice, l’île au milieu de la tempête du monde, le nouvel Age d’or russe protégé des miasmes (tentateurs) de l’Occident.

Or ces tropismes russes sont de fausses quêtes.

« Pour Alexandre Soljenitsyne [Comment réaménager notre Russie], le communisme est une parenthèse qu’il faut laisser se refermer. Les Russes doivent retrouver les valeurs qui sont les leurs : la morale, la religion, la solidarité. Il ne s’agit pas de transformer le régime, mais de l’abandonner. Les Russes sont les nationaux de l’URSS qui ont le plus souffert de l’empire, ils doivent le laisser éclater pour se retrouver eux-mêmes. »

« Pour Hélène Carrère d’Encausse [L’empire éclaté], l’empire n’était pas viable et la question des nationalités n’a jamais été résolue, contrairement au discours officiel. L’évolution différente des démographies nationales créait à elle seule un problème, les Russes dominants étant de moins en moins nombreux dans l’appareil et dans l’armée, l’éducation croissante des autres nationalités ne leur permettant pas de rester éternellement en tutelle. S’il devait « éclater », l’empire engendrerait un retour sur elles-mêmes des populations russe et slave, et sans doute une modification de régime. »

La quête de Poutine reste un mythe, pas très efficace de nos jours, dans un pays en déclin démographique, économique et politique. « La Nature bucolique de Virgile, poète lyrique qui chante l’accord nécessaire de l’homme avec la terre et les bois pour vivre un âge d’or (les Bucoliques), la rédemption par le labeur fécondant (les Géorgiques), pour réunir l’humanité dans une cité modèle universelle : Rome (l’Enéide). »

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Poutine sur ce blog

Russie sur ce blog

Commentaires récents