L’univers de l’écrivain américain Franck Herbert est devenu au fil du temps une industrie qui exploite de nombreux produits dérivés, dont un film récent de Denis Villeneuve, tourné en juillet 2019. David Lynch a réalisé le premier long métrage en 1984, qu’a pu voir l’auteur du roman avant de mourir en 1986. Ce n’est pas un bon film bien qu’il y ait des scènes mémorables ; il fait trop Grand guignol, mais le réalisateur en a accusé la production qui exigeait de faire serré et commercial.

Je préfère la série des six romans aux films car l’imagination peut ainsi courir librement, sans être contrainte par les images. Mais la réalisation de David Lynch permet de cerner les thèmes du cycle, qui reviennent à la mode : l’empire tenu par le commerce, l’exploitation des planètes par l’humain sans souci du milieu, l’adaptation écologique des hommes de terrain qui veulent vivre libres (Fremen), le pouvoir charismatique d’un seul qui doit se mériter, le poison mais le lien offert par la religion, la puissance de la pensée orientée par le langage…

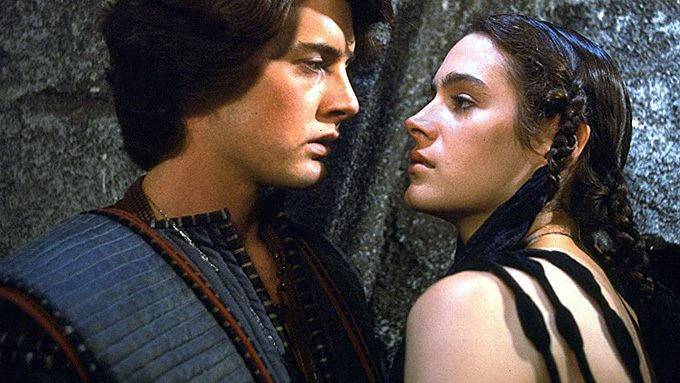

Ainsi l’éducation de Paul Atréides (un Kyle MacLachlan de 24 ans encore rose – 15 ans dans le roman) est-elle abordée de façon sommaire dans le film alors qu’elle est cruciale dans le cycle de Dune. A la fois son père le duc Leto (Jürgen Prochnow), qui le fait initier aux arts martiaux, au combat au couteau et à la stratégie, et sa mère dame Jessica (Francesca Annis), qui développe ses pouvoirs psychiques et sa résistance à la douleur (prana-bindu), contribuent également, chacun à sa façon, à la formation du jeune homme. Paul sera un adulte accompli qui connaîtra un destin de chef (et même de « dieu » dans le film) parce qu’il a eu une éducation poussée et équilibrée. Sa mère a désobéi aux révérendes mères Bene Gesserit qui contrôlent la génétique, pour donner un mâle à son mari. Paul lui est donc précieux autant qu’au duc. Elle donnera naissance à une fille sur la planète Dune, Alia (Alicia Witt), qui aura des pouvoirs psychiques étendus et finira par tuer le baron Harkonnen d’un coup d’aiguille empoisonnée.

Il se préoccupera des hommes plus que des matières premières qui font la richesse de Dune, comme son père, et nouera des relations immédiates avec les Fremen. Il est, comme eux, un Pionnier, un self-made boy, un leader. Mais, plutôt que d’exploiter et dominer, il mesure la production et associe les hommes. C’est ainsi que l’empire s’écroule – une leçon prémonitoire aux partisans d’un Trump égocentré sur America first et qui vise à transformer les Etats-Unis en nouvelle Afrique du sud de l’apartheid. Ce qui est un retour à… l’ère avant Kennedy, un programme réellement « réactionnaire ». Ce ne sont pas les légions de troupes spéciales Sardaukars aux ordres de l’empereur Shaddam IV (José Ferrer) qui vont gagner, mais la ruse des Fremen résistants aux exploiteurs. On peut penser au Vietnam et aux islamistes qui ont tenu en échec la plus grande puissance militaire par leurs initiatives au ras du terrain, fondées sur quelques hommes organisés qui bricolent avec ce qu’ils ont.

Psychologue junguien, Franck Herbert s’est intéressé aux pouvoirs de l’esprit, ancré dans les mythes culturels et sociaux et exprimé de façon particulière par le langage. Ainsi « la Voix » permet d’influencer l’interlocuteur sans qu’il s’en aperçoive, pouvoir Bene Gesserit développé par les femmes d’après les expériences tibétaines durant des millénaires. Mais elle permet aussi de focaliser sa conscience et sa force en un seul point pour détruire comme une arme les matières les plus dures, comme le karaté l’apprend avec les briques. Paul Atréides excelle dans cet Art étrange et l’apprend aux Fremen comme jadis les samouraïs l’apprenaient aux paysans pour se défendre. Ils l’appellent Muad’Dib, la « souris du désert », mais Usul de son nom secret, qui signifie « la force de la base du pilier ».

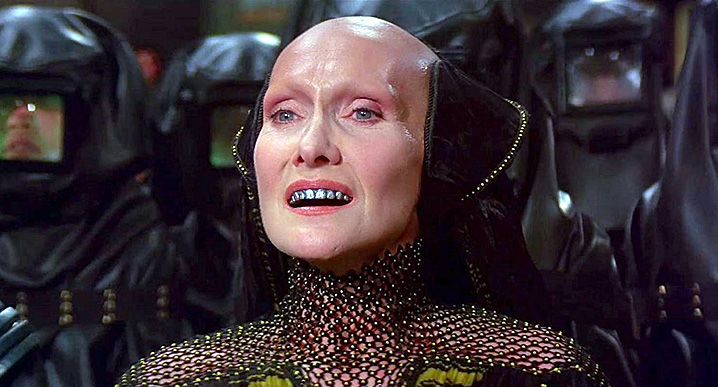

Le cycle de Dune se passe dans un futur lointain, en l’an 10191 après fondation de la Guilde spatiale. Les humains ont essaimé dans l’espace grâce à l’Epice, une substance qui augmente les pouvoirs de l’esprit et la prescience, permettant de se télétransporter sans bouger d’un point à l’autre de l’espace. La Guilde a été créée après le Jihad butlérien qui a vu la révolte des humains contre les robots et les machines d’intelligence artificielle – ce qui pourrait bien nous arriver. Mais un empire féodal a été reconstitué, comme durant toutes les périodes de peur, qui allient d’homme à homme les puissants barons à l’empereur, le Padishah Shaddam IV. Il engendre vendettas et rivalités de pouvoir, tel le baron Harkonnen (Kenneth McMillan), « un gros lard flottant » sur suspenseurs comme le nomme l’empereur, contre le duc Atréides.

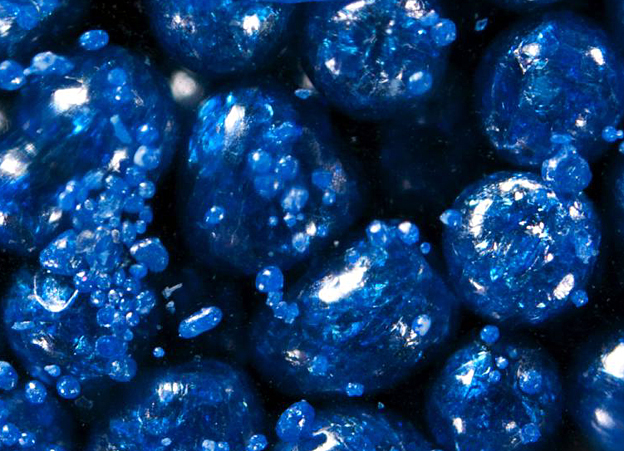

L’enjeu est la planète Arrakis, aride et déserte, surnommée Dune à cause du sable qui forme la majeure partie de son sol et qui est parcouru de vers géants qui avalent tout ce qui bouge en rythme. Elle seule produit l’Epice, substance mystérieuse et unique – on pense aujourd’hui aux métaux rares monopolisés par les Chinois, qui permettent de produire ces instruments électroniques vitaux pour notre nouvelle pensée. Les Fremen vivent réfugiés « dans les montagnes », inaccessibles aux vers et loin de la capitale exploiteuse, tout comme les Rocheuses offrent aujourd’hui un refuge à tous les survivalistes yankees, du bug du Millenium aux prochaines anticipations catastrophes. L’eau est rare, donc précieuse, et toute l’ingéniosité est de l’économiser. Les Fremen ont ainsi créé des pièges à vent pour capter la rosée et l’accumuler dans des réserves de la roche, et l’écologiste planétologue d’Arrakis (Max von Sydow) une combinaison qui recycle la transpiration et les urines, le Distille.

L’empereur confie la gestion d’Arrakis au duc Leto, la retirant aux Harkonnen qui ne songent plus qu’à se venger. Il joue double jeu, voulant faire détruire la maison Atréides par les soudards Harkonnen afin de contrer le pouvoir grandissant du duc auprès des Grandes Maisons du Landsraad. Un traître ouvrira le bouclier de la ville aux troupes des Harkonnen pour délivrer sa femme, détenue par le baron. Le duc, de toute façon condamné par l’empereur, sera tué, sa femme et son fils envoyés crever dans le désert. Mais leur intelligence des situations et leur équipement psychique leur permettent de s’enfuir et de trouver refuge auprès des Fremen. Paul, du fait de ses pouvoirs de combat, sera vu comme un Mahdi qui délivrera la planète ; en retour, les Fremen lui apprendront à appeler et à chevaucher les grands vers des sables. L’Epice, omniprésente dans son nouvel univers, lui donne les yeux bleus et décuple sa prescience. Il tente de boire l’Eau de la vie, fatale à ceux qui l’ont tenté. Il n’est pas tué et en ressort plus fort, devenant le Kwisatz Haderach, celui qui peut voir le passé et le futur, terme hébreu qui se réfère à une téléportation miraculeuse. Il sait que celui qui maîtrise l’Epice et contrôle sa récolte est maître de facto de l’empire… S’il peut la détruire, il commande.

Rabban la Bête, neveu du baron Harkonnen, est une brute incapable qui croit qu’exploiter impitoyablement les humains permet le pouvoir ; son échec à faire produire l’Epice sur Dune le fait exécuter par l’empereur. Son autre neveu, Feyd (Sting), est plus fin et désiré physiquement par son oncle, adepte des jeunes mâles ; il se battra en duel avec Paul devant l’empereur et les représentants de la Guilde, dans la meilleure tradition du western.

La victoire de Paul permettra aux Fremen de mettre en œuvre la terraformation d’Arrakis en planète arrosée et aux Atréides de régner sur l’empire. Le film est un peu raccourci sur tous ces événements, bien détaillés dans les romans, ce qui le rend précipité et superficiel. Le spectateur n’a pas le temps de comprendre tout ce qui lie les personnages et les fait agir. Sont privilégiées les scènes commerciales de Grand guignol comme les explosions, les vers géants qui ouvrent toujours la gueule sans raison, les batailles rangées et les hallucinations à grand spectacle dues à l’Eau de la vie. Une déception, malgré quelques scènes qui ancrent dans l’univers complexe de Franck Herbert.

DVD Dune, David Lynch, 1984, avec Kyle MacLachlan, Sean Young, Francesca Annis, Sting, Max von Sydow, G.C.T.H.V. 2000, 2h10, standard €19.99 blu-ray €17.29

Franck Herbert, Pocket 2012

- Dune tome 1

- Le Messie de Dune tome 2

- Les enfants de Dune tome 3

- L’empereur-dieu de Dune tome 4

- Les hérétiques de Dune tome 5

- La maison des mères tome 6

DVD Dune de John Harrison, 2001, L’intégrale en 2 DVD, €40.08

Commentaires récents