Gaston Bachelard a commis une erreur en classant Nietzsche parmi les philosophes de l’air : Nietzsche est de la terre, même s’il n’est pas ancré aux racines. L’homme de Nietzsche est le danseur, celui qui a les pieds sur le sol mais saute et se meut avec agilité, prêt à l’envol vers le sur-homme. « Prêt à voler et impatient de m’envoler – c’est ainsi que je suis. »

L’ennemi du léger est donc la lourdeur car les chevau-légers sont plus rapides que les lourds fantassins. « Et c’est surtout parce que je suis l’ennemi de l’esprit de lourdeur que je tiens de l’oiseau : ennemi mortel en vérité, ennemi juré, ennemi de toujours. » Zarathoustra/Nietzsche veut être celui qui un jour apprendra aux hommes à voler de leurs propres ailes.

Pour cela, il faut s’aimer soi-même. Non par narcissisme ou vanité, mais par acceptation de l’énergie vitale qui est en soi. Il faut aimer son corps pour l’exercer et le rendre beau, il faut aimer son cœur pour le dompter et le rendre bienveillant sans tomber dans la sensiblerie, il faut aimer son esprit pour l’aiguiser, l’alimenter de nourritures qui l’incitent à chercher et à connaître. « Non pas s’aimer de l’amour des malades et des fiévreux : car chez ceux-là l’amour propre même sent mauvais. Il faut apprendre à s’aimer soi-même, c’est ainsi que j’enseigne, d’un amour sain et bien portant : afin de se supporter soi-même et de ne point vagabonder. »

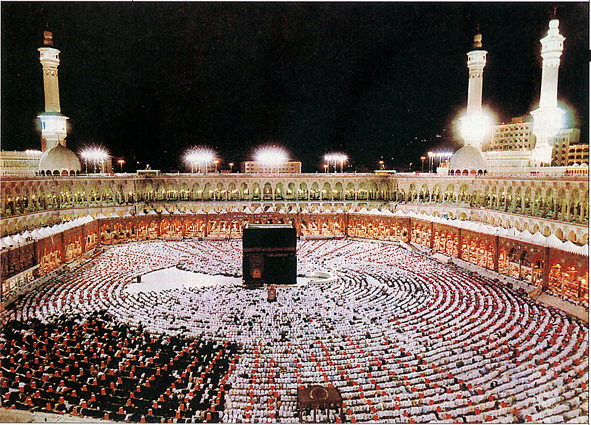

Or la religion enseigne le péché originel, que l’humain est taré d’origine par la « faute » de l’Ancêtre – pourtant créé par Dieu « à son image ». La religion abhorre l’amour de soi au profit de « l’amour du prochain », comme si « l’amour » – ce mot galvaudé – n’était pas un sentiment spontané venu d’un trop-plein d’énergie vers les autres mais un « commandement », un ordre venu d’ailleurs et d’en-haut. Or on ne peut aimer les gens que si l’on s’aime soi, si l’on s’estime assez pour offrir sa générosité. Qu’est-ce donc qu’un amour de commande ? Un mariage arrangé ? De même la religion enseigne depuis tout petit le « Bien » et le « Mal » – et les religions séculières comme le socialisme ou l’écologisme font de même avec leur moraline – rien se pire que les intellos missionnaires, les ravis et les vertueux !

« Dès le berceau, on nous dote déjà de lourdes paroles et de lourdes valeurs ; « bien » et « mal » ainsi se nomme ce patrimoine. A cause de ses valeurs on nous pardonne de vivre. » Coupables nous sommes, toujours coupables : d’être nés et prédateurs de la planète et les mâles des femelles, exploiteurs des colonisés, méprisant des races inférieures – aujourd’hui le plus coupable serait le mâle blanc de plus de 50 ans. « Mais ce n’est que l’homme qui est lourd à porter ! Car il traîne sur ses épaules trop de choses étrangères. Pareil au chameau, il s’agenouille et se laisse bien charger. Surtout l’homme vigoureux et patient, celui dont l’esprit est respectueux : il charge sur ses épaules trop de paroles et de valeurs étrangères et lourdes – jusqu’à ce que la vie lui paraisse un désert ! »

Il doit s’en affranchir pour se libérer des dogmes et du politiquement correct. « L’homme est difficile à découvrir, et le plus difficile encore pour lui-même ; souvent l’esprit ment au sujet de l’âme. Voilà l’œuvre de l’esprit de lourdeur. Mais celui-là s’est découvert lui-même qui dit : ceci est mon bien et mon mal. Par ses paroles il a fait taire la taupe et le nain qui disent : ‘bien pour tous, mal pour tous’. » Juger par soi-même n’est possible que si l’on s’aime soi, si on se libère de l’image convenue qu’on voudrait nous donner, « une écorce, une belle apparence et un sage aveuglement », résume Nietzsche. Non, toutes choses ne sont pas bonnes et seuls les cochons bouffent de tout. « J’honore les langues et les estomacs récalcitrants et difficiles qui ont appris à dire : Moi et Oui et Non. (…) Dire toujours hi-han, c’est ce que n’ont appris que les ânes et ceux de leur espèce ! »

Mais il ne faut pas pour cela se rétracter en sauvage, défiant du monde et réactionnaire en croyant que c’était mieux avant, ni en tyran qui veut tout régenter, ou en dictateur de la cité qui aspire à redresser les gens malgré eux. Nietzsche aime l’homme énergique, pas le macho ni le matamore. « J’appelle malheureux tous ceux qui n’ont qu’une alternative : devenir des bêtes féroces ou de féroces dompteurs de bêtes. » Il ne faut pas non plus laisser faire ni laisser passer, attendre encore et toujours des lendemains qui jamais ne chantent. « J’appelle encore malheureux ceux qui doivent toujours attendre – et ils ne me reviennent pas tous ces péagers et ces épiciers, ces rois et ces laissés-pour-compte. »

Il faut s’aimer pour être soi, s’élever, se tenir droit. « Ceci est ma doctrine : quiconque veut apprendre à voler doit d’abord apprendre à se tenir debout, à marcher, à courir, à sauter, à grimper et à danser : on ne s’envole pas du premier coup ! » On peut errer un temps, mais la maturité exige d’avoir choisi son chemin. « Et c’est toujours à contrecœur que j’ai demandé mon chemin – cela m’a toujours été contraire ! J’ai toujours préféré interroger et essayer les chemins eux-mêmes. Essayer et interroger, ce fut là ma démarche. »

Point de gourou donc, Zarathoustra/Nietzsche veut que ses disciples le quittent, une fois son exemple donné. « Voilà quelle est à présent mon chemin – où est le vôtre ? répondais-je à ceux qui me demandaient ‘le chemin’. Car le chemin n’existe pas. » N’existent que des chemins personnels, propres à chacun, que chaque personne doit trouver elle-même. Suivre un modèle, oui, mais le transformer pour créer le sien – c’est cela grandir, devenir adulte sain et harmonieux qui juge des choses et des gens par lui-même.

(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra – Œuvres III avec Par-delà le bien et le mal, Pour la généalogie de la morale, Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Nietzsche contre Wagner, Ecce Homo, Gallimard Pléiade 2023, 1305 pages, €69.00

Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents