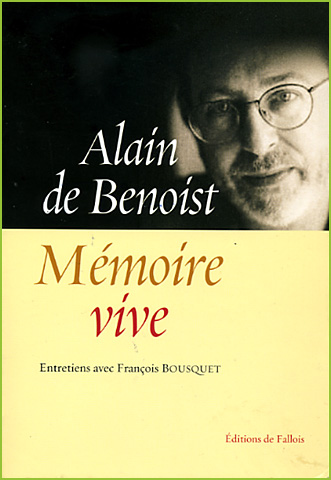

Mon attachée de presse favorite m’a prêté le livre d’un « sulfureux » intelligent. Connaissant la propension à l’anathème des idéologues aussi sectaires qu’envieux qui dominent trop souvent les médias en France, je me suis dit qu’il serait intéressant de savoir ce qu’un intellectuel qui n’est pas « de gauche » (espèce devenue rare) pouvait avoir à dire sur le monde d’aujourd’hui.

L’itinéraire qui va de nationaliste révolutionnaire à 16 ans au fédéralisme écologique à 70 ans mérite qu’on s’y arrête.

S’il a été dans le « mauvais » camp (comme disent ceux qui détiennent la Vérité), il a largement évolué. Autrement que ces Maos qui voulaient dynamiter le système bourgeois… et qui se retrouvent aujourd’hui bons bourgeois repus et nantis, occupant des positions de pouvoir un peu partout dans les médias, la politique et les universités, voire à l’Académie.

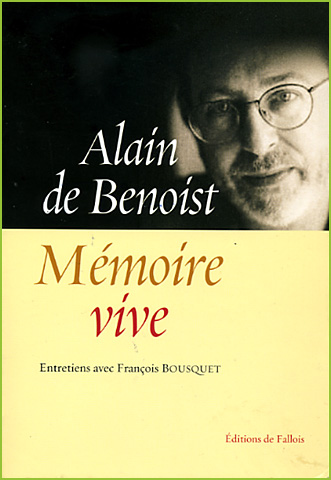

Ni droite ni gauche, ni révolutionnaire ni conservateur – mais conservateur révolutionnaire : tel se veut le militant de la Nouvelle droite et Alain de Benoist est son prophète. Près de 70 ans après être né, 40 ans après son mariage qui lui a donné deux garçons, un bilan paraissait nécessaire. Qu’en a-t-il été de cette vie consacrée aux idées ? vouée à la militance intellectuelle ? appelée à prêcher dans le désert ?

Il a manqué à Benoist la discipline de la thèse et l’exigence universitaire pour accoucher d’une œuvre.

Certes, il a beaucoup écrit, mais que reste-t-il au fond ? Des messages d’intellectuel engagé, pas une philosophie originale, ni même une politique. Sa cohérence sur la durée existe, mais où est-elle exposée ? Vu de droite – Anthologie critique des idées contemporaines en 1977, recueil d’articles (déjà) relus et augmentés, était une étape qui n’a pas connu de véritable suite. Alain de Benoist est comme Gabriel Matzneff (l’un de ses amis) incapable semble-t-il d’une œuvre construite, trop dispersé dans l’actualité, trop soucieux de tout avoir lu, de tout englober pour « prendre position ». Sa façon d’écrire, par paperolles découpées ajustées bout à bout, me rappelle la façon empirique dont j’ai composé mon premier livre à 17 ans (jamais publié) ; j’ai bien évolué pour les suivants (publiés).

Il est symptomatique que ces mémoires ne soient pas « un livre » mais une suite d’entretiens. Ils auraient pu être publiés en vidéo ou en CD. La table des matières découpe en cinq périodes l’existence : l’enfance, la jeunesse, la Nouvelle droite, un chemin de pensée, un battement d’aile. Le tout suivi d’un index des noms propres de 12 pages ! Il y a de l’encyclopédie, donc du fouillis, dans cette Voie dont le questionneur tente – un peu vainement – une cohérence. Elle est chronologique, ce qui correspond à une constante de Benoist : la généalogie, l’accès aux sources, le jugement à la racine.

D’où l’importance de l’enfance et de la jeunesse pour comprendre le personnage qu’il s’est composé, puisque sa méthode même nous y incite.

Fils unique de fils unique, Alain est né à Tours en 1943 ; il en garde peu de souvenirs, monté à Paris à 6 ans, rue de Verneuil. Il a des origines nobles et populaires, un ancêtre paternel italien vers 880 devenu écuyer du comte de Flandres, dont les descendants naîtront et prospéreront en Flandre française. Par sa mère, il vient de paysans et artisans bretons et normands. « Aucun bourgeois », note-t-il, bien que sa propre existence parisienne dans les beaux quartiers ne soit en rien différente des petits de bourgeois qu’il fréquente, ni la profession de son père (commercial pour Guerlain) plus aristocratique que celle des autres. Lecteur invétéré depuis tout jeune, collectionneur effréné de tout, cinéphile passionné, exécrant tout sport mais adorant les animaux lors de ses vacances au château grand-maternel d’Aventon (près de Poitiers), il est solitaire « mais jamais seul », a « beaucoup de copains » mais aucun ami car il se dit timide et hypersensible. Il a été louveteau mais jamais scout, reculant au moment de la puberté.

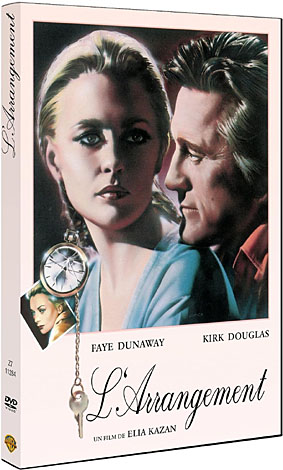

Ses goûts (peut-être reconstruits) sont déjà orientés : il aime bien les livres de la collection Signe de piste mais avec les illustrations de Pierre Joubert, Alix en bande dessinée mais pas Batman, Hector Malot mais pas Bob Morane ; il préfère l’Iliade à l’Odyssée, les contes & légendes aux romans, il aime Sherlock Holmes et la science-fiction. Il peint dès 14 ans mais, là encore, ses goûts sont « idéologiques » : à l’impressionnisme il préfère l’expressionnisme, à l’abstrait le surréalisme… S’il aime le jazz, il déteste le rock ; s’il apprécie la chanson française, c’est uniquement du classique : Brassens, Brel, Ferré, puis Moustaki et Ferrat. Comme Céline, il déteste la saleté étant enfant. En psychologie, il préférera évidemment Jung à Freud.

Il fréquente le lycée Montaigne en section A-littéraire, puis Louis-le-Grand. L’époque était très politisée et, à 16 ans, il s’engage en politique auprès de la FEN (Fédération des étudiants nationalistes) moins par conviction qu’attiré par la bande de jeunes qu’il fréquente le week-end à Dreux, dans la résidence secondaire de ses parents. Par sa fille de 14 ans, il y fait la connaissance d’Henri Coston, antisémite notoire et ex-membre du PPF de Doriot chargé des services de renseignements ! Le jeune Alain est fasciné par ce personnage tonitruant, adepte de la fiche et qui vit de ses publications. Lui vient de découvrir la « philosophie comme grille d’interprétation du monde » p.53 et rêve de vivre de sa plume et de ses idées, comme Montherlant dont il admire le beau style et le masque aristocratique (le masque est peut-être une clé d’Alain de Benoist).

Coston le présentera à François d’Orcival, chef de la Fédération des étudiants nationalistes, et il suivra le mouvement contre la marxisation de l’université et pour l’Algérie française (lui-même n’avait aucune opinion sur l’Algérie, officiellement « département français » et pas « colonie »). La révolte des pied-noir pouvait être le détonateur d’une révolution métropolitaine attendue, tant la IVe République apparaissait comme « la chienlit ». Il devient secrétaire des Cahiers universitaires où il publie ses premiers écrits, puis rédacteur exclusif d’un bulletin interne. Il participe aux camps-école et se veut soldat-politique : « tu dois tout au mouvement, le mouvement ne te dois rien » p.65. Cheveux courts, idées courtes – auxquelles je n’ai jamais pu me faire, à droite comme à gauche.

S’il poursuit une licence en droit et une licence de philo en Sorbonne, s’il passe même un an à Science Po, il ne se présente pas aux examens car ce serait accepter « le système ». Où l’on voit que l’extrême-droite était aussi bornée que l’extrême-gauche en ces années « engagées ». Attaché par tempérament à Drieu La Rochelle, il prend comme pseudonyme évident Fabrice (le Del Dongo de Stendhal) Laroche (Drieu La Rochelle). Il rencontre ceux qui deviendront ses plus vieux amis, Dominique Venner et Jean Mabire dont le fils Halvard gagnera des courses à la voile. Le militantisme était une « école de discipline et de tenue, d’exaltation et d’enthousiasme, une école du don de soi » p.83.

En 1968, avant les événements de mai, il est embauché comme journaliste et, journaliste, il le restera.

En 1968, avant les événements de mai, il est embauché comme journaliste et, journaliste, il le restera.

D’abord à l’Écho de la presse et de la publicité, puis au Courrier de Paul Dehème, lettre confidentielle par abonnement. Avec quelques dissidents de la FEN qui ne veulent pas poursuivre l’activisme politique, il fonde en février 1968 la revue Nouvelle école, en référence au syndicaliste révolutionnaire français Georges Sorel, puis, les 4 et 5 mai, le GRECE (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne) qui donnera ses fondements doctrinaux à ce que les journalistes appelleront « la Nouvelle droite ». Commence alors une « période de flottements » et de « scories droitières » (dit-il) jusqu’à la fin de l’expérience Figaro-Magazine sous Louis Pauwels, au début des années 80. Il publie sur les traditions d’Europe, visite avec quelques « amis » (on disait « camarades » à gauche au même moment) les hauts-lieux européens. Il préfère naturellement l’Allemagne, l’Italie et la Scandinavie au reste. Le journalisme à Valeurs actuelles et le Spectacle du monde le firent voyager dans le reste du monde, dont il ne connaissait, hors d’Europe, que les États-Unis.

Une campagne d’intellos cathos de gauche bobo au Monde et au Nouvel observateur a été déclenchée à l’été 1979 par crainte du succès populaire du Figaro-Magazine et pour raviver « le fascisme », bouc émissaire facile de tous les manques à gauche. Classique bataille pour « les places » dans le système, pour cette génération tout juste issue de 68 et qui avait les dents longues. La publicité faite autour de la polémique a évidemment l’effet inverse à celui recherché : Alain de Benoist devient célèbre et la Nouvelle droite est considérée tant par les radios et les télévisions que par les hommes politiques, les universitaires et même à l’étranger. Alain de Benoist reçoit le Grand prix de l’essai de l’Académie française pour Vu de droite, participe jusqu’en 1992 à l’émission Panorama sur France-Culture et planche même devant les Services, appelé par Alexandre de Marenches, patron du SDECE. A cette date, le libéralisme consumériste et financier américain devient pour lui « l’ennemi principal » p.140.

Commence le chapitre 4 sur les idées, malheureusement pas aussi clair qu’on l’aurait souhaité, indigeste, souvent filandreux, parfois jargonnant.

Les questions introduisent une suite de fiches sur un Alain de Benoist « idéologiquement structuré ». Le naming, cette manie américaine, est l’une des plaies de l’auteur : il ne peut exposer une idée sans la barder de citations. Peut-être pour se rassurer, ou pour mouiller idéologiquement les auteurs, ou encore montrer combien il se rattache au mouvement des idées. Mais pourquoi a-t-il accentué cette écriture mosaïque par rapport à ses premiers écrits ?

Selon moi, deux axes donnent sens à tout le reste :

- il n’y a pas d’autre monde que ce monde-ci (donc pas de Vérité révélée ni de Commandement moral mais une histoire à construire et un ethnos à façonner) ;

- le Multiple est valorisé (donc pas d’universalisme, de centralisme jacobin, de capitalisme financier globalisé, d’égalitarisme dévoyé au Même uniforme, mais la tolérance et le refus du « ou » au profit du « et » – autre posture favorite de Montherlant, qui préservait ainsi sa liberté personnelle).

Ce qui veut dire que chacun est, sur son sol, dans sa « patrie charnelle », « en pleine conscience du mouvement historique dans lequel il vit », amené à développer sa bonne fortune – sans désirer l’imposer aux allogènes (diversité des cultures, pas de repentance) ni au monde entier (ni colonialisme d’hier, ni impérialisme étasunien d’aujourd’hui, ni universalisme occidental). L’auteur cite le russe Alexandre Douguine, pour qui l’espace est un destin, le lieu portant en lui-même l’essence de ce qui s’y développe. Tout changement d’habitus collectif altère l’ethnos et son destin – ce qui signifie en clair que l’immigration hors contrôle peut changer la civilisation même d’une aire.

L’Europe est pour Benoist une réalité géopolitique et continentale opposée aux « puissances liquides » que sont les îles anglo-saxonnes, États-Unis en tête, dont le but est de nos jours « d’encercler, déstabiliser et balkaniser » l’Eurasie (Moyen-Orient compris) pour mieux contrôler les ressources. Les valeurs terriennes des trois fonctions hiérarchisées mises au jour par Georges Dumézil dans la civilisation indo-européenne (sagesse, politique, richesse) doivent primer sur les valeurs liquides (les flux, le commerce, les liquidités, le négociable) – toutes ancrées dans la troisième fonction. Même si les Indo-européens n’ont jamais existé en tant que tels (personne ne le prouve), le mythe de l’origine, critiqué récemment par l’un de mes anciens professeurs d’archéologie Jean-Paul Demoule, n’est pas plus à condamner que le mythe biblique du Peuple élu ou le mythe de la sagesse de Confucius. La vérité scientifique est une chose, la légende civilisatrice une autre. De toute façon, pour Alain de Benoist « la démocratie » est le régime préférable – lorsqu’elle fait « participer » le plus grand nombre. Mais il n’est pas de politique sans mystique et le mythe indo-européen en est une.

L’Europe est pour Benoist une réalité géopolitique et continentale opposée aux « puissances liquides » que sont les îles anglo-saxonnes, États-Unis en tête, dont le but est de nos jours « d’encercler, déstabiliser et balkaniser » l’Eurasie (Moyen-Orient compris) pour mieux contrôler les ressources. Les valeurs terriennes des trois fonctions hiérarchisées mises au jour par Georges Dumézil dans la civilisation indo-européenne (sagesse, politique, richesse) doivent primer sur les valeurs liquides (les flux, le commerce, les liquidités, le négociable) – toutes ancrées dans la troisième fonction. Même si les Indo-européens n’ont jamais existé en tant que tels (personne ne le prouve), le mythe de l’origine, critiqué récemment par l’un de mes anciens professeurs d’archéologie Jean-Paul Demoule, n’est pas plus à condamner que le mythe biblique du Peuple élu ou le mythe de la sagesse de Confucius. La vérité scientifique est une chose, la légende civilisatrice une autre. De toute façon, pour Alain de Benoist « la démocratie » est le régime préférable – lorsqu’elle fait « participer » le plus grand nombre. Mais il n’est pas de politique sans mystique et le mythe indo-européen en est une.

Alain de Benoist aime à concilier les contraires dans l’alternance, sur son modèle Henry de Montherlant. Ce pourquoi il se sent en affinité avec la Konservative Revolution allemande d’entre-deux guerres dont « les anticonformistes français des années 30 » sont pour lui proches, à la suite de Proudhon, Sorel et Péguy. Il s’agit de se fonder sur « ce qui a de la valeur » pour orienter l’avenir. Selon Heidegger, philosophe qu’il préfère désormais à Nietzsche, « l’Être devient » (ce qui me laisse sceptique), la technique désacralise le monde (là, je suis) et produit la Machinerie : une entreprise humaine nihiliste (je suis moins pessimiste).

C’est « l’ascension et l’épanouissement d’une classe bourgeoise qui a progressivement marginalisé aussi bien la décence populaire [la common decency de George Orwell ] que la distinction aristocratique » p.237. Ce pourquoi Alain de Benoist est idéologiquement écologiste, « du côté de la diversité (…) aussi du côté du localisme et de la démocratie de base » p.249. Il y a coappartenance de l’homme, des êtres vivants et de la nature. Selon « un vieil adage scandinave », « le divin dort dans la pierre, respire dans la plante, rêve chez l’animal et s’éveille dans l’homme » p.249. C’est un joli mot mais d’idée passablement chrétienne à la Teilhard de Chardin, voire évoquant un Dessein intelligent…

Arrive enfin la dernière partie du bilan, mais qui n’en finit pas de finir.

L’auteur n’a pas eu le temps de faire court… « J’ai voulu définir et proposer une conception du monde alternative à celle qui domine actuellement, et qui soit en même temps adaptée au mouvement historique que vous vivons » p.225. Ce serait mieux réussi si le message était plus clair. L’Action française, le mouvement auquel Alain de Benoist compare volontiers le sien, était plus lisible dans le paysage intellectuel. Mais lui se veut Janus, son emblème étant un labyrinthe. Le lecteur pourra lui rétorquer ce qu’il reproche à Raymond Aron : « vaut en effet surtout par la subtilité de ses commentaires et de ses analyses, moins par sa pensée personnelle » p.227. Pour Aron, c’est faire bon marché de Paix et guerre entre les nations, et des mémoires, d’une qualité dont on cherche vainement l’équivalent chez Alain de Benoist.

« Je suis un moderne antimoderne », dit l’auteur p.285. Il ne croit pas si bien dire. Son monde apparaît comme celui, avant 1789, de la société organique, de la nature encore création divine, du chacun sa place où l’éthique de l’honneur fait que bon chien chasse de race, où règnent une foi, une loi, un roi (un peuple homogène). Il est, sans surprise, contre les enseignements de genre et affirme que l’homosexualité est majoritairement génétique (p.252), sans considérer que l’éducation répressive des sociétés autoritaires (des sociétés militaires à l’église catholique et aux sociétés islamiques) fait probablement plus pour les mœurs que les gènes (il suffit de comparer les prêtres aux pasteurs). Il déplore aussi que l’écrit décline au profit de l’image, tout comme Platon déplorait en son temps le déclin de la parole au profit de l’écrit…

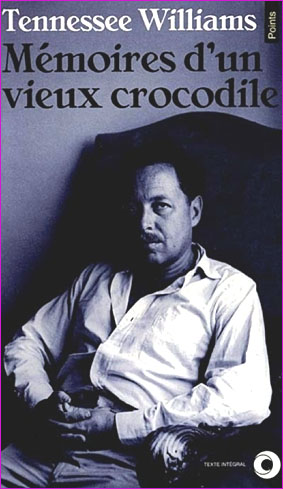

Le lecteur l’aura compris, la pensée d’Alain de Benoist est en constant devenir. Il n’a pas de dogme, seulement des « convictions ». Même si lui-même veut rester au-delà et ailleurs, comment sa pensée pourrait-elle se traduire concrètement aujourd’hui ? Est-ce sur l’exemple de Poutine en Russie ? Est-ce sur l’exemple de la Fédération des cantons suisses avec les votations qui ont fait renoncer au nucléaire et ouvrir des salles de shoot ? Est-ce comme les « Vrais Finlandais »qui se disent « conservateurs sur les questions morales, mais de centre gauche sur les questions sociales » ? Est-ce Aube dorée ou Vlaams Belang ? Je comprends que, par tactique politique, Alain de Benoist veuille avancer masqué, que l’on considère les idées plutôt que les positionnements, mais la multiplication des masques en politique dilue le message au point de le faire disparaître. La politique exige l’épée qui tranche entre ami et ennemi. Seule la littérature – comme le fit Montherlant – permet l’ambiguïté, le masque étant le procédé commode de dire sans être, de montrer sans le vivre. Alain de Benoist, que je sache, n’est pas Henry de Montherlant. Peut-être, comme lui, eût-il mieux fait de choisir la littérature ?

« Non pas chercher à revenir au passé, mais rechercher les conditions d’un nouveau commencement », dit Benoist p.312. Peut-être, mais nous aurions aimé moins de simple critique du présent et une vision plus claire sur les propositions concrètes d’avenir.

Alain de Benoist, Mémoire vive – entretiens avec François Bousquet, 2012, éditions de Fallois, 331 pages, €22.00

Commentaires récents