Un roman délaissé d’un auteur oublié (bien qu’Immortel depuis 1932). Il avait 14 ans en 1900 et est réédité jusqu’à nos jours. Pierre Benoit fut le Pierre Lemaitre de son époque (pas plus d’accent circonflexe sur son nom que sur celui de l’autre). Il cisela des romans exotiques plein d’imagination, assez conformistes mais soignés. Son père étant militaire, le jeune Pierre a vécu jusqu’à ses 21 ans en Tunisie et en Algérie ; il connaît bien la société coloniale et les indigènes. Ses romans les plus connus sont Koenigsmark (1918 – premier livre à être édité dans le Livre de poche) et L’Atlantide (1919). Ils présentent des portraits de femmes plutôt érotiques mais impérieuses et dominatrices qui, toutes, ont un prénom qui commence par la lettre A : Antinéa, Aurore…

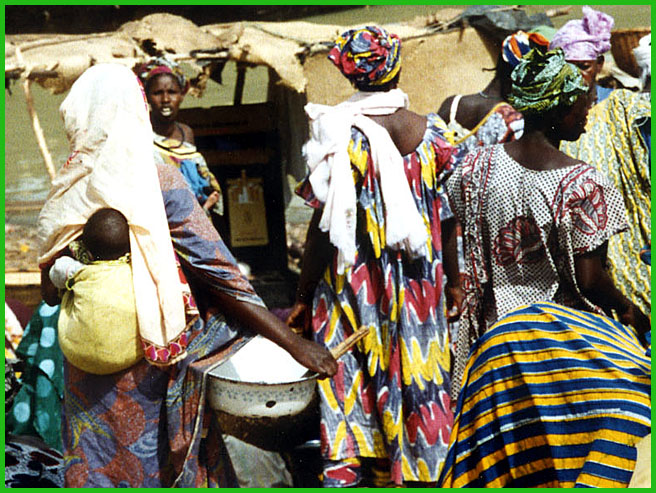

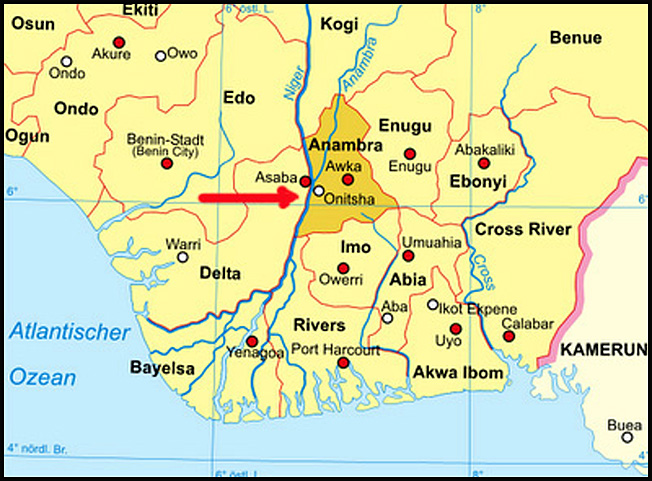

Ce roman-ci est consacré aux hommes. La seule femme au début, amoureuse de Monsieur de La Ferté et peut-être la mère de sa dernière fille, se prénomme Germaine – comme si l’auteur recherchait, après la Grande guerre où il a été blessé à la bataille de Charleroi, l’alliance entre la France et l’Allemagne. C’est un peu le propos de ce roman, qui se passe en 1914 dans l’Afrique noire, aux confins du Gabon (français), de la Guinée espagnole (neutre) et du Cameroun (alors colonie allemande). Le héros est un lieutenant chargé de mener une compagnie en appui à la colonne française qui remonte vers Douala pour faire sa jonction avec les alliés anglais venus de Sierra Leone.

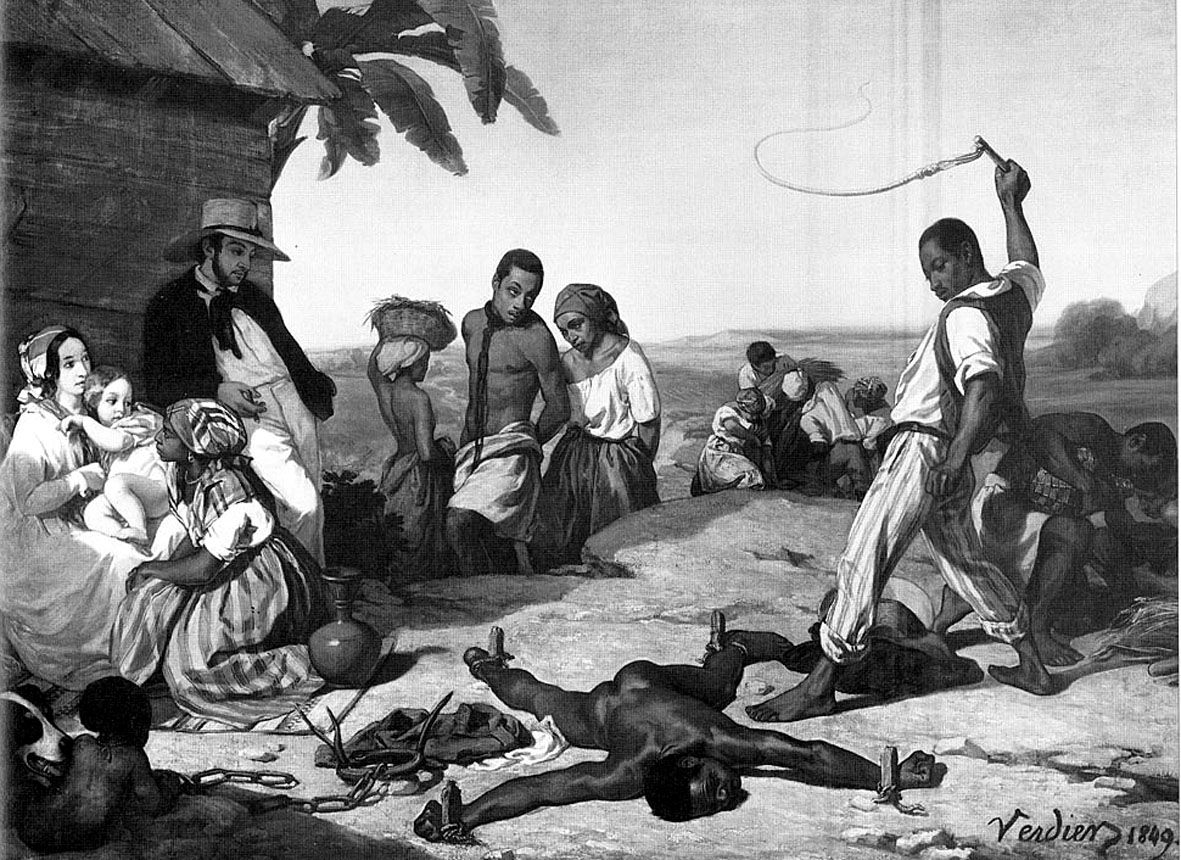

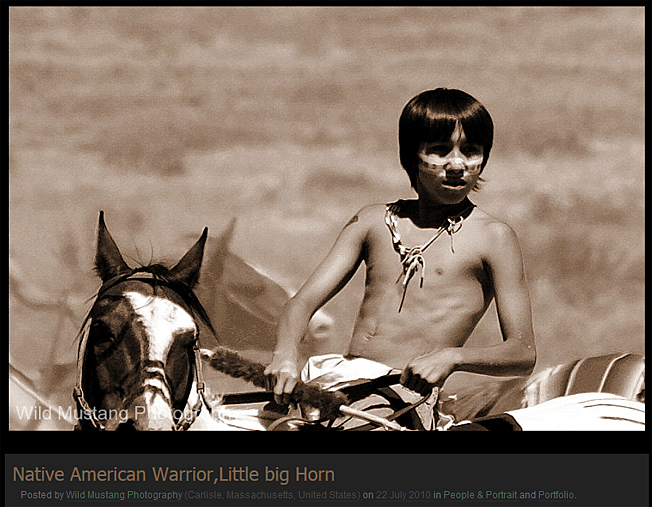

Mais ce qui est lumineux sur le papier l’est moins dans la semi-obscurité moite de la forêt tropicale emplie d’insectes suceurs et d’indignes pillards. C’était d’époque, mais l’auteur n’est pas tendre pour les « nègres » lorsqu’il ne sont pas civilisés par des colons. Autant il dresse un portrait affectueux de Bâa, l’ordonnance du lieutenant, et de Ngem le pygmée débrouillard, autant le « roi nègre » Bétégué-Bili est affublé de toutes les tares, de la veulerie à la vantardise, de l’avidité à la cruauté. Mais ce sont procédés de romancier qui accentuent les contraste pour situer le bien et le mal.

Dans une guerre imbécile comme celle de 14-18, les combats dans les colonies sont encore plus absurdes. La clé du roman – écrit juste après l’arrivée de Hitler au pouvoir en Europe – est la prescience que les luttes fratricides en public vont déconsidérer à jamais les Blancs aux yeux des autres. Venus apporter la paix, la foi et la civilisation, ils vont montrer qu’ils ne sont venus en réalité que pour dresser les indigènes, assurer leur pouvoir et exploiter les ressources. Ce sera pire après la Seconde guerre mondiale, cette fois les colonies craqueront de toutes parts et il fallait la myopie des politicards de la IVe République pour éviter de le voir, et tenter une misérable revanche de la défaite de 40 en conservant un empire.

Monsieur de La Ferté va se trouver en accord profond avec son alter ego allemand, son adversaire acharné dans la forêt et sur les pistes, l’oberleutnant Angel von Wernert. Nous sommes loin de la guerre en dentelles mais le sens de l’honneur, comme une nostalgie d’ancien monde, est préservé. Pierre Benoit suivait Barrès plus que Maurras, enclin aux mœurs de l’Ancien régime plus qu’à celles des révolutions américaine et française (il ne soutiendra cependant pas Pétain). Certes, l’Allemand est rabaissé par son goût un peu trop prononcé pour les très jeunes officiers de sa compagnie au teint de fille, mais il reste l’officier aristocrate exemplaire. Sur une lettre écrite par lui, saisie sur un sous-lieutenant allemand tué au combat, Monsieur de La Ferté peut lire : « Cette guerre, voulue par les Anglais, ne détruira pas seulement toutes les valeurs européennes dans ce pays, mais elle excite toute l’infamie de l’âme nègre » p.92. Pierre Benoit précise en note que « cette lettre (…) se trouve citée textuellement dans le livre du général E. Haward-Gorges, La guerre dans l’Ouest africain », édité en 1933. Ce n’est donc pas une prescience de sa part dès 1914 que les Blancs allaient perdre de leur prestige, mais une remarque lue en 1933 qui l’a frappé dans un recueil de mémoires sur la guerre.

Le Français se trouve en accord avec l’Allemand sur la fierté d’être Européen et militaire. Ils vont se combattre, mais sans haine. Wernert tuera en embuscade dans la forêt une grande partie de la compagnie française de tirailleurs et de porteurs commandée par ses six sous-officiers et officiers blancs ; La Ferté tuera les trois-quarts de la colonne allemande lors d’une embuscade osée après une fuite de dégagement habile, et fera prisonnier l’oberleutnant, après lui avoir tué son favori, « un mince et frêle lieutenant blond, d’une beauté singulière et délicate, qui donnait à ce très jeune homme un peu l’air d’une fille habillée en garçon. Von Wernert lui parlait en souriant. Il répondait de même, tournant vers son chef des yeux débordant d’extase respectueuse » p.195. On ne fait plus plus érotiquement explicite – au grand dam des milieux conservateurs catholiques de son temps.

La mission, qui était de soutenir une colonne qui n’existe plus, prend fin faute de combattants. Monsieur de La Ferté regagne les lignes françaises au Gabon tout en permettant, dans l’honneur, à Angel von Wernert de s’évader vers la Guinée espagnole neutre. Tous deux avaient de concert, bien qu’ennemis, décrété une trêve d’une journée pour aller faire peur ensemble, en grand uniforme et avec un détachement bien armé, au vieux chef noir Bétégué-Bili qui encourageait sa tribu à piller les vaincus et achever leurs blessés.

Pierre Benoit, Monsieur de La Ferté, 1934, Livre de poche 1966, 249 pages, occasion €3,40 e-book Kindle €13,99

Commentaires récents