Zarathoustra/Nietzsche met des mots sur les maux dans ce chapitre important qui s’intitule « Des trois maux ». Il commence par se situer au-dessus du monde, sur un promontoire face à la mer avec un arbre à ses côtés – les deux faces de la planète, l’eau primordiale d’où tout naît et la terre qui enracine. A cet endroit, à ce moment de l’aube, il « pèse » le monde. « Mon rêve, un hardi navigateur, mi-vaisseau, mi-rafale, silencieux comme le papillon, impatient comme le faucon : quel patience et quel loisir il a eu aujourd’hui peser le monde ! » C’est « une chose humainement bonne », bien loin des fumées d’infini des religions qui droguent les crédules.

« Quelles sont les trois choses qui ont été le plus maudites sur terre ? C’est elles que je veux mettre sur la balance. La volupté, le désir de domination, l’égoïsme : ces trois choses ont été les plus maudites et les plus calomniées jusqu’à présent – et je veux les peser humainement ».

La mesure de la balance sont ces questions vitales : « Sur quel pont le présent va-t-il vers l’avenir ? Quelle force contraint ce qui est haut à s’abaisser vers ce qui est bas ? Et qu’est-ce qui ordonne à la chose la plus haute de grandir encore davantage ? » Ces trois « lourdes questions » sont celles de la vie humaine, tout simplement. Où va-t-on ? Avec quelle énergie en soi ? Avec quels autres ? Poussé par quoi ?

LA VOLUPTÉ « c’est pour tous les pénitents contempteurs du corps l’aiguillon et le pilori, c’est le ‘monde’ maudit chez tous les visionnaires de l’au-delà : car elle nargue et égare tous les trouble-doctrines ». C’est aussi « le feu lent qui consume la canaille » – le sexe pour lui-même. C’est « un poison doucereux » pour « les flétris » – ceux qui en font une drogue à accoutumance. Mais, pour les forts, « ceux qui ont la volonté du lion », « c’est le plus grand cordial », « la plus grande félicité, le symbole du bonheur et de l’espoir suprême. Car à bien des choses l’union est promise, et plus que l’union », plus que la simple copulation de l’homme et de la femme. Ce pourquoi nombre d’hommes politiques sont actifs en la matière. Mais, ni « cochons », ni « exaltés », Nietzsche en appelle aux « lions » pour célébrer la volupté. Elle est l’alliance du ciel et de la terre, la reproduction de la vie en son essence, l’avenir biologique de l’espèce humaine. La volupté peut donc être la pire ou la meilleure des choses selon que vous êtes fort ou faible, que vous la domptez pour la faire servir l’avenir ou que vous vous y abandonnez comme un cochon se vautre.

LE DÉSIR DE DOMINER « c’est le jouet cuisant des cœurs les plus durs, l’épouvantable martyre réservé aux plus cruels, la sombre flamme des bûchers vivants. » C’est aussi « le frein méchant qui est mis aux peuples les plus vains, la honte de toutes les vertus incertaines, à cheval sur toutes les fiertés. » C’est encore « le tremblement de terre qui rompt et disjoint tout ce qui est vermoulu et creux, c’est le briseur irrité et grondant des sépulcres blanchis, c’est le point d’interrogation qui jaillit à côté des réponses prématurées. » C’est ce qui fait que l’humain rampe lorsqu’il est faible, « qui l’asservit et l’abaisse au-dessous du serpent et du cochon ». Le désir de dominer « c’est le maître effrayant qui enseigne le grand mépris » – avec cette ambivalence de montrer aux hommes combien ils sont lâches et paresseux pour les faire réagir, mais aussi de tenter les purs et les solitaires vers la dictature, « brûlant comme un amour qui trace sur le ciel la pourpre de séduisantes félicités », les incitant à dominer. Une fois encore, ce qui est « bon » pour l’homme peut aussi être mauvais pour ceux qui n’ont pas la force de le supporter (à commencer par les tyrans qui s’y réfugient au lieu d’en faire un outil), car le monde ici-bas (le seul pour Nietzsche) est ainsi fait qu’il est toujours mêlé et que la « pureté » n’y existe jamais.

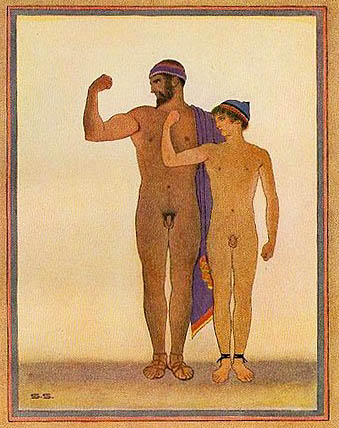

L’ÉGOÏSME est le troisième soi-disant mal. « Que la hauteur solitaire ne s’isole pas éternellement et ne se contente pas de soi, que la montagne descende vers la vallée et les vents des hauteurs vers les plaines : Oh ! qui donc baptiserait de son vrai nom un pareil désir ! ‘Vertu qui donne’ – c’est ainsi que Zarathoustra appela jadis cette chose inexprimable. » Il la nomme désormais ‘égoïsme’, « le bon et le sain égoïsme qui jaillit d’une âme puissante ». Or, qu’est-ce qu’une âme puissante ? C’est l’idéal antique de l’humain accompli, celui qui s’égale aux dieux : « L’âme puissante qui possède un corps élevé, un beau corps, victorieux et harmonieux, autour duquel toute chose devienne miroir : le corps souple et séduisant, le danseur dont le symbole et l’expression est l’âme joyeuse d’elle-même. La joie égoïste de tels corps et de telles âmes s’appelle elle-même : ‘vertu’. » Cette vertu pèse le bien et le mal, ou plutôt le bon et le mauvais – car ni bien, ni mal, n’existent en soi mais en fonction de ce qu’ils font à la société humaine.

Nietzsche précise de cette vertu : « Elle bannit loin d’elle tout ce qui est lâche ; elle dit : Mauvais – c’est ce qui est lâche ! Méprisable lui semble l’homme soucieux qui soupire et se plaint sans cesse et qui ramasse même les plus petits avantages. Elle méprise aussi toute sagesse lamentable (…) Une sagesse nocturne qui soupire toujours : tout est vain ! » Donc les petits-bourgeois avaricieux qui « profitent » et adorent se « faire aider » pour tout, éduquer les enfants, finir la fin du mois, se loger moins cher, se divertir à peu de frais… Donc les petits intellos qui se croient « sages » parce qu’ils relativisent tout et restent soigneusement « neutres » en étant « toujours d’accord » avec celui (ou celle!) qui parle avec assez de force, même si ce qu’il dit est hors du bon sens.

Pire encore ! La vertu de l’âme puissante « hait jusqu’au dégoût celui qui ne veut jamais se défendre, qui avale les crachats venimeux et les mauvais regards, le patient trop patient qui supporte tout et se contente de tout ; car ce sont là coutumes de valets. » Autrement dit d’esclaves ou d’exploités. Si je le traduis pour aujourd’hui, esclaves sont les « démocrates » qui croient que tout admettre est un signe de santé, que « dire » ou « paraître », c’est offenser, que diffuser sa culture et ses traditions ne doit plus être imposé aux allogènes qui occupent le même sol, que tout est désormais à la carte pour les monades des banlieue qui prennent les allocations et les avantages sans souscrire au contrat social. Esclaves sont aussi les pusillanimes qui prônent la « paix » avant tout, alors qu’une bonne paix n’existe que lorsque l’on a préparé la guerre, que l’ont est assez fort pour dissuader l’ennemi. Poutine est un tyran mongol qui ne reculera jamais à vouloir réunifier l’empire du tsar Nicolas, tout comme Hitler jadis voulait réunir à la Grande Allemagne les provinces irrédentistes où l’on parlait allemand. «Mauvais – c’est ainsi qu’il appelle tout ce qui est ployé et servile, les yeux clignotants et soumis, les cœurs contrits et cette manière hypocrite et flétrissante d’embrasser lâchement à pleine bouche. »

Nietzsche/Zarathoustra en appelle au « jour, le tournant, l’épée du jugement, le grand midi ». La sagesse appelle le grand midi de lumière et de vitalité enfin reconnue. La lumière – les Lumières – qui font sortir de l’obscurité du non-dit – de l’obscurantisme des religions ; la vitalité de la volupté du corps, exercé par le sport, harmonieux par la santé, qui engendre des enfants pour le plaisir de les voir vivre et grandir, de les éduquer et de les ‘élever’ vers l’humain plus, le meilleur.

Des trois « maux » des prêtres et des doctrines d’autorité qui veulent imposer leur morale, Nietzsche fait trois « biens » pour l’humaine condition.

Non, il n’est pas « mal » de jouir de son corps avec ceux des autres qui y consentent et en éprouvent de la joie.

Non, il n’est pas « mal » de désirer dominer, à commencer par se dominer soi-même, car cela incite ceux qui ne le peuvent pas ou ne croient pas le pouvoir à se reprendre et à le désirer eux aussi (cela s’appelle l’émulation) – et seuls ceux qui ne sont pas assez forts resteront ‘dominés’ (par leur manque d’entraînement du corps, par leur paresse à apprendre, par leur manque d’exercice de l’esprit) ; leur absence de mérites les laissera en proie aux croyances, aux illusions, et en feront des proies faciles pour les religions).

Non, il n’est pas « mal » d’être égoïste, car cela veut dire avoir développé son ego contre les dominations imposées (les gènes, la famille, le milieu, l’éducation, la société, les mœurs, le politiquement correct, les croyances, l’opinion…). De cette façon, le « libéré » partiel peut aider les autres, descendre des hauteurs pour désenchaîner des exploitations, sortir des illusions complaisantes, affirmer sa culture face à ceux qui voudraient la saper au nom d’une croyance venue d’ailleurs. La santé s’appelle vertu, et elle est baptisée faussement du nom d’égoïsme – il faut remettre les choses dans l’ordre. Cet égoïsme qui vient de l’ego sain est « bon » : il affirme, il règne, il attire. Il est un bon exemple à suivre.

(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49

Vient de paraître en Pléiade

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra – Œuvres III avec Par-delà le bien et le mal, Pour la généalogie de la morale, Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Nietzsche contre Wagner, Ecce Homo, Gallimard Pléiade 2023, 1305 pages, €69.00

Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents