Thomas de Keyser a peint en 1628 Le portrait de Jan, Simon et Hendrick Verstegen, manifestement catholiques dans la république. Le petit au centre, est le bébé Simon tout nu comme le Christ enfant. Potelé, il porte la croix d’or ; il mourra peu après la réalisation de la peinture. Les deux grands l’entourent, 10 et 12 ans peut-être, l’aîné protecteur avec le bras derrière le petit frère.

Heindrick Avercamp peint Un paysage d’hiver avec des patineurs qui fait rêver, aujourd’hui que le climat qui se réchauffe raréfie drastiquement la neige. Vers 1600, les hivers étaient rudes en Europe du nord et les lacs comme les rivières gelaient. Chacun pouvait patiner, emmitouflé et chapeauté ; chaque déplacement était un jeu à condition qu’on fut encore jeune.

Barend Cornelis Keokkoek, au nom croassant comme un corbeau, a peint lui aussi un Paysage d’hiver entre 1835 et 1838 situé vers l’embouchure du Rhin. Tout est calme, les gens travaillent, la maison assoupie sous la neige fait face au Rhin entre les arbres.

Anthony van Dyck a fait en 1641 le Portrait de Guillaume II prince d’Orange, 14 ans, et de sa fiancée Marie Stuart, 9 ans. La très jeune fille porte le cadeau de l’adolescent au-dessus de son cœur, une broche en diamants. Les visages sont beaux, reposés, les lèvres ourlées, avec toute la fraîcheur de la puberté.

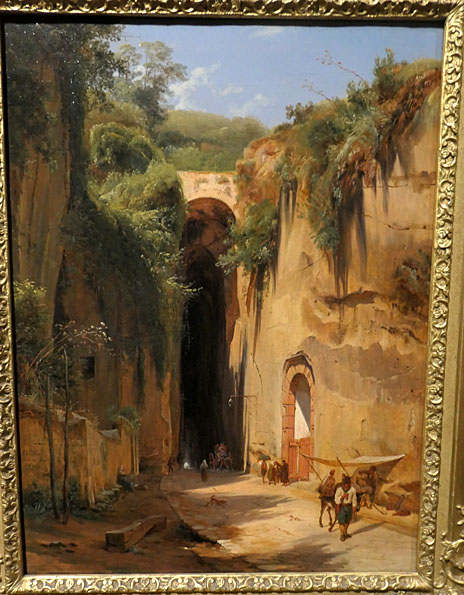

Des peintures italiennes du XVIIIe siècle donnent une chaleur au musée. Telle cette Grotte du Pausilippe à Naples d’Antonie Sminck Pitloo, peinte en 1826. Il y a une lumière au fond du tunnel et les humains bistres le long de la falaise ocre n’iront pas en enfer.

Cornelis Kruseman, en 1823, peint la famille italienne sous la forme d’une Piété. Toute la hiérarchie humaine est respectée, le fils aîné, énergique et décolleté est le plus grand, le vieux père en second, la mama au centre, la petite fille virginale aux boucles d’or en dernier. Si les mâles dominants sont peints à la façon réaliste hollandaise, les femelles jeunes sont idéalisées à l’italienne. Toute la diagonale conduit vers le trésor qu’est la petite fille, tandis qu’un regard contraire va de la grande sœur au grand frère – la génération d’après.

Les Cascades de Tivoli avec l’orage qui approche, d’Abraham Teerlink, peint en 1824, montre que le loisir s’oppose aux éléments, que le tourisme ne se fait pas au paradis mais sur une terre changeante à la nature profuse et menaçante. L’atmosphère est électrique, exaltante.

Maria Mathilda Bingham et deux de ses enfants, de l’Anglais Thomas Lawrence vers 1810-1818, est une scène d’intimité familiale. Les enfants ne sont pas complètement habillés, la petite fille a la bretelle droite qui lâche sur son épaule nue tandis que le petit garçon n’a pas attaché sa chemise pour se frotter à la fourrure du gros chien. Le père est absent, la famille divorce ; peut-être est-il sur la gauche, hors du tableau, là où les regards de l’ex-épouse et du fils convergent.

Lawrence Alma-Tadema peint en 1872 la Mort du premier né de Pharaon selon la Bible, livre de l’Exode. Moïse et Aaron contemplent le deuil du roi dû aux Sept plaies d’Égypte envoyées par Dieu, le jaloux et nationaliste Jéhovah, le Yahvé des Juifs. Le père est triste et grave, la mère désespérée, l’enfant gît quasi nu, un bijou sur sa gorge tendre, il est innocent mais frappé cruellement.

Un tableau de chat est mignon et très réaliste. Henriette Ronner-Knip peint un Chat jouant vers 1878. Un noir et blanc joue avec des dominos sur une table où un cendrier plein et un cigare incandescent risquent de tomber à tout moment. Instant suspendu, catastrophe possible, scène de contraste.

Une salle est consacrée aux marines, puis aux maquettes de navires à voile et à vapeur avec la coupe de la motorisation. Le Naufrage sur la côte rocheuse de Wijnand Nuijen, en 1830, est de style romantique, présentant la faiblesse de l’homme face aux puissances de la nature. La mer est déchaînée sous le soleil qui pointe parmi les nuages. Les naufragés à demi-nus gisent sur le sable, comme des épaves, tandis que la coque navire, écrasée sur les rochers, ballotte encore sur les flots. A propos du commerce oriental, une boite avec de l’opium présenté en différente doses, rappellent le monopole sur l’opium instauré par l’Etat à la fin XIXe.

Cornelis Claesz van Wieringen montre en 1621 l’Explosion du navire amiral espagnol à la bataille de Gibraltar, le 25 avril 1607. Ce fut la première victoire navale hollandaise. Le tableau montre le navire éventré par le feu, des débris projetés en l’air, un navire de conserve éperonné et des barques emplies de soldats qui fuient.

L’époque est dure. Les corps des frères De Witt, attribué à Jan de Baen entre 1672 et 75 pendent la tête en bas, nus, éventrés le 20 août 1672 à La Hague par leurs opposants politiques de la république batave. Ils ont été les boucs émissaires de « l’année du désastre » 1672.

De nombreuses maquettes de bateaux, voiliers aux mâts délicats de divers modèles.

Des armes navales et de poing sont en vitrines, dont deux curieux pistolets à crosse d’ivoire dont l’extrémité représente une tête humaine. Il y a aussi un kriss malais ondulé comme un serpent, et une couple de longues épées à deux mains, immenses et peu pratiques ; elles devaient demander une grande force pour être maniées et être peu efficaces en défense de près. Je vois des gamins fascinés.

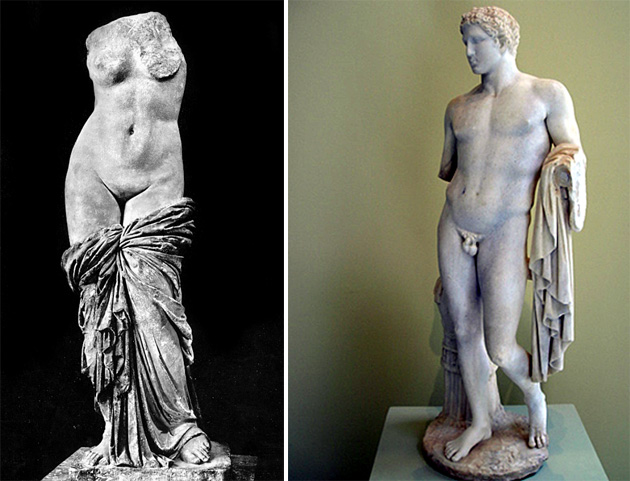

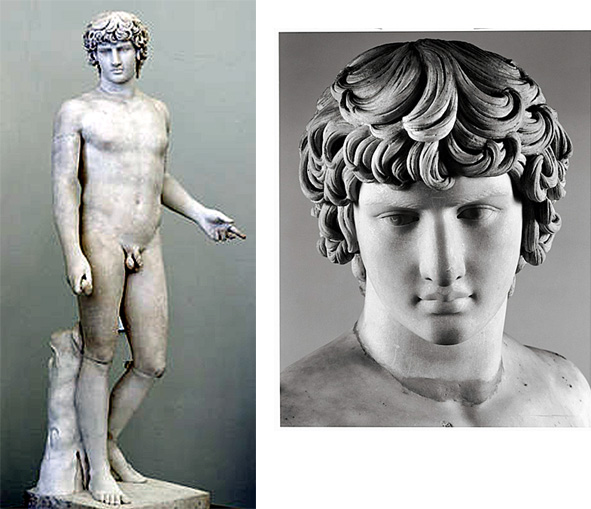

Suit une salle de porcelaines et de biscuits de Meissen. Les personnages ont la nudité délicate et nacrée, les joues roses et les tétons placés haut.

Des carreaux de faïence de Delft écrivent par leur succession une véritable histoire dessinée, montrant la construction d’un bateau ou un naufrage, les trois étages de la fabrique de porcelaine ou des putti musiciens.

Des bijoux précieux en or et pierres précieuses.

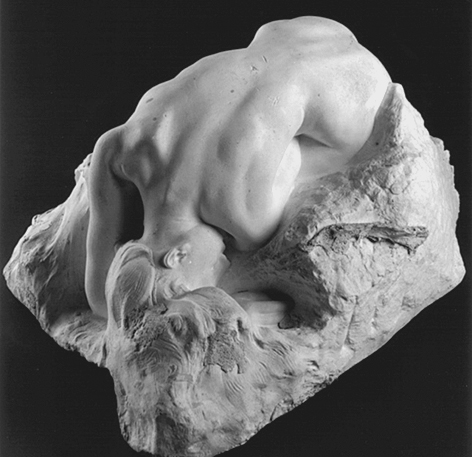

La partie d’art asiatique contient de belles statues de bodhisattvas et de dieux ou gardiens, des torses de déesses.

Ajita le luohan sage suiveur de Bouddha. Shotoku Taishi à 2 ans qui a répandu le bouddhisme une fois adulte, des estampes,

Maitreya le Bienveillant, le Bouddha du futur.

Des porcelaines décorées en bleu de Delft dont, sur un vase, des femmes jouant au foot !

Devant les deux gardiens musculeux statufiés, un vivant gamin à lunettes et doudoune fait des effets de muscles pour que sa mère le photographie.

Commentaires récents