Article repris par Medium4You.

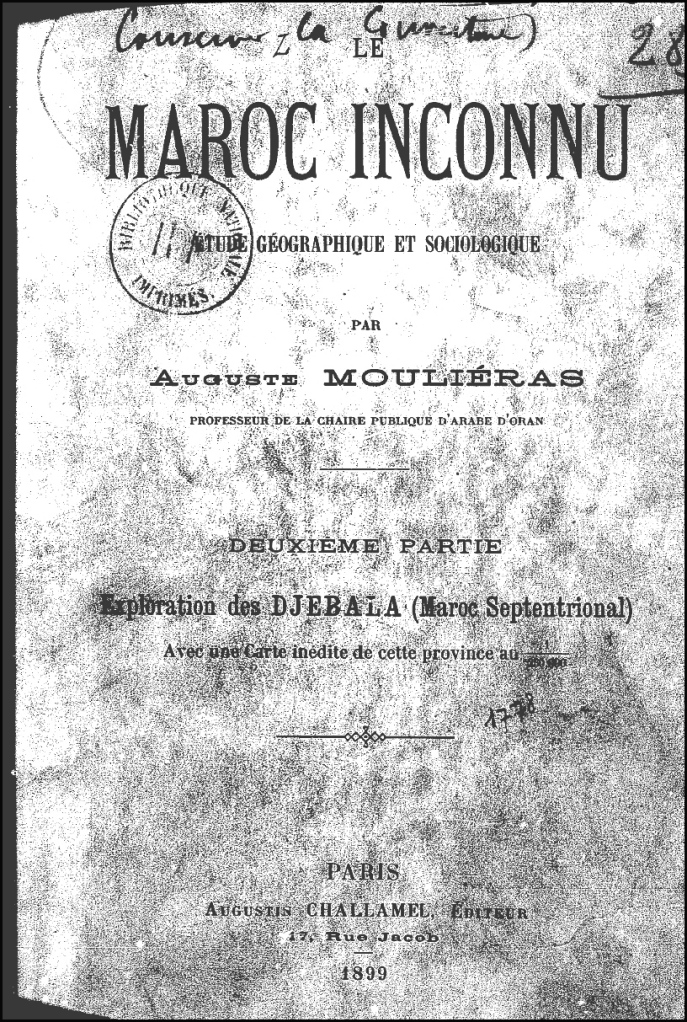

Rappelons qu’Auguste Mouliéras, professeur de la chaire publique d’arabe d’Oran est l’auteur, fin XIXème, d’une encyclopédie anthropologique sur le Maroc. Soumise, la femme en Islam ? Pas toujours… Tout dépend de son caractère, de son intelligence, de la puissance de sa famille, des mœurs de sa tribu. Exemple :

« Quoi qu’en dise Perron et sa docte cabale, c’est-à-dire les pseudo-arabisants-sociologues qui ont suivi les brisées de l’ancien directeur de l’école de médecine d’Égypte, la musulmane est encore la reine de son foyer comme au temps des Abbassides et des Arabes antéislamiques. Il est bien certain toutefois qu’elle n’a jamais l’occasion d’étaler en public son réel prestige. Le monde fermé de l’Islam, en effet, n’a pas nos bals, nos soirées, nos réunions mondaines, où les deux sexes fusionnent si intimement, se coudoient, s’observent et se font remarquer. Invisible derrière ses voiles et ses murailles, la mauresque, arabe ou berbère, ne livre son existence quotidienne qu’à ceux qui vivent avec elle, à son mari, à ses frères, à ses proches parents. Or, jusqu’à présent, ceux-ci n’ont point jugé à propos de divulguer les secrets du harem soit du haut d’une tribune ou de la scène d’un théâtre, soit dans les pages brûlantes d’un roman de mœurs orientales. Nos psychologues en redingote se sont donc trouvés dans l’obligation absolue, ou d’étudier la femme arabe uniquement dans les livres arabes, rien que dans les livres arabes, ou de se copier les uns les autres en parlant des horizontales algériennes et tunisiennes. Ceux qui ont puisé leurs inspirations dans la littérature du peuple de Mahomet nous ont montré la femme poète, artiste et lettrée, c’est-à-dire l’exception. Les autres nous ont donné leurs impressions sur les filles perdues de l’Islam, les mouquères dépravées de l’Afrique du Nord, autre exception qui ne prouve rien en faveur de leur thèse. Au point de vue spécial de la femme et de son influence dans la société islamique, il y a peu de chose à glaner à travers la littérature arabe, car les compatriotes du Prophète ont évité avec soin de déchirer le voile de leur vie privée. Quand, par hasard, ils mettent en scène une femme, c’est toujours une savante ou une sainte. Il est évident que l’hôtel de Rambouillet et les mystères de Lourdes ont leur place, si l’on veut, dans les études gynécologiques, mais cette place est restreinte parce que les précieuses et les bigotes ne sont dans une nation qu’une infime minorité.

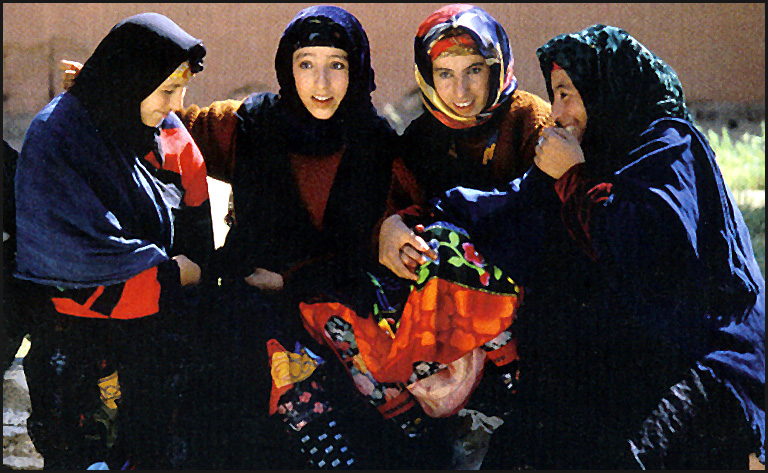

Faite dans des conditions si défectueuses, l’enquête de nos africanistes ne devait et ne pouvait aboutir qu’à la condamnation navrante et sans appel qui est sur toutes les lèvres chrétiennes « La musulmane existe comme bête de somme, comme chair à plaisir. Son influence morale n’existe pas ». (…) Entrons dans le vif de la question par des exemples qui démontreront que la musulmane des classes laborieuses de la société islamique est pour le moins aussi influente et aussi heureuse que l’épouse de l’ouvrier chrétien. Si je choisis à dessein le monde des travailleurs, c’est parce qu’il constitue l’immense majorité humaine, le troupeau innombrable et souffrant des pauvres, l’élément producteur et générateur par excellence. A côté de lui, que sont les riches ? Une quantité négligeable ou peu s’en faut.

Faite dans des conditions si défectueuses, l’enquête de nos africanistes ne devait et ne pouvait aboutir qu’à la condamnation navrante et sans appel qui est sur toutes les lèvres chrétiennes « La musulmane existe comme bête de somme, comme chair à plaisir. Son influence morale n’existe pas ». (…) Entrons dans le vif de la question par des exemples qui démontreront que la musulmane des classes laborieuses de la société islamique est pour le moins aussi influente et aussi heureuse que l’épouse de l’ouvrier chrétien. Si je choisis à dessein le monde des travailleurs, c’est parce qu’il constitue l’immense majorité humaine, le troupeau innombrable et souffrant des pauvres, l’élément producteur et générateur par excellence. A côté de lui, que sont les riches ? Une quantité négligeable ou peu s’en faut.

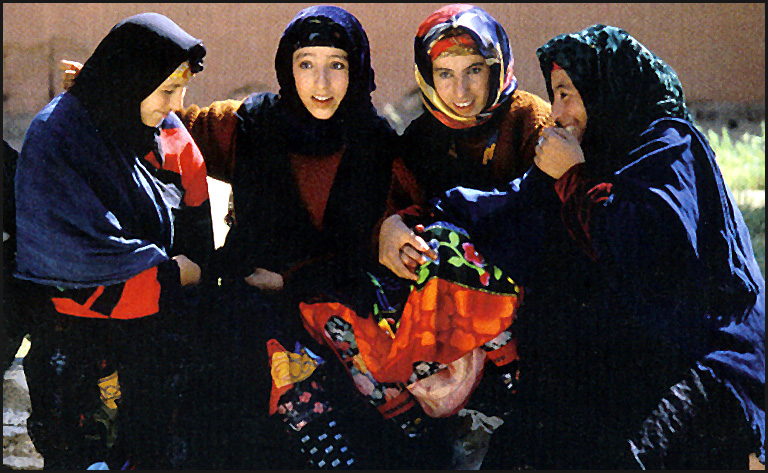

A quelques lieues d’Aïn-Béïdha, dans la province de Constantine, il est une tribu arabe, les Ôùlad Daoud, dont j’ai conservé le meilleur souvenir. Un modeste agriculteur, le vieux Si Ah’med ben T’ayyéb paraissait gouverner en prince débonnaire son grand douar, vaste agglomération d’une vingtaine de tentes sous lesquelles vivaient ses fils, ses filles, ses brus, ses petits-fils, ses arrière-petits enfants, tout un monde de parents de différents degrés, très unis entre eux, s’aimant, s’entraidant, la vraie famille patriarcale en un mot, telle que je l’aime. Arrivé en 1874 dans ce milieu exclusivement arabe pour y apprendre le plus difficile des idiomes terrestres, muni d’une simple lettre de recommandation de mon savant professeur, le regretté Napoléon Seignette, je fus accueilli par ces braves gens comme un adolescent inexpérimenté que j’étais alors, c’est-à-dire en toute sincérité de cœur, sans aucune arrière-pensée, en parent plutôt qu’en ami. Non, ils ne m’ont rien caché, mes chers hôtes, que je bénis encore après un quart de siècle de séparation. Ils furent pour moi des conseillers éclairés, des guides sûrs et désintéressés, presque des frères, malgré la différence de race et de religion.

A quelques lieues d’Aïn-Béïdha, dans la province de Constantine, il est une tribu arabe, les Ôùlad Daoud, dont j’ai conservé le meilleur souvenir. Un modeste agriculteur, le vieux Si Ah’med ben T’ayyéb paraissait gouverner en prince débonnaire son grand douar, vaste agglomération d’une vingtaine de tentes sous lesquelles vivaient ses fils, ses filles, ses brus, ses petits-fils, ses arrière-petits enfants, tout un monde de parents de différents degrés, très unis entre eux, s’aimant, s’entraidant, la vraie famille patriarcale en un mot, telle que je l’aime. Arrivé en 1874 dans ce milieu exclusivement arabe pour y apprendre le plus difficile des idiomes terrestres, muni d’une simple lettre de recommandation de mon savant professeur, le regretté Napoléon Seignette, je fus accueilli par ces braves gens comme un adolescent inexpérimenté que j’étais alors, c’est-à-dire en toute sincérité de cœur, sans aucune arrière-pensée, en parent plutôt qu’en ami. Non, ils ne m’ont rien caché, mes chers hôtes, que je bénis encore après un quart de siècle de séparation. Ils furent pour moi des conseillers éclairés, des guides sûrs et désintéressés, presque des frères, malgré la différence de race et de religion.

Quelles maisons de verre que ces tentes arabes, quelle mine, quel trésor d’observations pour qui a des yeux et des oreilles ! Vivant de leur vie, m’intéressant à tout ce qu’ils faisaient, agriculture, élevage, tissage, tonte des moutons, castration des taureaux, cuisine, transhumance, labours, prières, ablutions, chasse aux puces exécutée sur la personne du vénérable Si Ah’med par les mains pieuses de ses fils de trente et quarante ans, longues veillées, conversations interminables avec les femmes et les hommes, telle est la vision, très nette et très douce, de mes trois mois de séjour là-bas qui me passe rapidement devant les yeux.

Quelles maisons de verre que ces tentes arabes, quelle mine, quel trésor d’observations pour qui a des yeux et des oreilles ! Vivant de leur vie, m’intéressant à tout ce qu’ils faisaient, agriculture, élevage, tissage, tonte des moutons, castration des taureaux, cuisine, transhumance, labours, prières, ablutions, chasse aux puces exécutée sur la personne du vénérable Si Ah’med par les mains pieuses de ses fils de trente et quarante ans, longues veillées, conversations interminables avec les femmes et les hommes, telle est la vision, très nette et très douce, de mes trois mois de séjour là-bas qui me passe rapidement devant les yeux.

Une fée magique gouvernait la colonie. C’est elle, je le sus plus tard, qui avait décrété mon admission dans le giron de la grande famille. C’était la pieuse Khadhra, la vieille et sainte femme du chef, la mère sacrée de ses grands fils, la belle-mère non moins respectée des enfants du patriarche issus d’un premier lit. Or, le prudent Si Ah’med ne prenait jamais une décision sans consulter la reine du douar et celle-ci faisait marcher son monde au doigt et à l’œil, un froncement de ses sourcils étant un ordre auquel on n’avait encore jamais désobéi. Une nuit, par un orage épouvantable, nous étions campés sur la pente d’une colline. Affolés par le tonnerre et la pluie, les troupeaux envahissaient les tentes, piétinant les dormeurs, renversant les personnes qui étaient debout. Des trombes d’eau menaçaient à chaque instant d’emporter nos toits de laine. Éperdues, les mères se sauvaient au centre du douar, leurs enfants serrés sur la poitrine, criant que c’était la fin du monde, faisant in-extremis la profession de foi islamique. Cependant, nous, les hommes, nous déclarions qu’il fallait se réfugier au plus vite dans le vieux bordj inhabité de Seignette, à trois kilomètres de là. Et nous appelions Si Ah’med, le conjurant de sortir enfin de sa tente où il paraissait avoir pris racine : – Sidi, partons, allons au bordj, le t’oufan (déluge) nous emporte ! – Calmez-vous, enfants, répondit la voix tranquille du vieillard. Khadhra est en prière. Attendez qu’elle ait fini. Elle vous dira ensuite ce qu’il faut faire.

Patiemment, nous restâmes immobiles sous les grondements du tonnerre et la pluie battante. Tout à coup, un pan de la tente du chef se souleva, et Khadhra parut au milieu des éclairs. « Tous à vos tentes, que personne ne sorte, l’orage va finir, s’il plaît à Dieu. » Tandis qu’elle parlait, je voyais, comme en plein jour, sa main rigide tendue vers nous dans l’attitude de souveraine omnipotence qui lui était habituelle. Un quart d’heure plus tard, nous dormions tous du sommeil du juste, chacun ayant regagné précipitamment sa couche sur l’ordre formel de la femme arabe illettrée qui gouvernait le douar.

(…) Une dernière observation qui a bien son importance : pas une seule fois, durant mon séjour au milieu d’eux, je n’ai été témoin de sévices, de cris, de querelles et de coups dans les vingt ménages arabes qui m’entouraient. Chacun vaquait à ses occupations avec le calme et la régularité placide des temps bibliques. Puis, le soir, réunis devant ma tente qui était devenue le forum de notre village aux maisons de laine, assis pêle-mêle avec les femmes et les enfants, nous causions, et, souvent aussi nous écoutions celle de ces dames qui avait une histoire à raconter, un bon mot spirituel à placer. De ce qui précède, il ne faut pas conclure que tous les maris mahométans sont des modèles de patience, de douceur et de galanterie. Non, loin de là. Ce que j’affirme cependant, c’est qu’ils ne sont ni meilleurs ni pires que nos paysans, et je puis ajouter, sans crainte d’être taxé d’exagération, que le buveur d’eau islamique est et sera toujours un époux mille fois moins insupportable que l’ouvrier alcoolique de nos grandes villes industrielles.

De la campagne et de l’atelier passons à la jeunesse des écoles. Quittons l’Afrique française, où l’instruction est nulle chez la femme arabe, et entrons au Maroc. Courons à Fas [on dit aujourd’hui Fès], la capitale intellectuelle du pays. (…) Si Ah’med ben Es-Snousi veut bien nous accompagner. C’est un vieil étudiant, c’est un barde populaire, et aussi un poète lettré, d’une fécondité, d’une facilité d’improvisation extraordinaire. Habitant Fas depuis douze ans, il connaît les coins et les recoins de la capitale, les mœurs, les coutumes, l’état d’âme de ses coreligionnaires.

« Moi, serviteur de mon Dieu, Ah’med ben Es-Snousi, j’ai étudié à Fas pendant douze ans et j’y ai vu une femme, s’appelant El-Aliya bent Si-t’-T’ayyéb ben Kiran, qui nous faisait un cours de Logique dans la mosquée des Andalous. Entre elle et nous se trouvait un grand rideau qui nous empêchait de la voir, mais nous pouvions l’entendre. C’était une femme d’une érudition vaste, d’un savoir infini dans toutes les branches des connaissances humaines. Mieux qu’aucune femme de la ville, elle possédait son Coran dans sa mémoire. La plupart des femmes de Fas, en effet, apprennent le vénérable Livre divin. Toutefois elles étaient bien inférieures à Madame El-Aliya en métaphysique (autrement dit, dans le domaine des richesses intellectuelles qui proviennent de la raison pure). Nous suivions donc les leçons d’El-Aliya, et elle nous stupéfiait par l’étendue de sa science. Les femmes de Fas sont d’ailleurs très fortes en littérature elles goûtent particulièrement les poésies de l’imam El-R’ernat’i. El-Aliya faisait gratuitement ses conférences aux étudiants. Son cours avait lieu à midi pour les hommes et après la prière de quatre heures du soir pour les femmes. Elle expliquait aux étudiantes la Vjerroumiya (grammaire arabe) avec les commentaires d’El-Ezhari.» (…)

« Moi, serviteur de mon Dieu, Ah’med ben Es-Snousi, j’ai étudié à Fas pendant douze ans et j’y ai vu une femme, s’appelant El-Aliya bent Si-t’-T’ayyéb ben Kiran, qui nous faisait un cours de Logique dans la mosquée des Andalous. Entre elle et nous se trouvait un grand rideau qui nous empêchait de la voir, mais nous pouvions l’entendre. C’était une femme d’une érudition vaste, d’un savoir infini dans toutes les branches des connaissances humaines. Mieux qu’aucune femme de la ville, elle possédait son Coran dans sa mémoire. La plupart des femmes de Fas, en effet, apprennent le vénérable Livre divin. Toutefois elles étaient bien inférieures à Madame El-Aliya en métaphysique (autrement dit, dans le domaine des richesses intellectuelles qui proviennent de la raison pure). Nous suivions donc les leçons d’El-Aliya, et elle nous stupéfiait par l’étendue de sa science. Les femmes de Fas sont d’ailleurs très fortes en littérature elles goûtent particulièrement les poésies de l’imam El-R’ernat’i. El-Aliya faisait gratuitement ses conférences aux étudiants. Son cours avait lieu à midi pour les hommes et après la prière de quatre heures du soir pour les femmes. Elle expliquait aux étudiantes la Vjerroumiya (grammaire arabe) avec les commentaires d’El-Ezhari.» (…)

Une femme arabe professeur de Logique, qu’en pensent nos géographes et nos sociologues qui ont répété sur les tons les plus lugubres que le Maroc est plongé dans les ténèbres d’une barbarie sans nom, dans l’océan d’une ignorance incurable ? Et veuillez remarquer que notre El-Aliya dédaigne absolument le psittacisme coranique abrutissant que vous connaissez. L’intelligente Marocaine plane dans les régions élevées de la science des sciences, la sophia des stoïciens, la science du raisonnement, celle qu’Hamilton et Kant ont pu définir la science de la pensée en tant que pensée. »

Sensibles féministes, sages profonds, et vous divins philosophes qui rêvez l’égalité, la fraternité et la science universelles, réjouissez-vous! Non, le Mag’rib n’est pas l’immense et noir tombeau que l’on croyait » page 737.

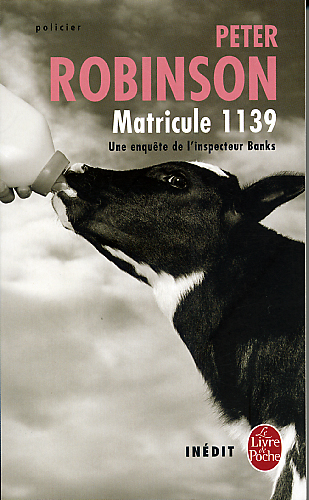

Auguste Mouliéras, Le Maroc inconnu tome 2 – exploration des Djelaba, 1899, disponible gratuitement sur Gallica

Commentaires récents