Harry (Sergi López) est un fils à papa à l’accent portugais qui n’a jamais rien fait de sa vie et qui ne supporte pas qu’on le contrarie. Ses parents arrivistes lui ont donné un prénom anglo-saxon prétentieux (Harold) jurant avec un nom d’immigré des années 70 (Balestero). Il s’est trouvé adolescent complexé dans un lycée du Cantal, à admirer son condisciple Michel (Laurent Lucas) qui écrit des poèmes et commence une nouvelle dans le journal du bahut. Comme par hasard, il le retrouve vingt ans plus tard dans les toilettes d’une autoroute vers le sud.

Ce n’est pas ce que vous croyez, Harry n’est pas homo, il saute toute jupe qui passe et est présentement avec Prune (Sophie Guillemin), une ravissante idiote au prénom niais qui adore la baise. Mais il a fait une fixation sur le créateur qu’était Michel, futur romancier croyait-il, et ne l’a jamais oublié. Il connait même par cœur un poème de lui, un rien grandiloquent, éjaculation métaphysique d’adolescent sur les poignards de nuit.

Plutôt collant – rien ne doit résister à son désir – Harry invite Michel, sa femme Claire (Mathilde Seigner) et leurs trois gamines infernales (Victoire de Koster, Laurie Caminata, Lorena Caminata) au restaurant. Mais il fait très chaud, les enfants sont épuisés et énervés, l’antique auto familiale cliquette et n’a pas la clim (le cinéaste prend bien soin de ne jamais nous faire reconnaître la marque miteuse, sauf que le capot s’ouvre depuis le pare-brise). Il propose alors de « boire un verre » en les accompagnant jusque chez eux avec sa grosse Mercedes. Coincé par une politesse de lâche et bien qu’il n’ait pas reconnu Harry, Michel finit par accepter, demandant pour la forme à Claire si cela lui va. Celle-ci n’a pas d’objection valable et les deux voitures roulent vers la maison de campagne une ancienne ferme isolée au milieu de nulle part, à deux heures de route de « la ville » (Aurillac ?) où habitent les parents de Michel.

Peu à peu, insidieusement, Harry s’impose. Il prend dans sa voiture climatisée pour une partie du trajet Claire et la plus petite des filles qui pleure d’agacement ; il se propose de ramener Claire en panne au supermarché. Pour lui, habitué au fric et à ce que ses désirs de fils unique soient immédiatement réalisés, « il y a toujours des solutions ».

La chaleur a énervé toute la famille, la voiture médiocre en long trajet les a tous fatigués, la ferme en travaux constants est inconfortable, les grand-parents sont avides de voir leurs petites-filles tout de suite malgré « la double otite » de la plus jeune – et le ton monte vite entre les époux. Michel, qui n’a plus jamais écrit depuis ses 17 ans, enseigne le français à Paris à des Japonais. Il est pris par ses obligations familiales, son couple, sa ferme à restaurer, ses parents envahissants (Liliane Rovère, Dominique Rozan) – car il est le seul des deux fils à avoir réussi bourgeoisement un métier et une famille. Harry leur veut du bien, et ce qu’il leur propose au début n’est pas si mal : il leur offre une voiture neuve, un gros 4×4 Mitsubishi familial climatisé. Incompréhension, refus, acceptation provisoire sous forme de « prêt » – ce cadeau sera finalement digéré par la famille car vraiment utile, d’autant plus que la guimbarde initiale a des caprices de démarreur.

Fort de ce succès, Harry va plus loin. Il désire que Michel recommence à écrire, de ces textes qui l’ont ravi jadis. Qu’il reprenne par exemple la nouvelle inachevée intitulée « Les singes volants ». Le prof devenu adulte et rangé trouve cela « absurde », pour lui ces fantasmes sont du passé, il a d’autres préoccupations terre-à-terre indispensables. En bref tous les prétextes que l’on prend, une fois adulte, pour oublier ses élans d’adolescence et se réduire au rôle social que le système et les parents vous ont préparés. Harry, en ce sens, a raison de forcer Michel, d’instiller le désir de reprendre sa vie créatrice interrompue par la vie matérielle du couple et de la progéniture.

Mais Harry se croit tout-puissant, peut-être compense-t-il un complexe d’infériorité dû à ses origines, malgré la richesse transmisse par papa (dont le décès n’est peut-être pas innocent). Il veut régler un à un tous les problèmes et intimide chacun en disant carrément ce qu’il pense ; il manipule même les gens en les prenant au piège de leurs contradictions. Les parents de Michel sont-ils toxiques et envahissants ? Ils exigent de voir leurs petites-filles de suite, ont décidés sans en parler de refaire la salle de bain de la ferme du fils en rose « fuchsia », déprécient Claire devant elle… Ils doivent disparaître. Et c’est un jeu d’enfant que d’emprunter une camionnette en livraison, de sonner à leur porte en pleine nuit, de les inciter à suivre pour aller au secours de Michel « qui a des problèmes », puis de les pousser dans le ravin. Ni vu, ni connu, le père de Michel était interdit de conduite sur les longs trajets en raison d’une maladie.

Le frère Eric (Michel Fau), venu pour l’enterrement, est un loser en pantalon cuir, veste de daim à franges, cheveux longs et amours compliqués, qui dénigre ouvertement les œuvres adolescentes de Michel retrouvées dans sa chambre. Il doit disparaître. Et c’est un jeu d’enfant que de l’inviter à monter dans la Mercedes pour le trajet jusqu’à la ferme où il s’est invité pour « la fin des vacances », puis de simuler une crevaison et de lui faire son affaire. En prétextant ensuite qu’il a vitupéré toute la famille et décidé de repartir chez lui. Qui va s’en inquiéter puisqu’il est ainsi : fantasque, et qu’il vient de rompre au téléphone avec celle (ou celui) qu’il baisait depuis deux mois. Cet instable, toxique lui aussi, ne manquera à personne.

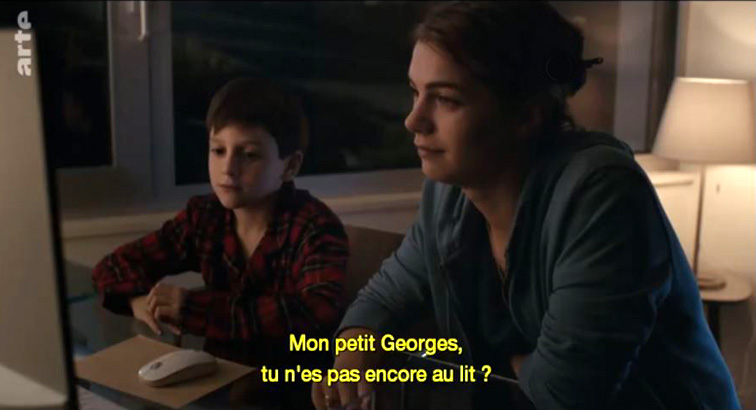

Mais Sarah, la seconde des filles qui a dans les 5 ans, se tient derrière Harry lorsqu’il ouvre le coffre où gît le cadavre d’Eric et récupère le portable qui sonne pour le briser volontairement sur la carrosserie. A-t-elle vu ? A-t-elle compris ? Le spectateur saisit en tout cas à ce moment-là que Harry ne peut plus s’arrêter même s’il le voulait. Il lui faut faire le vide autour de Michel pour qu’il retrouve sa personnalité et son talent, qu’il se remette à écrire sans tous ces parasites qui lui sucent l’énergie. Lors d’une conversation, il s’en ouvre à son ex-condisciple qui, effaré, le renvoie dans ses buts en lui disant que chacun vit sa vie comme il l’entend, avec les compromis qu’il accepte, et que lui Michel par exemple, ne demande pas à Harry de se séparer de Prune qui « est idiote » parce que cela inhibe son intellect !

Harry, logique, se dit qu’il a raison et exécute Prune sur l’oreiller. Il descend le cadavre du second étage de la ferme par l’escalier, en pleine nuit, mais le bruit intrigue Michel qui s’était réfugié aux chiottes pour écrire. Car écrire à nouveau le titille et Claire ne comprend pas ; il en rêve, fait des insomnies, se lève alors pour griffonner assis sur le siège des toilettes. Au vu de Harry qui farfouille pour trouver un sac afin d’envelopper la tête ensanglantée de Prune, il se laisse embringuer dans le recel de cadavre, l’aide à transporter le corps jusqu’au puisard sans fond qu’il rebouche épisodiquement depuis des années pour empêcher les filles d’y tomber.

Encouragé par cette acceptation, Harry croit venu le moment d’en finir et de libérer Michel de ses liens bourgeois qui l’empêchent de créer. Il choisit deux couteaux de cuisine dans le tiroir et en tend un à son ami, lui proposant d’aller égorger Claire tandis que lui s’occupera des filles. Michel, sur les premières marches d’escalier face à lui, est sidéré. Comme Harry s’avance pour exécuter le plan qu’il a lui-même imposé, Michel résiste, passivement mais sans trembler. La lame du couteau s’enfonce dans les côtes de Harry et lui perce le cœur, cet organe physique dont il n’a pas l’équivalent affectif.

Car Michel a appris au contact de Harry. Celui-ci l’a réveillé de sa léthargie, il lui a montré comment devenir lui-même. Si Michel rejette absolument les excès de Harry, il convient qu’il ne lui faut en effet pas toujours se soumettre, ni aux enfants toujours plus exigeants, ni à son épouse qui attend lui tout et le reste, ni à ses parents qui le considèrent comme un éternel mineur. Il faut poser des limites. Michel regimbe contre Claire qui lui demande pourquoi il écrit ; il résiste de même à Harry lorsqu’il lui propose l’impensable : tuer sa femme et ses propres enfants. Harry mort, rien de plus simple que de lui faire rejoindre Prune dans le même trou. Qu’il rebouche à force de brouettes dans la nuit. Harry, énervé le jour d’avant, par un caprice d’enfant gâté a « eu un accident » avec sa belle voiture et est revenu à pied : il ne laisse aucun indice.

Et c’est un Michel épuisé mais apaisé qui voit le matin suivant, la tête claire au point d’écrire une nouvelle plus personnelle que sa femme cette fois apprécie, et de rentrer dans le silence des filles, calmées par la climatisation de la puissante voiture familiale, cadeau de Harry.

Aucun scrupule à avoir, nous dit le film ; chacun doit vivre sa vie avec le minimum de contraintes, surtout sociales et familiales. Nous sommes bien à l’orée du nouveau millénaire – avant tout égoïste et volontiers narcissique – où les enfants gâtés représentent la quintessence de la société (voyez Sarkozy ou Trump…). Les relations humaines sont toujours plus complexes que le simple dilemme entre amour et détestation : ceux que l’on aime peuvent être chiants ou même toxiques, à chacun de poser de nettes limites de ce qui est acceptable ; ceux que l’on déteste peuvent voir mieux que vous ce qui vous contraint, à chacun de mesurer le vrai qu’ils expriment. Le climat du film passe de l’ordinaire à l’exceptionnel, de la civilité à la sauvagerie ; il oblige à se recentrer sur ce qui importe le plus : sa création (ses enfants, son écriture). Ce n’est pas un film d’action mais de suspense – Hitchcock n’est pas loin !

DVD Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominik Moll, 2000 avec Laurent Lucas, Sergi López, Mathilde Seigner, Sophie Guillemin, Liliane Rovère, Dominique Rozan, Michel Fau, Victoire de Koster, Laurie Caminata, Lorena Caminata, M6 vidéo 2004, 112 mn, édition collector €24.80, édition simple €5.75

Commentaires récents