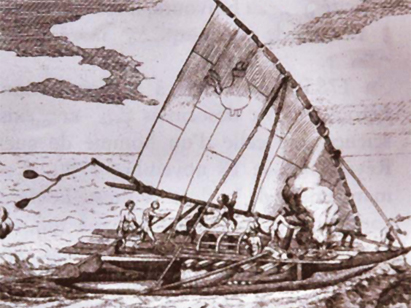

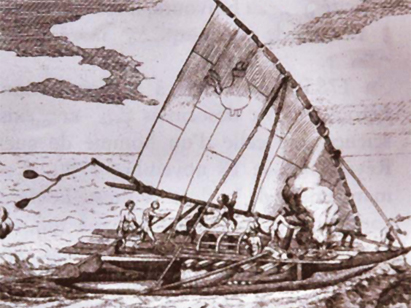

Le va’a est un sport à forte valeur culturelle. Le va’a est la pirogue polynésienne. Symbole du passé polynésien, elle était utilisée dans toutes les îles ancestrales. La course de pirogues ne faisait cependant pas partie des coutumes polynésiennes. En Nouvelle-Zélande le terme originel est waka ama, à Hawaï wa’a, aux Marquises vaka, à Tahiti va’a. Les premières compétitions de pirogues datent des années 1850. La traditionnelle fête du Tiurai (au mois de juillet), célébrée pour la première fois en 1881, a fait perdurer ces compétitions de pirogues.

Jusqu’en 1970, ces courses étaient une animation folklorique, aujourd’hui c’est devenu une compétition sportive. Ce sont toutefois de petites entreprises, des artisans, qui fabriquent sur le fenua (le pays) pirogues et rames. Dépositaires d’un savoir-faire ancestral ils ont su perfectionner les équipements afin de les rendre plus performants. On compte 30 000 pratiquants ici. En moins de vingt ans le va’a est devenu le sport roi au fenua. La bonne rame est légère, solide, elle a une bonne accroche dans l’eau. C’est toujours la rame en bois qui demeure la favorite des rameurs. Le va’a par contre (la pirogue elle-même) est construit en matériaux composites, l’usage du bois a pratiquement disparu.

Jusqu’en 1970, ces courses étaient une animation folklorique, aujourd’hui c’est devenu une compétition sportive. Ce sont toutefois de petites entreprises, des artisans, qui fabriquent sur le fenua (le pays) pirogues et rames. Dépositaires d’un savoir-faire ancestral ils ont su perfectionner les équipements afin de les rendre plus performants. On compte 30 000 pratiquants ici. En moins de vingt ans le va’a est devenu le sport roi au fenua. La bonne rame est légère, solide, elle a une bonne accroche dans l’eau. C’est toujours la rame en bois qui demeure la favorite des rameurs. Le va’a par contre (la pirogue elle-même) est construit en matériaux composites, l’usage du bois a pratiquement disparu.

Partie fin octobre d’Hawaï, la pirogue traditionnelle Faafaite rentre au bercail. Début novembre elle passait l’équateur et devait être rapidement à Papeete. Le passage de la ligne imaginaire est marqué par une cérémonie Pito o Atea avec évocation et éloges de la déesse Atea Tao nui, présentation de la calebasse du vent sacré Maoa’e i Raianeane et passage du Oti’a moana. Tous les membres d’équipage étaient en paréo et tee-shirt marron. Des offrandes de tapa tressés, des noix de coco contenant des senteurs naturelles et des couronnes de auti ont été déposées sur l’océan en l’honneur de la divinité sur un fond de himene ru’ au (cantique). Elle est arrivée devant les jardins de Paofai. Au moment où elle franchissait la passe, les pu (conques) résonnaient. La pirogue arrivait d’Hawaï où avec six autres embarcations du Pacifique elle s’était rendue sur l’île de Kaloolawe-Knalaoa, symbole de la renaissance culturelle des peuples du Pacifique.

Partie fin octobre d’Hawaï, la pirogue traditionnelle Faafaite rentre au bercail. Début novembre elle passait l’équateur et devait être rapidement à Papeete. Le passage de la ligne imaginaire est marqué par une cérémonie Pito o Atea avec évocation et éloges de la déesse Atea Tao nui, présentation de la calebasse du vent sacré Maoa’e i Raianeane et passage du Oti’a moana. Tous les membres d’équipage étaient en paréo et tee-shirt marron. Des offrandes de tapa tressés, des noix de coco contenant des senteurs naturelles et des couronnes de auti ont été déposées sur l’océan en l’honneur de la divinité sur un fond de himene ru’ au (cantique). Elle est arrivée devant les jardins de Paofai. Au moment où elle franchissait la passe, les pu (conques) résonnaient. La pirogue arrivait d’Hawaï où avec six autres embarcations du Pacifique elle s’était rendue sur l’île de Kaloolawe-Knalaoa, symbole de la renaissance culturelle des peuples du Pacifique.

La marche sur le feu, 59e umu ti, a bien eu lieu le 11 novembre en soirée. Ceux qui n’y croient pas n’ont qu’à constater, étudier et se faire leur idée. La cérémonie culturelle était à la marina Puunui à Taiarapu-Ouest. C’est le tahu’a (guérisseur), le grand prêtre Raymond Graffe, qui a ouvert la marche sur le feu. Avant chaque cérémonie, le tahu’a jeûne une semaine pour se purifier et ses assistants jeûnent pendant 48 heures.

La marche sur le feu, 59e umu ti, a bien eu lieu le 11 novembre en soirée. Ceux qui n’y croient pas n’ont qu’à constater, étudier et se faire leur idée. La cérémonie culturelle était à la marina Puunui à Taiarapu-Ouest. C’est le tahu’a (guérisseur), le grand prêtre Raymond Graffe, qui a ouvert la marche sur le feu. Avant chaque cérémonie, le tahu’a jeûne une semaine pour se purifier et ses assistants jeûnent pendant 48 heures.

Une fosse de 5 m de long sur 2,5 m de large et profonde de 70 cm est remplie de 150 palmes de cocotiers et de troncs de aito, puis de pierres. Le feu est mis à 2 heures du matin, la température des pierres a oscillé entre 375° et 872°C en soirée. Le tahu’a donne les consignes au public. Trois cents personnes sont venues assister à la cérémonie.

Une fosse de 5 m de long sur 2,5 m de large et profonde de 70 cm est remplie de 150 palmes de cocotiers et de troncs de aito, puis de pierres. Le feu est mis à 2 heures du matin, la température des pierres a oscillé entre 375° et 872°C en soirée. Le tahu’a donne les consignes au public. Trois cents personnes sont venues assister à la cérémonie.

Dans les temps anciens c’était une cérémonie de fête qui, en période de disette, permettait de demander aux dieux le retour de l’abondance. Des tubercules de ti (auti ou Cordyline fructicosa) étaient placées dans le four et distribuée à la population après 5 jours de cuisson.

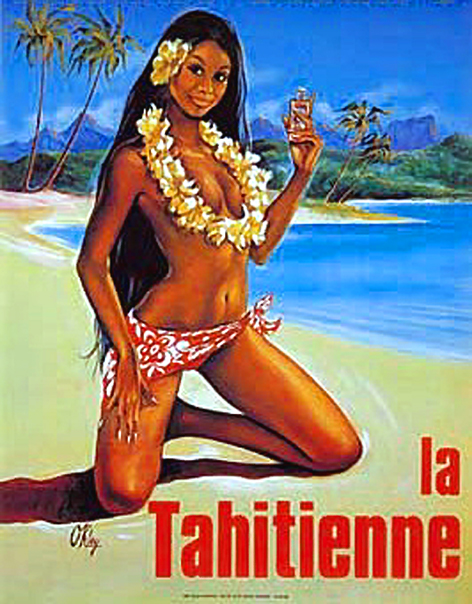

C’était au début de ce mois de novembre la fête du monoï. La production actuelle ? 300 à 350 tonnes par an ! 10 millions de produits commercialisés chaque année sur la planète. 260 marques à travers le monde utilisent régulièrement du monoï labélisé de Tahiti. C’est au départ de Tahiti un demi-milliard de chiffre d’affaires !

C’était au début de ce mois de novembre la fête du monoï. La production actuelle ? 300 à 350 tonnes par an ! 10 millions de produits commercialisés chaque année sur la planète. 260 marques à travers le monde utilisent régulièrement du monoï labélisé de Tahiti. C’est au départ de Tahiti un demi-milliard de chiffre d’affaires !

Quelques recettes de monoï traditionnel avaient été diffusées sur le blog d’Argoul. Vous avez eu tout le temps pour vous familiariser avec les denrées. J’y reviendrai donc à peine au risque de me répéter.

Pour un litre de monoï ce sont 10 cocos secs qu’il faut, mais surtout n’oubliez pas la queue de u’a (celle de Monsieur Bernard l’Hermite) environ 7 ou 8, ou les têtes de chevrettes (crevette d’eau douce) sinon ce sera raté ! Cette année, le thème était : cheveux de rêve. Quel programme !

Malgré tout, quelques petits conseils. Ne cueillez pas le tiare quand vous êtes malade, pas en forme, ou que vous avez vos règles. Demandez aux vieux : « je peux casser ? Ils vous répondront « tu n’es pas malade ? ». Vous ne cueillerez le tiare Tahiti qu’entre 7 et 13 heures. « Si tu vois les bouteilles de monoï trop clair, ils ont mis moins de tiare Tahiti, si c’est plus foncé, on a mis beaucoup de tiare Tahiti », tels sont les conseils d’une mama de Tahiti. Alors Mesdames, Messieurs et Bébés, usez et abusez du monoï de Tahiti !

Malgré tout, quelques petits conseils. Ne cueillez pas le tiare quand vous êtes malade, pas en forme, ou que vous avez vos règles. Demandez aux vieux : « je peux casser ? Ils vous répondront « tu n’es pas malade ? ». Vous ne cueillerez le tiare Tahiti qu’entre 7 et 13 heures. « Si tu vois les bouteilles de monoï trop clair, ils ont mis moins de tiare Tahiti, si c’est plus foncé, on a mis beaucoup de tiare Tahiti », tels sont les conseils d’une mama de Tahiti. Alors Mesdames, Messieurs et Bébés, usez et abusez du monoï de Tahiti !

Une cérémonie officielle ce 12 novembre pour marquer le 196e anniversaire de la mort d’Opuhara, tué au cours de la bataille appelée ironiquement la bataille de Fei pi (bananes de montagne pas encore à maturité) le 12 novembre 1815. Il s’agit d’une moquerie façon polynésienne attribuée par les gens de Pomare aux guerriers en déroute d’Opuhura.

A cette occasion une pierre de 12 tonnes a été déposée dans la cour de la mairie de Papara, dans l’alignement du buste de son frère aîné Tauraatua i atea dit Tati le grand, premier tavana (maire) de Papara en 1816. Au-delà de la commémoration, cette cérémonie cherchait d’abord à réconcilier la mémoire des deux frères ennemis Opuhara et Tati, celui-ci ayant épousé la cause de Pomare, adversaire inconditionnel d’Opuhara.

C’était donc à l’aube de la colonisation, afin de protéger ses dieux, ceux de ses pères, ses lieux de culte et ses valeurs religieuses contre l’invasion du Christianisme. Opuhara se leva à la tête du clan des Teva et devint un des rares Arii Nui à avoir régné sur tout Tahiti, les divers clans lui ayant fait acte d’allégeance. Il renia son frère Tati lorsque celui-ci fit alliance avec le chef de Pare qui avait attaqué Papara en 1807 et exterminé la ligné royale des Temari’i, descendant de Amo. De 1808 à 1815, Opuhara réussira à chasser de Tahiti Pomare II, représentant le bras armé des missionnaires de la London Missionnary Society qui se réfugia alors à Moorea où il prépara sa revanche tout en se convertissant au christianisme.

C’était donc à l’aube de la colonisation, afin de protéger ses dieux, ceux de ses pères, ses lieux de culte et ses valeurs religieuses contre l’invasion du Christianisme. Opuhara se leva à la tête du clan des Teva et devint un des rares Arii Nui à avoir régné sur tout Tahiti, les divers clans lui ayant fait acte d’allégeance. Il renia son frère Tati lorsque celui-ci fit alliance avec le chef de Pare qui avait attaqué Papara en 1807 et exterminé la ligné royale des Temari’i, descendant de Amo. De 1808 à 1815, Opuhara réussira à chasser de Tahiti Pomare II, représentant le bras armé des missionnaires de la London Missionnary Society qui se réfugia alors à Moorea où il prépara sa revanche tout en se convertissant au christianisme.

C’étaient quelques nouvelles des îles lointaines.

Hiata de Tahiti

Commentaires récents