Néfertari est la nièce de Néfertiti et l’épouse reine de Ramsès II. Michelle Moran, formée en littérature, se lance dans son second roman. Elle utilise les sources historiques et les mêle d’imagination lorsqu’elles font défaut. Elle écrit donc un roman « arrangé » comme on le dit d’un rhum, ce qui donne du liant et de la saveur à l’histoire. Bien que formé à la méthode scientifique, soucieux des sources et de n’en pas dévier, j’aime ces romans qui mettent de la couleur humaine sur la sécheresse des traces écrites ou archéologiques.

Tout commence en 1283 avant notre ère. L’Egypte est ce pays puissant fécondé par le Nil qui permet des récoltes abondantes et une population industrieuse. Mais Les Hittites menacent au nord comme les Nubiens au sud et il faut sans cesse à Pharaon guerroyer pour s’affirmer. Néfertari est de la famille des « hérétiques », cet Akhénaton qui a renié Amon au profit du dieu soleil unique, Aton. Curieusement, la famille de la princesse a brûlé dans un incendie déclenché par un prêtre, cette engeance qui fait des dieux un prétexte à sa propre puissance.

Mais la cour est un nœud d’intrigues pour le pouvoir et une princesse jolie et décidée se découvre très vite des alliés, notamment la tante cadette du futur pharaon et son amant le vizir Pasès. Le jeune Ramsès, fils de Ramsès 1er Séthi, a trois ans de plus que la princesse de sang royal Néfertari mais l’a pris sous sa protection affectueuse depuis sa tendre enfance. A l’adolescence, il l’aime comme on aime une femme même si, puisque la gamine n’a que 13 ans, le fils de Pharaon va devoir épouser à 16 ans Iset, une autre fille, pour assurer une descendance à son père vieillissant. Inet lui donnera un garçon, mais il mourra peu après sa naissance. Ramsès épousera donc Néfertari aussi lorsqu’elle a 14 ans et lui 17, et en fera sa première reine un an plus tard. Elle lui donnera deux garçons jumeaux, avant quatre autres enfants par la suite. Iset, manipulée par le grand prêtre d’Amon Rahotep et par la tante aînée du jeune Ramsès, est jolie mais bête et se résoudra à rester dans l’ombre.

Car Néfertari est emplie de curiosité et douée pour les langues. Elle aide son mari pharaon à décrypter les missives diplomatiques comme les messages des espions ; elle le sauvera de la déroute lorsque le jeune impétueux voudra reprendre Quadesh, bizarrement désertée par l’empereur hittite qui l’a conquise. C’est en écoutant à leur insu deux espions faits prisonniers que Néfertari va comprendre le piège et ordonner aux réserves de se lancer à l’aide de Pharaon.

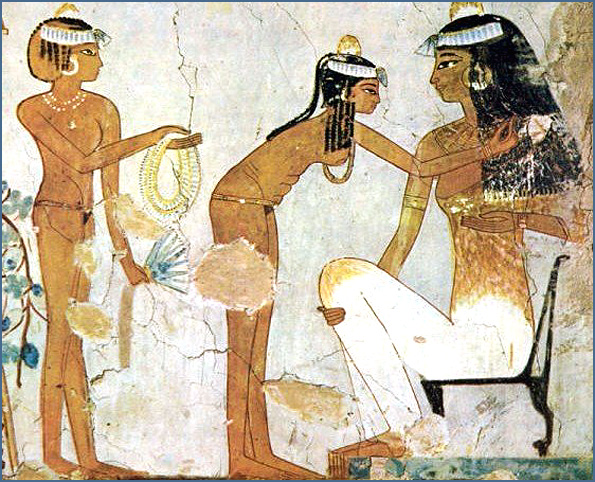

Le roman ne manque pas de scènes sensuelles entre les deux jeunes gens qui vivent poitrine nue, en pagnes courts ou tunique transparente, ni de scènes parentales tendres et enjouées avec les deux bébés. Les scènes de conseil sont vives d’intelligence. L’auteur fait apparaître le personnage inventé d’Ahmosis, chef des Habirus incorporés dans l’armée égyptienne, dans lesquels – tropisme bien américain – elle voit volontiers les Juifs retenus avant l’Exode. Elle introduit aussi des Grecs troyens dans ces « pirates » Sherden tout en faisant accompagner Ramsès de Néfertari lorsqu’il part les combattre. Quoi de mieux qu’une réputation de « reine guerrière » pour effacer dans l’esprit frustre et impressionnable du peuple son image de reine « hérétique » ?

A lire ce roman, vous passerez un bon moment de magie égyptienne antique par ces temps de troubles et d’anxiété existentielle.

Michelle Moran, Les soleils de Néfertari (The Heretic Queen), 2008, J’ail lu 2010, 441 pages, €4.17

Commentaires récents