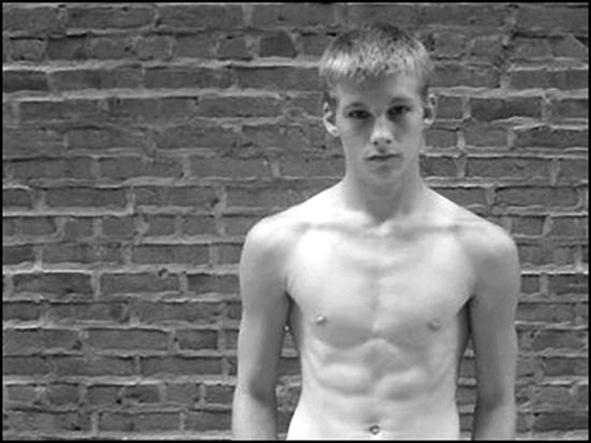

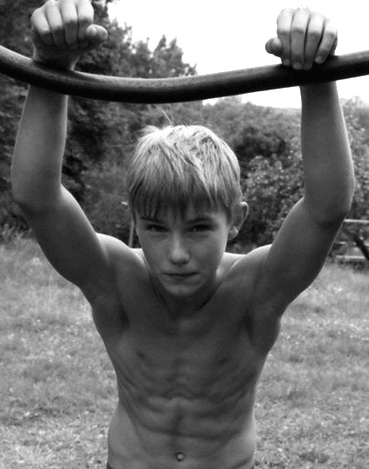

Ivan est un enfant (prononcez à la française en laissant sonner le n à la fin). Il a 12 ans dans l’histoire, 13 ans au tournage, 15 ans à la sortie du film (Nikolai Bourlaiev) ; c’est un garçon blond au nez un peu épaté et au sourire tendre. Mais il sourit rarement car la guerre l’a souillé, marqué, détruit. La guerre, c’est l’invasion nazie, jamais anticipée par le Petit Père des Peuples au surnom d’acier qui se croyait rusé d’avoir signé un traité avec Hitler. La guerre, c’est la barbarie à l’état pur, les civils qu’on tue parce qu’ils gênent, pour rien. Ainsi Ivan voit-il sa mère abattue d’une balle et sa compagne de jeu disparue ; son père, garde-frontière, est tué sur le front.

Orphelin, frustré de son enfance finissante, le jeune garçon suit les partisans mais ceux-ci se font encercler ; il connait le camp, s’évade, est envoyé en internat soviétique où il s’ennuie et n’apprend rien d’utile, le quitte. Il se retrouve sur le front comme espion, sa petite taille lui permettant de passer sans être vu. Il est ici dans son élément, l’aventure scoute et le danger chers aux gamins de 12 ans. Ivan n’est pas un enfant dans la guerre mais la guerre au cœur même de l’enfance. Il n’a pour volonté que de se venger, une scène inouïe le montre dans la crypte d’une église qui sert de QG en train de jouer à la guerre tout seul, le poignard à la main, un manteau accroché lui servant de nazi qu’il veut… mais il s’effondre en larmes : il n’a que 12 ans et tuer est une affaire d’homme.

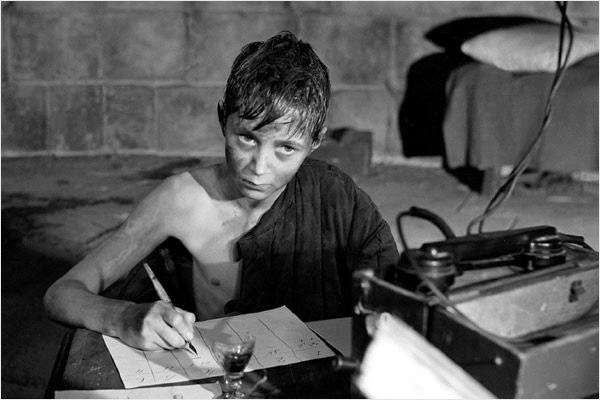

Le spectateur cueille le garçon trempé, boueux et glacé au sortir des marais lorsqu’il revient d’une mission de reconnaissance pour le colonel du régiment. Le lieutenant-chef Galtsev (Evgueni Jarikov) à qui un soldat l’amène ne le connait pas, se méfie de lui, réclame des ordres ; son supérieur n’est pas au courant. C’est l’insistance d’Ivan qui va lui faire contacter directement le colonel Griaznov, passant par-dessus les ordres et la hiérarchie. Car le gamin a du caractère et de la volonté, sa fragilité fait fondre les cœurs en même temps qu’admirer son courage.

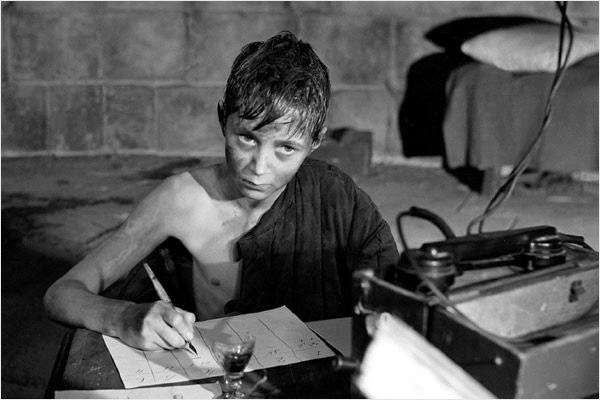

Ivan a rapporté des informations sous la forme de graines, de brindilles et de feuilles dans sa poche ; elles lui servent à décompter les chars et les canons ennemis et il les replace sur le papier dans des cases correspondant à leurs emplacements. S’il est pris, rien d’écrit ; il peut passer pour un civil « innocent », même si nul n’est innocent dans la guerre.

Une fois sa mémoire vidée, son estomac rempli et son corps lavé et réchauffé, le lieutenant de 20 ans attendri par ce cadet de 12 qui pourrait être son petit frère, lui prête une chemise blanche d’adulte et le porte, déjà endormi d’épuisement, comme saint Christophe porta le Christ, sur le lit où il le borde. Ce guerrier qui commande trois cents hommes au front, qui a vu la mort et combattu, est touché par la grâce de cet ange guerrier, par sa volonté obstinée tirée par le patriotisme. L’adjoint au colonel, le capitaine Kholine (Valentin Zubkov) qui trouve le garçon au réveil le voit sauter dans ses bras et l’embrasser à la russe ; il l’adopterait bien, une fois la guerre finie.

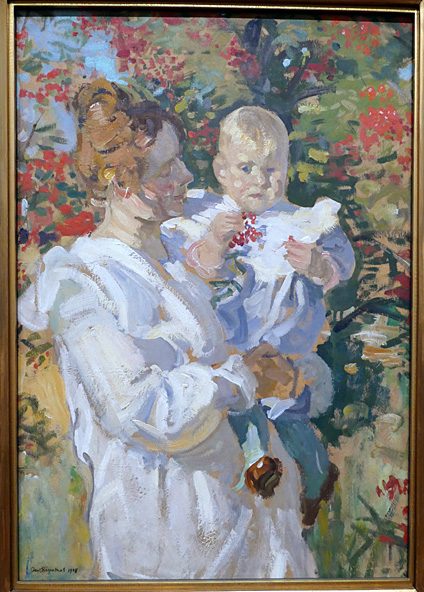

Mais l’enfance détruite ne peut construire un adulte humain. Ivan n’est que haine et ressentiment envers l’ennemi. Ses rêves lumineux, où il revit la paix dans l’été continental au bord du fleuve, pieds nus et torse nu, tout de sensibilité, sont comme des cauchemars car ils lui rappellent sans cesse la fin terrible qu’ils ont connu : sa mère (Irma Tarkovskaïa) tuée d’une balle alors qu’il nageait tout nu au fond du puits (symbole de l’innocence et de l’harmonie avec la nature profonde du pays) ; la fille disparue avec qui il ramenait un chargement de pommes à donner aux chevaux, la pluie d’automne ruisselant sur leur torse et moulant leurs vêtements à leur peau (symbole de l’attachement à la nature et à leur patrie). Le bon sauvage dans la nature généreuse où le soleil caresse son corps, l’eau pure désaltère sa soif ou le douche et le sourire de sa mère comme une étoile, s’est transformé en barbare sauvage dans les marais bourbeux, haineux du genre inhumain et avide de vengeance.

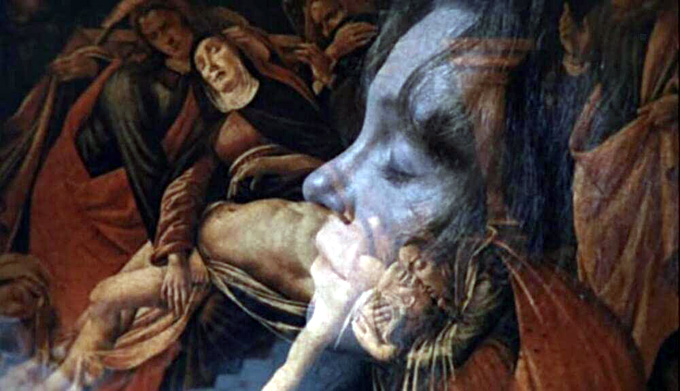

Le colonel (Nikolaï Grinko) veut envoyer Ivan en école d’officier mais Ivan ne veut pas quitter le front. Il tient trop à « agir » pour ne plus penser à ses sensations blessées. Au lieu de l’été, c’est l’approche de l’hiver, au lieu de la lumière du bonheur les ténèbres du malheur ; au lieu d’aller quasi nu il se vêt de lourdes chaussures à lacets, chaussettes, pantalon, chemise et veste doublée, une chapka sur la tête ; au lieu de l’eau rafraichissante du puits, l’eau glacée des marécage hostiles ; au lieu du sourire lumineux de sa mère et de son eau qui est la vie (voda) la rude gnôle pour les hommes du capitaine (vodka) et la silhouette menaçante du nazi en patrouille, mitraillette à la main. Les nazis sont des caricatures de Dürer, des cavaliers de l’Apocalypse de Jean (prénom latin d’Ivan), dont le garçon a feuilleté les gravures dans un livre pris à l’ennemi. La monstruosité humaine n’est plus extérieure à lui, elle est en lui ; il ne reconnait même pas Goethe, allemand mais humaniste. Monstre, martyr et saint, Ivan accomplit toutes les étapes de la Passion car toute guerre rend l’enfant Christ, abandonné du Père.

Il veut rester au plus près de la conflagration qui l’a détruit vivant, être utile à ses camarades du front et venger les morts torturés qui ont inscrit leur nombre et leur destin sur les murs de la crypte (« nous sommes huit, de 8 à 19 ans, dans une heure ils nous fusillent, vengez-nous ») ; il veut être à nouveau un « fils » pour ceux qui le connaissent plutôt qu’un orphelin dans l’anonymat d’un internat, même militaire. Car ce n’est pas la guerre qu’il aime mais l’amour des autres, la relation humaine – qu’il ne pourra jamais connaître, comme cette scène en parallèle de Macha (Valentina Malyavina), lieutenant infirmière, draguée à la fois par le lieutenant-chef et par le capitaine. Au front, la mort fauche qui elle veut et surtout ceux auxquels vous vous attachez. Si le lieutenant-chef renvoie Macha à l’hôpital sur l’arrière, le caporal Katasonov (Stepan Krylov) qui aimait bien Ivan, est tué. Il ne faut pas que le gamin le sache et le capitaine lui déclare qu’il ne peut lui dire au revoir car il a été « convoqué immédiatement par le colonel ». La scène montre le regard paternel des deux parrains d’Ivan, capitaine et lieutenant-chef, lorsque le garçon se déshabille entièrement pour revêtir ses habits usés passe-partout de mission. Son dos nu d’enfant est marqué par une cicatrice de blessure, innocence ravagée, griffe du diable.

Ce sera la dernière tâche dit le colonel, bien décidé à le renvoyer à l’arrière, mais Ivan l’exige, cette action dangereuse d’éclaireur. Il n’a pas peur, ce qui montre combien il perd son humanité, mais il garde une sourde angoisse au ventre comme s’il était enceint du mal. Les « grands » faisant partie du peloton de reconnaissance se sont fait repérer et ont été pendus, placés en évidence avec un panneau en russe marqué « bienvenue ». Ivan, dans son orgueil de gamin intrépide croit que sa petite taille peut le faire passer entre les mailles du filet, ce ne serait pas la première fois. Le capitaine et le lieutenant le conduisent en barque au-delà du fleuve, parmi les marais, où Ivan se fond dans la nuit. On ne le reverra jamais. Dans les archives de Berlin, pillées après la victoire, son dossier montre au lieutenant-chef, seul survivant, qu’il a été pendu par un lien de fil de fer – ça fait plus mal et la mort est plus lente. Il a donné du fil à retordre aux nazis et ceux-ci lui ont tordu le fil autour du cou. Les ennemis ne voulaient pas de cela pour leurs propres enfants, ce pourquoi Goebbels a assassiné les siens, dont les cadavres sont montrés complaisamment, par vengeance, aux spectateurs.

Car Ivan est le prénom russe le plus répandu, l’enfant blond symbole de la patrie russe et de l’avenir soviétique, le garçon lambda bousillé par la guerre des méchants : les nazis allemands, les capitalistes de l’ouest, voire même le Diable de Dürer dans l’indifférence de Dieu (symbolisée par cette croix penchée et cette église détruite) – tous ceux qui veulent envahir ou dominer la république socialiste soviétique de l’avenir radieux.

Andreï Tarkovski avait 30 ans lorsque les autorités lui ont demandé de « finir » ce film mal commencé sur une nouvelle de Vladimir Bogomolov. Il n’a eu droit qu’à la moitié du budget : les restes. Il a refait le scénario, changé les acteurs, constitué une autre équipe de jeunes comme lui, et accouché par bouts de ficelle d’un chef d’œuvre en noir et blanc de l’époque du Dégel post-stalinien. Khrouchtchev, dont on ne se souvient pas pour son intellect, n’a pas apprécié que l’on montre un enfant employé dans l’armée soviétique et le film est resté confidentiel en URSS. Mais cette histoire simple a explosé en Occident, Lion d’or à la Mostra de Venise à sa sortie en 1962.

Elle reste dure et belle, commence par un rire au passé et se termine par un rire éternel, l’enfance courant nue dans la nature. Elle conte comment le Mal gangrène le Bien et combien la guerre reste la pire des choses. Les pères reconnaîtront ce geste caractéristique des garçons de se caresser la poitrine par bonheur de la peau nue et du soleil câlin. Mais l’arbre mort qui dresse son tronc décharné vers le ciel vide rappelle, faut-il qu’il t’en souvienne, que si la joie venait toujours après la peine, si la nature et le naturel reprennent leurs droits, l’humanité est au fond d’elle-même prédatrice, monstre et sauvage, et qu’elle aime à détruire ou saccager les paysages, les corps et les âmes.

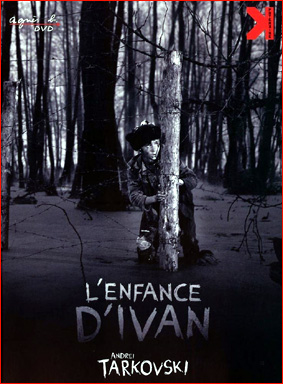

DVD L’enfance d’Ivan, Andreï Tarkovski, 1962, avec Nikolai Bourlaiev, Valentin Zubkov, Yevgeni Zharikov, Potemkine films 2011, 1h35, standard €18.99 blu-ray €19.99

DVD Andrei Tarkovski, intégrale Version restaurée (7 DVD), Potemkine films 2018, blu-Ray €78.34

Commentaires récents