Décédé à 82 ans en 1990, Jean Orieux le biographe et romancier a chanté la province en cette fin des années 1970 nostalgiques. C’était l’époque du patrimoine, des lieux de mémoire, du retour sur le passé (qui ne passe pas), de la gauche avide d’arriver – au pouvoir et surtout aux « affaires ». Sa province, bien qu’ayant des origines bretonnes et ayant vécu son enfance à Duras puis à Bordeaux, est le Limousin. Il y a été inspecteur de l’enseignement primaire durant des années. Sa vie a pris ensuite d’autres voies, dont celle du professorat et de l’écriture. Il conte ici ces années Limousin, avant 1938 (et Munich) et après. Durant la drôle de guerre, qui a achevé d’effondrer la France dans l’attentisme et l’ennui, il avait 32 ans. De mauvaise santé, il a été réformé.

Avant 1938, le Limousin, c’était la campagne, le Moyen-Âge. Les gens vivaient renfermés dans d’épaisses fermes de granit (radioactif) et ne se lavaient presque jamais. Ils étaient toute l’année en sabots dans la boue et la bouse. Ils vivotaient d’un peu de maraîchage, d’un peu d’élevage, en saison de cueillette des pissenlits, des cèpes et des châtaignes. Ils restaient ignorants, n’allant à l’école que lorsque le foin ou les chèvres n’avaient pas besoin d’eux, et sortaient à 12 ans sans avoir toujours le niveau du certificat d’études. Ah, non, le monde agricole, « ce n’était pas mieux avant » ! Il peut aujourd’hui tenir salon, c’était avant-guerre le monde de l’autarcie, de la petite patrie, de l’horizon borné.

L’auteur est amoureux du paysage, si vert et vallonné, et du climat, tempéré même si les hivers sont glacials (-23° parfois !). Les gens lui plaisent aussi, hantés de croyances et usés aux coutumes ancestrales, mais conviviaux lors des fêtes et de la tue-cochon.

Dès 1938, chez ceux qui lisent, la guerre devait arriver à grands pas. C’est toute l’astuce de Hitler de n’avoir rien fait durant une année entière, après la « déclaration de guerre » des Français et des Anglais en 1939 : lui s’est préparé, les autres sont restés inertes. Tout comme aujourd’hui avec Poutine : lui attend (pour se renforcer), nous restons inertes (en croisant les doigts sans rien faire – sauf Macron qui se décarcasse). Le lourd germain Scholz tergiverse, consulte, hésite, ne dit rien, laisse aller. Il n’ose pas. A l’envers, son prénom fait falot.

Jean Orieux décrit les affres de la mobilisation, l’inaction délétère, les réfugiés alsaciens qui bouleversent les écoles et les communes. Puis le déclenchement de l’offensive en mai 1940, brutale, mécanique, préparée. Une Blitzkrieg efficace portée par la jeunesse, l’audace, les chars et les avions – ce que les badernes galonnées en France (sauf le colonel de Gaulle) avaient repoussé comme non conforme aux règles de 14-18, toujours en retard mental d’une génération. L’auteur raille la propagande inepte, d’un optimisme imbécile, du gouvernement de Paul Reynaud, « un petit politicien qui promettait la victoire sans avoir fait la guerre. »

L’auteur raille aussi la nomination comme généralissime des armées françaises de Gamelin, 68 ans, qui avait été blessé déjà sous Napoléon III. Intelligent, il manque cependant de fermeté et d’esprit de décision et sa stratégie purement défensive du front continu, appuyé sur la Ligne Maginot, fut un grave échec : les Allemands sont passés (comme d’habitude) là où on ne les attendait pas, débordant les fortifications et filant directement vers la mer pour encercler l’armée française presque tout entière en Belgique. La faute aux politiciens de gauche, analyse l’auteur : « J’eus l’occasion, bien des années après la guerre, de lier amitié avec un brave homme que la politique avait poussé dans ces temps reculés d’avant-guerre, à un poste très élevé. Je me permis de lui demander pourquoi le gouvernement d’alors, auquel il avait appartenu, avait choisi Gamelin. Il parut embarrassé et il y avait de quoi. « Que voulez-vous, me dit-il, nous sortions du Front populaire, tous ces militaires ne nous inspiraient pas confiance, alors nous avons choisi le plus inoffensif. » Un généralissime inoffensif en face d’Hitler ! De ces mots-là, un pays ne se remet jamais tout à fait » (La ferraille patriotique). Souhaitons que les temps aient changé…

C’est ensuite « la débâcle et ses épaves », « l’exode des balais », « enfin l’armistice ». Jamais Pétain ne fut plus populaire qu’en 1940, lorsqu’il se coucha devant l’envahisseur. Tous les petits garçons se prénommaient alors Philippe. Les Français ne voulaient pas faire la guerre, le commandement était stupide, l’organisation de l’armée et du pays bordélique – le vieux « vainqueur de Verdun » leur permettait de respirer dans le (dés)honneur. Il préparait l’expiation : la Révolution nationale.

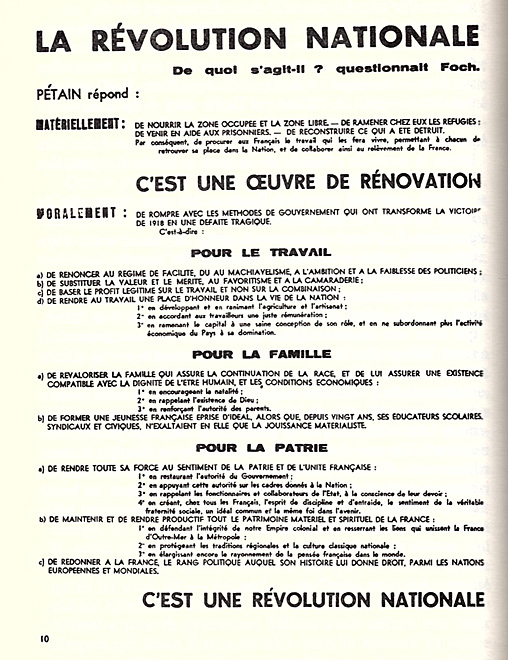

RN, les lettres sont les mêmes – le programme aussi. Jugez-en sur l’affiche « monumentale », alors placardée sur les murs des communes de France, avec Révolution nationale en « lettres d’un demi-mètre ». C’est « une œuvre de rénovation » (Reconquête), « pour le travail », « pour la famille », « pour la patrie ».

Il s’agit de « renoncer à la facilité » (de la dette et de l’assistanat), « à la faiblesse des politiciens » (la chienlit Nupes à l’Assemblée), « de revaloriser la famille qui assure la continuation de la race », « en encourageant la natalité » (réarmement démographique de la France), « en rappelant l’existence de Dieu » (l’empire médiatique Bolloré, catho tradi), « en renforçant l’autorité des parents ».

Il s’agit « de rendre toute sa force au sentiment de la patrie et de l’unité française » (contre les communautarismes et les divisions partisanes), « en renforçant l’autorité du gouvernement », « en créant chez tous les Français l’esprit de discipline et d’entraide », de « maintenir et de rendre productif tout le patrimoine matériel et spirituel de la France », « en protégeant les traditions régionales et la culture classique nationale », « de redonner à la France le rang politique auquel son histoire lui donne droit ».

En bref la RN hier est la mère du programme du RN aujourd’hui. Il semble que les Français reviennent au pétainisme dans toutes les périodes de crise.

Jean Orieux évoque des anecdotes, Madame de Pourceaugnac la Résistante imprudente, les affaires de famille dans les fermes où les frères se disputent la même femme et les mêmes enfants avant d’être évincés… par un prisonnier allemand qui fait son nid, la sorcière chevrière devenue soudainement adulée pour avoir du ravitaillement, les cochons clandestins et le marché noir. C’est truculent, bien écrit, et donne l’état des campagnes durant l’Occupation.

Un livre de souvenirs à relire de nos jours alors que les mêmes craintes de guerre et de restrictions reviennent en force.

Jean Orieux, Souvenirs de campagnes, 1978, Livre de poche 1981, 477 pages, occasion €13,70

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents