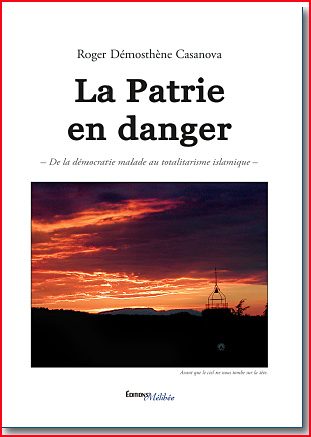

Il y a 10 ans, en 2014, année où Poutine a envahi, occupé et annexé la Crimée sans que personne ne réagisse autrement que comme à Munich en 1938 – par des paroles vaines – j’analysais sur ce blog le Bloch de L’Étrange défaite. Nous y revenons aujourd’hui parce que l’actualité remet le livre au goût du jour et parce que le jeune Emmanuel Macron fustige la lâcheté des dirigeants européens, notamment allemands, face à l’impérialisme botté de Poutine.

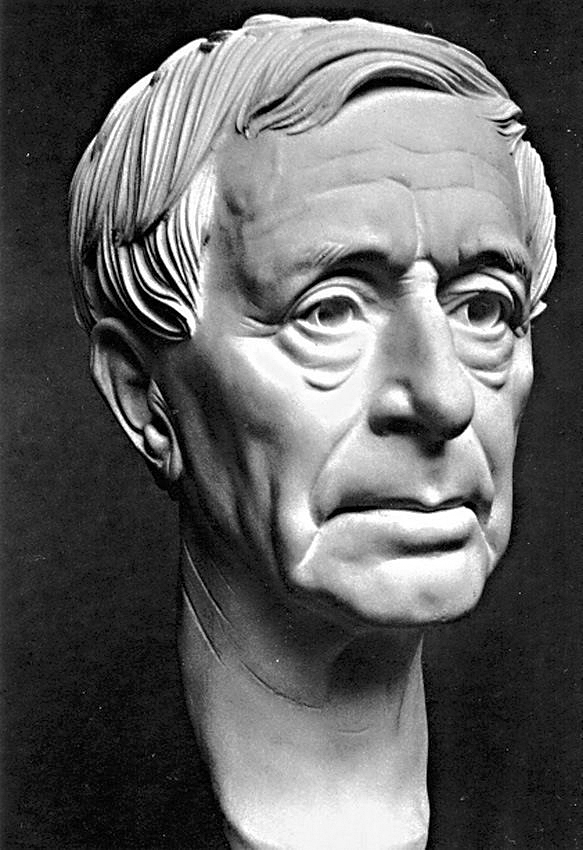

Marc Bloch fut un citoyen français patriote et républicain, adepte des Lumières. Né juif alsacien intégré depuis le XVe siècle, il est devenu historien et fondateur avec Lucien Febvre des Annales d’histoire économique et sociale en 1929. Il a été mobilisé, s’est battu contre l’Occupant, a résisté et a été fusillé par la Gestapo en 1944, à 57 ans. L’Étrange défaite est son testament, son analyse à chaud de la lamentable défaite française de 1940, en quelque semaines seulement alors que l’on « croyait » l’Armée française la première d’Europe.

Ce qui s’est effondré, dit-il, c’est le moral. Le commandement a failli, mais surtout les élites avachies dans l’inculture et la bureaucratie, les petit-bourgeois des petites villes assoupies dans l’hédonisme de l’apéro et de la sieste, le pacifisme « internationaliste » qui refuse tout ennemi – alors que c’est l’ennemi qui se désigne à vous et pas vous qui le qualifiez. Poutine est comme Hitler : impérialiste et implacable. Certes, son armée « rouge » a prouvé qu’elle n’était pas à la hauteur de la Wehrmacht en 1940, mais sa volonté et son obstination sont là sur des années.

C’est un fait. Nous devons le prendre en compte et ne pas nous bercer d’illusions. D’autant que l’alliance OTAN est menacée par le foutraque en passe de revenir à la Maison blanche et que les États européens restent dispersés dans la défense commune.

Dès lors, deux attitudes en France : se coucher ou résister.

Les partis extrémistes des deux bords sont avides de se coucher.

A l’extrême-gauche par haine des États-Unis et de leur impérialisme culturel et économique – contre lequel l’extrême-gauche ne fait d’ailleurs quasiment rien, portant jean, bouffant des MacDo, succombant au Mitou et au Wok (marmite où faire rôtir les petits Blancs délicieusement machos et racistes), écoutant le rap de là-bas, ne rêvant au fond pour ses électeurs maghrébins que d’émigrer dans ce grand pays où tout est possible. Je me souviens des propos tenus derrière moi par deux Arabes de France partant à New York, dans le même avion que je prenais : « Aux États-Unis, je ne me sens pas Arabe, je suis un Blanc comme les autres ; pas un Latino, ni un Noir. »

A l’extrême-droite pour les affinités pétainistes que véhicule Poutine et sa restauration de la religion, des traditions, du nationalisme souverainiste, de son ordre moral. Le Rassemblement national a emprunté à une banque russe mafieuse proche de Poutine, Marine Le Pen a rencontré et s’est fait prendre (en photo) par le viril Vladimir, les militants rêvent de muscles à son image et de la même impassibilité dans la cruauté envers les bougnoules de France que Poutine a manifesté contre les Tchétchènes de Russie.

Les partis de gouvernement ne veulent pas rejouer la défaite de 40 après l’abandon de Munich.

Mais ils sont velléitaires, ayant peur du populo, peur de l’opposition, peur des élections. Il faudrait réarmer, mais avec quels moyens quand on a tout donné au social sans jamais que ce soit assez ? Il faudrait entrer en « économie de guerre », mais pour cela contraindre les grandes entreprises à transformer l’appareil de production, quitter le tout-marché pour une économie administrée, ce qui fait mauvais effet à trois mois des élections européennes et à trois ans d’une présidentielle. Car, si le terme est utilisé par le ministre de la Défense dès début 2023, il reste technocratique et a minima. Il faudrait lancer un « emprunt pour la Défense », mais ce serait inquiéter la population, déjà « fragilisée » par les revendications catégorielles (éleveurs, profs, policiers municipaux…). Ou flécher le Livret A, mais au détriment du sempiternel « social » où il n’y a jamais assez pour aider, assister, conforter… Donc, plutôt que de mobiliser, les partis de gouvernement minimisent et en font le moins possible.

Dans la troisième partie de L’Étrange défaite Marc Bloch effectue « l’examen de conscience d’un Français. » L’État et les partis sont à coté de la plaque. C’est déjà « l’absurdité de notre propagande officielle, son irritant et grossier optimisme, sa timidité », et surtout, « l’impuissance de notre gouvernement à définir honnêtement ses buts de guerre ». Aujourd’hui, en effet, quels sont nos buts de guerre ? Aider l’Ukraine à résister ? Mais pour combien de temps et à quel prix ? Et ensuite ? Ou si cela échoue ?

Immobilisme et mollesse du personnel dirigeant sont frappants aujourd’hui comme hier. Déjà les syndicats à l’esprit petit-bourgeois se montrent obsédés par leur intérêt immédiat, au détriment de l’intérêt du pays. Déjà les pacifistes croient naïvement que « la négociation » est la meilleure des armes plutôt que la guerre qui touchera le peuple et profitera aux puissants. Mais que vaut la diplomatie face à un menteur impérialiste ? Munich l’a montré : Hitler promet et s’assied sur ses promesses, il s’agit juste de gagner du temps. Poutine fera de même, car il raisonne de même et ce qui compte à ses yeux est de reconquérir les provinces irrédentistes peuplées de russophones, comme pour Hitler les provinces peuplées de germanophones – il l’a clairement déclaré. Comme il suffisait de lire Mein Kampf, il suffit de lire les discours de Poutine ou une analyse de sa doctrine.

Les bourgeois égoïstes se foutent du populo inculte qui ne lit plus, abêti par l’animation au collège public (au détriment de l’éducation), laissé pour compte par des parents démissionnaires (qui n’élèvent pas). Les médias, à la botte de quelques oligarques imbus d’idéologie conservatrice, ne font rien pour éclairer les enjeux (à l’exception des chaînes publiques comme la 5 ou Arte). Aujourd’hui comme hier, tous ne pensent qu’à s’amuser, « aller boire une bière en terrasse » avant d’aller baiser en boite. Le sentiment de sécurité rend impensable la guerre, oubliée en Europe depuis trente ans, d’ailleurs en Yougoslavie, pays ex-communiste.

Pacifisme, ligne Maginot, diplomatie d’alliances – tout cela devait nous éviter en 1940 de faire la guerre. Mais la guerre est survenue. C’est toute la mentalité administrative qui devait alors la faire… « L’ordre statique du bureau est, à bien des égards, l’antithèse de l’ordre actif et perpétuellement inventif qui exige le mouvement. L’un est affaire de routine et de dressage ; l’autre d’imagination concrète, de souplesse dans l’intelligence et, peut-être surtout, de caractère » (p.91). Hier comme aujourd’hui, les procédures, les normes, les règles, en bref la paperasserie tracassière sont au contraire de la clarté et de la rapidité qu’exige la guerre. Avec la prolifération des bureaux et des normes (pour justifier leur poste), nous en sommes loin ! A quand la suppression de pans entiers du contrôle administratif qui ne sert pas à grand-chose (toujours insuffisant et trop tard), mais qui lève constamment des obstacles à toute entreprise ?

Un espoir ? Marc Bloch écrit p.184 : « J’abhorre le nazisme. Mais, comme la Révolution française, à laquelle on rougit de la comparer, la révolution nazie a mis aux commandes, que ce soit à la tête des troupes ou à la tête de l’État, des hommes qui, parce qu’ils avaient un cerveau frais et n’avaient pas été formés aux routines scolaires, étaient capables de comprendre ‘le surprenant et le nouveau’. Nous ne leur opposions guère que des messieurs chenus ou de jeunes vieillards. » Beaucoup de dirigeants jeunes surgissent en France (hélas, pas aux États-Unis ni en Allemagne !). Le président Macron est lui-même jeune. Est-ce pour cela que le sursaut est possible ?

Marc Bloch, L’Étrange défaite, 1946, Folio 1990, 326 pages, €13,10, e-book Kindle gratuit

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents