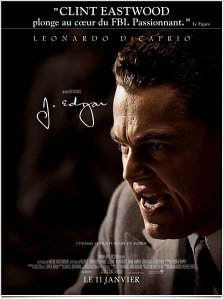

John Fitzgerald Kennedy, le 35ème président des États-Unis, a été assassiné à Dallas le 22 novembre 1963 – cela fait soixante ans. Il y a trente ans, et quasi trente ans après les faits, Oliver Stone remet en cause les conclusions de la commission sénatoriale Warren, semble-t-il inféodée aux intérêts « d’État », autrement dit aux services secrets CIA et FBI comme aux Renseignements militaires et plus généralement au lobby militaro-industriel, si puissant dans la première puissance de la planète qui entend le rester.

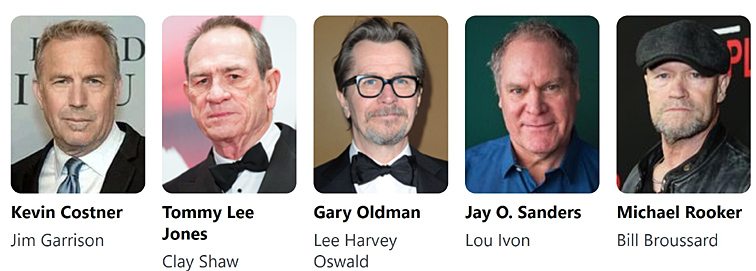

Le film met en scène l’étonnement puis la mission du procureur général de la Nouvelle-Orléans Jim Garrisson qui décide de porter devant un tribunal les complicités d’un mafieux utilisé par la CIA, Clay Shaw. Moins pour gagner que pour remettre en cause la version officielle et inciter les citoyens américains à utiliser leur raison et leur bulletin de vote pour contrer ce qui devient, insidieusement, « le fascisme » (le terme est prononcé). Au moment où la violence fait irruption en politique en Europe et en France, et pas seulement à l’extrême-gauche comme d’habitude, où l’on brûle la maison d’un maire, où l’on tabasse un neveu par alliance d’un président, où l’on caillasse des permanences d’élus cette incitation au sursaut civique nous parle toujours.

C’est ça, le fascisme : la libération des pulsions primaires, le permis de casser, de torturer, de violer, de tuer impunément ; dans la démocratie, seul l’État a le monopole de la violence légitime, il ne la délègue pas à des nervis privés. Mussolini a commencé par l’huile de ricin introduite de force dans la gorge des opposants avant de carrément les assassiner ; Hitler a lancé ses Sections d’assaut bourrées à la bière contre les magasins juifs et contre les « pédés communistes » avant de les enfourner en camps, destinés à l’extermination ; Poutine a accusé ses opposants politiques des pires turpitudes sexuelles ou fiscales avant de les empoisonner ou de les « suicider » par pendaison. Dans l’Amérique de Lyndon Johnson, devenu président sur un tarmac d’aéroport, – selon Oliver Stone – le lobby des puissants se servait des « services » comme Poutine et usait de la mafia comme Poutine, pour leurs intérêts : inciter à la guerre, vendre des armes, faire la grande gueule contre l’URSS, parquer les Noirs revendicatifs. Robert Kennedy, ministre de la Justice, puis Martin Luther King seront assassinés à la suite de JFK, pour les mêmes raisons.

Le film d’Oliver Stone est trop long, son montage trop haché et fébrile, notamment au début, faisant tourner la tête – ce qui est peut-être voulu. L’histoire de couple si conventionnelle de l’épouse cherchant à retenir son cher mari à la maison « avec les enfants » (cinq en 8 ans dans ces années baby-boom), opposée au mari en chevalier combattant les moulins comme un preux à l’extérieur, est bien niaise. Les méchants sont clairement identifiés et marqués comme gros, machos ou pédés, en tout cas véreux. Les bons doutent mais ne renoncent jamais. C’est un peu Stone comme conte.

Mais le fond du propos reste un point d’histoire non encore véritablement élucidé, et une réflexion sur le pouvoir, ses limites et ses abus. L’Enquête, sur un DVD séparé (en version originale sous-titrée en français), issue des travaux de la Commission de révision des dossiers d’assassinat en 1994 et 1998, offre quelques documents et témoignages qui n’apprennent pas grand-chose de plus mais confirment en 2021 ce qui est dit dans le film de 1991. Comme quoi on « savait » malgré les précautions, il manquait seulement les « preuves » juridiques concrètes des implications des uns et des autres, notamment l’accès au film de Zapruder qui dure 26 secondes et qui a tourné en direct la mort de John Kennedy. Il y aurait eu trois tireurs et au moins quatre balles en tir croisé, dont deux mortelles ; Oswald était un bouc émissaire facile, préparé pour cela à son insu ; d’autres complots avaient été préparés selon les mêmes modalités, à Chicago et à Tampa, avec à chaque fois un bouc émissaire plausible pour masquer l’équipe d’une douzaine de personnes autour ; l’autopsie a été falsifiée et « la balle magique » retrouvée pas la bonne.

Selon cette thèse, les assassins ne seraient ni l’URSS, ni Cuba, ni la Mafia américaine, mais bel et bien une partie réactionnaire des « services », aigris du refus de Kennedy d’assurer la couverture aérienne de la désastreuse tentative d’invasion de Cuba par les anti-castristes préparés par la CIA, puis par son désir d’arrêter l’escalade au Vietnam tout en promouvant une politique de détente internationale. Ils auraient été aidés par l’ambiance de droite radicale du Texas à tous les échelons, de l’administration à la police, qui n’offre qu’une protection très laxiste au cortège présidentiel à Dallas, « cité de la haine ».

A noter que le Texas reste un bastion de l’extrême-droite réactionnaire aux États-Unis encore aujourd’hui. Oliver Stone met de la cohérence dans le flot de documents et témoignages contradictoires. Il a l’avantage de proposer une « belle histoire » qui oppose progressistes et conservateurs ; elle séduit par sa logique mais sélectionne ses preuves. Est-ce vrai ou seulement véridique ? Tout est là.

Les complotistes plongeront à pieds joints dans l’histoire telle qu’ainsi racontée, les citoyens moyens soupçonneront que les politiciens leurs cachent des choses et se méfieront d’eux (ils vireront Nixon par Impeachment une dizaine d’années plus tard), les historiens douteront – c’est leur métier – d’autant que l’ensemble des documents ne sera pas déclassifié avant 2029, notamment le témoignage de Jacqueline Kennedy elle-même !

Mais ce beau moment de cinéma remet l’ouvrage sur le métier et incite à réfléchir sur la communication, la présentation des faits par les officiels, les médias et l’opinion commune, toutes entités manipulables à merci.

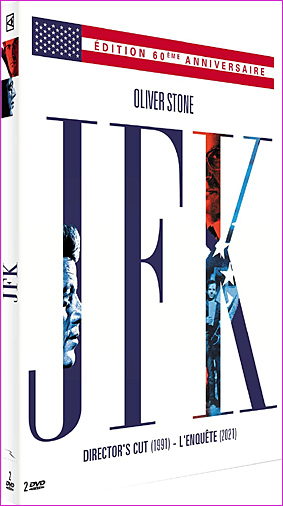

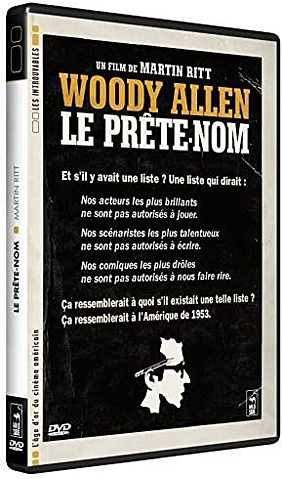

DVD JFK, Oliver Stone, 1991 + JFK L’enquête (JFK Revisited – Through the Looking Glass), 2021, 2 DVD, édition 60ème anniversaire – Version longue Director’s Cut, avec Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Kevin Bacon, Donald Sutherland, Jay O. Sanders, L’Atelier d’images 2023, 3h17, €19,99 Blu-ray €24,99

Commentaires récents