L’avion d’Aeroperu part à l’heure de l’aéroport de Cuzco. Le temps est dégagé, la météo bonne. Mais comme le poids dépasse le maximum autorisé pour les conditions de portance de l’air à cette altitude, tous les bagages ne suivent pas. Les nôtres arriveront par le vol suivant, nous dit-on. Nous attendons donc une heure et demie à Lima, en savourant quand même un double expresso au bar de l’aéroport.

Plusieurs groupes de jeunes écoliers passent, dans leurs survêtements de sortie. Chaque collège a sa couleur : jaune poussin, bleu roi, rouge bordeaux. Certains garçons – ils ont 8 ou 9 ans – portent le survêtement fermé jusqu’en haut, d’autres la veste entièrement ouverte sur le polo. De même, le col est boutonné ou débraillé, il n’y a pas de règles. Les visages frais lavés de ces petits citadins nous changent des paysans des montagnes.

Comme il se fait tard, le minibus garde nos bagages jusqu’à l’hôtel mais nous dépose en route au musée archéologique de Lima que nous voulions tous voir. Il est installé dans un grand palais dont les salles ouvrent sur un patio planté de fleurs et de palmiers. La période inca ne tient qu’une salle, ce qui relativise sa durée historique même si elle ne valorise pas son importance culturelle dans la vie du pays. Les cultures qui ont précédé, mal connues du grand public, sont bien mises en valeurs : les Incas apparaissent ainsi plus comme une synthèse des cultures passées que comme une invention originale.

Nous sortons de tout cela avec l’idée – probablement juste d’ailleurs – d’un sérieux foisonnement d’entités régionales. Le relief sépare les civilisations de la côte de celles de l’altiplano, puis de celles de la forêt. Ces mondes-là ne se rencontrent durant des siècles que pour se battre. Ce sont les conquérants incas qui mettront presque tout le monde d’accord, avant que les Espagnols ne profitent de l’ouverture ainsi créée pour coloniser l’ensemble. Pissarro est considéré le fondateur du Pérou. Les Incas ont pris ici la tradition textile, là les techniques céramiques, ailleurs l’art de l’architecture. La population et l’économie se développant, les échanges de produits ont permis l’ouverture culturelle. C’est l’éternelle histoire humaine, mais elle prend parfois du temps. Des chercheurs de Yale viennent de prouver que la métallurgie dans les Andes avait mille ans de plus que l’on ne pensait. Ils ont trouvé à 25 km au sud de Lima de minces feuilles de cuivre de 0,1 mm. Le métal naturel a été réchauffé et martelé. Les datations au carbone 14 indiquent une date vers 3400-3100 avant le présent. La véritable fonte du métal n’apparaîtra que 2000 ans plus tard.

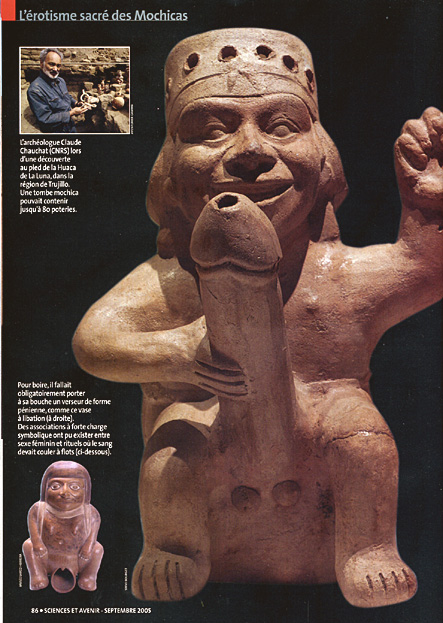

Nous pouvons voir de belles stèles de granit aux têtes félines ou aux dieux géométriques. Les vitrines de poteries sont classées par thèmes, ce qui a le mérite d’attirer l’attention sur la vie et le réalisme des productions humaines. On trouve peints des fruits, une pomme de terre à tête humaine, divers animaux et coquillages marins. Une raie au flanc bombé d’un vase étale sa beauté plastique qui épouse la forme. Les représentations sexuelles sont loin d’être oubliées : un vase a un bec verseur en forme de gros pénis, des femmes en gésine sont modelées avec soin, une statuette présente un accouplement. Les rituels religieux, la hiérarchie sociale, la guerre, y sont aussi représentés. L’art céramique mochica est fidèle et réaliste pour dominer le temps. Une reproduction exacte fige le moment. Les vases portraits sont les véritables doubles des personnalités.

Chez les Incas, une vitrine note que des sacrifices humains existaient. Avec leurs divinités, les Incas avaient des rapports d’échanges réciproques. Aux dieux l’énergie, aux hommes les productions de la terre. Les ancêtres avaient besoin des offrandes des vivants comme les vivants des faveurs des ancêtres qui sont la force vitale du lignage, des cultures, des objets façonnés. On mettait à mort rituellement tous des quatre ans de petites filles de 10 à 12 ans en cas de famine ou de misère. On cite aussi le sacrifice de petits garçons : offrandes aux dieux, à la nature, à l’équilibre cosmique du meilleur que l’homme peut produire – ses enfants. Pour cela, on choisissait les petits parmi les plus beaux et les mieux nés. Les victimes étaient ensevelies dans des grottes ou précipitées dans les gorges. L’Inca participait activement à la cérémonie, dans son rôle d’intermédiaire entre les hommes et les divinités. Il désignait lui-même les quelques fillettes offertes en sacrifice, les autres étant renvoyées dans les régions pour subir localement le même sort et multiplier ainsi les bénédictions dans un processus de décentralisation bien pensé. Elles apportaient aux quatre coins de l’empire un peu du sacré royal de la cérémonie de la capitale. Malgré l’interdiction des sacrifices humains dès l’arrivée des Espagnols, on dit que ces pratiques se sont poursuivies dans les régions reculées du pays jusqu’au début du XXe siècle !

Une fois sortis des Incas, on passe logiquement – mais cela représente un saut culturel toujours étrange – aux souvenirs de l’époque espagnole. Ils sont maigres et relégués dans une galerie annexe. On sent qu’ils ne présentent aucun intérêt politique pour l’autorité actuelle du Pérou qui préfère « oublier » cette période de dépendance coloniale. En nombre de salles, on préfère glorifier l’indigénéité. Les salles post-espagnoles sont ainsi fort complaisamment étendues. Il s’agit de l’histoire nationale de l’indépendance à la gloire de la gent militaire encore il y a peu aux commandes du pays. Sont ainsi étalées des collections d’armes diverses, des vitrines entières de décorations, des portraits de héros en vieilles badernes, et quelques meubles et instruments d’époque. On sent la volonté d’exalter un patriotisme militaire de fraîche date, bien désuet à l’ère de la mondialisation. Les écoliers qui allaient de salle en salle, sous la conduite de leurs maîtres, n’ont d’ailleurs pas paru passer beaucoup de temps dans ce conservatoire du conservatisme, restant bien plus dans la salle inca. Frais minois et joli sourire, l’un d’eux nous demande si nous sommes français. La coupe du monde de foot, nous a au moins fait connaître de la jeunesse du monde entier.

Retour en taxi, à cinq, dans une circulation de sortie des bureaux. L’air est lourd, moite ; le ciel bas change de Cuzco et de son atmosphère aérienne. L’océan, au bout du quartier, fait sentir tout son poids climatique sur la ville. La pollution automobile en rajoute aussi. Nous réglons 7 sols pour une course de 25 minutes.

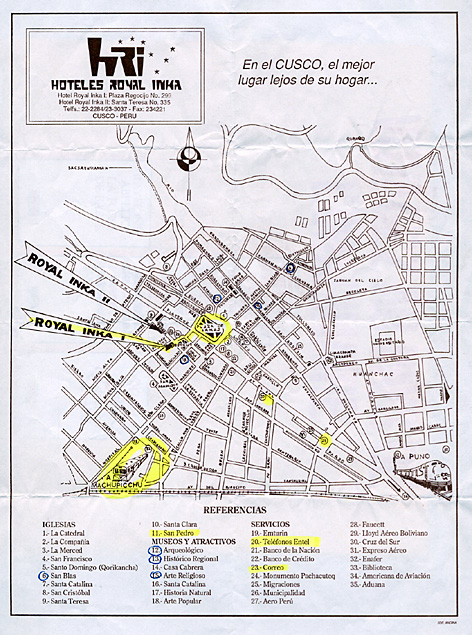

Le Grán Hotel Bolivar nous accueille une fois de plus dans son hall de gare et ses couloirs interminables. Les chambres ont le parfum désuet du début du siècle avec leurs salles de bains vastes comme des studios. Choisik nous a photocopié des cartes de la région de Cuzco, en laser couleur. Ces cartes sont rarement éditées (un reste de « secret militaire ») et servent surtout aux touristes. Les Français sont en général fascinés par les cartes, comme s’ils pouvaient s’approprier ainsi le pays tout entier, dans son abstrait. Colonialisme de la raison. Pour moi les cartes sont jolies, leurs couleurs et leurs symboles me parlent ; mais elles sont surtout utiles pour reconnaître le chemin et situer le paysage dans son relief. Une fois la randonnée terminée, la carte est une image morte à laquelle je préfère la photo ou le récit. Je comprends mal ce fétichisme des cartes et plans.

Au dîner, Diamantin cite Marguerite Yourcenar pour son seul Alexis, Julien Green mort à 97 ans, et Gabriel Matzneff qu’il « a connu à 18 ans. » Il ne précise pas si cette connaissance fut platonique ou « biblique », modum puerile comme aime à dire le Gabriel. Adolescent, il nous avoue que Rimbaud était son maître à penser (j’insinuerai plutôt maître à sentir, mais…) ; il préfère désormais Lautréamont. Il a bu du pisco, il va bientôt retrouver la grande ville, il est en forme ce soir, Diamantin. Au repas, il fait la conversation à lui tout seul dans notre bout de table. Ayant « vécu longtemps dans une petite ville de province », « où il faut planquer sa voiture si l’on couche chez quelqu’un, sinon toute la ville ne tarde pas à le savoir », il préfère de beaucoup « l’anonymat parisien ». Il est évidemment homo mais pas bien gai.

Salomé et son compagnon, excités à l’idée de retrouver « la civilisation », jouent les « agités ». Traqué par l’effervescence, les flashs, les mouvements de mode, l’Agité papillonne. Il hante les aéroports tout en téléphonant sur son portable pour trouver un créneau dans son planning ; il lit le journal tout en regardant la télévision et surfant sur son Smartphone, feuillette trois livres à la fois et a forcément vu tous les films. Il s’angoisse devant une après-midi « à ne rien faire » ; il a l’esthétique futuriste de la vitesse et du toujours plus. Face cachée d’un état dépressif ? Peur panique du vide ? Inexistence qui se fuit dans le tourbillon ?

Commentaires récents