Ce soir, d’ailleurs, après le dîner, la guide nous invite à venir écouter pour huit euros (chacun) une conteuse. Pourquoi pas ? C’est original et breton. Mais dans quelle aventure nous sommes-nous engagés ? Nous sommes en retard, la nuit est tombée, le rendez-vous est incertain dans un lieu que personne ne connaît. Il faut passer une passerelle, mais laquelle ? On nous dit la Poste, mais la Poste n’est pas facile à trouver, surtout de nuit. Enfin nous trouvons la personne au GPS (pas très traditionnel) : c’est une Solange en falbalas bleu et vert, haute d’un mètre cinquante peut-être. Ce qui agace d’emblée est qu’elle demande les prénoms et ajoute aussitôt : « oui, j’en connais un ». Sa mère fera de même avec les lieux où nous habitons : « Paris ? je connais ». Comme si c’était important d’avoir tout vu, tout rencontré, tout vécu… Est-ce un « truc » d’acteur pour se concilier la personne ?

Solange Nunney (elle se révèle sur Internet) ne veut pas dire son âge mais elle a 54 ans ; elle fait plus jeune, surtout dans la semi pénombre. Le groupe une fois réuni, sauf le couple de Poitevins qui n’est pas venu, elle nous emmène par le Chemin des fées dans un dédale de ruelles au pied de la citadelle, parmi les bois et les maisons à peine éclairées. Elle nous conduit dans une cabane construite dans un terrain vague rempli de plantes plus ou moins cultivées, qu’elle rassemble pour faire des tisanes et autres potions. C’est sa « cabane magique d’Aël-Hëol », construite il y a vingt ans avec des copains sur un terrain appartenant à sa grand-mère. Lorsque nous entrons, tout est noir. Elle doit allumer plusieurs bougies. Elle nous dit qu’un conte réclame le feu, car les anciens conteurs parlaient à la veillée devant la cheminée. Ce pourquoi les bougies sont aujourd’hui obligatoires pour les conteurs (bretons). Cela participe surtout à rendre un brin mystérieuse et changeante l’atmosphère comme le savaient déjà les peintres de Lascaux.

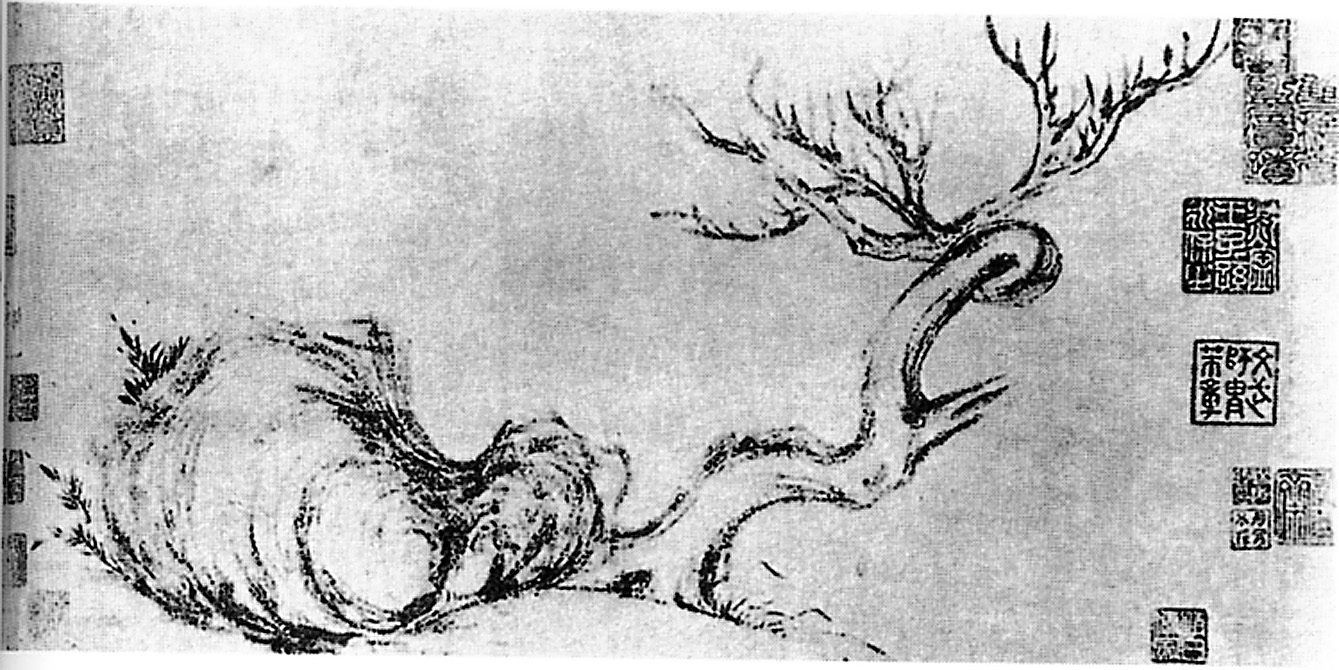

Elle déclame un peu, en celto-mystique des années 70 entourée de drapeaux de prières tibétains, de figurines en céramique qu’elle fait elle-même et de ses peintures plutôt croûtes qui illustrent les contes. Elle croit aux êtres fantastiques que sont les fées, les elfes et les korrigans, aux forces obscures de la nature, aux « pouvoirs » de communiquer avec « les énergies ». Elle se verrait bien en druidesse moderne. Les Romains ont vaincu les Celtes et les ont forcés à la logique, croit-elle, mais les anciennes croyances ressurgissent avec « les crises ». Sa mère, 80 ans, est très fardée, une grande Castafiore encore en représentation comme du temps où elle était actrice. Les parents étaient en effet baladins et bijoutiers ; le groupe de musique de son père s’appelait le Belligroupe (pour Belle-Île). Le fils Henry a repris l’activité de bijoux et la fille Solange les contes.

En Bretonne bretonnante, issue d’une vieille famille du Palais – en partie d’origine indienne aime-t-elle à penser par idéologie mystique, soit issue des Français revenus d’Acadie qui étaient réputés s’être mélangés – la Solange s’installe sur son fauteuil et commence à conter. Non sans avoir ramassé les sous « versés d’avance ». Il est vrai qu’une centaine d’euros pour deux heures en soirée est une aubaine pour elle ; cela doit être rare.

Elle nous parle du Triskèle, la spirale de l’infini, puis de la légende de Yann et Yanna (Jean et Jeanne), ces deux amoureux transformés en menhirs que l’on peut voir encore au centre de Belle-Île. Yann devait étudier vingt-et-un an pour être druide et Yanna connaissait les herbes et les plantes. Ils étaient jeunes, ils s’aimaient, mais la jalousie du chef qui voulait baiser la fille lui tout seul a tout gâché ; il péchait par « jalousie, égoïsme et orgueil, ces trois défauts humains les plus laids » selon Solange. Il a interdit le mariage par ses pouvoirs de chef, un abus manifeste qui ne pouvait rester impuni selon la sagesse balancée des nations. Les amoureux se voyaient donc en cachette, la nuit, dans la lande déserte de Kerlédan. Un jour, une mauvaise langue les a dénoncés et le chef, d’une jalousie exacerbée, a engagé une sorcière de Locmaria pour les empêcher de s’unir. Il suffisait de composer une potion et d’en verser trois gouttes dans leurs narines durant leur sommeil. Lorsqu’ils se sont rencontrés ensuite comme si de rien n’était sur la lande déserte, ils se sont transformés en roches, dressés l’un vers l’autre sans pouvoir se toucher. Mais on dit qu’une bonne fée est passée par là, et qu’à la pleine lune, ces deux êtres de pierre redeviennent chair et s’unissent – une fois par mois donc. Nul ne les a encore vus mais on aime à le croire.

Pour ceux que cela intéresse, la réservation est au 02 97 31 51 95.

Commentaires récents