Deux gigantesques gâteaux parfumés au citron ne résistent pas à treize occidentaux nourris au sucre depuis l’enfance au petit-déjeuner. Ce matin le fromage fait moins recette, mais l’on commence à apprécier – ou à savoir préparer – le café « à la turque ». Les premiers jours, la découverte d’un paquet de café moulu nous avait surpris : à Paris « ils » ont fait une erreur, ce n’est pas possible ! Et puis, faute d’autre solution, nous avons essayé. Ce café en poudre, jeté dans l’eau bouillante, est en fait bien meilleur et plus facile à conserver que le café « soluble ». Les « technocrates de Paris » ne s’étaient pas trompés : ils l’avaient fait exprès. Et ils avaient raison…

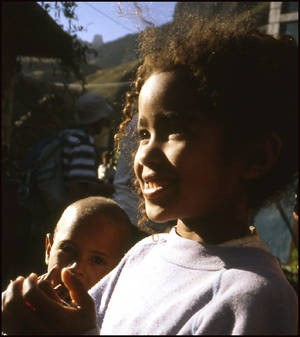

Une rumeur enfle : ce sont les gamins, garçonnets et fillettes, qui jacassent à l’entrée de l’école. Les coqs chantent ici ou là, comme si le soleil venait à peine de se lever. On entend les cris d’une maman engueulant son petit garçon trop lent. Sur les crêtes autour de nous flotte la brume. Aucun nuage au ciel mais un voile assez épais, poisseux, sur le paysage. Une fillette joue avec une ficelle dans la rue ; elle lève une jambe et saute à la corde, toute seule, perdue dans son plaisir.

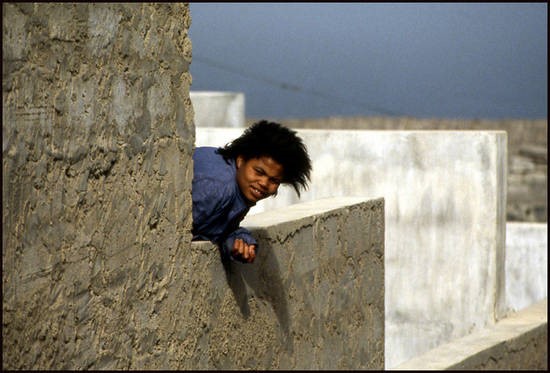

Nous prenons le départ, le chemin vers la mer. Le village a ses vieilles femmes et ses enfants dans les rues quand nous le traversons : « bom dia ! adios ! ». Enfin la mer et sa rumeur sur les rochers, inlassable soupir. Le chemin longe la falaise, empierré, sinuant sur le relief. Sur la mer stagne un voile de brume, le vent est coulant. Le long de la mer se dressent quelques maisons et une école, dans laquelle nous invite la maîtresse. La classe est vide. Sur le mur est affichée la liste des élèves aux prénoms et noms composés à rallonge. L’orthographe est phonétique. Je relève un « Stivan », un « Ailtron » et un saint hypothétique : « Navy ». Les visages sont à l’extérieur. On ne peut interrompre notre marche, se poser quelque part, sans voir surgir très vite par deux ou trois, toute une bande de gamins et gamines entre deux et dix ans.

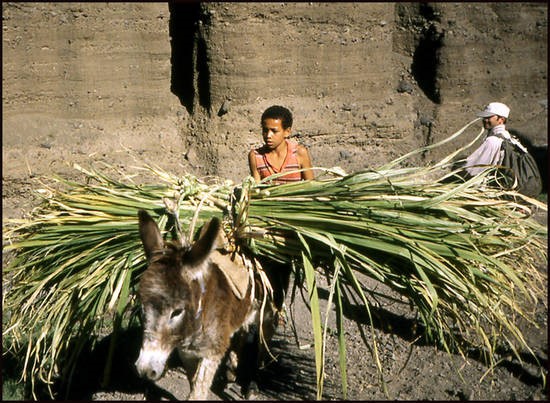

Une ribeira s’ouvre dans la falaise, à notre droite, la Ribeira Graça. Le vent est à décorner les bœufs. Yves, d’ailleurs, en perd sa casquette. Des femmes repiquent l’igname dans la terre grasse bien irriguée par un ruisseau en activité. Nous marchons sur les murets de pierres qui délimitent les cultures. Plus haut, nous pique-niquons à l’ombre, sous un bassin de retenue d’eau aménagé de grosses pierres. L’itinéraire fait jardin japonais : de l’eau glougloutante, des pierres rondes disposées en chemin, les feuilles triangulaires du manioc en guise de nénuphar, les cannes à sucre en guise de roseaux – et la falaise de basalte noir.

Pendant que les autres ronflent au soleil, repus, je pars seul explorer le haut de la gorge. Elle sinue fort loin vers l’intérieur, se rétrécissant progressivement. J’ai l’impression enfantine d’explorer une île déserte. Si forte que je retire mon maillot pour mimer les corsaires qui hantaient mon imagination, il y a longtemps. Pas un bruit, pas même un oiseau. Des bananiers, en ligne, sont élevés dans l’ombre, les pieds au bord de l’eau. De gros papillons brun ocellé volettent, de larges libellules au corps vermillon passent lentement dans un vibrion d’ailes. De l’eau tombe goutte à goutte de la falaise sur les feuilles avec un bruit mat. Je m’avance longuement sans voir le bout de la gorge. La bananeraie n’en finit pas ; chaque endroit est aménagé pour fixer la moindre parcelle de terre. Alors que je revins, je croise Cyril parti explorer à son tour, blond et osseux jeune corsaire d’histoire. Il est le seul être humain que j’aperçois depuis vingt minutes. Encore une autre impression capverdienne, celle d’être seul à quelques mètres des chemins…

Retour vers la mer. Les gamins de Corvo (corbeau) nous saluent au passage. Très rude montée par une piste en lacets jusqu’au col avant le village de Fontainhas, où la bière nous tend le goulot. Au col s’élève une étrange lame de basalte, toute droite. Alourdis de taboulé et de bananes, les touristes arrivent un à un au sommet, rouges et soufflant. Dans la montée, les cheveux de sorcière sentaient le jasmin. Devant l’arrêt bière se prélasse au soleil un chat tigré couché en rond sur la pierre. Une petite fille vient acheter deux sous d’éponge à récurer et jette un regard étonné au groupe réuni dans la courette de l’épicerie pour siroter. Sa jupe est un jean de garçon repris en volants successifs. Fontainhas est « le village le plus photographié » de l’île. Il faut dire que, perché sur son promontoire au milieu des vallées, ses façades peintes en pastel, il a le cachet des vieux villages de nos sud. En poursuivant la piste, nous rencontrons dans l’ordre cinq travailleurs, dont un seul brasse du ciment (les autres discutent), trois gavroches perchés dans les branches d’un figuier, un père blanc tenant de sa main gauche un petit garçon et de la droite une fillette (tous trois français, selon le « bonjour » qu’ils nous lancent en chœur), puis deux dames touristes en sandales et bibis. Arrêt photo au virage qui surplombe le village – un classique. Suivi d’un arrêt admiration au virage suivant : la vue sur l’océan et Ponta do Sol.

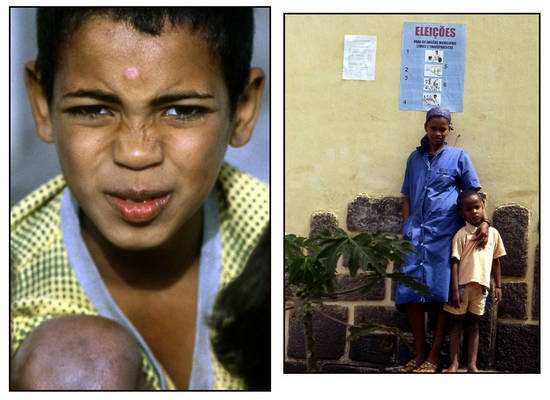

Au loin dans la brume, Ponta do Sol apparaît comme une presqu’île frangée d’écume blanche. Se dressent quand même quelques immeubles d’un modernisme agressif qui doit plaire aux locaux, mais que nous avons abandonné depuis les années soixante. Le cimetière juif, le chrétien, des dizaines de maisons en parpaings bruts, pas finies, certaines à peine commencées et abandonnées aux fondations en attendant des jours meilleurs ; d’autres sont déjà habitées parmi la zone, c’est le quartier neuf. Près du port, le vieux quartier est en ruines. La terrasse de la maison où nous allons dormir donne sur un toit voisin de tuiles percées, et sur un autre en lattes de bois à demi pourries. Les rues se coupent à angles droits, pavées de galets où roulent les cyclomoteurs et où jouent au ballon pieds nus les tous jeunes adolescents. Les façades paraissent de pâte d’amande comme dans les contes tant leurs pastels sont appétissants à l’œil. Parfois, un arbre dépasse d’un muret, signe d’un jardin secret où il doit faire bon s’isoler. L’atmosphère est coloniale, nonchalante, lourde. La lumière atlantique est humide, salée, diffuse. Elle donne envie de se soûler ou de se perdre dans les moiteurs de femme. Aucun monument dans la ville ; tout est à ras de terre, deux étages au plus. On ne vit qu’au présent.

La marche, le vent et la déprime réclament une bière glacée avant même le thé chaud et les biscuits de rigueur. Le dîner est servi « dans l’hôtel » non par Angelo mais par la mama qui parle un peu français et ses enfants, deux métis adolescents d’âges rapprochés et deux petites filles jolies. Thon sauce piment et poulet aux pois chiches composent le principal des agapes. Xavier tient ensuite à nous emmener déguster le « café de San Antao », cultivé et torréfié ici, artisanalement. Nous n’allons pas loin, juste au bistro d’en face, une maison de vieille famille commerçante, restaurée il y a quelques années par un Suisse.

Le café, préparé à la turque par l’épouse, est suave et parfumé. Le grog servi ensuite, provenant des plantations personnelles du même Suisse, est infect. Xavier a beau nous vanter la distillation « en tête de chèvre » de tradition, plutôt qu’en tête métallique plus moderne, rien n’y fait. On déguste une sorte d’alcool à brûler amer, sans aucun raffinement. Le petit garçon vient taquiner son papa, un vieux blanc maigre et barbu à lunettes, faire câlin. Sa mère est Capverdienne et colorée. Le gamin peut avoir six ans, il est brun, fin, court pieds nus comme les autres petits du coin. Devant les étrangers blancs, il revendique son papa blanc aussi, tout fier. Il en est émouvant. Il a de beaux yeux noirs brillants et un malicieux sourire.

Commentaires récents