De la musique a retenti une partie de la nuit dans la maison d’en face, le disco habituel qui remue les corps. Ici, comme en Afrique ou au Brésil, les gens sont pris physiquement par le rythme. Ce matin, l’une des jeunes serveuses de l’hôtel paraît nue sous sa robe. Je suis sûr qu’elle l’est. Ses seins menus pointent sous la toile brute et tressautent au mouvement. On dirait des cabris qui luttent pour se libérer et ces bonds fascinent. Elle a une peau de miel avec cet aspect presque translucide de la jeunesse ; pourtant elle a bien 18 ans.

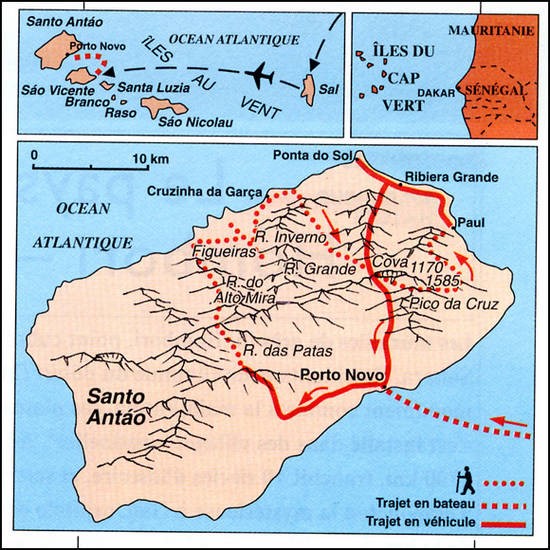

L’harmattan impose toujours son voile de poussière sur le paysage. Les avions ne décollent ni n’atterrissent plus de l’île depuis quatre jours. « On » dit que demain les vols reprendront… Ce matin, très tôt, nous avons entendu un bruit d’hélices dans le ciel.

Après un petit-déjeuner tardif de pain grillé et de chèvre élastique, vamos a la playa sur le coup de onze heures. Pas la plage de la ville comme hier, mais une autre plus sauvage – et même carrément déserte – au bout d’une piste tracée dans un paysage lunaire à plusieurs kilomètres de Mindelo. Rocs noirs, plantes rares que broutent, incongrues, trois vaches, des cabanes indigènes qui se regroupent autour de quelques palmiers. La plage est belle, l’une des rares avec du sable jaune pâle, dans un écrin de rochers noirs usés par l’eau. Flotte dans l’air une odeur d’algues et de sel. L’eau turquoise est fraîche sans l’être trop. Le soleil tape dur et exige vêtements et protection lorsque nous ne sommes pas dans l’eau.

Nous pique niquons de « pan bagna » à composer soi-même sur la plage. Xavier se contente d’ail et d’huile dans son pain : un peu fort pour moi qui rajoute des tomates. Il nous invite à rendre visite au volcan qui se dresse tout près de là. « Tout près » est d’ailleurs vite dit. Il faut arpenter les champs de lave solidifiée, se tordre les chevilles dans les scories où ne poussent que les coloquintes d’âne. Une demi-heure plus tard nous abordons les pentes du volcan, pierrier glissant où deux pas en avant sont payés d’un pas en arrière avant d’atteindre le roc solide. Au sommet s’ouvre la récompense : le cratère. Au fond, les visiteurs locaux ont tracé leur prénom à l’aide de pierres alignées. On peut lire Aldida, Deniza, Jesus, Nelson, et ainsi de suite.

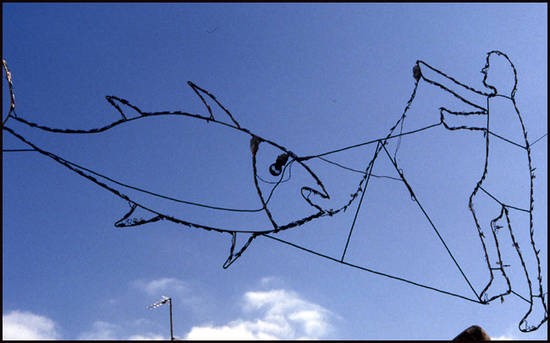

De retour à la plage, nous reprenons les aluguer (« à louer »), le nom des taxis ici, pour rentrer à Mindelo. L’apéritif est pris sur la terrasse de l’hôtel et réunit progressivement tout le monde pour une discussion impromptue. Il paraît qu’il y a déjà des danses dans la ville. Chacun choisit le poisson qu’il veut entre morue, thon et garupa, du « poisson rouge » selon Xavier, et qui se révèle dans l’assiette… un rouget !

Quelques personnes du groupe sont allées dans les bars avant de se coucher. Au Café Musique se donnait une « nuit exceptionnelle » avec chants et danses de groupes dans le vent, gays et travelos pour faire américain branché. Il y avait un « grand spectacle », des « peintures de corps », c’était le carnaval et le « cabaret sauvage » ! Encore une fois « la fête », la fiesta permanente avec ses trémoussements, ses battements, ses cadences, entre euphorie physique et hébétude sexuelle, dans un bruit immense et des rythmes effrénés. Il s’agit de « s’éclater », d’oublier tout présent et toute individualité pour fusionner dans le rythme et avec la foule, dans un dérèglement de tous les sens.

L’ATR 42 pour Sal, tiré par ses deux hélices ronflantes, décolle inexplicablement à l’heure, sept heures, instant où le soleil se lève. Plus de brume, pas de retard, vol sans histoire – il est toujours futile et vain de s’en faire à l’avance ! Nous apercevons l’astre émerger de l’horizon au décollage, d’abord pâle comme une lune dans les nuages du lointain, puis luisant comme une pièce d’or, enfin vermeil liquide, en fusion, vite insoutenable à l’œil. Sal la désertique s’étend sous les ailes, 6500 habitants.

FIN du voyage au Cap Vert.

Commentaires récents