Terre rouge, buissons ras, rocs. Le paysage est aride, pré-saharien. Les constructions aux abords de Mindelo sont en béton-cubes. Les rouleaux atlantiques viennent s’écraser joliment sur la plage, la dentelant d’écume blanche. Deux cargos échoués y rouillent depuis des années sous le regard indifférent des autochtones. Notre hôtel est sur la colline. Il porte le nom portugais nostalgique de Saudade. Les chambres sont étroites mais leur plafond est très haut. Eclairées d’un néon blafard, elles restent sombres même en plein jour. Les lits n’ont pas de couvertures, à nous de voir si nous sommes frileux.

Nous gagnons le restaurant. Nous sont servis un plat de thon grillé sauce safran, jambon et crevettes, du riz et des frites, puis un fromage-dessert dans la même assiette : du chèvre à la papaye confite. Xavier joue les préludes de sa partition de guide en nous contant l’histoire très résumée du Cap Vert, les explorations portugaises, le commerce d’esclaves, le métissage obligatoire. Nous avons de la chance, ce soir arrive une chanteuse locale très connue, dont nous trouverons plus tard les disques : Herminia. Elle pousse quelques romances nostalgiques en plein air, sur la terrasse, dans la nuit nuageuse et le vent puissant. Sa voix est moins grave que celle de Cesaria Evora, mais le ton est aussi prenant. Elle traduit l’âme d’un peuple sans racines, nomade, à l’histoire douloureuse. Ce que nous devenons tous plus ou moins, avec la modernité et la mondialisation. Il n’y a qu’ici que je m’en suis rendu compte : les branches tombées du manguier laissent des cicatrices en forme de cœur.

Avec seulement deux heures de décalage depuis Paris, le réveil est facile. Petit-déjeuner de pain et de café, de fromage de chèvre et de jus d’orange. Nous partons en ville pour un programme chargé. Il nous faut aller à la banque pour le change, à l’Alliance Française pour les cartes de l’île et les cartes postales, à la poste pour les timbres… L’Alliance Française est studieuse lorsque nous y entrons. De jeunes adultes consultent des livres dans la grande salle claire de la bibliothèque. Ils prennent des notes et discutent à mi-voix. Quelques enfants vont choisir des livres illustrés parmi les trésors soigneusement étiquetés des rayonnages qui les entourent. Sur une carte de lecture du comptoir en attente de classement, je relève les livres empruntés par un Capverdien à barbe : ‘Mythologies’ de Roland Barthes, des ouvrages sur les rapports religion et science, Jésus et l’islam, les mythologies africaines. Sur une affiche, le visiteur est incité à parrainer un enfant indigène pour accéder à la bibliothèque : le paiement d’une carte à l’année ne coûte que quelques dizaines de francs.

La poste est un bâtiment frais repeint de blanc et bleu, très moderne d’aspect. Des efforts d’architecture et de teintes sont manifestes sur les constructions publiques. Je suis frappé par les couleurs : elles sont vives mais non criardes, elles donnent une touche de gaieté et s’intègrent bien au paysage avec son franc soleil. Ciel bleu, rocs bruts, océan profond – et l’exubérance des hommes d’ici – c’est un peu de tout cela qui se reflète dans l’architecture. Des femmes déambulent dans la rue, affairées. Certaines portent sur la tête de larges bassines où s’étalent des quartiers de thon cru rouge bordeaux, juteux, odorants.

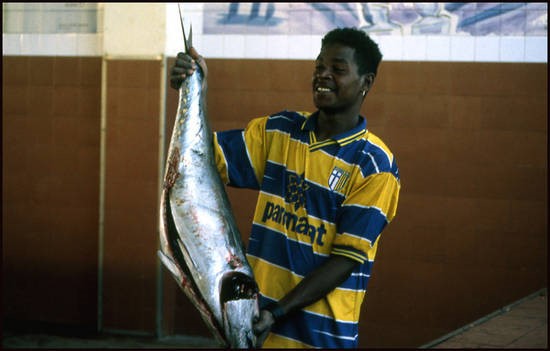

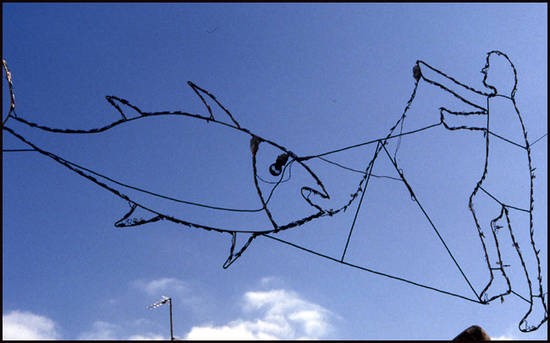

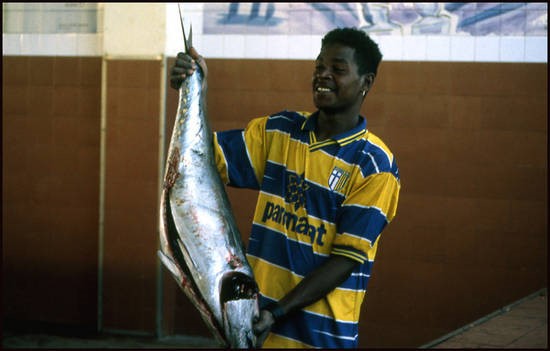

Le marché aux poissons est plus loin. C’est le thon que l’on y débite le plus. Quelques maquereaux et de courts poissons d’argent, d’un ovale parfait, gisent dans quelques bassines. Un marin me demande en riant de le prendre en photo. Il empoigne un thon entier, sous la queue et les ouïes, pour faire saillir ses biceps et offrir une vision de nourriture et de santé. Des fresques peintes sur azulejos parent les murs ; elles sont fraîches et joliment naïves.

Le déjeuner a lieu dans une rue parallèle au port. Le service est lent, la cuisine n’est préparée que lorsque nous nous installons, comme partout en Afrique. Des éphèbes métis nous servent salade de tomates, poulet frit avec riz et frites, bananes. Xavier a oublié de nous le dire, le patron est gay. Le principal garçon a peut-être 16 ans, la barbe lui pousse à peine. Il nous regarde avec intensité, sa réserve préservée d’un fin sourire. Il a paré son cou d’un lacet noir orné d’une pierre verte pointue comme un piment entourée de deux coquillages. Faut-il y voir un symbole phallique ? La théorie s’écroule dans un grand patatras lorsque nous sortons du restaurant : il est dans la rue, adossé au mur, son service achevé et une jeune fille étreint sa poitrine juvénile. Le sourire du serveur s’est fait tendre.

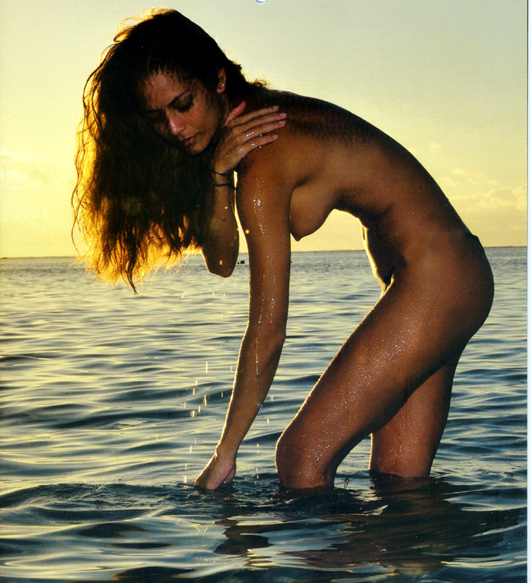

Une partie du groupe se décide pour la montagne qui culmine à 750 m entre la ville et la plage. De ce plus haut point de l’île, nous aurons une vue étendue. Nous louons un gros taxi pour nous y rendre, nous rentrerons à pieds. Antennes et paraboles sont dressées au sommet pour profiter de l’endroit pour relier ce bout de terre au vaste monde. On pourrait presque sentir passer les ondes parmi les courants d’air. Ces délicates oreilles métalliques sont gardées par des soldats en armes qui déboulent aussitôt voir qui nous sommes et ce que nous faisons là. Notre venue les distrait de leur guérite et de leurs sempiternelles histoires ou plaisanteries de salle de garde. Ils reluquent les filles, comme tout militaire qui se respecte.

Nous entreprenons de parcourir bravement nos dix kilomètres retour, le nez au vent. Nous suivons la route, magnifiquement pavée de basalte jointif sans une once de goudron. Un beau travail d’artisan. Le vent souffle toujours, cet alizé régulier qui dessèche la gorge mais fait pousser le maïs. Les champs sont orientés au vent et cultivés en terrasses. On y trouve haricots, tomates, et évidemment maïs. L’eau est rare, les plantes vivent surtout de l’air du temps, cet air chargé d’humidité qui vient du large. Au loin en contrebas s’étend l’Atlantique, la plage frangée de mousse, le sable blond et les quelques constructions cubiques en béton qui forment le village.

Xavier a prévu ce soir un dîner au « Café Musique » (en français sur l’enseigne), un restaurant orchestre branché où se retrouvent en général les Français résidents ou de passage. Il a commandé un plat unique et national : la catchupa. C’est une sorte de cassoulet au maïs et chorizo, accompagné de divers légumes cuits en pot-au-feu et de quelques rares morceaux de lard et de thon. Un vrai ragoût de marin où l’on ramasse dans le pot tout ce qui traîne pour donner du goût mais avec une teinture africaine : le maïs, les patates douces. Nous goûtons au punch local, mélange de rhum brut et de mélasse où ont macéré écorces d’oranges et de citrons. C’est sucré, aimable et fort, mais ne laisse pas un souvenir impérissable (sauf le lendemain si l’on en boit trop). La serveuse accorte qui porte les consommations se laisse suivre des yeux. Elle est rembourrée aux bons endroits plutôt que bien en chair, et accentue son effet en portant un jean très moulant et un bustier élastique marqué « Kookaï » au-dessus des seins. Tous les garçons repèrent instantanément la marque, ce qui doit être l’effet commercial recherché. Ce café mérite son appellation de « musique » par un quatuor qui interprète des airs de morna, ces chants nostalgiques et vivaces du pays. Deux guitares classiques entourent une petite guitare sèche et un grand métis au nez en trompette fait jaillir de sa poitrine le chant en se dandinant un peu. C’est assez beau bien que les paroles nous échappent pour la plupart.

Commentaires récents