Cinq ados d’une quinzaine d’années, obsédés de sexe comme ils l’étaient après 68 du fait de la société autoritaire répressive – et pires encore dans le roman de William Burroughs paru en 1971 dont est librement inspiré le film – boivent, déclament du Shakespeare, bondent, violent et tuent dans l’ivresse dionysiaque leur prof de lettres (Nathalie Richard) dans un champ de maïs. Déférés devant le procureur (Christophe Bier), ils plaident l’irresponsabilité de leur état d’ébriété, des pulsions sexuelles irrésistibles de leur âge, des invites de la femme. En bref ils n’assument pas.

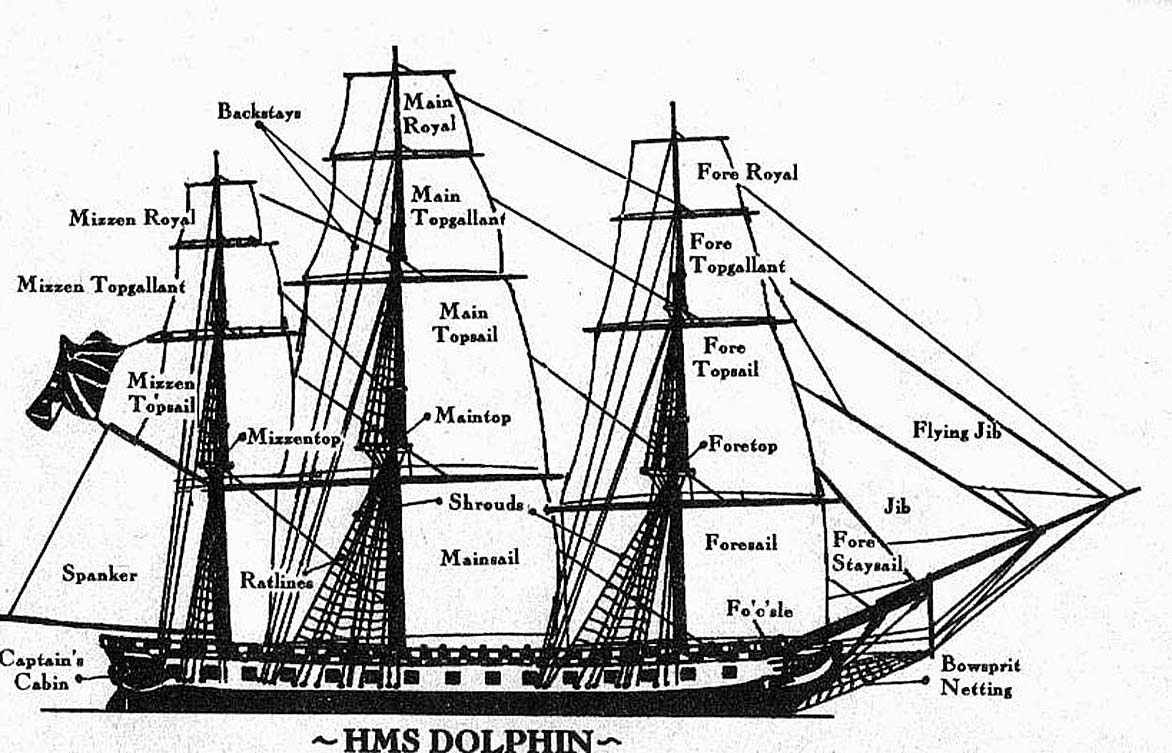

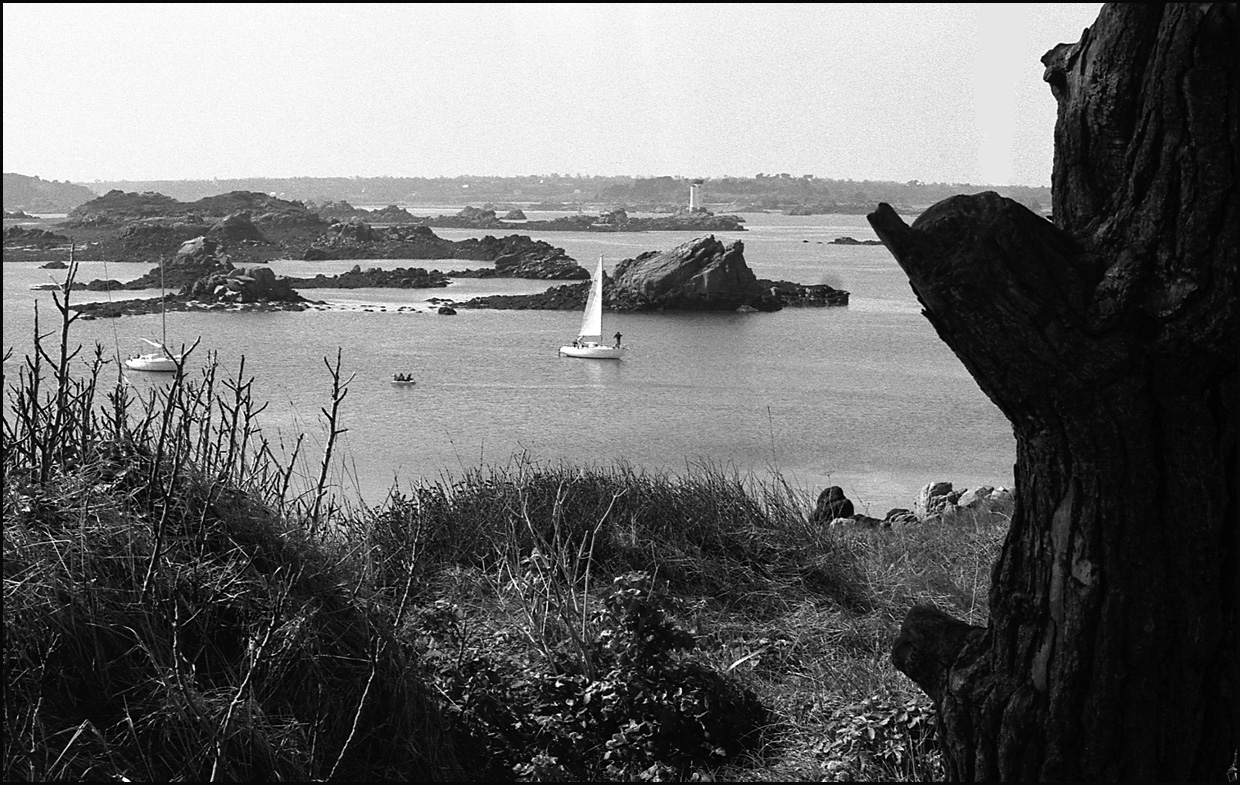

Plutôt que le centre de redressement, un capitaine (Sam Louwyck) se propose de les adoucir comme il en a adouci d’autres, en les emmenant tous faire une croisière sous ses ordres. La croisière éducative en bateau était fort à la mode dans les années post-68 pour faire retrouver aux adolescents (surtout garçons) l’accord de leur être avec la nature et avec leur nature – selon le projet philosophique de Marx. Il s’y passait d’ailleurs des choses du sexe aujourd’hui réprouvées mais qui allaient de soi dans la mentalité libertaire d’époque. Les parents l’acceptent, sauf une mère mais son fils Tanguy rejoint in extremis ses copains. Ils sont donc six sur le bateau plus le chien du capitaine. La voile est un sport dur, surtout lorsqu’il n’y a à manger que des fruits. Selon la doxa vegan, inspirée des philosophies orientales, les fruits diminuent l’agressivité et abaissent le taux de testostérone – ce pourquoi les ayatollahs écolo interdisent de manger de la viande sous divers prétextes plus ou moins contestables. Le capitaine ne ménage pas les garçons, curieusement toujours en uniforme de collège, pantalon noir à bretelles et chemise blanche cravatée.

Pour les mater, il les attache comme des chiens avec une corde au cou, surtout le meneur Romuald (Pauline Lorillard), qui est le plus dangereux de tous. Diviser pour régner est un autre talent. Son privilégié est Hubert (Diane Rouxel) à qui il montre sa bite toute tatouée d’une carte. Le garçon suit toujours les autres mais tombe peu à peu épris du capitaine ferme et barbu. Les ados ont besoin de se mesurer aux limites d’un modèle autant que d’imiter leurs pairs.

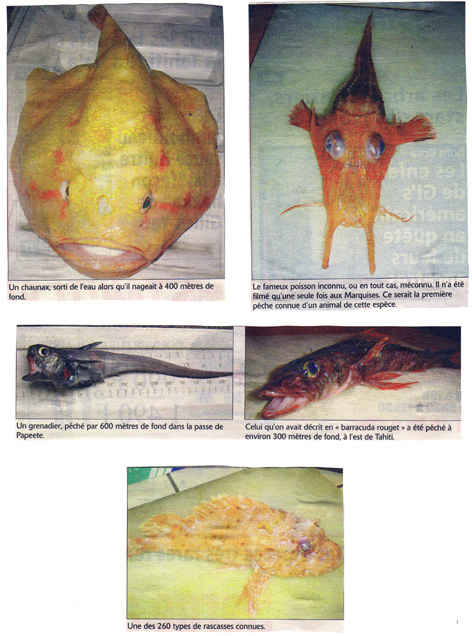

Pour refaire provision de fruits, l’équipage aborde une île étrange qui n’est pas sur les cartes. Tropicale, luxuriante, vénéneuse, l’île recèle quelques mystères. Notamment ces arbres à bites qui délivrent un vin doux crémeux au bout de ses branches, ces fruits ramboutans qui ressemblent à des couilles ou ces plantes vulvaires qui offrent un réceptacle au plaisir. Les garçons s’enivrent de vin et de sexe, avides de jouir et de se perdre. Sauf un, Hubert, qui suit le capitaine qui va à ses affaires. Il a envie de lui. Mais il découvre le docteur qui commande au capitaine (Elina Löwensohn), celui qui a eu l’idée d’exploiter les propriétés des plantes particulières de l’île pour adoucir les jeunes mâles. Le docteur est devenu femme et même le capitaine a vu pousser sur sa poitrine un sein. Hubert horrifié se recule et se perd, ne retrouvant pas les autres lorsqu’ils quittent l’île pour rejoindre le bateau.

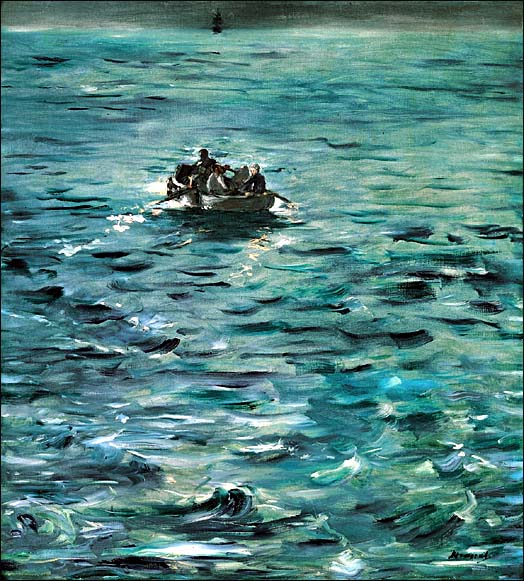

Le garçon ne sera pas abandonné, contrairement à ce dit aux autres le capitaine pour les effrayer, mais recueilli par le docteur qui le surnomme Friday (Vendredi, comme le copain de Robinson). Devant cet sacrifice qui révulse leur sens de la bande, les quatre qui restent profitent d’une tempête où ils ne sont pas attachés pour maîtriser le capitaine qui tombe à l’eau. L’équipage tente alors de regagner l’île paradisiaque où le sexe est roi (comme Tahiti dans l’imaginaire occidental).

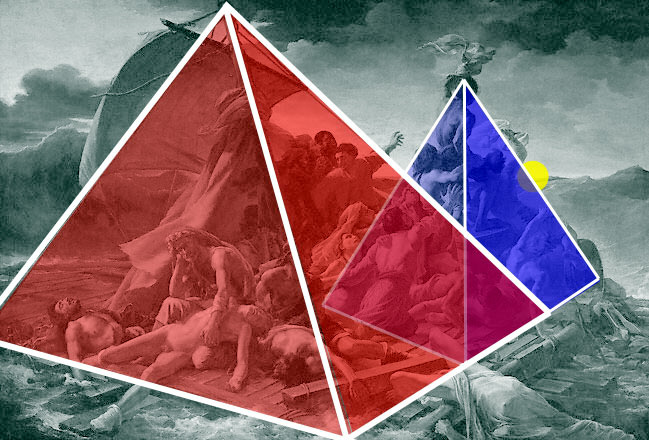

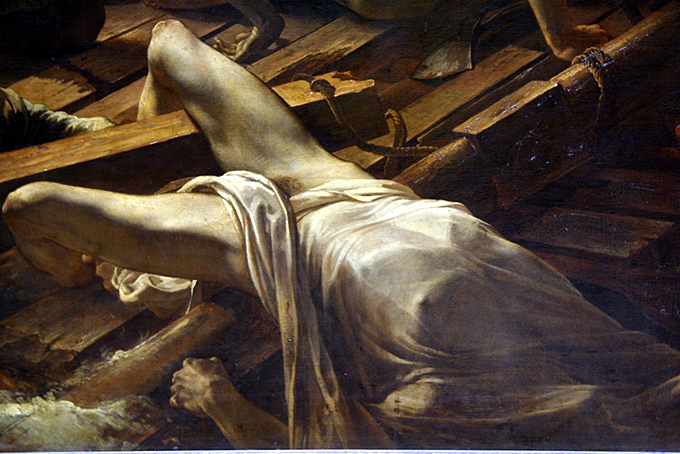

Les quatre se saoulent avec le rhum du bord après naufrage lorsqu’ils se retrouvent sur la plage, se donnant des bourrades affectives comme des gosses, puis hallucinent leurs fantasmes secrets : ils se chahutent, s’arrachent les chemises, s’embrassent, se roulent et se font l’amour convulsivement par couples sur une musique ensorcelante. Une vraie partouze. Le film est en noir et blanc expressionniste mais les hallucinations sont filmées en couleurs. De même la langue est le français mais certains propos adultes sont en anglais (sous-titrés). Le roman de William Burroughs est plus clairement homosexuel et drogué mais le réalisateur élude cet aspect pour insister sur l’indétermination adolescente tentée par les pairs mais échauffé par l’idée qu’ils se font des femmes.

D’ailleurs, le propre de l’île est de féminiser les mâles car l’île tout entière est une gigantesque huître, dont l’odeur est sexuelle et les fruits ou le lait d’arbre évocateurs du sperme. Les garçons ne tardent pas à s’en apercevoir, les seins leurs poussent et leurs attributs masculins tombent comme des fruits secs au grand désespoir de ceux qui se croient les plus virils. Mais la nature est là qui les invite et qui les aiment, androgyne de sexe, et ils ne tardent guère à accepter leur nouvelle apparence. Elle comble le besoin qu’ils ont de se donner tout en refusant l’homosexualité, et élimine le besoin qu’ils ont aussi d’en rajouter sur la virilité pour prouver à tous qu’ils sont bien des garçons. « Rien n’est bon ou mauvais en soi, dit le docteur devenue femme, tout dépend de ce qu’on en pense ». En ce sens le film est porté au féminisme, bien plus que le livre du romancier américain camé qui ne rêve que de fusions garçonnières. Seul Tanguy (Anaël Snoek), le plus blond et le plus frêle du groupe, ne se voit pousser qu’un seul sein et fuit devant cet entre-deux.

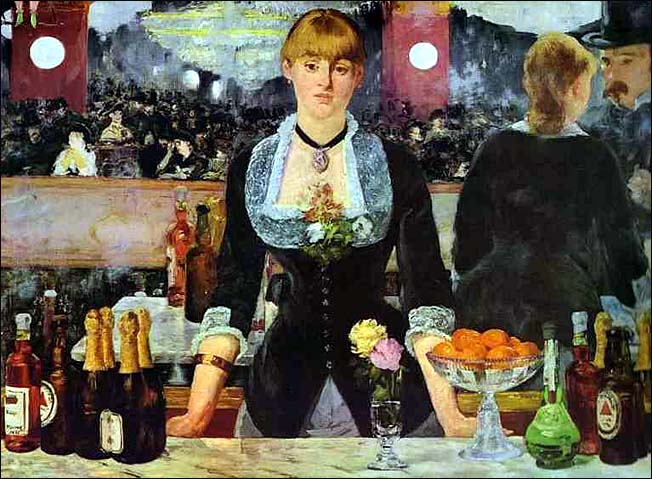

Des marins débarqués sur l’île où un feu des garçons les a attirés trouve le jeune garçon, lui découvrent la poitrine et le violent, avant d’être attirés par les quatre autres sirènes torse nu qui les baisent avec ardeur avant de les massacrer avec le pistolet du docteur Séverine. Tous sauf Tanguy embarquent pour rejoindre le bateau et ils promettent au demeuré sur l’île de revenir le chercher lorsqu’il sera devenu entièrement femme. Et les garçonfilles défilent torse nu devant les marins comme de jeunes mousses désireux de se faire croquer. « Mais écoutez un conseil, Mesdemoiselles, dit encore le docteur, ne soyez jamais vulgaires ».

Ce film onirique et érotique est bienvenu dans la production de plus en plus politiquement correcte inspirée des Etats-Unis. Il pervertit même le mythe américain en osant reprendre son auteur sulfureux post-68 vautré dans la drogue et le sexe le plus débridé de gaîté. Mais quelques éléments gênent un brin l’histoire. Faire jouer les rôles de garçons par des filles donne des scènes peu réalistes : une fille ne court pas comme un gars et cela se voit, les gars après la puberté et entre eux ont la vêture plus libre et n’hésitent pas à s’empoigner plus vivement, les visages et notamment la façon de manger n’est pas celle de garçons. Les filles n’agissent à peu près comme des gars, sans hésitation et torse nu, que lorsqu’elles sont toutes devenues femmes et sont face aux marins. Dans tout le corps du film, les actrices font plus déguisées que transgressives, sauf peut-être Tanguy, personnage plutôt réussi qui a eu un oscar. Malgré cela, il faut se laisser emporter par l’atmosphère, même si les débuts donnent envie de baffer ces sales gosses, plus cyniques au fond que pervers, prêts à tout pour assouvir leur besoin de baise, seule façon de les calmer selon Wilhelm Reich, le psy favori de ces années post-68.

Prix Louis Delluc 2018 du premier film.

Sur Arte au 15 avril 2021, en replay durant quelque temps

DVD Les garçons sauvages (The Wild Boys), Bertrand Mandico, 2017, avec Pauline Lorillard, Vimala Pons, Elina Löwensohn, Anaël Snoek, Sam Louwyck, Mathilde Warnier, import mais langues français ou anglais, 1h45, €19.86 blu-ray €25.02

William Burroughs, Les Garçons sauvages : Un livre des morts (The Wild Boys: A Book of the Dead) 1971, 10-18 1993, 248 pages, €7.90

Commentaires récents