Agatha Christie en avait imaginé une nouvelle en 1925 puis, devant le succès, élaboré une pièce de théâtre après guerre en 1953 ; Billy Wilder en fait un film en 1957. Il y aura encore une mini-série BBC en 2016 et un téléfilm policier récemment ! C’est dire combien l’intrigue intrigue, particulièrement tordue car à rebondissements.

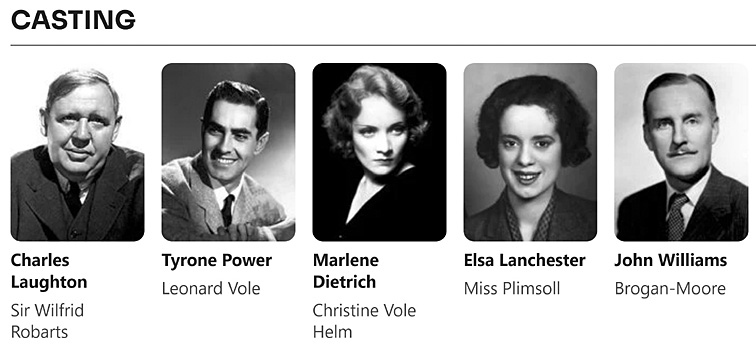

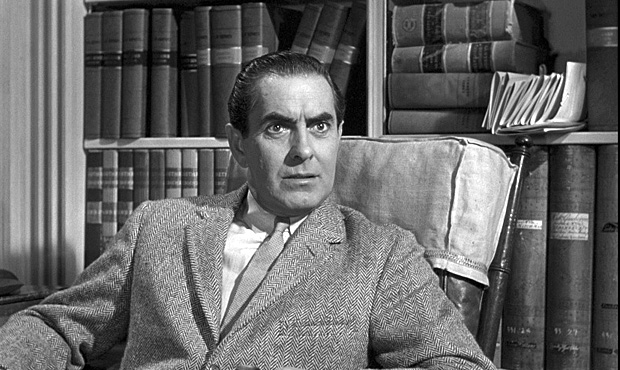

Le thème en est l’amour – absolu – face au cynisme de l’humain trop humain. Leonard Vole (Tyrone Power) est un bon à rien touche à tout qui, pris dans l’armée d’occupation britannique en 1945, sauve Christine Helm (Marlène Dietrich) de la famine dans un Berlin en ruines où elle chante dans un cabaret improvisé en sous-sol. Leonard, léger et inconsistant, lui fait plaisir en lui offrant du café instantané et des rations de lait, sucre et œufs en poudre de l’armée américaine. Tout cela parce qu’elle l’a impressionné par son caractère froid et rigide, sa voix grave et ses grands yeux. Il l’épouse pour la faire sortir d’Allemagne et l’établit avec lui en Angleterre.

Mais la vie continue et Leonard va de boulot en boulot, instable et fantasque. Il a inventé un batteur qui « sépare les blancs des jaunes » (?) et espère de l’argent pour lancer son affaire. Il fait la connaissance par hasard, en regardant les vitrines de luxe, de la veuve joyeuse Madame French (Norma Varden) qui essaie un chapeau ridicule. En croisant son regard, il lui fait signe que non de la tête ; la rombière essaie un nouveau bibi et il fait alors oui. Elle l’achète et le remercie mais, comme son bus arrive, il s’en va. Il est ainsi Leonard, instantané, à saisir ce qui passe.

Le destin va en décider autrement et ils se retrouvent par hasard dans un cinéma où le chapeau acheté empêche de voir l’écran. C’est Madame French qui va passer son ennui dans les salles obscures à regarder des films qu’elle a déjà vu plusieurs fois. Ils renouent, elle l’invite à venir prendre le thé ; il lui fait la démonstration de son batteur à main devant la cuisinière bonne à tout faire Janet McKenzie (Una O’Connor) qui le prend en grippe par conservatisme et jalousie. Elle n’aime pas ce beau-parleur qui enjôle sa maîtresse, d’autant que celle-ci tombe amoureuse du bel homme qui a au moins vingt ans de moins qu’elle.

Et Leonard se retrouve dans l’antichambre du célèbre avocat pénaliste sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) qui sort d’une crise cardiaque et que son infirmière dragon (Elsa Lanchester) rudoie pour lui faire faire la sieste, prendre ses pilules, lui imposer sa piqûre, boire son cacao… Ce qui est autant de prétextes à scènes cocasses où le coq éructe contre la poule, qui l’aime bien au fond. C’est que Leonard se trouve accusé du meurtre de Madame French survenu la veille au soir, alors qu’il venait justement de la visiter. Il jure qu’il n’a pas tué. Sir Wilfrid le soumet au teste du monocle (le soleil dans l’œil) et a plutôt tendance à le croire mais la cause est perdue. D’autant que les journaux révèlent qu’une forte somme lui est léguée par testament, ce qui fournit un mobile, même si Leonard jure (une fois de plus) qu’il n’était pas au courant. Sa femme immigrée témoigne aux policiers en sa faveur, mais elle est sa femme, donc sujette à être aveuglée par l’amour, et étrangère, donc sujette à suspicion de la part des « jurés de Londres ». Sir Wilfrid laisse donc la cause perdue à son élève, l’avocat Brogan-Moore (John Williams).

Leonard sorti, surgit alors sa femme Christine, son seul alibi. Sir Wilfrid l’interroge au bas de l’escalier où il doit prendre l’ascenseur mécanique pour ne pas se fatiguer le cœur, et ce qu’elle dit l’incite à aller au combat. Il adore au fond les causes perdues et sent que cette femme qui est prête à tout pour sauver son amour passera mal devant un jury : défendre Leonard sera alors une performance.

Il décide de ne pas la faire témoigner mais l’accusation s’empresse de la convoquer. Si les avocats de la défense Robarts et Brogan-Moore ont réussi à instiller un doute dans les esprits à propos du témoignage de l’inspecteur (chef) qui a trouvé du sang sur la veste du suspect du même groupe que celui de la victime, mais n’a pas vérifié si ledit suspect pouvait être du même groupe sanguin ; s’ils ont réussi a ridiculiser le témoignage de la vieille bonne écossaise Janet qui s’est trouvée déshéritée de la fortune de Madame French lorsqu’elle a changé son testament en faveur de Leonard, et qui devient sourde d’une oreille, alors comment aurait-elle pu reconnaître la voix qui parlait avec sa patronne juste avant le crime ? – le témoignage de Christine est un revers.

Elle ne devrait pas être autorisée à témoigner à charge puisqu’elle est sa femme or, coup de théâtre, un certificat est produit d’un premier mariage en Allemagne en 1942, ce qui annule le mariage anglais. Elle peut donc valablement répondre aux questions. Elle déclare avoir menti aux policiers sur l’heure où Leonard est rentré chez lui le soir du meurtre, elle déclare avoir vu sa veste ensanglantée à la manche et qu’il lui a déclaré avoir tué la veuve. Son excès même indispose le jury de Londres et l’assistance. Pourquoi l’accable-t-elle si elle l’aime ? N’est-elle pas reconnaissante à Leonard de l’avoir sauvée ?

Alors que tout semble plié et que l’accusation va produire son réquisitoire pour le pendre, second coup de théâtre. Une femme de la rue a contacté sir Wilfrid par téléphone pour lui dire qu’elle a des informations pour lui sur « cette traînée » de Christine. Rendez-vous au bar de la gare d’Euston dans une demi-heure, avec du fric. Il s’agit de lettres écrites par Christine à son amant Max sur papier bleu, qui détaille à loisir le piège dans lequel Leonard serait tombé. Les avocats paient et reviennent au tribunal avec ces nouvelles preuves. Christine est confondue en public et s’effondre : elle a menti, elle n’a cessé de mentir à tous, à Leonard en taisant son premier mariage, aux autorités britanniques, aux policiers, au jury. Leonard est acquitté.

Mais quelque-chose chiffonne le vétéran des causes criminelles sir Wilfrid Robarts : tout est « trop parfait », dit-il. La salle s’est vidée, Christine va être inculpée de faux témoignage et faire de la prison mais elle est heureuse : elle aime profondément Leonard et l’a sauvé de la potence. Pour cela, elle a doublement menti pour lui, en le soutenant, puis en retournant sa veste pour l’accabler, enfin en écrivant en hâte les lettres qui vont l’incriminer elle-même – car la fille des rues qui a vendu le paquet, c’est elle-même déguisée ; elle a fait du théâtre. Sir Wilfrid est abasourdi, toute morale est absente et, s’il aime gagner, il n’aime pas que le crime paie.

Mais Leonard, toujours aussi instantané que le café qu’il a initialement offert, revient dans la salle déserte avec une poule, celle qu’il a ravie récemment dans un café et avec qui il est allé consulter une agence pour un voyage cher sous les palmiers quelques jours avant le crime. Car c’est bien lui le meurtrier. Si Christine l’a sauvé, elle lui a menti sur le mariage et ne se trouve donc pas sa femme ; il reprend sa liberté d’autant qu’il a trouvé plus jeune et qu’il est désormais riche. Tout s’effondre devant Christine. Tant qu’à être condamnée, autant que ce soit pour une bonne cause : le meurtre plutôt que le faux parjure. Elle se saisit du couteau qui a tué la French, laissé comme pièce à conviction sur une table et que le monocle de l’avocat titille de son reflet comme par justice immanente, et poignarde Leonard, qui crève.

Sir Wilfrid Robarts, choqué de tant de cynisme et d’amoralité foncière, décide alors de défendre Christine malgré sa santé qui devrait lui interdire toute émotion forte. Mais avec l’approbation enthousiaste de son infirmière.

Un bon film empli d’humour très britannique, de rebondissements inattendus en poupées russes, même lorsqu’on les connaît déjà, et de personnages entiers dans leur rôle. Le film a été un succès et a reçu plusieurs Oscars et Golden Globes en 1958. Il se revoit avec plaisir.

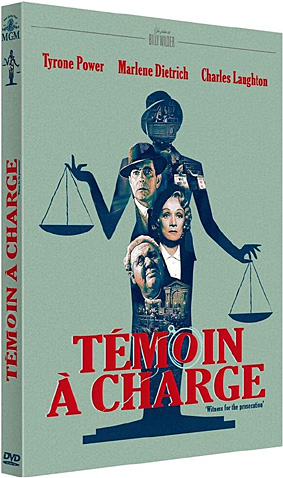

DVD Témoin à charge (Witness for the Prosecution), Billy Wilder, 1957, avec Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Laughton, Elsa Lanchester, John Williams (II), Rimini Editions 2021, 1h52, €9,98 Blu-ray €19,55

Commentaires récents