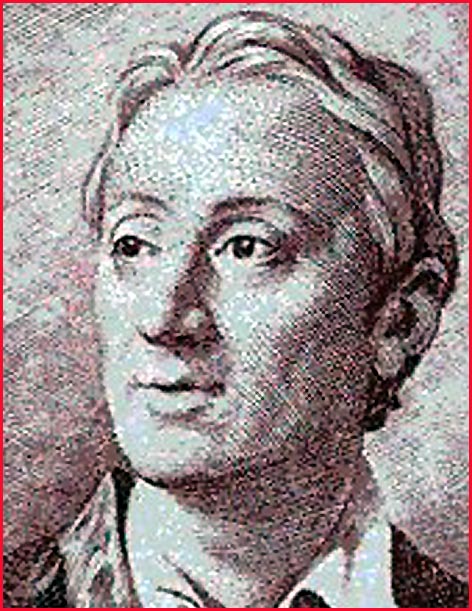

Qui se souvient de Piron, goguettier du Grand siècle ? Mort en 1773, il fut élu à l’Académie française par ses pairs en 1753 mais ne put y siéger sur ordre de Louis XV qui ne ratifia jamais sa nomination. Le fait du prince, poussé par le « lynchage médiatique » d’une punaise de sacristie en la personne de l’évêque de Mirepoix Boyer qui ne se contentait pas des délices de l’au-delà mais voulait surtout goûter à ceux d’ici-bas tout en faisant la morale au monde. Les Quarante avaient pourtant « de l’esprit comme quatre », comme le disait Piron.

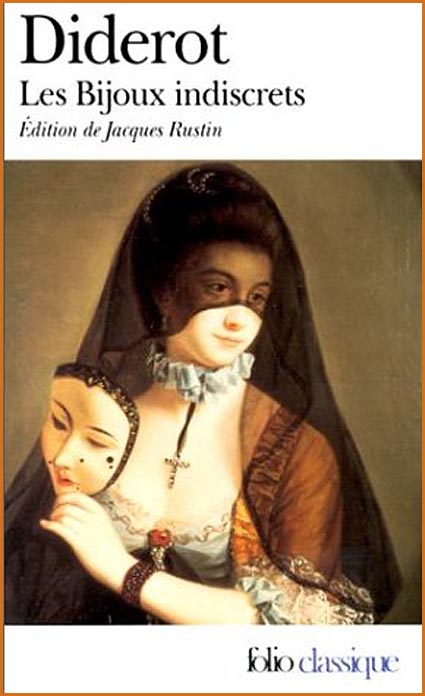

Mais son Ode à Priape de 1709 (Louis XV n’était pas encore né) eu l’heur de déplaire aux cagots et autres Tartuffe ecclésiastiques et le fils d’arrière-Grand roi, malgré ses 43 ans, ne pouvait que se ranger derrière la toute-puissante Église. Le délit était clair (depuis une minorité de curés y a sacrifié en leur église même) :

« Qu’à Priape, on élève un temple

Où jour et nuit l’on vous contemple,

Au gré des vigoureux fouteurs :

Le foutre y servira d’offrandes,

Les poils de couilles, de guirlandes,

Les vits, de sacrificateurs. »

Piron était gai ainsi qu’on disait de lui en son temps. Gai de gaieté, pas de gayardise comme on le gobe aujourd’hui – certes aussi bon qu’un autre, mais dans le bon sens. Né à Dijon d’un apothicaire, Piron fit ses lettres au collège des Jésuites et devint poète. Il rimait depuis l’âge de 10 ans des vers enjoués et folâtres, vite fertiles en bons mots. Il était l’esprit français du siècle, un métromane comme certaines sont nymphomanes. Il refusa de devenir prêtre.

La médecine étant charlatanisme (voir Molière), il fit son droit et devint avocat pour peu de temps. Mais il rimait toujours, gai et véritable « machine à saillies » comme Grimm dira de lui sans jeu de mot grivois. Monté à Paris en 1718, il trouve un emploi de copiste chez le chevalier de Belle-Isle (île bretonne bien connue) à qui il dédia une épigramme. Il fréquenta le café Procope, qui existe toujours rue de l’Ancienne Comédie à Paris (mais avec wifi). Il se fit connaître et écrivit plusieurs pièces qui furent jouées sur le théâtre de la Foire à Saint-Germain, Saint-Laurent et Saint-Ovide). Un théâtre populaire et forain installé en plein air ou à couvert. La Comédie française représenta sa comédie La métromanie, écrite en 1736, probablement le meilleur de son théâtre.

Damis est un jeune homme qui rimaille sur tout depuis qu’il sait écrire. Il parle en vers comme on se tortille et déclare sa flamme sous allusions mythologiques à toute personne du beau sexe assez jeune pour lui plaire. Il est tombé fol amoureux d’une Bretonne qui versifie aussi dans le Mercure de France, revue fondée en 1672 et qui ne disparaîtra qu’en… 1965. Ils correspondent via la publication régulière et Damis imagine. En précurseur des romantiques, il se fait du cinéma sur sa belle – qui n’existe pas. Le spectateur s’apercevra qu’il s’agit du père de Lucile qui mystifie ainsi le monde pour publier ses poèmes que son monde tourne en ridicule. Tiré d’une histoire vraie, celle du poète Paul Desforges-Maillard qui publia ses poèmes au Mercure de France en se faisant passer pour une poétesse de province, Piron en tire une satire joyeuse et pleine d’entrain, compliquée d’amours ancillaires et du procès des deux pères. Elle fut jouée vingt-trois fois à la ville et une fois à la Cour mais, comme elle attaquait Voltaire, qui s’était laissé prendre à la fausse poétesse du Mercure, elle ne fut reprise que dix ans plus tard et oubliée depuis. On ne touche pas aux idoles.

Piron était en verve et vécut d’une pension accordée par la Cour. Il se dispersa en épîtres, odes, chansons, épigrammes, poésies et contes dont Rosine, une fable féministe avant l’heure. Rosine a 15 ans et des langueurs ; ses seins lui poussent :

« Le sein naissant de la fillette

Couva bientôt certains désirs,

Sources de maints profonds soupirs,

Qui le soulevaient en cachette. »

Mais ses parents prudes et rassis, « couple aussi rigoureux que sot » gardent « l’œil ouvert sur le tendron ». Or, « un jour que sur une nacelle, la belle s’égayait sur l’eau », un vent de terre fait prendre le large à son bateau. Un corsaire passe qui la ravit et va la vendre à l’encan à un beau Turc qui la prend pour son harem. Mais il a déjà vingt-neuf femmes qu’il honore à tour de rôle.

« En avoir trente était son plan ;

Et cela grâce à l’Alcoran,

Sans nulle dispense de Rome.

Ôtez-moi la peur de Satan,

Gens indévôts, et qu’on m’assomme

Si demain je n’ai le turban ! »

Rosine n’est pas choisie et se morfond ; elle décide de s’évader, « trouve un brigantin, s’en empare / Manœuvre de son mieux, démarre. » Elle échoue près d’une île où vivent des hommes sans femmes, toutes mortes. Chouette ! Rosine n’est pas violée car « l’État était républicain / Partant tout commun, perte ou gain ». Chacun sa part et Rosine est reine. « Sa Majesté prendra la peine / De se choisir qui lui plaira ». Elle changera une fois l’an si elle est mère, quatre fois si elle ne l’est pas. Le sérail est inversé et Rosine choisit un garçon « Beau, bien fait, jeune, et caetera ». Tout va bien dans l’idylle durant trois mois. Au quatrième, le jeune homme qui va être évincé par la règle décide Rosine à s’enfuir avec lui. Les vents les poussent au lieu de sa naissance et elle hérite de ses parents morts. Tout va bien sinon que le jeune est jaloux « Des libres façons du pays » (la France!). Heureusement, l’amant meurt et Rosine est libre.

« Sans père ni mère, elle est fille ;

Sans mari, mère de famille :

Sur ces petits-maîtres altiers,

Qui sont, par un bonheur extrême,

Coqueluches de leurs quartiers. (…)

Elle peut choisir entre mille,

Et jouir jusqu’à son trépas… »

Il composa ainsi son épitaphe avant de mourir à 83 ans :

« Ci-gît Piron qui ne fut rien,

Pas même académicien. »

Le dernier (bon) mot lui revient.

Alexis Piron, Oeuvres, édition 1857, Hachette livres BNF 2012, 450 pages, €23.00

J’ai lu Piron dans les Œuvres choisies des éditions des Classiques Garnier de 1947, aujourd’hui introuvables. La culture se perd.

Commentaires récents