Au XIXe, Nietzsche et Dostoïevski défient Dieu et l’ordre moral ; en 1914 André Gide dans Les caves du Vatican met en scène l’acte gratuit en faisant pousser d’un train un vieillard par son jeune héros Lafcadio ; en 1924, les deux Américains Nathan Leopold et Richard Loeb, riches étudiants juifs et homosexuels de Chicago, veulent commettre le crime parfait en tuant Bobby Franks, 14 ans, par « supériorité intellectuelle » ; en 1928, le Britannique Patrick Hamilton en fait une pièce de théâtre : Rope ; en 1948, Alfred Hitchcock fait de cette pièce le thème de son film.

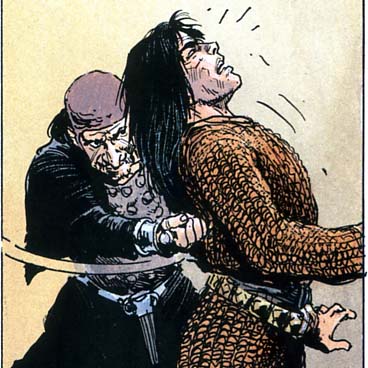

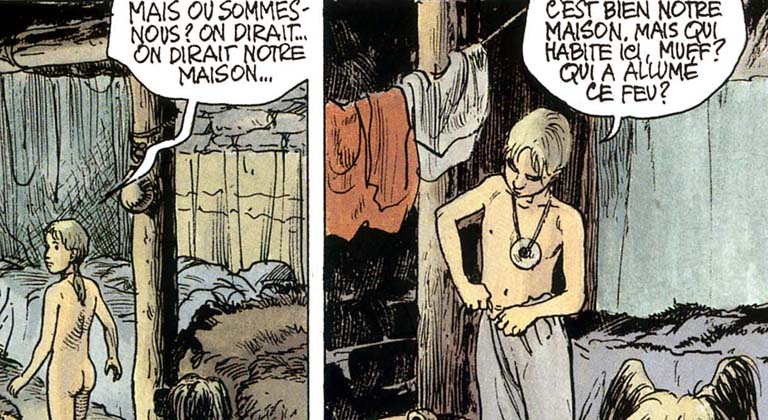

La scène, enregistrée comme au théâtre, se passe à New York dans l’appartement du riche Brandon Shaw (John Dall) qui vit avec son ami pianiste Philip Morgan (Farley Granger). Ils sont étudiants à l’Université. Dans la première séquence, ils étranglent avec une corde – sans, curieusement, qu’il résiste ni se débatte – leur ami commun David Kentley (Dick Hogan), qu’ils jugent faibles. Brandon a organisé une réception avec ceux qui connaissent David, dont son père et sa fiancée, pour festoyer sur le cadavre – caché dans un coffre dont la serrure ne ferme plus.

Il y a le cynisme, absolu. Celui de se croire meilleur et plus intelligent, habilité à se prendre pour Dieu en assouvissant tous ses instincts sans freins, se faisant à soi-même sa propre morale. Ce n’est pas ce que Nietzsche a écrit car pour lui le Surhomme fait de la générosité la plus haute vertu, mais c’est ce que les nazis – ces « canailles » – en ont fait, allant jusqu’à « éradiquer » ceux qu’ils considéraient comme appartenant à des « races » inférieures dans la grande lutte pour la vie. Cette voie reste ouverte : c’est celle de Poutine et de ceux qui l’admirent sans vergogne.

Il y a la psychopathie de celui qui ne ressent aucun affect pour sa victime, ni même pour son compagnon de lit ; celui qui domine et veut dominer, n’existant qu’en écrasant les autres de sa superbe, de sa supériorité dialectique, de ses origines nanties. Cette voie reste ouverte : c’est celle de tous les tueurs en série qui ne vivent que pour jouir d’éliminer les autres. C’est celle aussi des libertariens américains… qui nous guette.

Il y a l’homosexualité avérée (Gide, Leopold et Loeb, Hamilton, Philip et Brandon et les acteurs Farley Granger et John Dall eux-mêmes). Hitchcock aime provoquer et joue à la caméra des attitudes, des regards, des plans pour mettre en évidence les liens intimes entre les deux garçons de 19 ans. Le fond est que ceux qui sont considérés comme des parias, dans la société soumise à la morale d’église depuis mille ans et à la pruderie bourgeoise victorienne anglo-saxonne, ont une propension naturelle à promouvoir ce qui les valorise par compensation : une transgression de la décence commune. La séquence de la corde a d’ailleurs quelque chose de sexuel, David est entouré de Brandon et de Philip comme pour un « jeu du foulard » destiné à augmenter sa jouissance. Brandon invite même la fiancée de David, Janet (Joan Chandler), et celui avec qui elle a rompu parce que « moins riche », bien qu’hétéro.

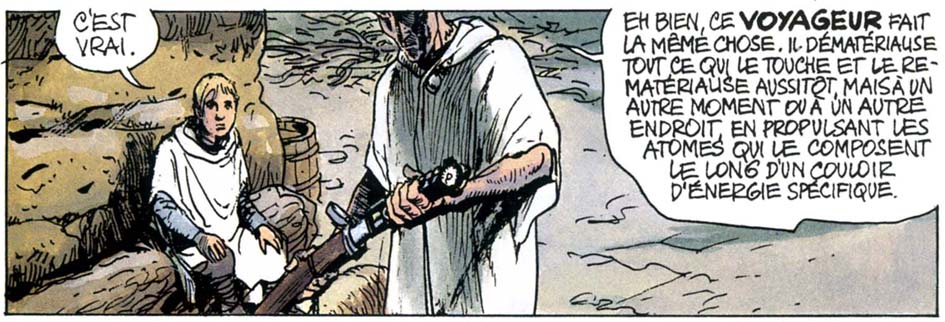

Il y a la transmission intellectuelle déviante du prof de philo Rupert Cadell (James Stewart) qui a eu les garçons au collège. Il adorait manier le paradoxe pour se faire admirer des jeunes têtes et persiste devant le père de David, asticoté par Brandon. Il s’aperçoit – mais un peu tard – qu’il a favorisé les instincts criminels. Sa faute morale, car sa fonction est d’éduquer à la vie sociale, il la reconnaît lorsqu’il découvre le cadavre dans le coffre, après avoir observé la gêne de Philip, trop sensible, et la menace informulée de Brandon, un revolver dans la poche. Les mots ne sont pas les choses… mais les mots peuvent tuer. Ce pourquoi les collabos littéraires (Robert Brasillach, Lucien Rebatet, Paul Chack, Drieu La Rochelle, Henri Béraut, Alphonse de Chateaubriant, Philippe Henriot…) ont été condamnés à la Libération en France. Le prof exprime alors ouvertement un sentiment de culpabilité, comme ce fameux « pardon » exigé désormais de tout criminel par la morale anglo-saxonne qui se mondialise. Hitchcock étrille ainsi les États-Unis et la société américaine qui savaient pour les camps de la mort nazie, mais n’a rien fait, pas même protester.

Dans ce premier film en couleurs d’Hitchcock, il a fallu raccorder huit plans pour filmer l’ensemble. L’impression linéaire du théâtre est rendue par les raccords en fondus enchaînés sur le dos des protagonistes. Le suspense est dû aux scènes limites comme lorsque la brave et serviable gouvernante Miss Wilson (Edith Evanson) débarrasse le coffre garni du cadavre pour y ranger les livres ; lorsque Brandon l’empêche in extremis de soulever le couvercle en l’invitant à ranger demain ; lorsque Philip se trouble devant la corde qui a servi à étrangler David et qui entoure les livres offerts à son père par Brandon ; lorsque la vieille amie de la mère de David (Constance Collier) au sourire figé artificiel se pique de prédire le destin astrologique de Philip en lui disant qu’il est cancer et que ses mains le rendront célèbre ; lorsque Rupert se voit donner par inadvertance un chapeau trop petit, qui est celui de David, où le spectateur peut lire les initiales D.K. Et lorsque tout est consommé, Rupert ouvre la fenêtre de l’appartement, suscitant comme une bouffée d’air dans l’atmosphère pesante du crime.

Un film qui a fait réfléchir et devrait nous inciter à poursuivre la réflexion tant les psychopathes, qu’ils soient individuels ou collectifs, libertariens égoïstes ou dictateurs tyrans aujourd’hui, semblent envahir la planète.

DVD La Corde (Rope), Alfred Hitchcock, 1948, avec John Dall, Farley Granger, James Stewart, Universal Pictures France 2001, 1h17, €21,02 Blu-ray €14,10

Commentaires récents