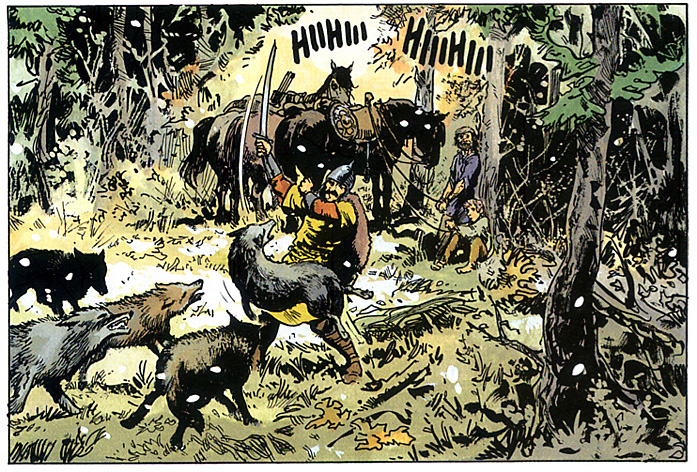

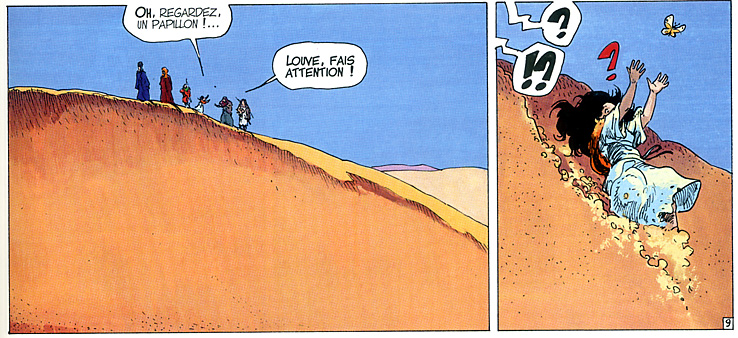

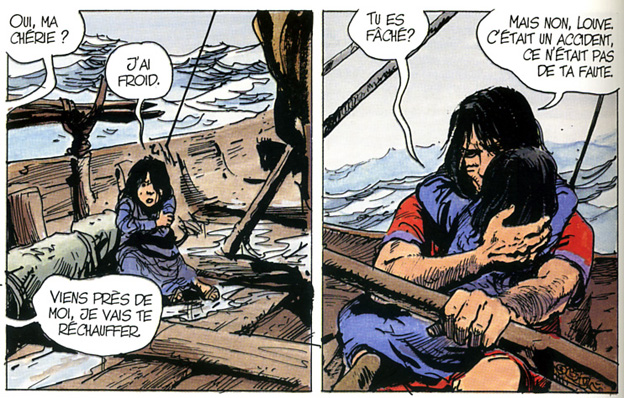

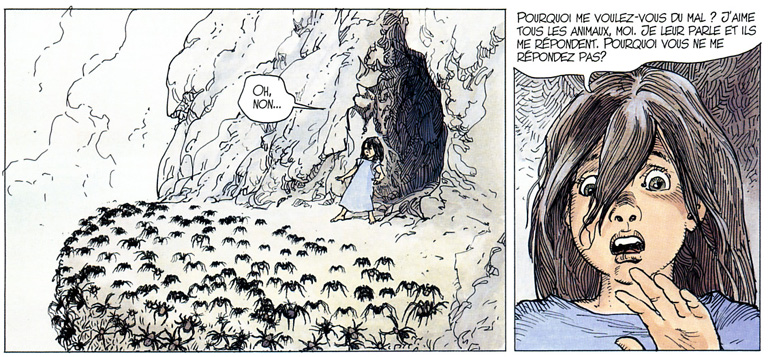

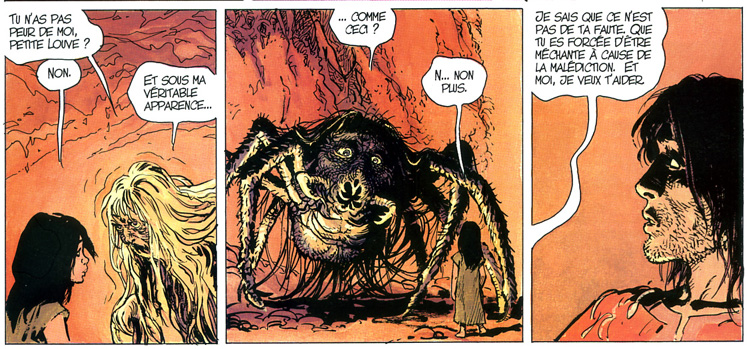

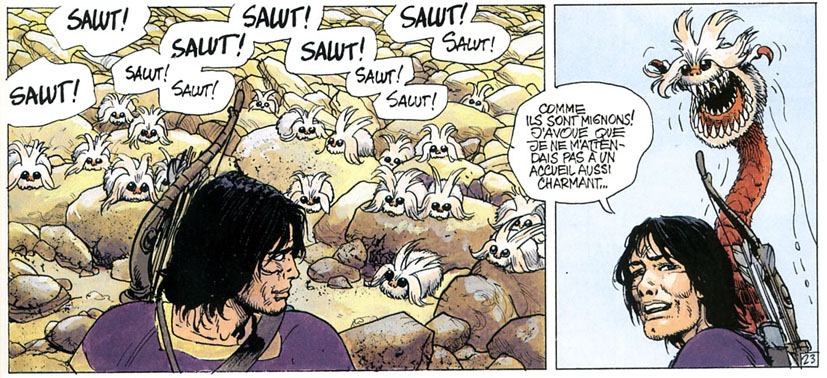

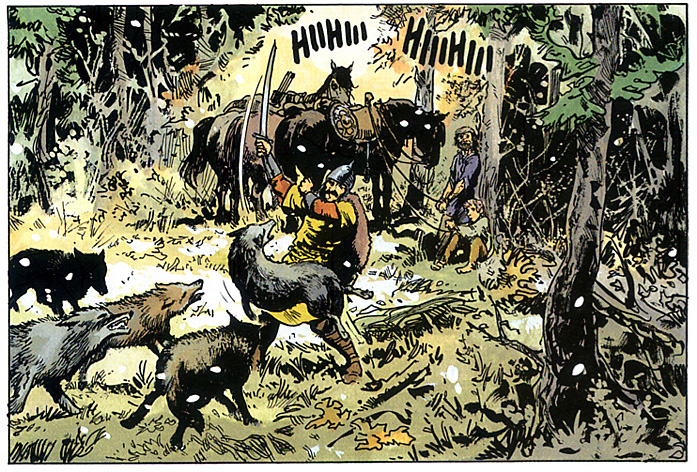

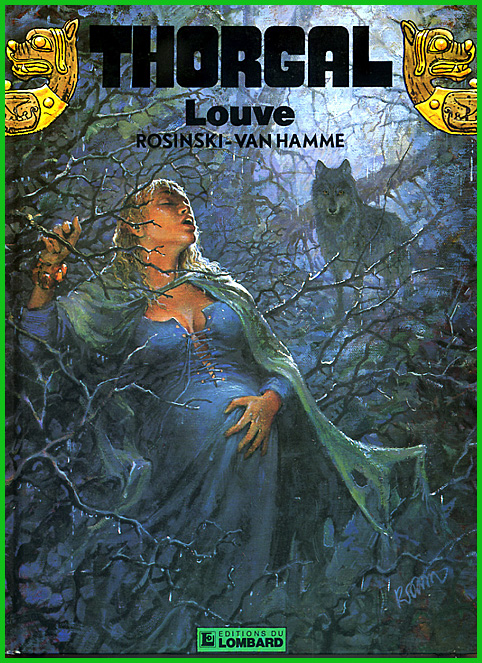

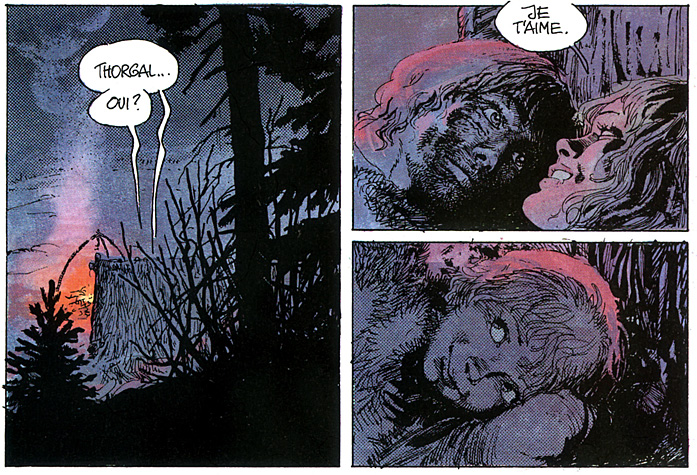

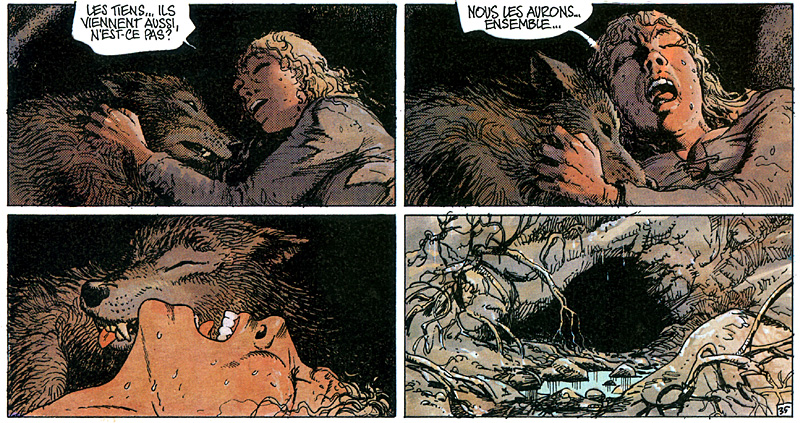

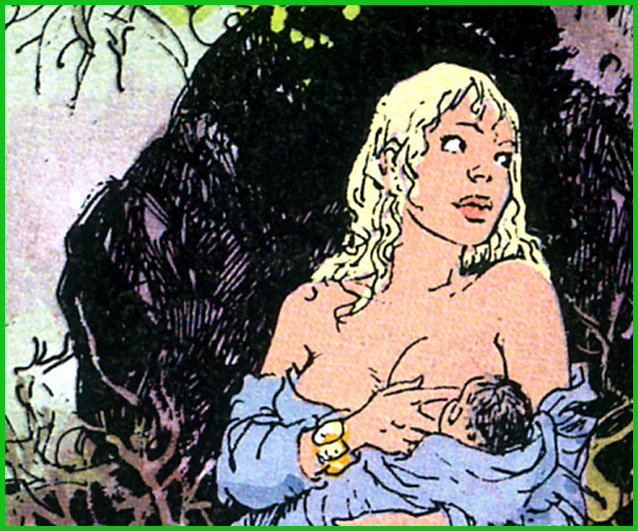

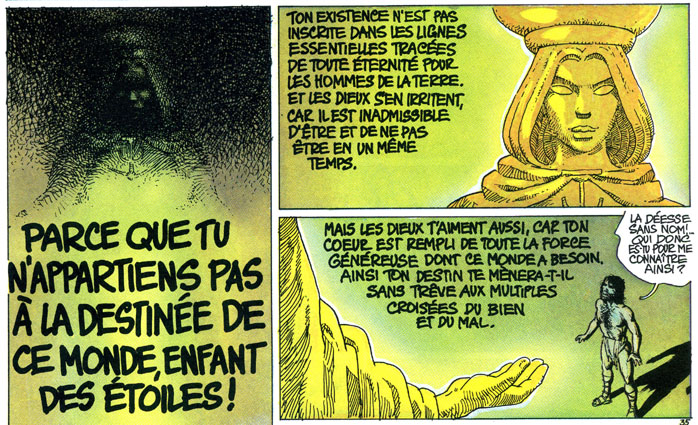

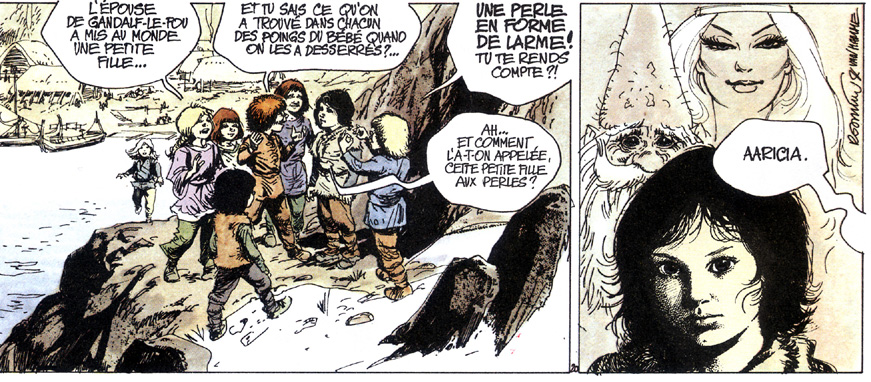

Pendant que Thorgal erre, sans mémoire, aux côté de Kriss, sa walkyrie, sa petite famille désespère. Elle vit toujours au village, où il est plus facile d’élever un bébé. Trois ans ont passé depuis que le père est parti et Louve, la petite fille, a désormais 4 ans. Elle se révèle : curieusement environnée de loups, elle n’a ni peur ni agressivité : elle les entend « discuter » ! C’est ce qu’elle dit à son frère. Elle est née en même temps que des louveteaux, jadis, dans la grotte où s’était réfugiée sa mère.

Pendant que Thorgal erre, sans mémoire, aux côté de Kriss, sa walkyrie, sa petite famille désespère. Elle vit toujours au village, où il est plus facile d’élever un bébé. Trois ans ont passé depuis que le père est parti et Louve, la petite fille, a désormais 4 ans. Elle se révèle : curieusement environnée de loups, elle n’a ni peur ni agressivité : elle les entend « discuter » ! C’est ce qu’elle dit à son frère. Elle est née en même temps que des louveteaux, jadis, dans la grotte où s’était réfugiée sa mère.

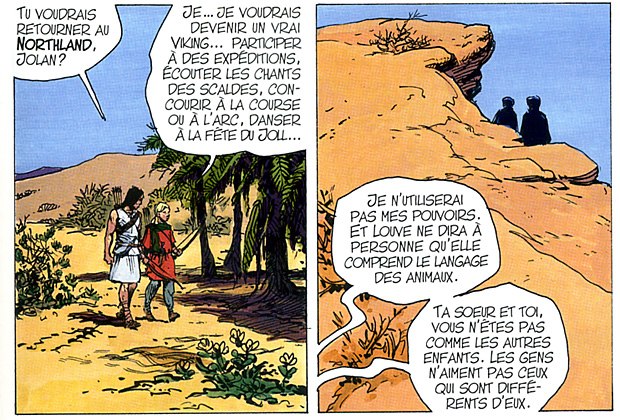

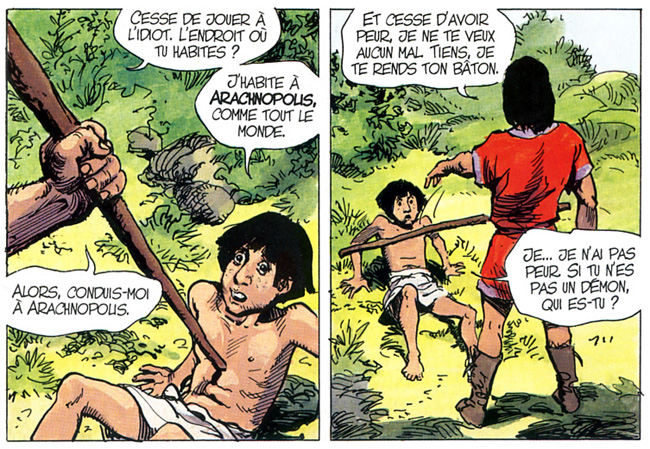

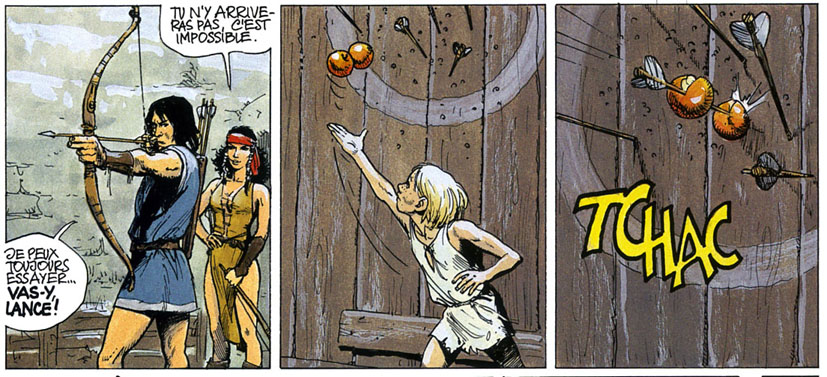

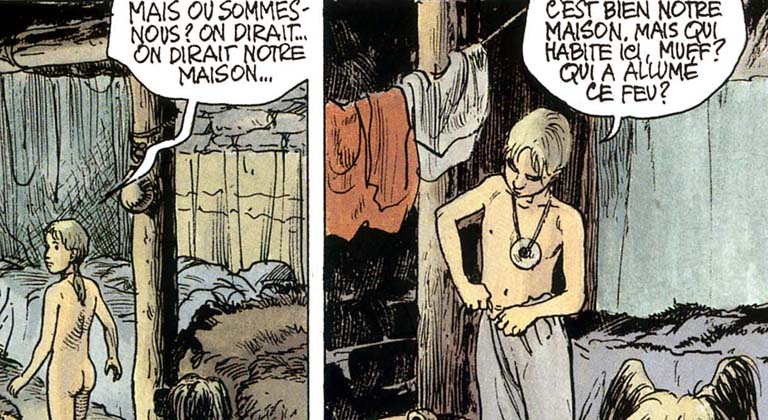

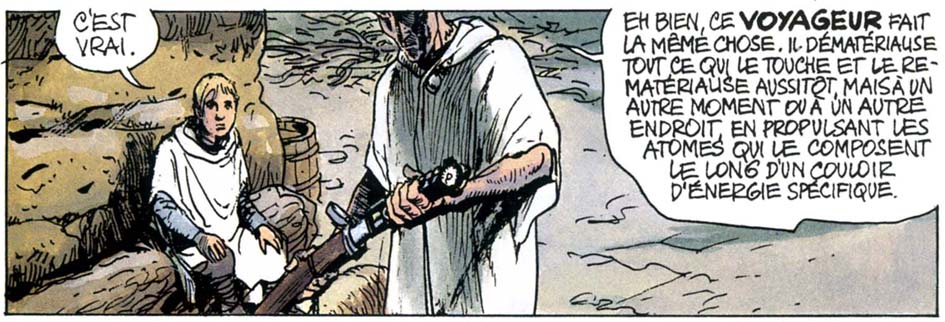

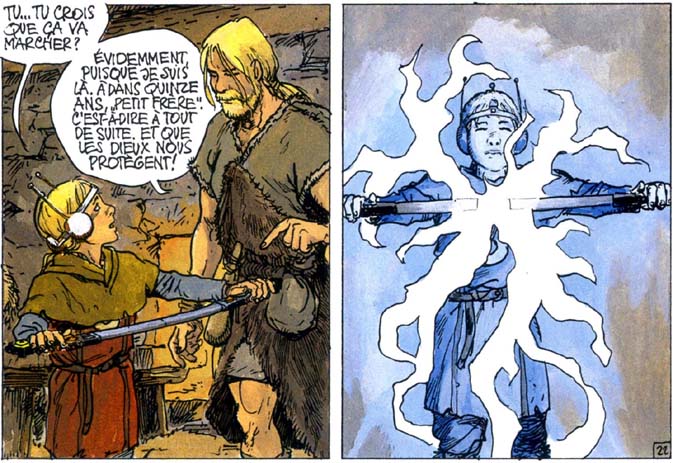

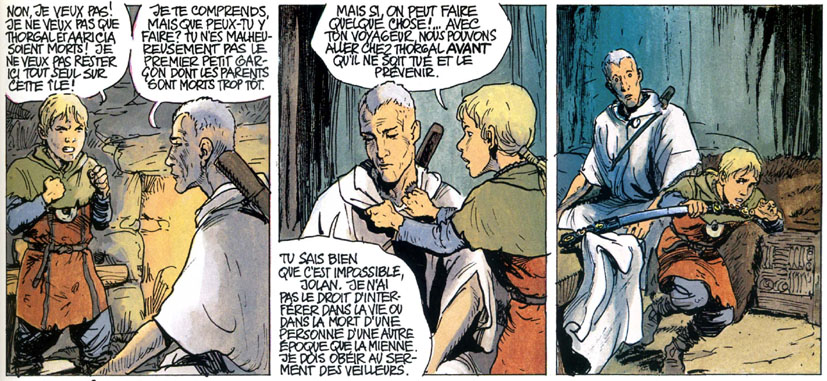

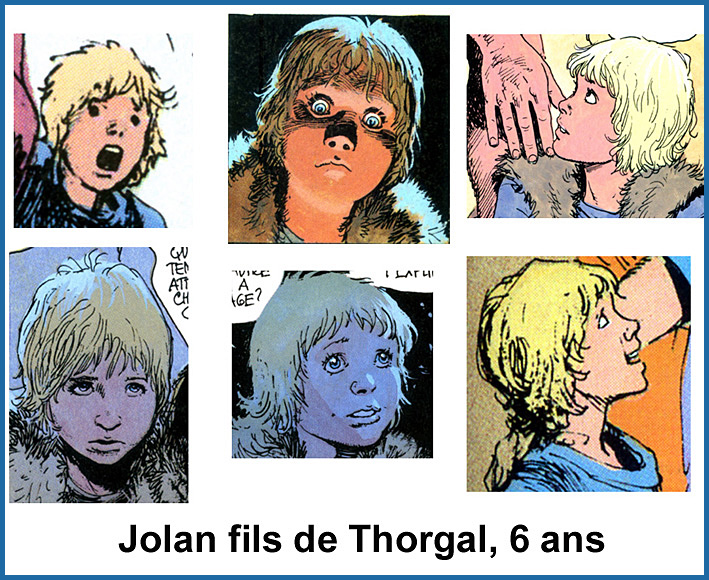

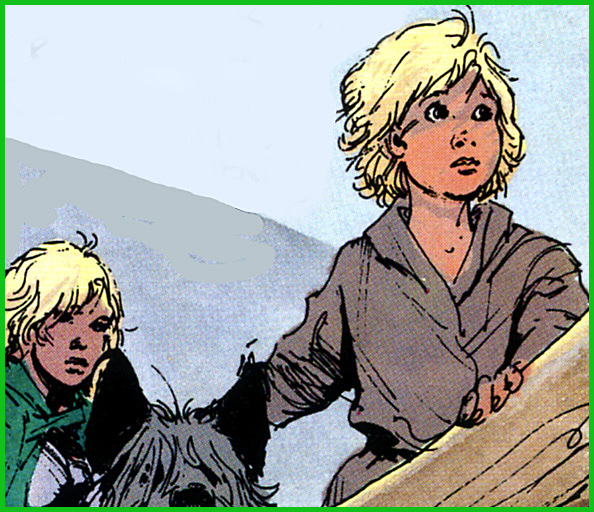

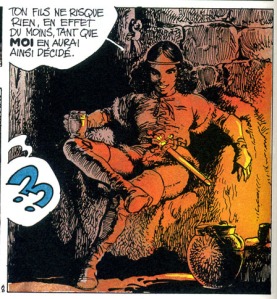

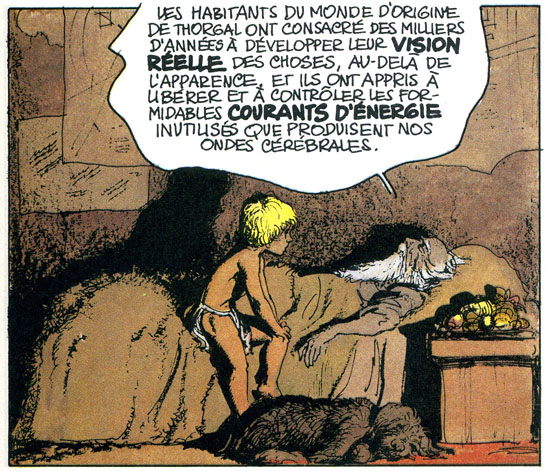

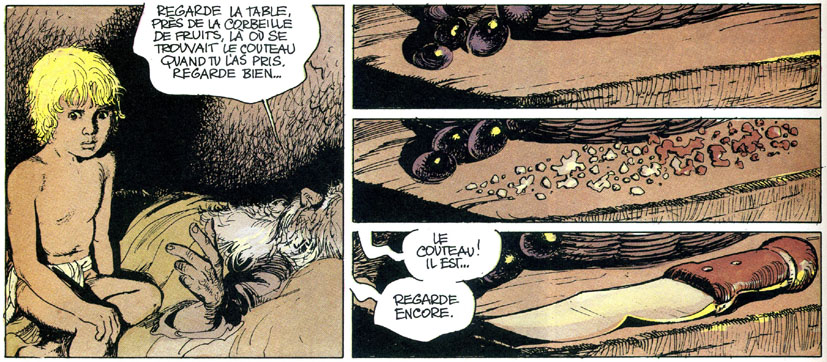

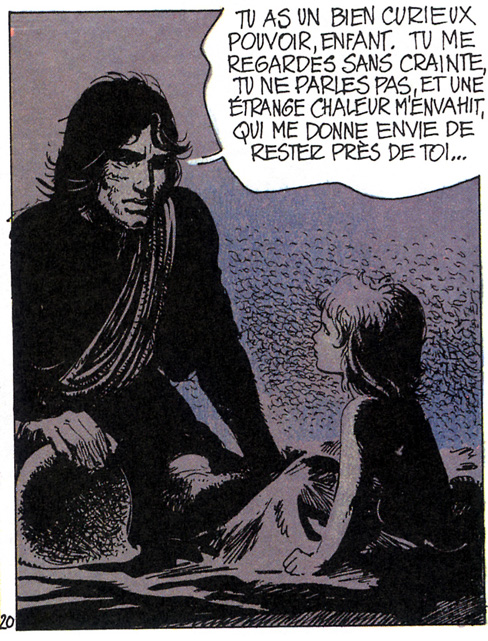

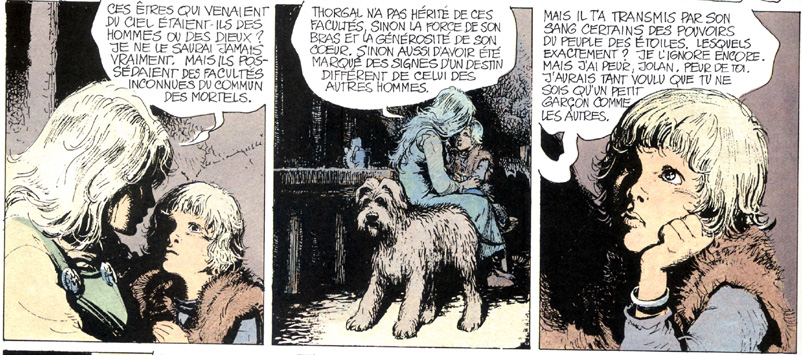

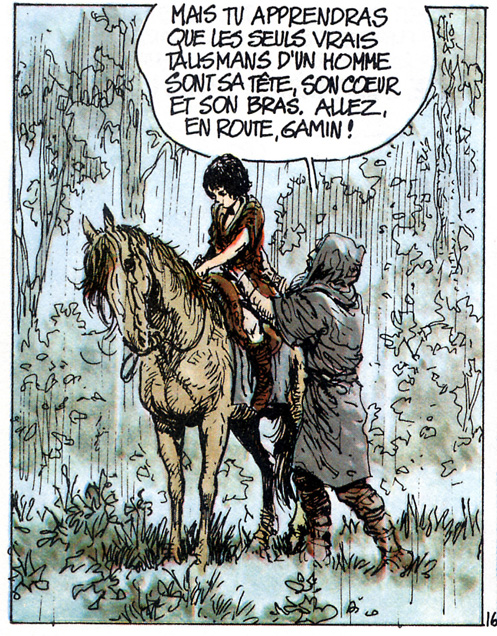

Jolan, le fils, en a 10, son visage a changé, plus allongé, préadolescent déjà. Il cultive son talent de détruire les objets, mais ne sait pas encore recombiner les atomes pour construire. Il reste petit garçon, la larme lui perle à l’œil quand il pense à son papa qui ne revient pas. Mais cet album est celui où il surgit à l’aventure. Il s’émancipe du village (où il a quelques ami(e)s) et de sa mère. Il sent qu’en se montrant digne de lui, il pourrait faire revenir son père. C’est pourquoi j’aime tant Thorgal, cette bande dessinée où la psychologie des enfants est réaliste, évoluant avec leur âge.

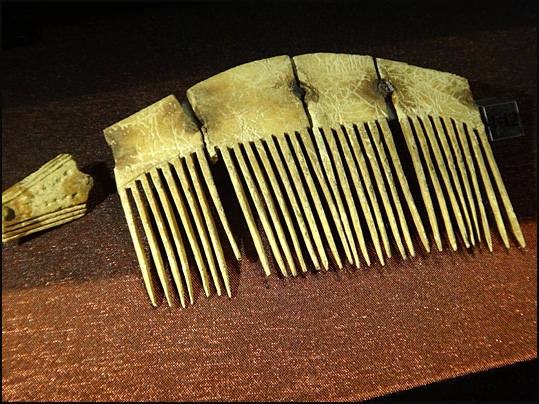

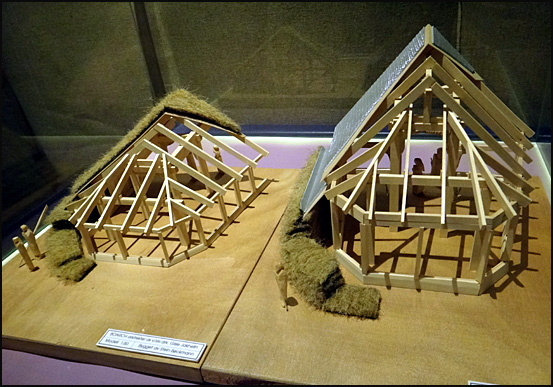

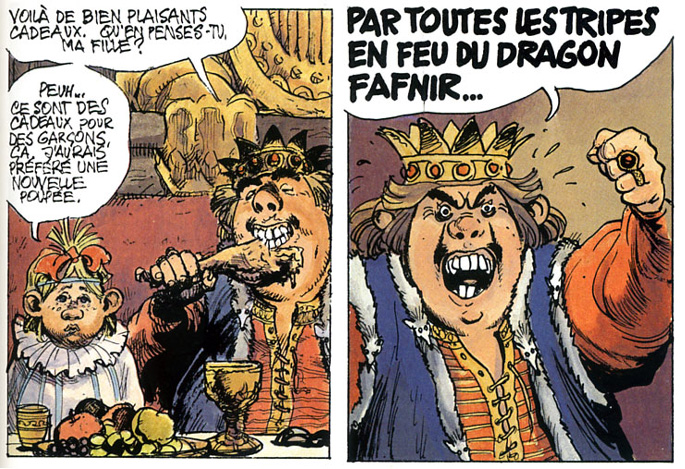

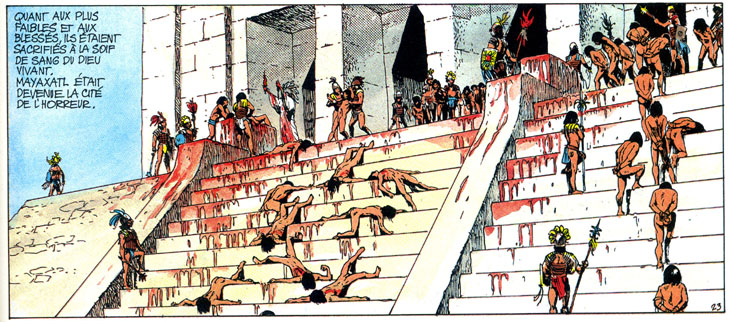

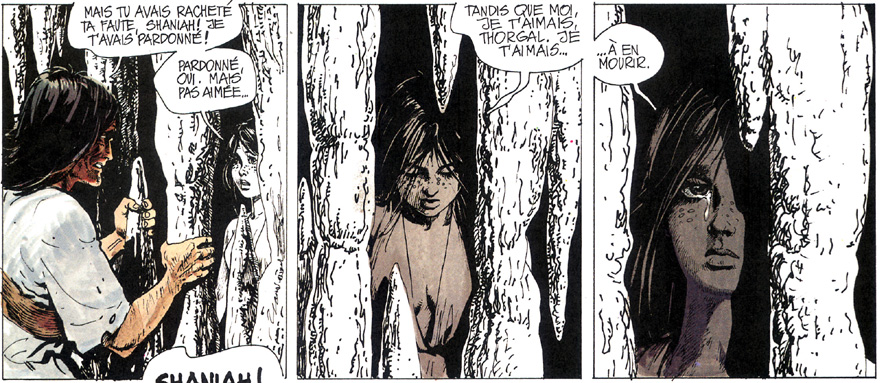

Les hommes du village, partis piller les Saxons, ne reviennent pas de leur expédition. Le mythe viking (repris par la BD) veut que ces guerriers-commerçants aient été surtout des pillards, alors qu’ils ont été avant tout des négociants. Ce sont les moines, peureux et improductifs, fonctionnaires avant la lettre réfugiés sous l’égide l’Église-providence, qui ont écrit cette légende. Eux n’avaient rien à échanger et voyaient « le diable » dans tout étranger païen. Le malheur veut que ce soient les vainqueurs qui écrivent l’histoire, pas ceux qui ont vaincu sur le terrain. Heureusement que l’histoire comme recherche scientifique vient désenfumer les croyances ! Les assauts des « lois mémorielles » n’ont pas d’autres visées que d’imposer la vérité totalitaire de quelques-uns sur tous, par la menace.

Les hommes du village, partis piller les Saxons, ne reviennent pas de leur expédition. Le mythe viking (repris par la BD) veut que ces guerriers-commerçants aient été surtout des pillards, alors qu’ils ont été avant tout des négociants. Ce sont les moines, peureux et improductifs, fonctionnaires avant la lettre réfugiés sous l’égide l’Église-providence, qui ont écrit cette légende. Eux n’avaient rien à échanger et voyaient « le diable » dans tout étranger païen. Le malheur veut que ce soient les vainqueurs qui écrivent l’histoire, pas ceux qui ont vaincu sur le terrain. Heureusement que l’histoire comme recherche scientifique vient désenfumer les croyances ! Les assauts des « lois mémorielles » n’ont pas d’autres visées que d’imposer la vérité totalitaire de quelques-uns sur tous, par la menace.

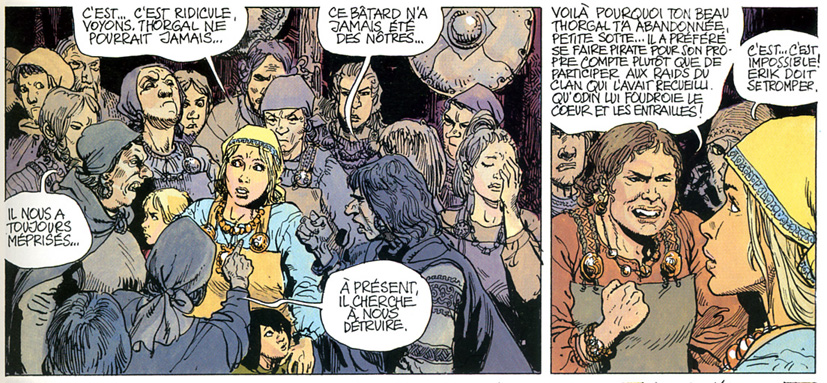

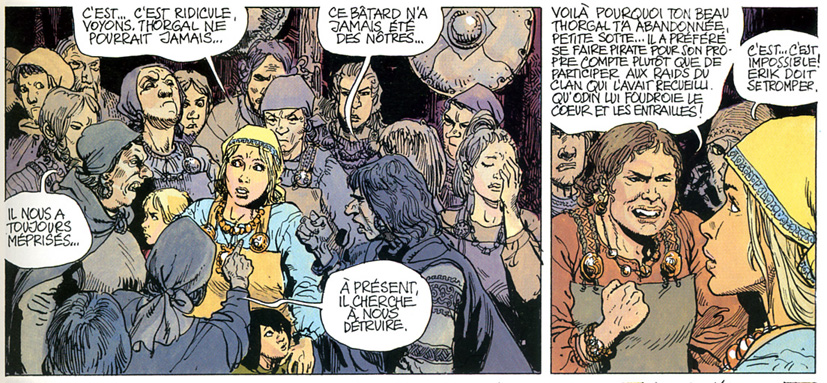

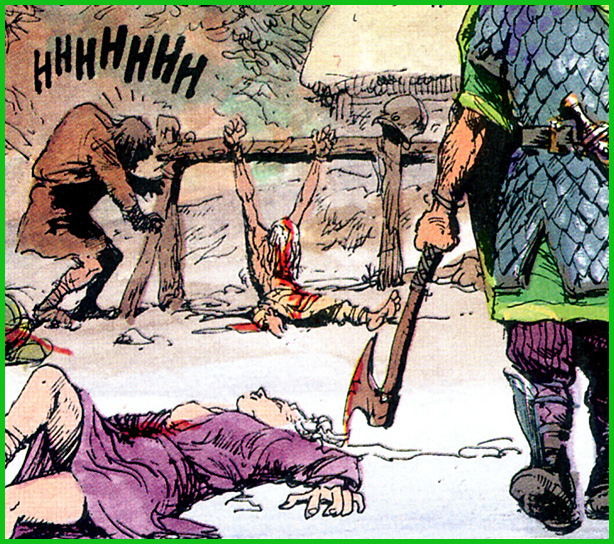

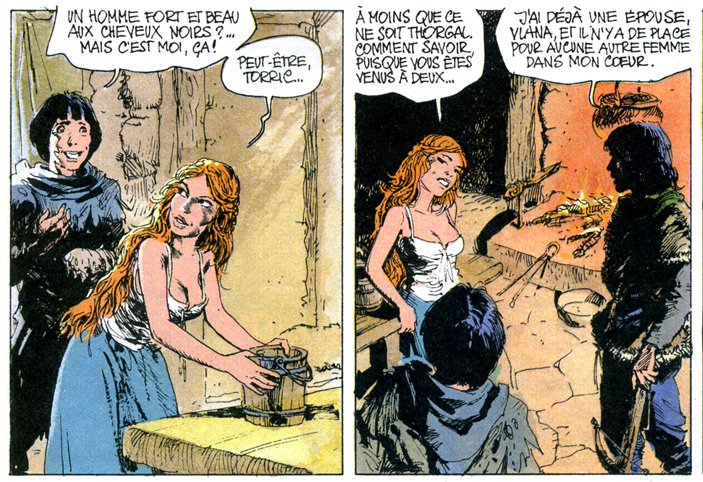

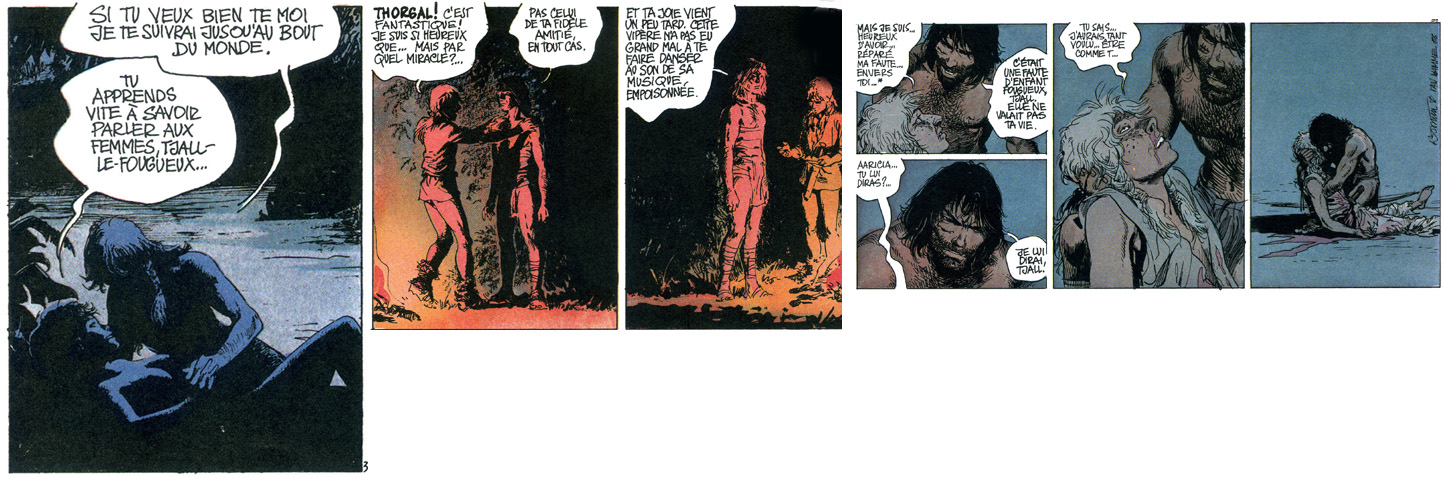

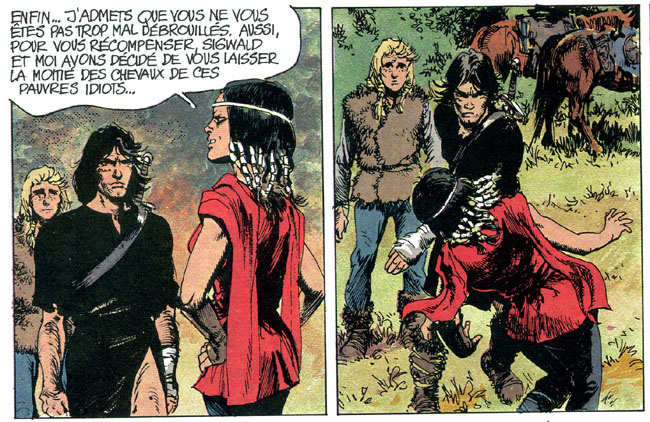

Au village, pourtant, un jeune homme revient, blessé, épuisé. Il manque de se faire bouffer par les loups et c’est Louve, parce qu’elle entend les bêtes « discuter » entre elles, qui le sauve au matin. Les bonnes femmes du village sont soupçonneuses, haineuses, prêtes à trouver n’importe quel bouc émissaire à leur colère d’avoir perdu leurs hommes. Le jeune homme s’appelle Erik et décrit un grand guerrier brun appelé Shaïgan, à la barre d’un bateau plus grand que les autres et peint en rouge, du sang de ses ennemis. Il est excité au combat par son égérie guerrière Kriss de Valnor, sans pitié pour les faibles. Ceux qui ne se rendent pas sont égorgés ; ceux qui se rendent ne méritent plus le nom d’homme, rendus esclaves et vendus à un marchand byzantin.

Au village, pourtant, un jeune homme revient, blessé, épuisé. Il manque de se faire bouffer par les loups et c’est Louve, parce qu’elle entend les bêtes « discuter » entre elles, qui le sauve au matin. Les bonnes femmes du village sont soupçonneuses, haineuses, prêtes à trouver n’importe quel bouc émissaire à leur colère d’avoir perdu leurs hommes. Le jeune homme s’appelle Erik et décrit un grand guerrier brun appelé Shaïgan, à la barre d’un bateau plus grand que les autres et peint en rouge, du sang de ses ennemis. Il est excité au combat par son égérie guerrière Kriss de Valnor, sans pitié pour les faibles. Ceux qui ne se rendent pas sont égorgés ; ceux qui se rendent ne méritent plus le nom d’homme, rendus esclaves et vendus à un marchand byzantin.

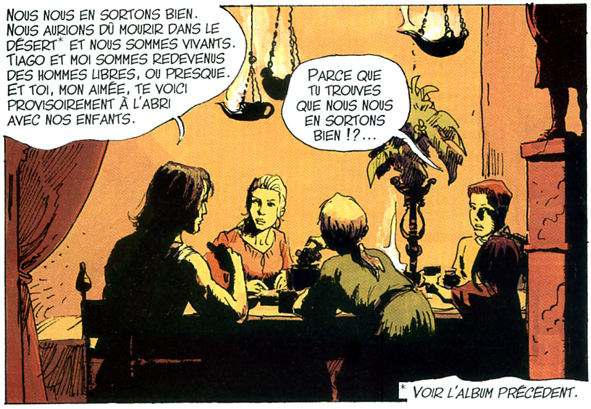

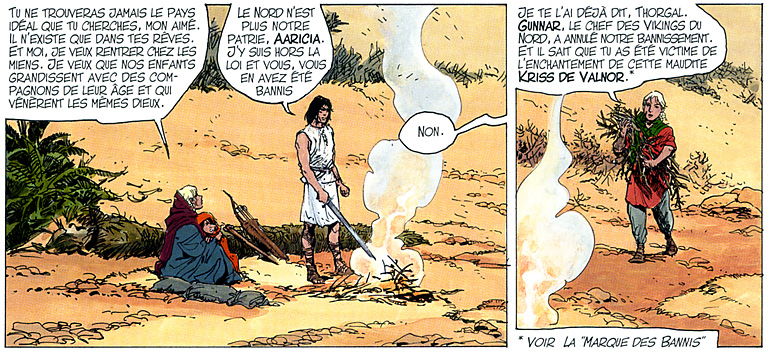

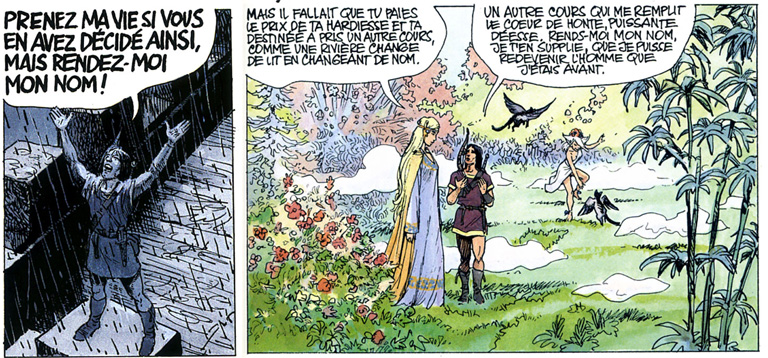

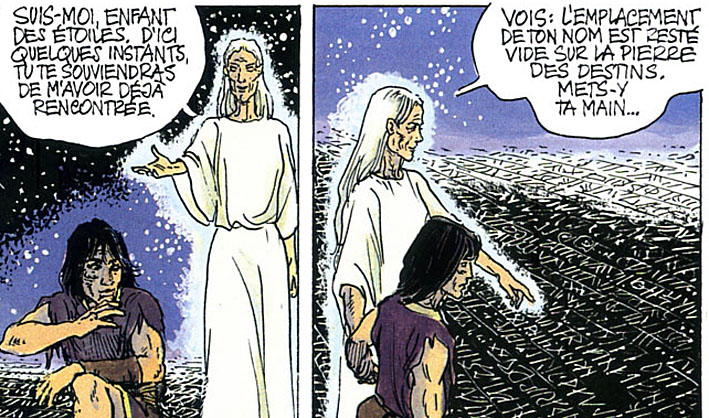

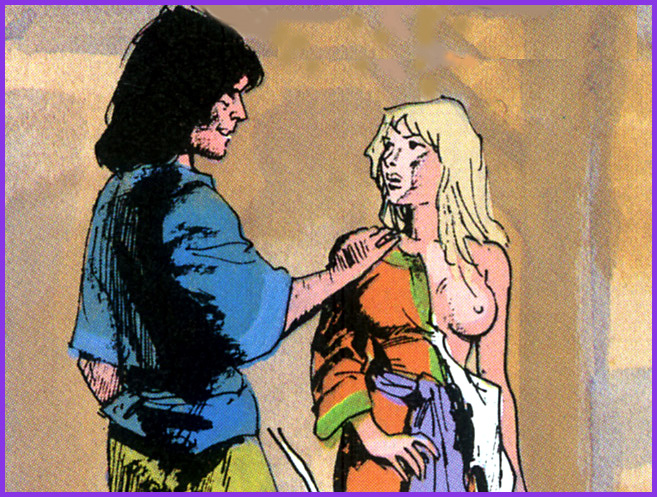

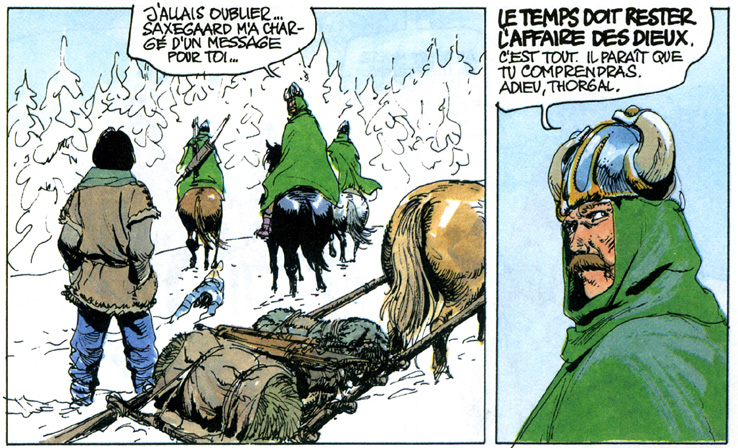

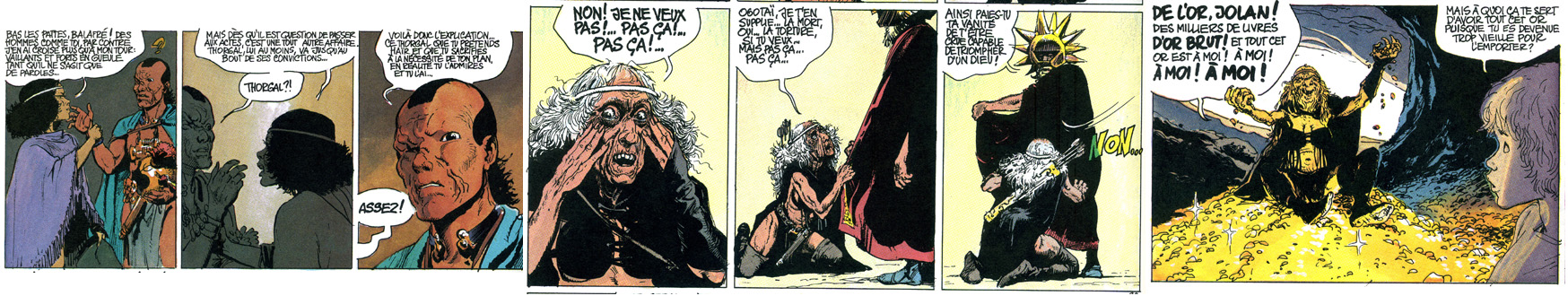

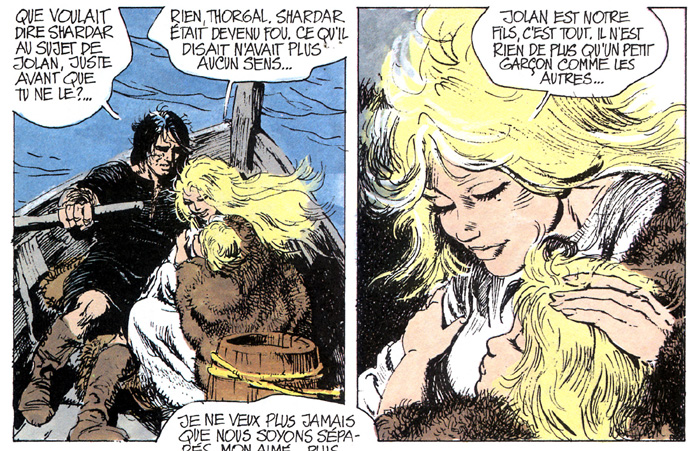

Ce Shaïgan ne serait-il par Thorgal, par hasard ? Celui qui a été adopté par le village mais n’a jamais vraiment été accepté par ces xénophobes de terroir ? Jolan, naïf, avoue reconnaître Kriss de Valnor – que n’a-t-il pas dit là ! Aussitôt les mégères réclament le prix du sang, le wergeld. Mais comme les Vikings sont reconnus (malgré les écrivaillons moines) comme révérant le droit, c’est le parlement du village, le Thing, qui délibère et juge. Ni Aaricia ni les enfants ne sont condamnés à mort, mais exclus. La marque des bannis sera apposée au fer rouge sur la joue d’Aaricia, l’empêchant ainsi de se refaire une vie ailleurs dans le monde viking. Jolan en vient à détester son père, « parti pour aller vivre avec une autre femme » comme plusieurs hommes du village l’ont fait, qui a changé de nom et n’aime plus ses enfants…

Ce Shaïgan ne serait-il par Thorgal, par hasard ? Celui qui a été adopté par le village mais n’a jamais vraiment été accepté par ces xénophobes de terroir ? Jolan, naïf, avoue reconnaître Kriss de Valnor – que n’a-t-il pas dit là ! Aussitôt les mégères réclament le prix du sang, le wergeld. Mais comme les Vikings sont reconnus (malgré les écrivaillons moines) comme révérant le droit, c’est le parlement du village, le Thing, qui délibère et juge. Ni Aaricia ni les enfants ne sont condamnés à mort, mais exclus. La marque des bannis sera apposée au fer rouge sur la joue d’Aaricia, l’empêchant ainsi de se refaire une vie ailleurs dans le monde viking. Jolan en vient à détester son père, « parti pour aller vivre avec une autre femme » comme plusieurs hommes du village l’ont fait, qui a changé de nom et n’aime plus ses enfants…

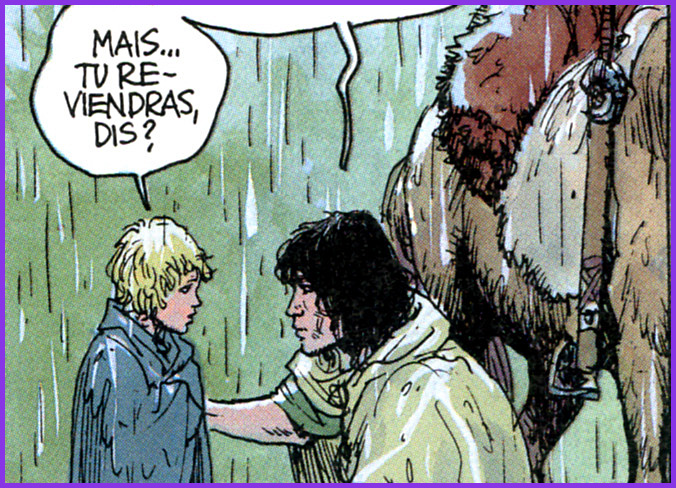

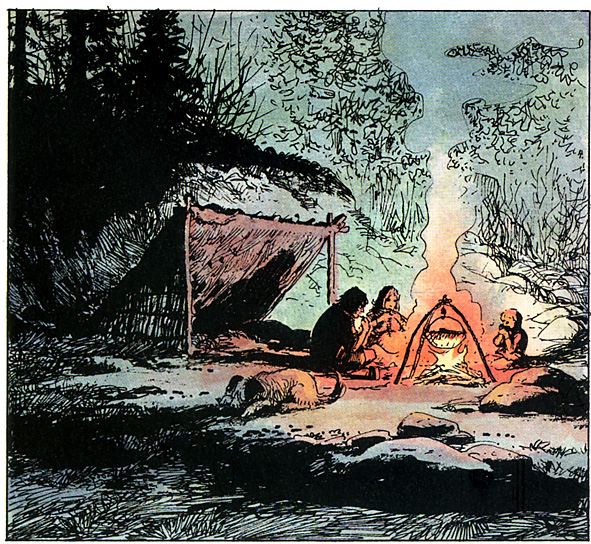

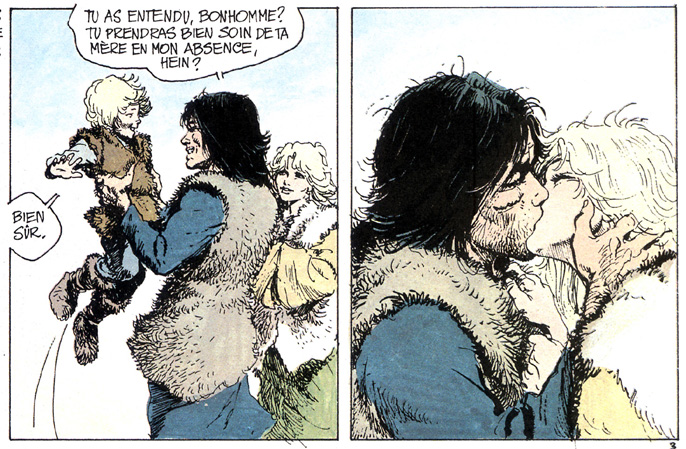

La famille doit fuir, ses biens sont confisqués et distribués aux femmes qui n’ont pas revu leur mari ; l’ordre règne par la délation et le profit, comme plus tard sous Pétain. Seule une femme les aide, l’amie d’Aaricia, Solveig. Elle leur donne un cheval et des provisions. Mais la loi des bannis est celle du chacun pour soi : belle leçon aux adolescents qui lisent la BD.

La famille doit fuir, ses biens sont confisqués et distribués aux femmes qui n’ont pas revu leur mari ; l’ordre règne par la délation et le profit, comme plus tard sous Pétain. Seule une femme les aide, l’amie d’Aaricia, Solveig. Elle leur donne un cheval et des provisions. Mais la loi des bannis est celle du chacun pour soi : belle leçon aux adolescents qui lisent la BD.

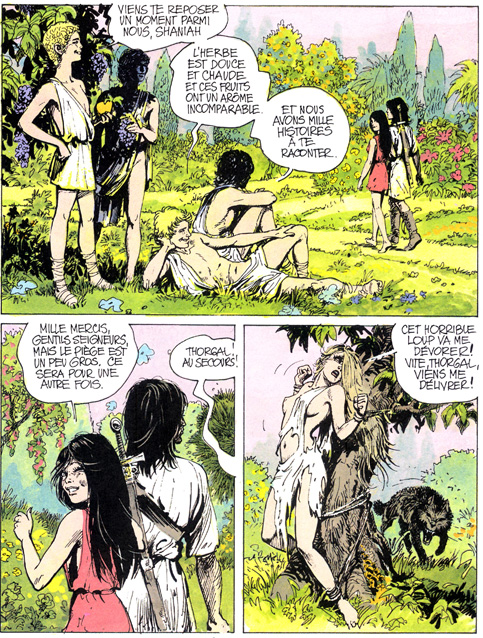

Être trop bon n’est jamais sûr quand on n’assure pas ses arrières. Des voisins pillent ans vergogne ceux qui sont accusés sans preuves ; des esclaves sauvés volent sans vergogne leurs bienfaiteurs. Mais Jolan a appris avec Thorgal qu’on est quand même plus fort à plusieurs que tout seul. Les loups en bande donnent l’exemple en protégeant la petite famille…

Être trop bon n’est jamais sûr quand on n’assure pas ses arrières. Des voisins pillent ans vergogne ceux qui sont accusés sans preuves ; des esclaves sauvés volent sans vergogne leurs bienfaiteurs. Mais Jolan a appris avec Thorgal qu’on est quand même plus fort à plusieurs que tout seul. Les loups en bande donnent l’exemple en protégeant la petite famille…

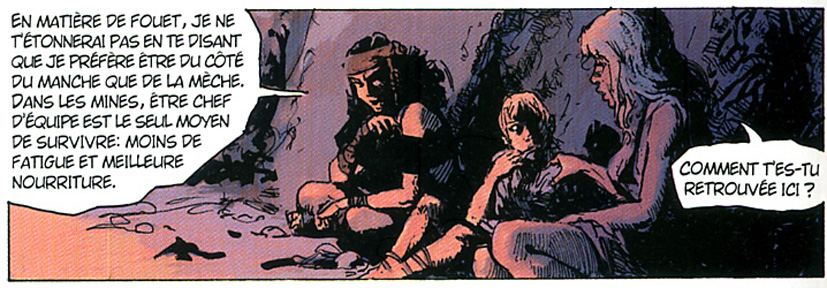

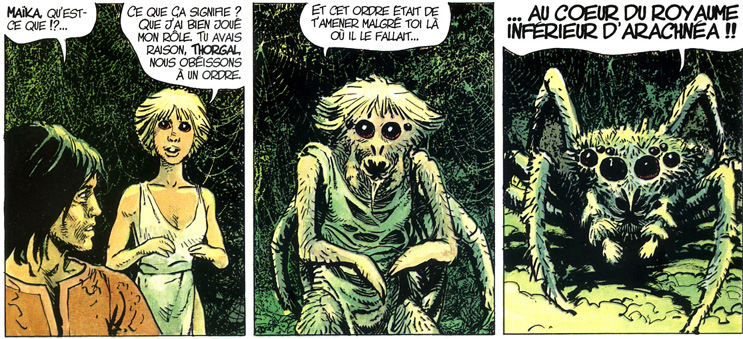

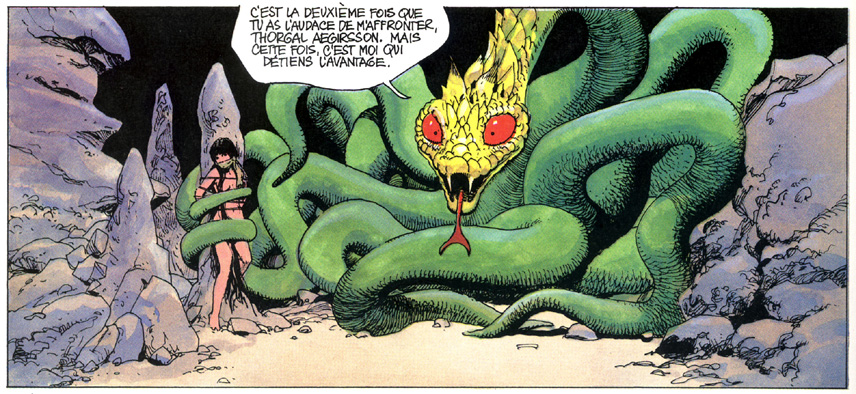

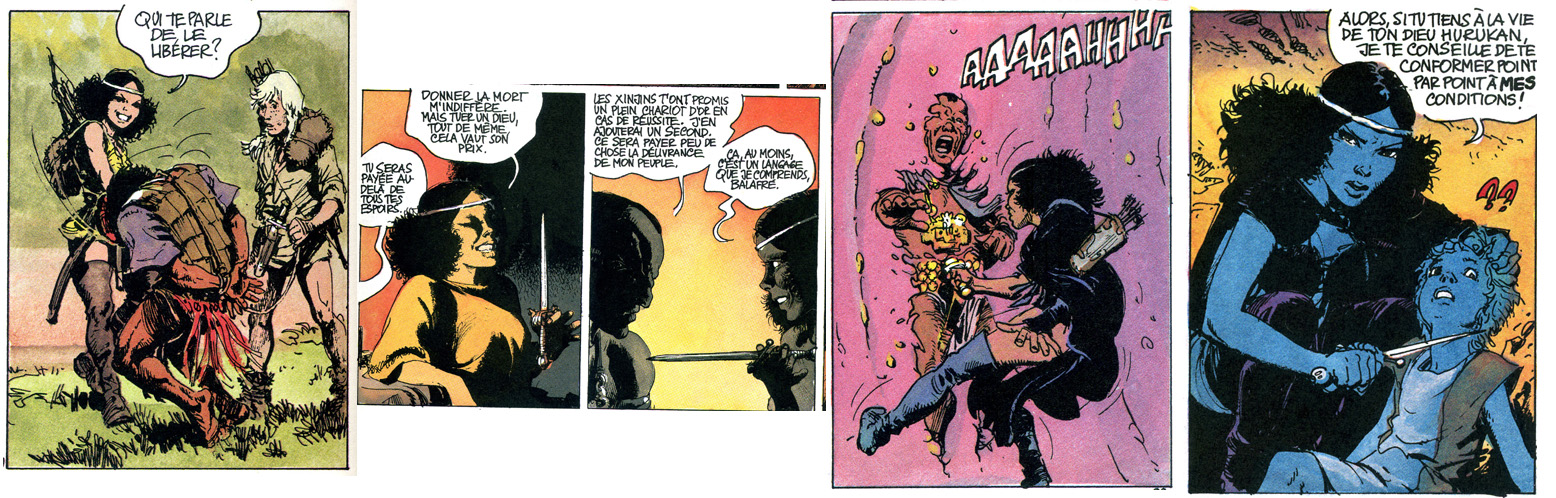

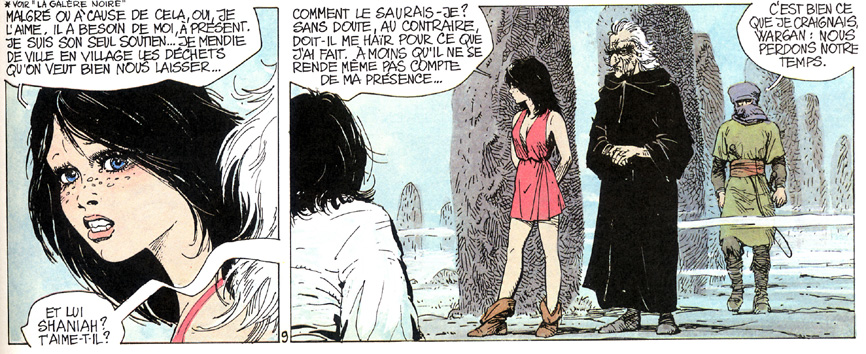

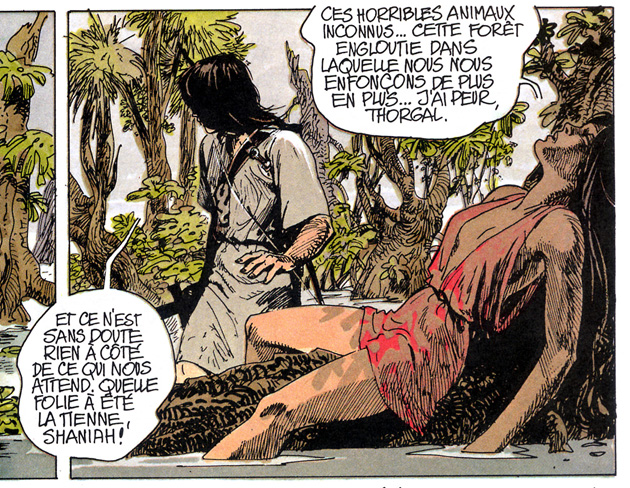

Cependant Kriss ne peut vivre sans écraser sa rivale dans le cœur de Thorgal. C’est elle qui a tout manigancé : la capture des bateaux qui revenaient chargés de butin, l’envoi d’Erik comme victime pour avouer, le bannissement inévitable. Aaricia est donc à sa merci ; elle s’en empare avec Louve, tandis que Jolan erre en gamin des rues avec Darek, un copain de rencontre, un Suédois rendu esclave puis délivré par la bande de loups.

Cependant Kriss ne peut vivre sans écraser sa rivale dans le cœur de Thorgal. C’est elle qui a tout manigancé : la capture des bateaux qui revenaient chargés de butin, l’envoi d’Erik comme victime pour avouer, le bannissement inévitable. Aaricia est donc à sa merci ; elle s’en empare avec Louve, tandis que Jolan erre en gamin des rues avec Darek, un copain de rencontre, un Suédois rendu esclave puis délivré par la bande de loups.

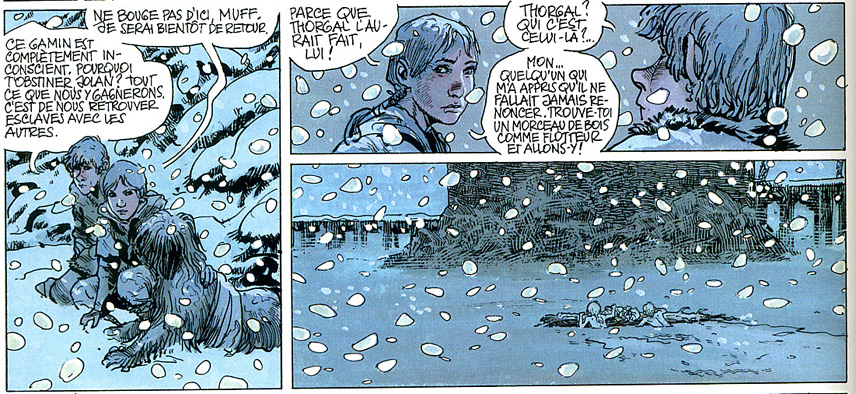

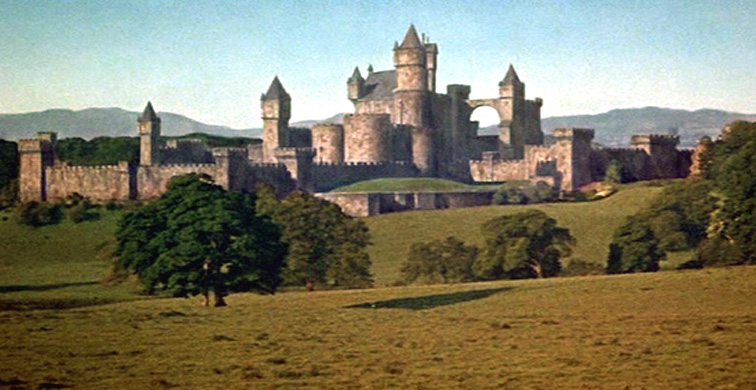

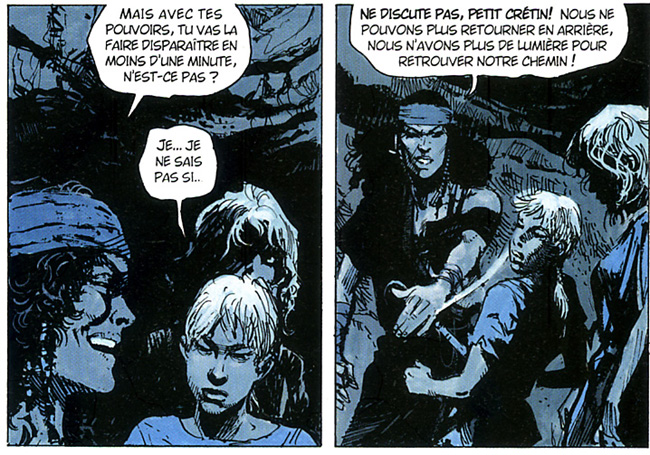

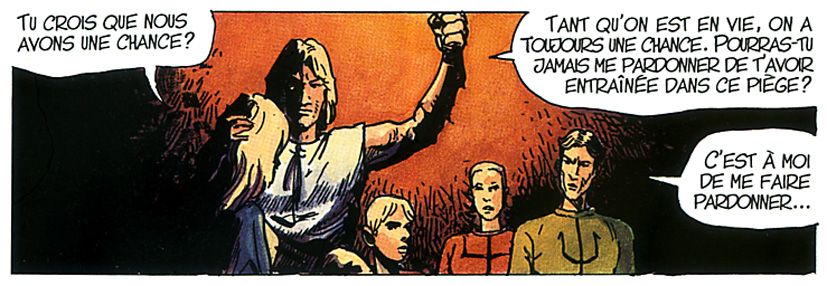

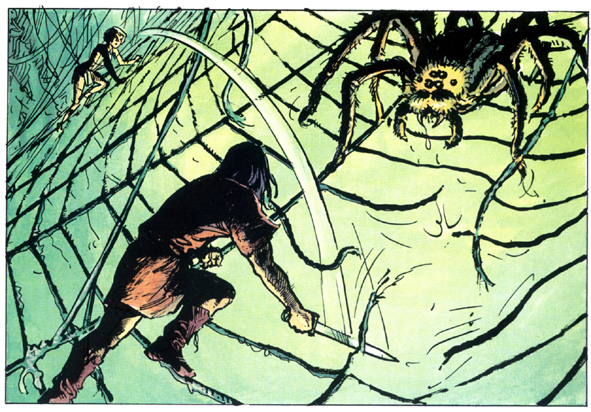

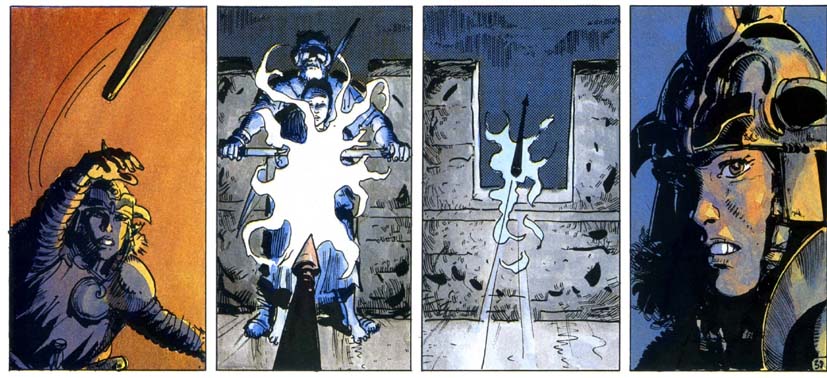

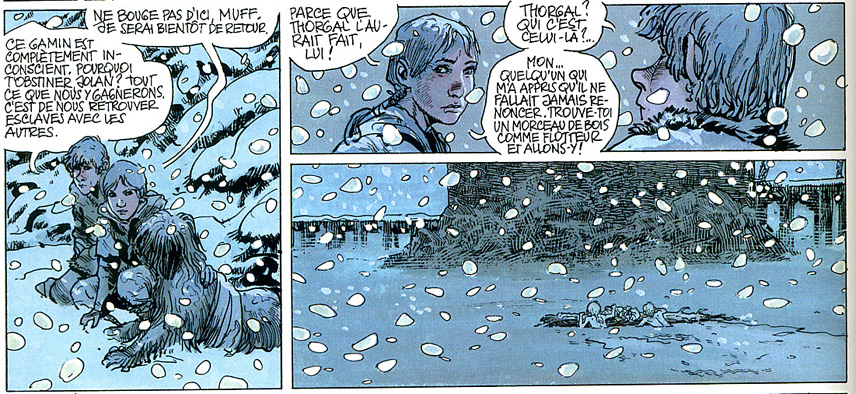

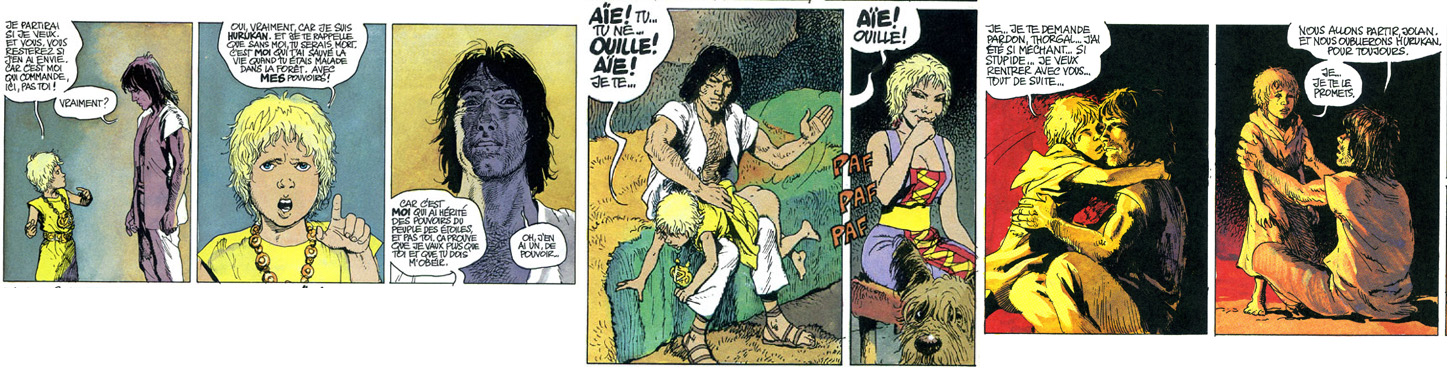

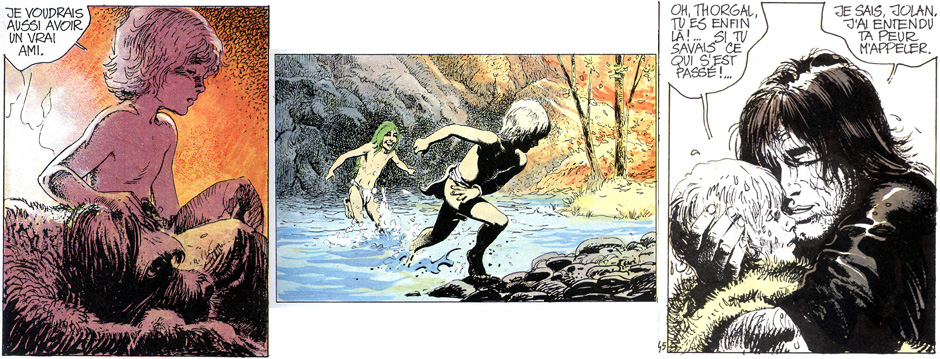

Jolan connaît son devoir : aller délivrer sa mère, enfermée dans un château imprenable construit sur la mer et à la passerelle bien gardée. Il n’a que dix ans mais du courage comme à dix-huit. Petit homme dont l’éducation (la meilleure) s’est faite par l’exemple.

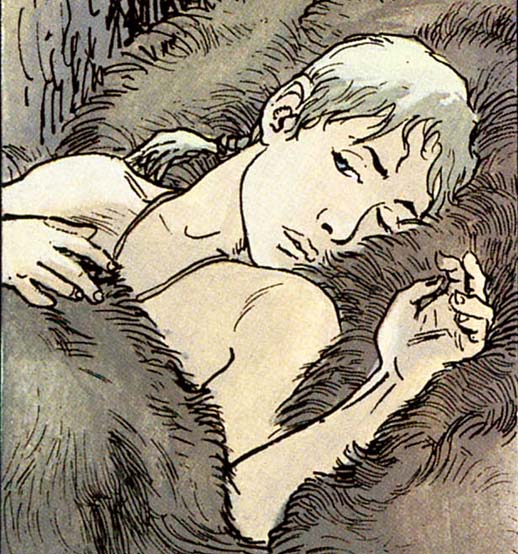

Jolan connaît son devoir : aller délivrer sa mère, enfermée dans un château imprenable construit sur la mer et à la passerelle bien gardée. Il n’a que dix ans mais du courage comme à dix-huit. Petit homme dont l’éducation (la meilleure) s’est faite par l’exemple.  Il a vu son père courageux lui enseigner qu’on ne devait jamais renoncer ; il a vu sa mère avilie ne pas haïr mais chercher à comprendre ; il a connu des erreurs et sa mère lui a enseigné à suivre son but quand même, sans se décourager. Il n’hésite donc pas à se lancer nu dans l’eau glacée de l’hiver nordique pour aborder la forteresse du côté de la mer, mal gardé. Son copain le suit, de deux ans plus âgé, mais admiratif de sa hardiesse.

Il a vu son père courageux lui enseigner qu’on ne devait jamais renoncer ; il a vu sa mère avilie ne pas haïr mais chercher à comprendre ; il a connu des erreurs et sa mère lui a enseigné à suivre son but quand même, sans se décourager. Il n’hésite donc pas à se lancer nu dans l’eau glacée de l’hiver nordique pour aborder la forteresse du côté de la mer, mal gardé. Son copain le suit, de deux ans plus âgé, mais admiratif de sa hardiesse.

Je songe à Nietzsche, dans l’aphorisme 225 de Par-delà le bien et le mal : « Cette tension de l’âme dans le malheur, qui l’aguerrit, son frisson au moment du grand naufrage, son ingéniosité et sa vaillance à supporter le malheur, à l’endurer, à l’interpréter, à l’exploiter jusqu’au bout, tout ce qui lui a jamais été donné de profondeur, de secret, de dissimulation, d’esprit, de ruse, de grandeur, n’a-t-il pas été acquis par la souffrance, à travers la culture de la grande souffrance ? » Il ne s’agit pas de masochisme, mais d’acceptation pleine et entière du réel, avec tout ce qu’il a de dur ; il s’agit de supporter pour risquer. La BD Thorgal comme initiation au philosophe Nietzsche, qui aurait cru ?

Je songe à Nietzsche, dans l’aphorisme 225 de Par-delà le bien et le mal : « Cette tension de l’âme dans le malheur, qui l’aguerrit, son frisson au moment du grand naufrage, son ingéniosité et sa vaillance à supporter le malheur, à l’endurer, à l’interpréter, à l’exploiter jusqu’au bout, tout ce qui lui a jamais été donné de profondeur, de secret, de dissimulation, d’esprit, de ruse, de grandeur, n’a-t-il pas été acquis par la souffrance, à travers la culture de la grande souffrance ? » Il ne s’agit pas de masochisme, mais d’acceptation pleine et entière du réel, avec tout ce qu’il a de dur ; il s’agit de supporter pour risquer. La BD Thorgal comme initiation au philosophe Nietzsche, qui aurait cru ?

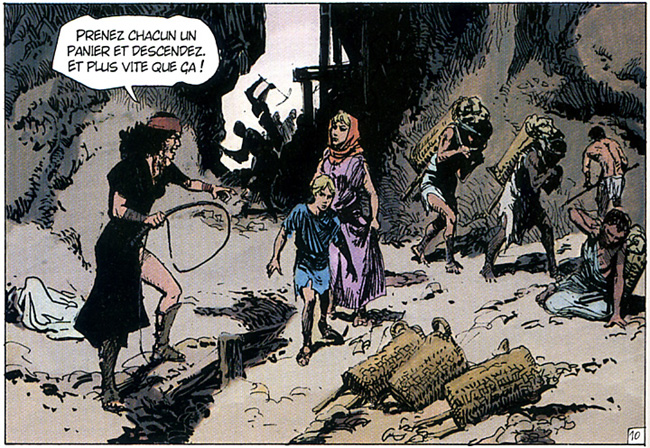

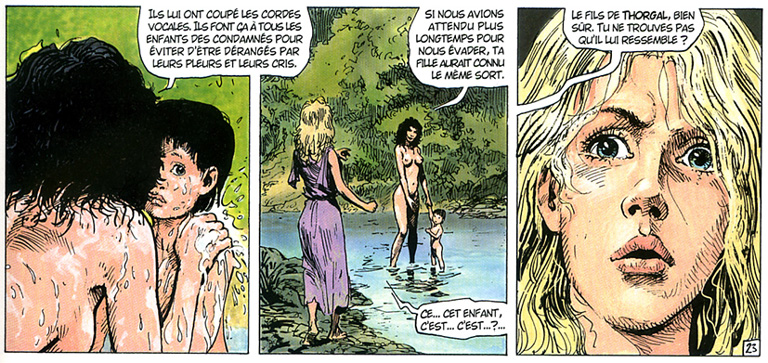

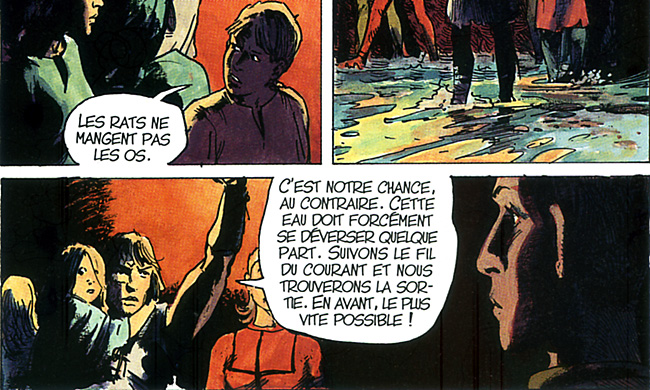

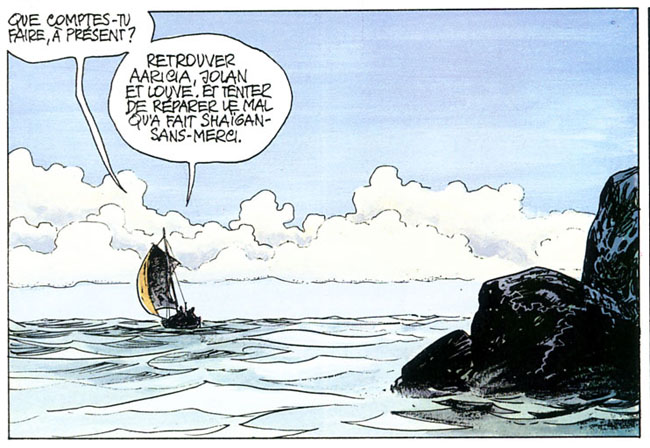

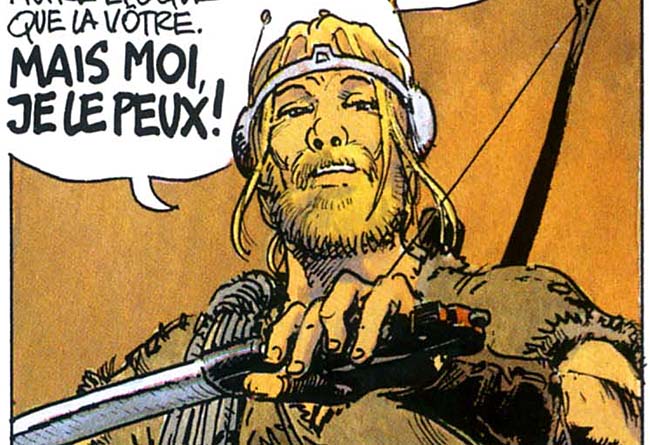

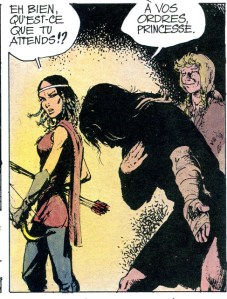

Et voilà les gamins qui délivrent les hommes, enfermés dans les sous-sols – dont une partie du village, capturé sur les bateaux. Être délivré par un môme, quelle honte pour les valeureux Vikings ! Ils ne savent pas quoi faire pour se faire pardonner. Jolan, grand seigneur comme son père, n’accepte que quelques pièces d’or pour acheter un bateau et se rendre sur l’île de Kriss de Valnor. Car sa mère et sa sœur n’étaient pas avec les esclaves délivrés, mais emmenées in extremis par Kriss sur un navire ancré en bout de ponton. Jolan ne peut rien faire, la guerrière le vise d’une flèche, substitut de pénis qu’elle affectionne. Elle ne la décoche pas cependant car, si elle est sans pitié, elle garde de l’honneur. Elle doit quelque chose au gamin, qu’elle appelle « petit garçon » en hommage à sa virilité naissante, donc l’épargne pour cette fois… mais le défie de venir chercher sa mère chez elle !

Et voilà les gamins qui délivrent les hommes, enfermés dans les sous-sols – dont une partie du village, capturé sur les bateaux. Être délivré par un môme, quelle honte pour les valeureux Vikings ! Ils ne savent pas quoi faire pour se faire pardonner. Jolan, grand seigneur comme son père, n’accepte que quelques pièces d’or pour acheter un bateau et se rendre sur l’île de Kriss de Valnor. Car sa mère et sa sœur n’étaient pas avec les esclaves délivrés, mais emmenées in extremis par Kriss sur un navire ancré en bout de ponton. Jolan ne peut rien faire, la guerrière le vise d’une flèche, substitut de pénis qu’elle affectionne. Elle ne la décoche pas cependant car, si elle est sans pitié, elle garde de l’honneur. Elle doit quelque chose au gamin, qu’elle appelle « petit garçon » en hommage à sa virilité naissante, donc l’épargne pour cette fois… mais le défie de venir chercher sa mère chez elle !

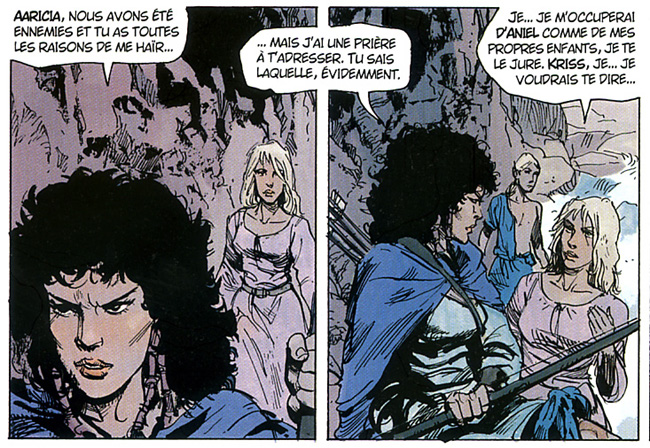

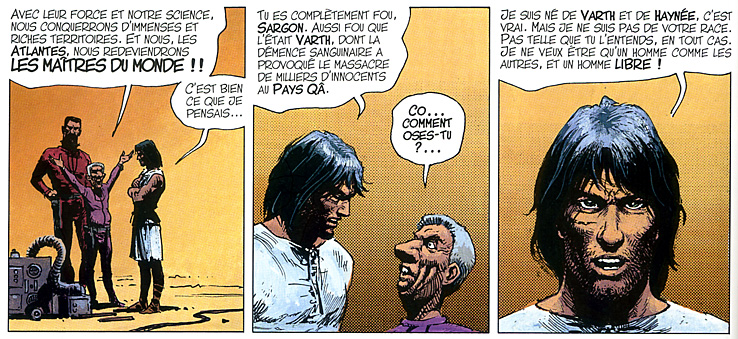

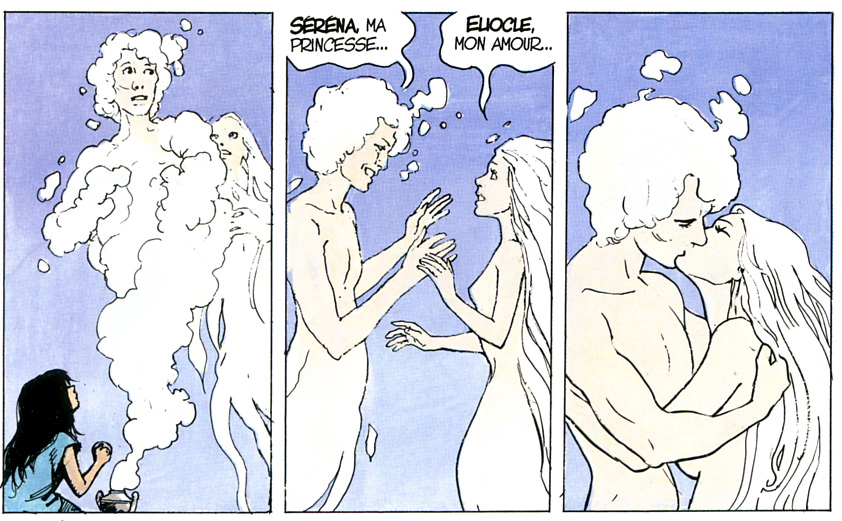

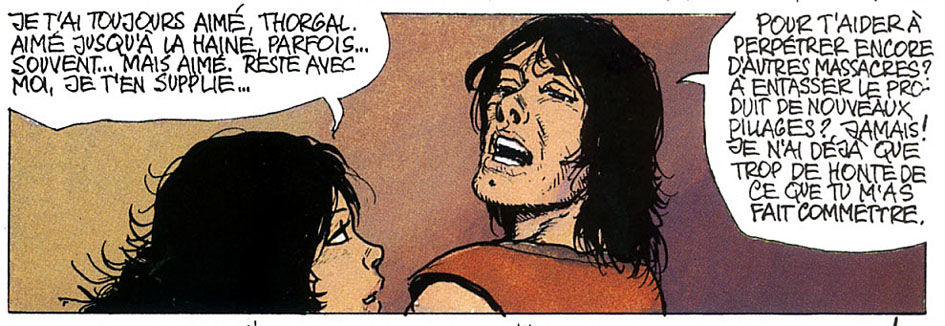

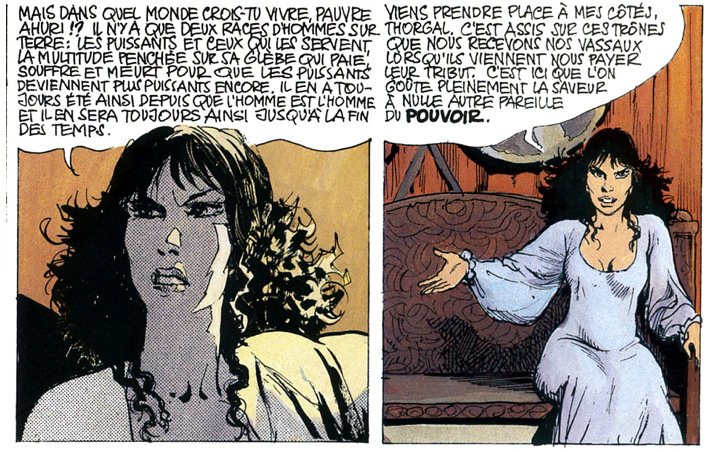

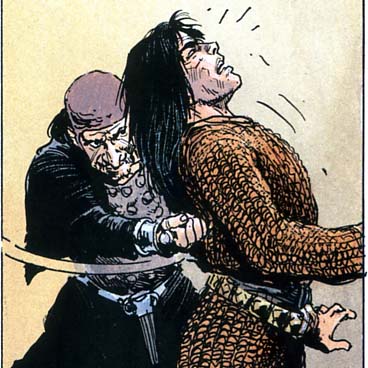

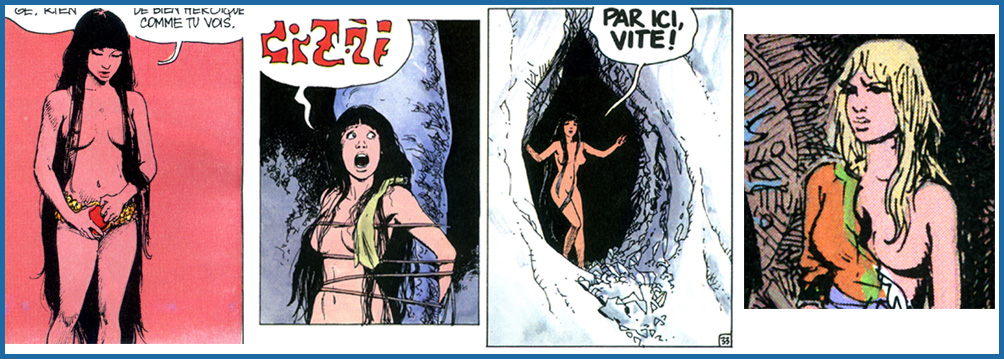

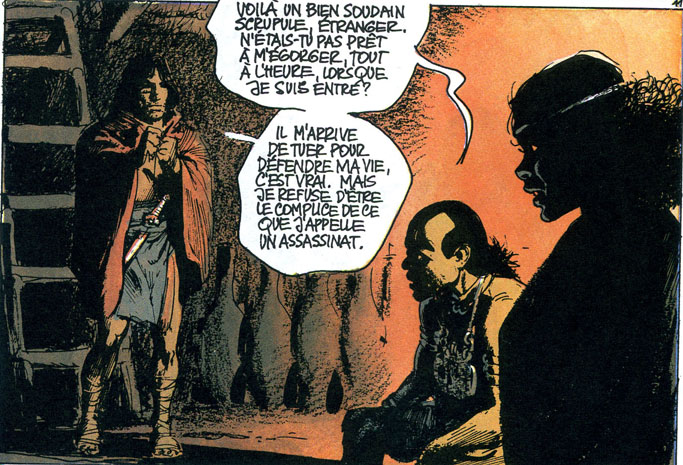

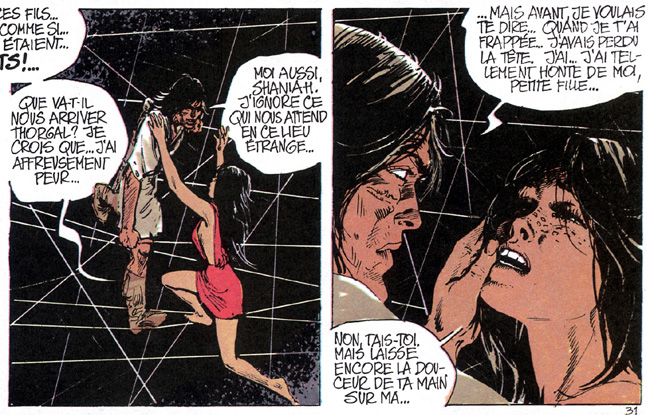

La figure de Kriss se fait meilleure au fil des albums. Dans le premier où elle est apparue, c’était une vaniteuse féministe, prête à tout pour prouver qu’elle faisait mieux que les hommes. Elle avait notamment ce coup de poignard bas qui violait autant qu’il tuait, en basse vengeance pour tous les viols qu’elle avait elle-même subis. Ce n’est pas pour rien qu’elle a été nommée Kriss, du nom d’un poignard malais. Elle devient plus vivable, louve désormais plus éprise de liberté que de paraître. Elle est possessive, jalouse du mâle qu’elle veut, Thorgal, qu’elle refuse de partager avec Aaricia. Qui va gagner ?

La figure de Kriss se fait meilleure au fil des albums. Dans le premier où elle est apparue, c’était une vaniteuse féministe, prête à tout pour prouver qu’elle faisait mieux que les hommes. Elle avait notamment ce coup de poignard bas qui violait autant qu’il tuait, en basse vengeance pour tous les viols qu’elle avait elle-même subis. Ce n’est pas pour rien qu’elle a été nommée Kriss, du nom d’un poignard malais. Elle devient plus vivable, louve désormais plus éprise de liberté que de paraître. Elle est possessive, jalouse du mâle qu’elle veut, Thorgal, qu’elle refuse de partager avec Aaricia. Qui va gagner ?

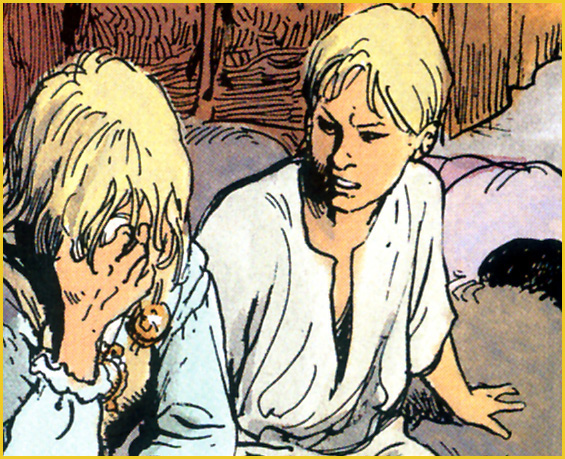

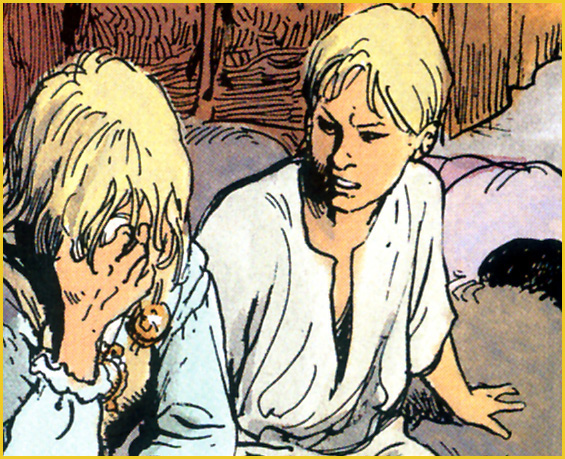

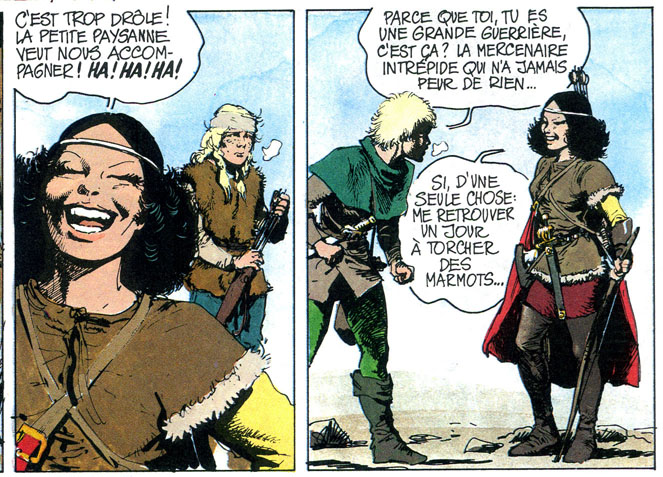

Jolan, émoustillé par ses premières hormones d’adonaissant, prend la digne suite de Thorgal. Il sait s’allier des compagnons tels que Darek, 12 ans et sa sœur de 10, un peu amoureuse de lui. C’est mignon, prenant, et bien tourné. Avec un dessin détaillé et amoureux des personnages. Suite aux prochains numéros…

Jolan, émoustillé par ses premières hormones d’adonaissant, prend la digne suite de Thorgal. Il sait s’allier des compagnons tels que Darek, 12 ans et sa sœur de 10, un peu amoureuse de lui. C’est mignon, prenant, et bien tourné. Avec un dessin détaillé et amoureux des personnages. Suite aux prochains numéros…

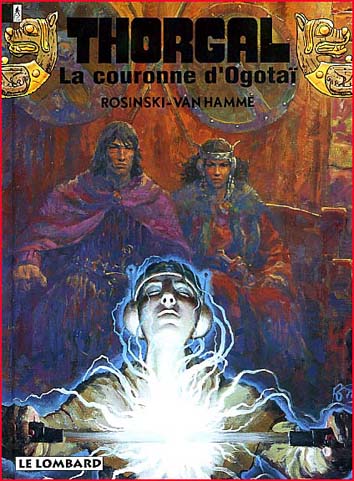

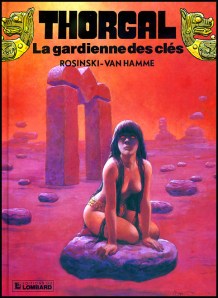

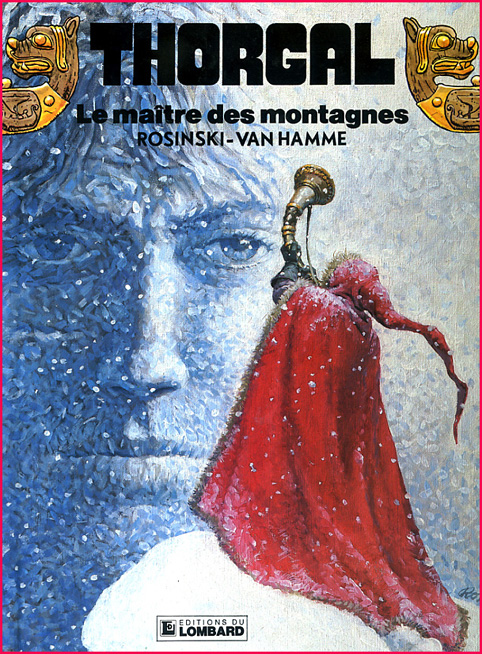

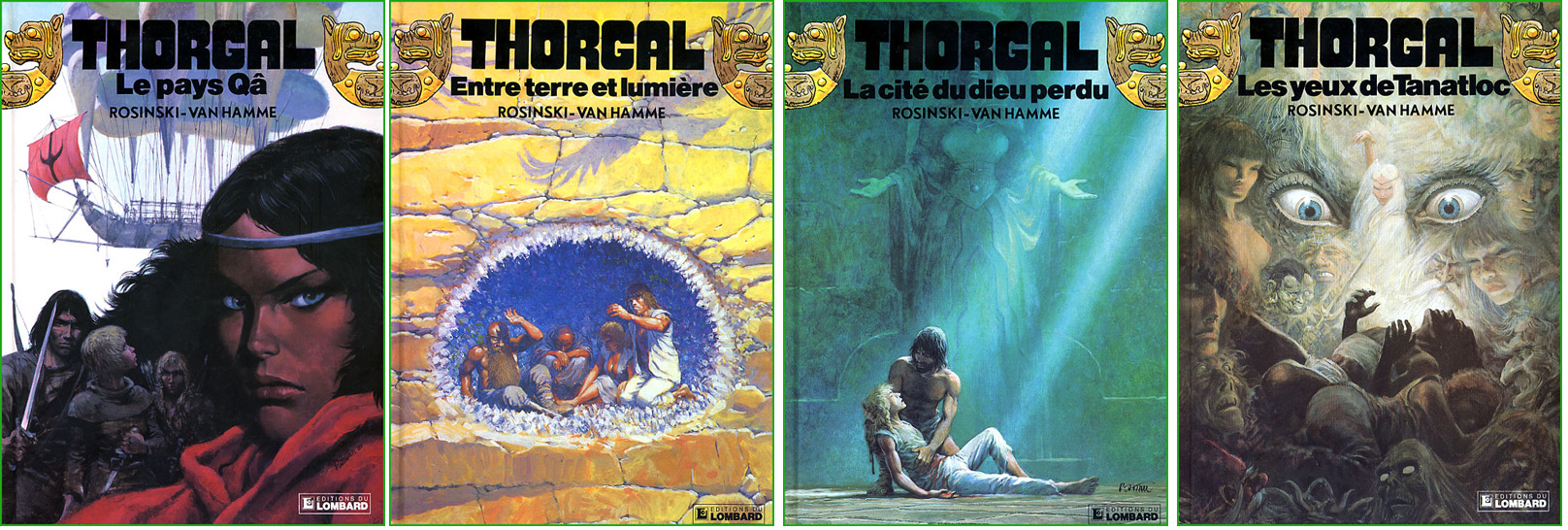

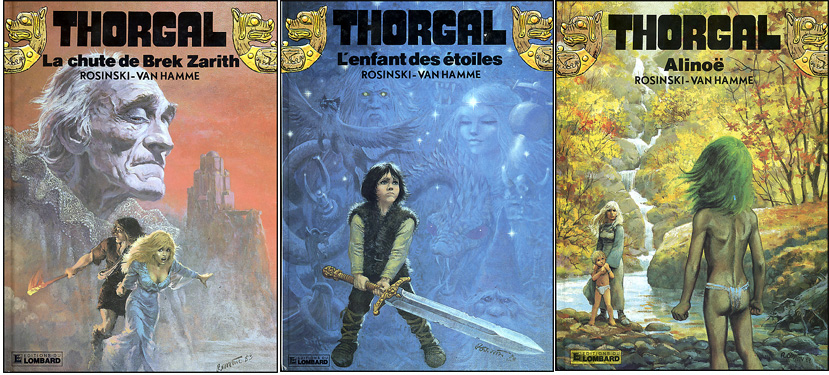

Rosinski & Van Hamme, Thorgal 20 La marque des bannis, 1995, éditions du Lombard, 48 pages, €11.40

Tous les Thorgal chroniqués sur ce blog

Commentaires récents