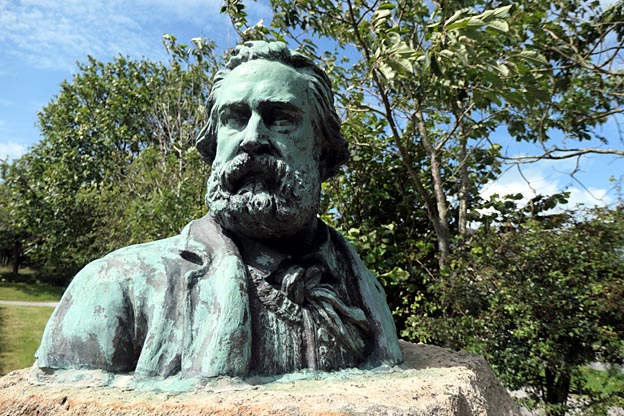

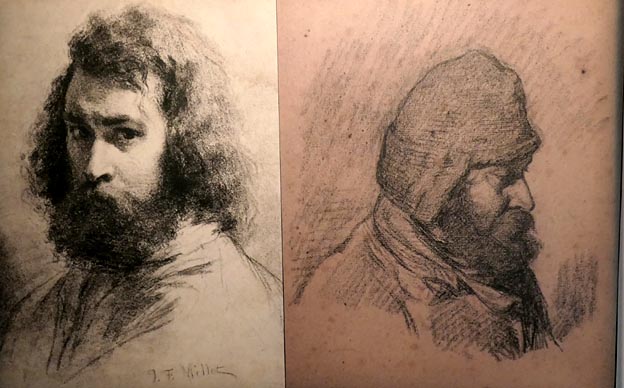

Au hameau de Gruchy, dans la commune de Gréville–Hague, la maison natale de Jean-François Millet fait partie des sites et musées du département de la Manche. Depuis le parking, la rue en pente conduit sur la gauche à l’ancienne ferme à une centaine de mètres. A la sortie du parc est érigé le visage en bronze du barbu par Marcel Jacques en 1898. Fondue en 1941, c’est désormais une copie. Elle comporte deux dates : 1814-1875 – à peine un demi-siècle ; cet homme est mort trop tôt, à 60 ans. Il est de taille moyenne mais robuste, à encolure de taureau, très velu et barbu, les yeux bleus peu ouverts mais vifs, selon un critique du temps.

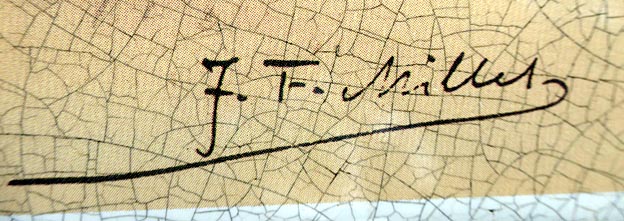

C’est dans cette Maison au puits – où le puits a disparu – qu’est né premier fils le peintre Jean-François le 4 octobre 1814 dans une famille paysanne très pieuse. Le hameau ne comportait alors guère plus de vingt à vingt-cinq familles. Il vit enfant en fermier, berger puis laboureur, il habite l’étage car le rez-de-chaussée était réservé au commun, et aide aux travaux des champs jusqu’à 20 ans. Il est envoyé à Cherbourg apprendre le dessin, puisqu’il est doué, auprès de Paul Dumouchel de l’école de David. Il monte à Paris grâce aux aides du conseil municipal de Cherbourg et du conseil général de la Manche en 1837 pour étudier aux Beaux-Arts. Ce n’est qu’à 26 ans que son Portrait de Madame Lefranc est sélectionné au Salon de 1840 ce qui lui permet d’entamer une carrière de peintre. Il se marie, sa femme meurt de tuberculose ; il se remarie à Cherbourg avec une ancienne servante, Catherine, et lui fait neuf enfants. Quiconque aime la vie et l’humain aime les enfants.

Il peint des enfants mignards et des femmes nues, ce qui lui permet de vivre modestement. C’est en 1848 avec Le Vanneur qu’il commence ses tableaux paysans, frappé par la misère à la terre sous Louis-Philippe. Il s’installe à Barbizon en 1849, à 35 ans, et ne revient qu’en de rares occasions dans son village. Sa famille n’était pas pauvre, son père possédait une dizaine d’hectares, et des grands oncles étaient lettrés, prêtre ou profs.

Une tempête de 1866 mettra à bas le vieil orme « rongé du vent » que l’enfant affectionnait au bout du village, vers ces « espaces qui m’avez tant fait rêver quand j’étais enfant », écrit-il dans une lettre à son mécène Alfred Sensier du 3 janvier 1866. Un espace qui demeure, une fois passé le hameau, un espace qui me fait rêver aussi. Une atmosphère de Club des Cinq, lecture d’enfant qui m’a marqué à vie. Une même atmosphère vivifiante de mer et de vent, de prairies odorantes et de vagues au soleil, une amitié en bande, tout un univers affectif lié au paysage, à l’espace. Au loin la mer infinie dans un ciel à perte de vue jusque dans l’au-delà perdu dans la brume.

Contrairement à celle de Prévert, la maison Millet comporte des objets du temps notamment un vaisselier, un rouet et une cheminée dans la salle commune. Les travaux agricoles et domestiques y sont évoqués non seulement par des peintures mais aussi par des instruments aratoires à l’étage. Pour 3 €, avec la réduction du Passe permis par notre première visite à Prévert, il y a plus de choses à voir et qui sont mieux présentées.

J’avoue qu’avant de regarder un court reportage de télévision sur ce village et ce peintre, je ne connaissais pas Jean-François Millet, sauf par l’Angélus très célèbre et les Glaneuses. L’Angélus est le symbole de la mentalité paysanne de la IIIe République, l’ordre éternel des champs, la régénération par les campagnes après l’humiliante défaite de 1870 : la terre ne ment pas, symbole de la patrie charnelle et de sa morale de l’effort obstiné et de l’épargne – thèmes que reprendra Pétain sur ses vieux ans. Le tableau figurait à ce titre dans les manuels du primaire. Quand l’Angélus part aux Etats-Unis, c’est un arrachement – mais aucun bourgeois français n’en a voulu. Toute une salle lui est consacré, montrant combien la peinture a dépassé le peintre et s’est déclinée sur différentes choses de décoration courante telles les porcelaines, les boules de mariage, les assiettes et même les statues en bronze pour les cheminées des maisons bourgeoises.

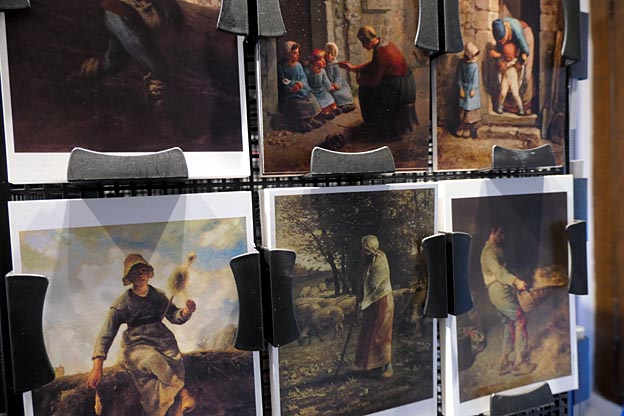

Diverses reproductions de tableaux figurent avec leurs explications car les originaux sont le plus souvent à Boston ou dans d’autres musées américains. D’amusants panneaux en fer découpé ornent le pied des maisons du hameau de Gruchy en souvenir des peintures de Jean-François inspirées par la vie paysanne lorsqu’il revenait chez lui. Ainsi la Maison au puits, située en face de la ferme Millet, fait figurer un petit enfant en train de pisser tout nu que sa mère tient par la chemise relevée. Une autre scène montre trois petites filles prêtes à goûter. Millet est un peintre qui aime le réel et qui aime l’humain.

Il est aussi spiritualiste, selon Barbey d’Aurevilly cité sur un panneau : l’Angélus n’est pas réalisme mais réalité – ce qui comprend aussi le spirituel. Les paysans ne sont pas des brutes, même s’ils sont frustes, ce que ne peut accepter le snobisme arriviste des intellos du temps qui voulaient se distinguer du commun. Le paysan comme mythe ou héros est inconcevable, c’est renier l’antique, le classique, le bourgeois qui veut s’élever. Et pourtant cela est – d’évidence. D’où la haine irrationnelle, sociale, des critiques d’art contemporains de Millet. Les Glaneuses, c’est la distance sociale révélée d’un coup d’œil, le travail, la misère non misérabiliste, l’honneur du labeur.

Nous dînons au restaurant à Omonville-la-Rogue comme hier, mais pas au même endroit. Bien que toujours sur le port, il s’agit cette fois du Café du port, nettement plus relevé. Un goéland massif, bien planté sur ses pattes, semble surveiller l’endroit est c’est en effet ce qu’il fait car Jojo le goéland, sauvé de la famine, empêche les autres oiseaux voraces de venir piquer les consommations des gens en terrasse. Le menu est à 29 €, plus cher de 7 € qu’hier, mais nettement meilleur. Cela dans un décor plus intime et boiseries à l’étage. Mon choix de menu comprend six huîtres de Saint-Vaast, le cabillaud du jour servi au gratin dauphinois et merveilleusement cuit, un moelleux au chocolat avec une boule de glace. Accompagné d’une bière normande artisanale bio ambrée de la brasserie de Sutter à Gisors. Elle est facturée au restaurant 6 € contre 3.10 € en boutique, doublement normal des produits. C’est l’Ictis à la tête de chat – « révélons l’animal qui est en nous » est-il gravé sur la bouteille. Elle titre 6.2° et se révèle fort agréable, l’avoine apporte de la douceur. L’oncle, la tante et la nièce prennent chacun une coupe de champagne.

Commentaires récents