L’horreur des années 70 : être enfermé avec des inconnus dans une pièce, où chacun est sommé de raconter le pire de son inconscient. Dans un grand immeuble à multiples étages, cinq hommes montent successivement dans l’ascenseur, au fil des arrêts vers le rez-de-chaussée. Mais la machine n’en fait qu’à sa tête, elle n’obéit pas aux injonctions et ne stoppe qu’au sous-sol. Là, les portes s’ouvrent comme un rideau de théâtre… et dévoilent une pièce ronde avec une table centrale et cinq sièges judicieusement disposés autour. Des boissons alcoolisées attendent les convives, tous mâles bien entendu. Impossible de sortir, il n’y a qu’une seule issue : l’ascenseur qui s’est refermé. Aucun bouton ne permet de l’appeler.

Le club des cinq se résigne alors à s’asseoir, à attendre et à deviser. Sur une idée de l’un d’eux, due à l’atmosphère oppressante du lieu, chacun doit raconter son rêve le plus fort, son cauchemar récurrent. Ce sont donc cinq histoires « de la crypte » qui sont successivement livrées à l’attention du spectateur.

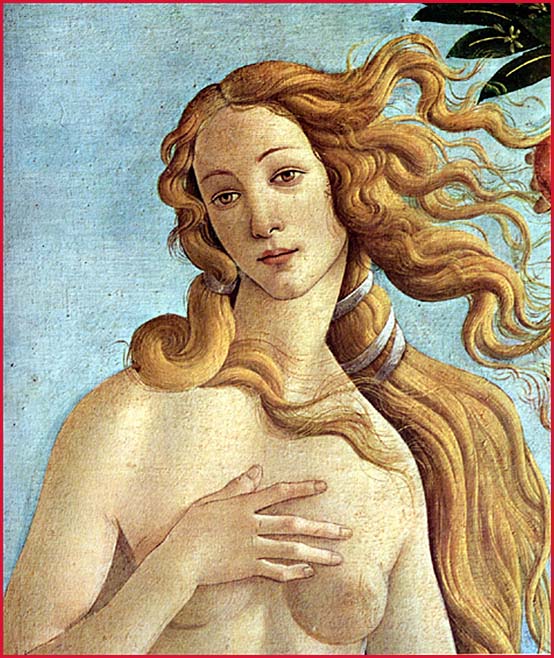

Le Repas de minuit met en scène l’un des cinq qui rêve de rechercher sa sœur (alors qu’il n’a pas de sœur) via un détective très privé, qu’il tue une fois la mission accomplie. Il récupère l’argent et se rend au domicile de la jeune femme, dans un quartier mystérieux où, lorsque la nuit tombe, chacun se calfeutre chez soi. Les monstres vont apparaître, ainsi qu’il est prédit. Le narrateur ne peut dîner au restaurant car celui-ci ferme à la nuit tombée, à 19h30. Il va donc sonner à la porte de sa sœur, une rousse au visage étrange qui lui ouvre, le reconnaît, le fait entrer. Mais pourquoi voulait-il la voir ? Parce que leur père est mort et qu’il l’a désigné elle comme unique héritière (pas de part réservée en droit anglais, chacun fait ce qu’il veut de sa fortune). Tandis qu’elle lit le papier, il la poignarde par trois fois, comme trois reniements de Pierre envers le Christ. Lorsqu’il ressort de la maison, le restaurant est à nouveau ouvert et il s’y rend pour dîner. Mais le maître d’hôtel, qui n’est plus le même, lui sert un cocktail de mauvais goût, une soupe au sang et lui demande comment il se veut rôti. Le meurtrier s’aperçoit alors dans le miroir qu’il est seul dans la salle et que tous les autres sont des fantômes. Ou plutôt des vampires, et que le rôti, c’est lui. Sa sœur, désormais décédée, entre alors et entreprend de le pomper… à la veine jugulaire.

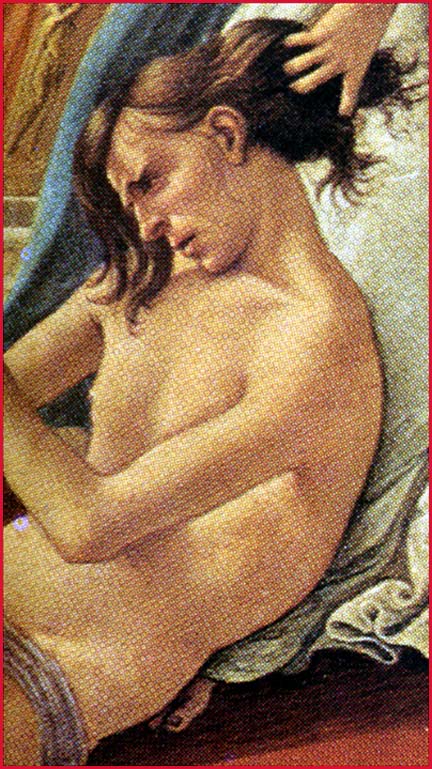

Le métier de faire le nid montre comment le narrateur, fortune faite en son âge mûr, désire une épouse pour s’occuper de lui. Il se marie avec la fille d’un ami, une Eleanor vieillissante qui n’a pas trouvé chaussure à son pied. Mais il est maniaque et veut que tout soit comme avant, les choses à leur place et une place pour chaque chose. La femme est une intruse qui bouleverse sans le savoir, et sans le vouloir, ses chères habitudes. Mais elle veut bien, trop bien faire. Un soir qu’il doit rentrer à 18h – tapantes – elle entreprend de ranger l’infime désordre qu’elle a mis dans la maison durant la journée où elle s’ennuie. Mais chaque acte de ménage engendre sa catastrophe : bidon de nettoyage renversé, tableau qui se décroche, clou impossible à trouver, marteau qui emporte son portant… Le mari rentré en devient fou, et elle folle. Avec le marteau encore en main, elle lui en flanque un bon coup sur la tronche.

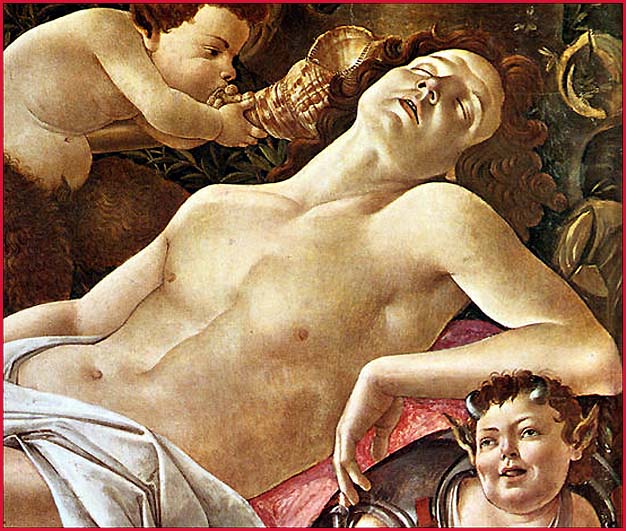

Ce truc va vous tuer présente Sebastian en magicien en vacances aux Indes avec sa femme. Il cherche un nouveau truc pour relancer son spectacle et est prêt à tout pour l’avoir. Avisant un gourou qui transperce un panier empli d’un jeune garçon, le sabre remontant ensanglanté, il montre que le panier est ouvert sur le fond et que le garçon s’est planqué avant de ressortir frais comme une rose ; de même le sabre qui traverse la mâchoire est truqué. Mais l’assistante du gourou veut lui donner une leçon. Elle effectue le lendemain, seule, le tour de la corde indienne, une corde qui sort verticalement d’un vase en osier et ondule comme un serpent sous la son de la flûte, avant de s’élever rigide, au point qu’on peut y grimper. Sebastian cherche le truc, ne le découvre pas : voilà ce qu’il voulait. Il convoite alors de l’acheter, mais la grosse somme n’y fait rien, c’est non. Le lendemain, il joue alors l’époux prévenant qui veut distraire sa moitié souffrante dans la chambre de leur hôtel. Il invite la fille à faire une démonstration devant elle, ce qu’elle réussit à merveille. Puis il la tue d’un coup de poignard dans le dos. Il possède enfin les accessoires, le truc de fou, joue de la flûte et, malgré sa maladresse, fait s’ériger la corde. Mais celle-ci ne l’entend pas de la bonne oreille et elle prend vie autonome, fouettant le tueur et va jusqu’à l’étrangler et le pendre.

Unis dans la mort dévoile une belle escroquerie à l’assurance-vie. Maitland veut se faire passer pour mort à l’aide d’un poison qui ralentit le cœur jusqu’à ce qu’il ne soit plus perceptible. Son copain Alex est chargé d’aller déterrer son pseudo-cadavre, une fois le cercueil dans la fosse. Mais l’air manque et Maitland trouve le temps long. Dans son logis, deux étudiants en médecine désirent un cadavre frais pour réviser leur anatomie et se rendent au cimetière, où ils soudoient le fossoyeur pour déterrer le plus récent. Pendant ce temps, Alex passe en voiture, désirant garder le magot pour lui seul et laisser crever Maitland dans sa bonbonnière en sous-sol. Lorsque le cercueil est ouvert, le cadavre espéré se dresse d’un coup en aspirant l’air, ce qui effraie les deux apprentis médecins et les fait fuir hors du cimetière. Ils croisent la voiture qui fonce en sens inverse et qui, voulant les éviter, va percuter un arbre. Exit Alex. Lorsque les deux reviennent voir le cadavre, le fossoyeur l’a arrangé d’un bon coup de pelle afin qu’il ne bouge plus… Exit Maintland.

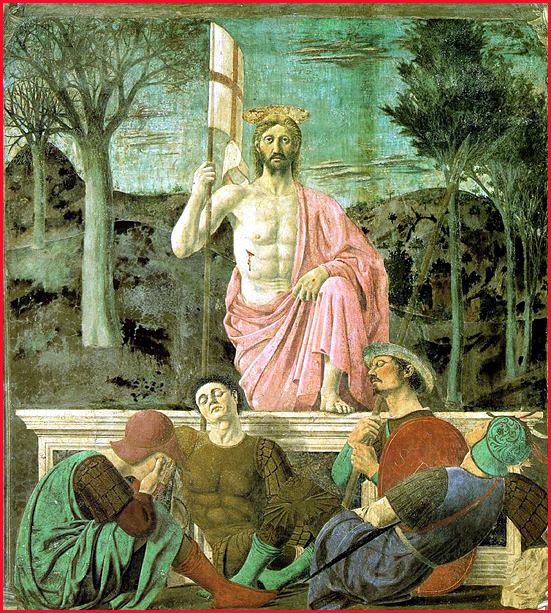

Dessin fatal raconte le rêve du dernier des cinq. Il est peintre et se voit à Haïti, sous les tropiques, en train de s’essayer aux portraits tandis que son œuvre est mal considérée à Londres où les marchands de tableaux lui disent que ce sont des croûtes et où un critique d’art réputé l’assassine. Un ami de passage lui apprend que l’une de ses peintures s’est quand même très bien vendue récemment aux enchères et le peintre se dit qu’il a été roulé. C’est le jeu des marchands, lui dit-on, mais il veut se venger. Il va pour cela voir un jeune prêtre vaudou, torse nu dans sa case, orné de colliers de coquillages. Le jeune homme lui dit que, s’il veut un sort, il doit tremper sa main dans l’eau bouillante de la marmite, elle en ressortira chargée de magie. Le peintre hésite, sa main est son outil de travail, mais à quoi bon si ses œuvres ne sont pas reconnues à leur juste valeur ? Il la plonge donc dans l’eau qui bout et la ressort un peu grasse de ce qui mijote, mais intacte. Désormais, tout ce qu’il va dessiner ou peindre sera lié à lui : s’il dessine un trait, le trait sera reproduit sur l’objet où l’être vivant, via un événement réel imprévu. Rentré à Londres, il va se confronter à ses escrocs et leur annonce sa vengeance. Il peint un portrait de chacun d’eux et, pour le critique qui n’a pas vu la valeur de son œuvre, lui crève les yeux ; pour l’un des marchands, il lui coupe les mains ; pour le dernier, il va le voir une dernière fois pour dessiner sous ses yeux un point rouge sur le front. Chacun va subir le sort assigné : le critique sera rendu aveugle par sa maîtresse qu’il quitte sans élégance et qui lui balance du vitriol à la figure ; le second aura ses mains coupées par le massicot qu’il manie pour donner l’exemple à son apprenti qu’il humilie ; quant au dernier, il brandit un revolver face au peintre mais la magie l’oblige à se le retourner entre les deux yeux. Le peintre ridiculisé est vengé. Sauf qu’il a peint un portrait de lui avant que ses mains soient chargées et qu’il ne peut le détruire sans se détruire lui-même. Il l’a donc enfermé dans un coffre-fort, mais l’air vient à manquer ; il doit le ressortir et y parvient in extremis. Mais il s’aperçoit qu’il a oublié sa montre dans le bureau du marchand suicidé et s’y précipite. Las ! Un peintre (en bâtiment) qui œuvre au-dessus de son atelier fait tomber accidentellement un bidon de dissolvant sur le portrait laissé à l’air libre et le visage se décompose – tout comme celui du peintre qui est renversé brutalement par un camion.

Chacun a raconté son histoire, celle de leur inconscient profond. La porte de la pièce où ils sont enfermés s’ouvre, mais sur un cimetière. Les hommes sortent un à un et disparaissent. Le dernier, Sebastian, donne la leçon de tout cela : ils se sont tous damnés et doivent revivre pour l’éternité leurs méfaits en racontant sans cesse leur histoire.

C’est d’un fantastique étrange, plutôt sophistiqué, tout à fait dans les explorations esthétiques des années post-68 à Londres. Les histoires vont crescendo dans le bizarre et captivent. Un bon spectacle, servi par un coffret cher, mais réédité en remastérisé et haute définition, qui comprend un livret écrit et un second DVD de suppléments.

DVD Le Caveau de la terreur – les contes de la crypte (The Vault of Horror), Roy Ward Baker, 1973, avec Dawn Addams, Tom Baker, Michael Craig, Denholm Elliott, Curd Jürgens, 1h26, ESC nouveau master haute définition, Blu-ray €40,98

Commentaires récents