Sous la IIIème République fut tué le dernier loup breton. Pierre Berrehar, du Cloître Saint-Thégonnec, en a touché la prime le 6 octobre 1884. Nous sommes à l’entrée des monts d’Arrée et ce territoire encore sauvage reste alors le dernier refuge des loups. Ceux-ci ont en effet besoin d’espace et de halliers où mettre bas. Le recul du bocage et l’extension des forestiers et des agriculteurs a chassé le loup peu à peu. Il a aujourd’hui disparu.

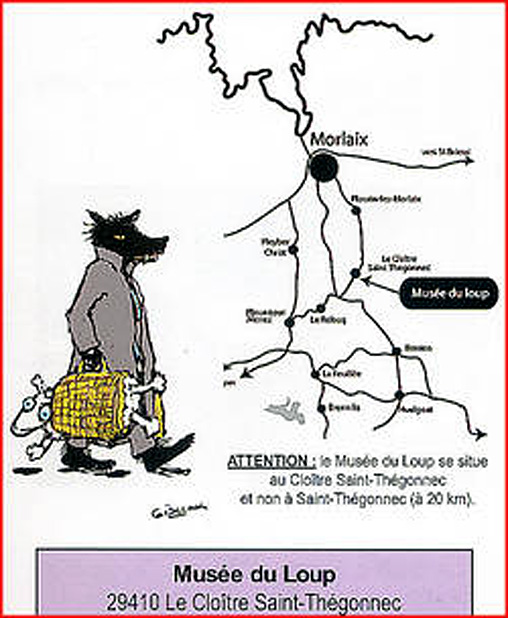

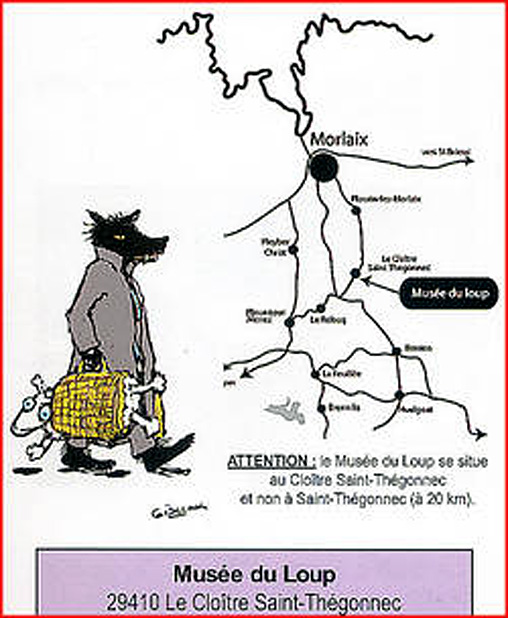

Le Cloître Saint-Thégonnec est le nom d’une commune qui n’a rien à voir avec celle de Saint-Thégonnec, à 25 km de là, célèbre pour son enclos paroissial. Isolée des circuits touristiques et de la voie rapide Rennes-Brest, le Cloître – 12 km au sud de Morlaix – a eu l’heureuse idée de consacrer au loup un musée.

Le Cloître Saint-Thégonnec est le nom d’une commune qui n’a rien à voir avec celle de Saint-Thégonnec, à 25 km de là, célèbre pour son enclos paroissial. Isolée des circuits touristiques et de la voie rapide Rennes-Brest, le Cloître – 12 km au sud de Morlaix – a eu l’heureuse idée de consacrer au loup un musée.

Le prétexte en est que le dernier loup de Bretagne a fini là. La publicité de ce nouvel établissement est habilement faite, par des panneaux de signalisation sur le circuit des enclos et par des dépliants dans les offices de tourisme. Le musée est surtout conçu pour les enfants, mais les adultes apprendront beaucoup de choses, de quoi alimenter les veillées et les histoires raides, juste avant de dormir.

Le prétexte en est que le dernier loup de Bretagne a fini là. La publicité de ce nouvel établissement est habilement faite, par des panneaux de signalisation sur le circuit des enclos et par des dépliants dans les offices de tourisme. Le musée est surtout conçu pour les enfants, mais les adultes apprendront beaucoup de choses, de quoi alimenter les veillées et les histoires raides, juste avant de dormir.

Tout commence avant l’entrée par des hurlements à vous donner froid dans le dos. Vous sentez vos poils se hérisser alors que les petits vous prennent la main.

Tout commence avant l’entrée par des hurlements à vous donner froid dans le dos. Vous sentez vos poils se hérisser alors que les petits vous prennent la main.

Courageusement, vous vous avancez, jusqu’à rencontrer une toute jeune fille au fond d’un couloir sombre. Elle a les joues roses et le chaperon tiroir-caisse puisqu’elle vous soutire 3,50€ par tête. D’un ton ingénu, elle vous prévient qu’elle va bientôt passer « un film pour adulte » dans la salle du fond…Vous vous demandez si l’interprétation psychanalytique des contes de fée a quelque consistance, notamment le petit chaperon prépubère mais déjà rouge qui rencontre au lit le viril loup poilu « déguisé en grand-mère » – lorsque vous voilà poussés derrière un rideau noir.

Courageusement, vous vous avancez, jusqu’à rencontrer une toute jeune fille au fond d’un couloir sombre. Elle a les joues roses et le chaperon tiroir-caisse puisqu’elle vous soutire 3,50€ par tête. D’un ton ingénu, elle vous prévient qu’elle va bientôt passer « un film pour adulte » dans la salle du fond…Vous vous demandez si l’interprétation psychanalytique des contes de fée a quelque consistance, notamment le petit chaperon prépubère mais déjà rouge qui rencontre au lit le viril loup poilu « déguisé en grand-mère » – lorsque vous voilà poussés derrière un rideau noir.

A peine la suggestion vous vient-elle que, décidément, c’est le bordel, voilà la nuit profonde qui vous happe. Venus du dehors, où règne le grand soleil de la transparence démocratique, vous êtes plongés ensemble dans l’obscurité propre à tous les fantasmes et à toutes les suggestions. Inutile de dire que les petits ne vous lâchent pas. Malgré les 25° ambiants, les frêles épaules frissonnent au-dessus des débardeurs. Monte un hurlement alors que vous vous heurtez à un coude du couloir, tandis qu’apparaissent de petites paires d’yeux fendus qui luisent fixement dans la pénombre. Vous voilà mis dans l’ambiance.

A peine la suggestion vous vient-elle que, décidément, c’est le bordel, voilà la nuit profonde qui vous happe. Venus du dehors, où règne le grand soleil de la transparence démocratique, vous êtes plongés ensemble dans l’obscurité propre à tous les fantasmes et à toutes les suggestions. Inutile de dire que les petits ne vous lâchent pas. Malgré les 25° ambiants, les frêles épaules frissonnent au-dessus des débardeurs. Monte un hurlement alors que vous vous heurtez à un coude du couloir, tandis qu’apparaissent de petites paires d’yeux fendus qui luisent fixement dans la pénombre. Vous voilà mis dans l’ambiance.

Lorsque vous émergez de la chicane, un loup blanc fort connu projette une ombre gigantesque sur le mur. Il vous attend tranquillement, assis sur son train. Il a aiguisé ses crocs et ses griffes sont prêtes.

Lorsque vous émergez de la chicane, un loup blanc fort connu projette une ombre gigantesque sur le mur. Il vous attend tranquillement, assis sur son train. Il a aiguisé ses crocs et ses griffes sont prêtes.

Un autre vous guette au tournant, babines ouvertes et crocs menaçants à votre hauteur, les oreilles en arrière comme font les carnivores quand ils vont vous sauter dessus. Les mômes seraient impressionnés si vous n’étiez pas là – mais seraient-ils venus d’eux-mêmes se fourrer dans la gueule du loup ?

Un autre vous guette au tournant, babines ouvertes et crocs menaçants à votre hauteur, les oreilles en arrière comme font les carnivores quand ils vont vous sauter dessus. Les mômes seraient impressionnés si vous n’étiez pas là – mais seraient-ils venus d’eux-mêmes se fourrer dans la gueule du loup ?

Vous leur montrez que la bête ne bouge pas, qu’elle est froide et même empaillée ; vous leur faites toucher la fourrure rêche. Vous leur faites remarquer que les yeux fixes sont de verre, ils ne vous regardent plus quand vous n’êtes plus dans l’axe. Adulte, vous pensez quand même que voilà une parfaite machine à tuer, 50 kg de muscles velus entraînés au marathon, enrichis d’une mâchoire à fracasser un fémur et qui a faim de viande saignante à raison de 10 kg par jour. Un panneau explicatif vous fournit obligeamment ces quelques renseignements.

Vous leur montrez que la bête ne bouge pas, qu’elle est froide et même empaillée ; vous leur faites toucher la fourrure rêche. Vous leur faites remarquer que les yeux fixes sont de verre, ils ne vous regardent plus quand vous n’êtes plus dans l’axe. Adulte, vous pensez quand même que voilà une parfaite machine à tuer, 50 kg de muscles velus entraînés au marathon, enrichis d’une mâchoire à fracasser un fémur et qui a faim de viande saignante à raison de 10 kg par jour. Un panneau explicatif vous fournit obligeamment ces quelques renseignements.

Il ajoute, on le saurait depuis La Fontaine si l’E.NAtionale faisait encore réciter quoi que ce soit, que le cerveau du loup est d’un tiers plus gros que celui d’un chien. Nettement plus rusé, chassant en meute, obéissant à sa hiérarchie, le loup est proche de la bête humaine : ne dit-on pas que l’homme est un loup pour l’homme ? C’est un samouraï, un commando, un fasciste, pas comme ce con de chien démocratique qui geint dès qu’on le regarde fixement et recule cauteleusement, la queue entre les jambes, avant de vous aboyer après, mais de loin et quand vous êtes passés.

Il ajoute, on le saurait depuis La Fontaine si l’E.NAtionale faisait encore réciter quoi que ce soit, que le cerveau du loup est d’un tiers plus gros que celui d’un chien. Nettement plus rusé, chassant en meute, obéissant à sa hiérarchie, le loup est proche de la bête humaine : ne dit-on pas que l’homme est un loup pour l’homme ? C’est un samouraï, un commando, un fasciste, pas comme ce con de chien démocratique qui geint dès qu’on le regarde fixement et recule cauteleusement, la queue entre les jambes, avant de vous aboyer après, mais de loin et quand vous êtes passés.

Le loup vous reconnaît pour dangereux même à dix ans et, avec raison, se méfie des hommes. Un panneau raconte l’histoire de ce petit berger qui en fit fuir un. L’animal préfère se cacher et ce n’est que dans les grandes étendues, lorsque le froid a chassé toute proie vivante, qu’il s’attaque aux troïkas russes ou aux petites filles des histoires de notre enfance. La « bête » du Gévaudan elle-même serait peut-être moins un loup qu’un homme, tueur en série avide de viols et de sang des très jeunes gens. Mais à toujours crier au loup… qui vous croira ?

Le loup vous reconnaît pour dangereux même à dix ans et, avec raison, se méfie des hommes. Un panneau raconte l’histoire de ce petit berger qui en fit fuir un. L’animal préfère se cacher et ce n’est que dans les grandes étendues, lorsque le froid a chassé toute proie vivante, qu’il s’attaque aux troïkas russes ou aux petites filles des histoires de notre enfance. La « bête » du Gévaudan elle-même serait peut-être moins un loup qu’un homme, tueur en série avide de viols et de sang des très jeunes gens. Mais à toujours crier au loup… qui vous croira ?

Les salles se succèdent, éclairées de façon théâtrale du plus sombre au plus clair à mesure que vous avancez. L’irrationnel d’abord, le rationnel à la fin, la progression est savamment menée. Vous passez du physique de la bête aux mœurs évoluées du loup, de ses prédations aux légendes des hommes – déformées et amplifiées. On le dit issu du Diable, évidemment, alors que Dieu, sensé être à l’origine de toute la Création, n’aurait fait que le chien… S’il est diabolique, alors il tente l’homme, surtout le mâle, l’incitant à se transformer en garou (sexuel et violent, au contraire des Commandements d’église). Le garou serait la prononciation gauloise de vere ou vir, l’homme, dans l’expression germanique ‘verewolf’, homme-loup.

Les salles se succèdent, éclairées de façon théâtrale du plus sombre au plus clair à mesure que vous avancez. L’irrationnel d’abord, le rationnel à la fin, la progression est savamment menée. Vous passez du physique de la bête aux mœurs évoluées du loup, de ses prédations aux légendes des hommes – déformées et amplifiées. On le dit issu du Diable, évidemment, alors que Dieu, sensé être à l’origine de toute la Création, n’aurait fait que le chien… S’il est diabolique, alors il tente l’homme, surtout le mâle, l’incitant à se transformer en garou (sexuel et violent, au contraire des Commandements d’église). Le garou serait la prononciation gauloise de vere ou vir, l’homme, dans l’expression germanique ‘verewolf’, homme-loup.

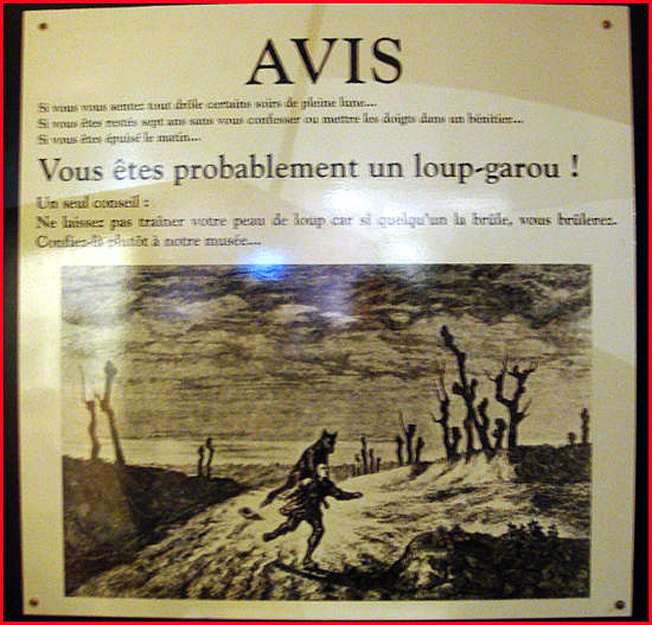

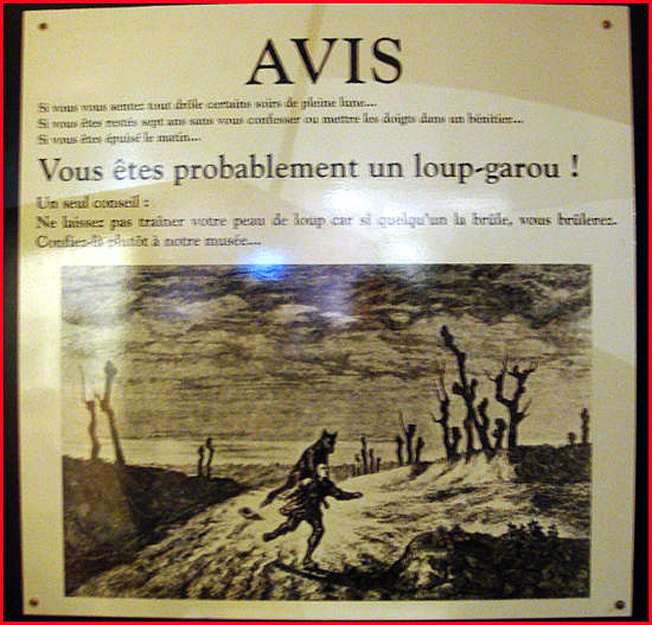

Ce n’est pas très difficile de sombrer, à lire un « avis » placardé ici : « Si vous vous sentez tout drôle un soir de pleine lune ; si vous êtes restés sept ans sans vous confesser ou mettre les doigts dans un bénitier ; si vous êtes épuisé le matin… Vous êtes probablement un loup-garou ! » Le film pour adulte vous donne plus de détails. Un ethnologue insiste : pour devenir garou, semblable au loup, il fallait se dé-civiliser, se dépouiller de son humanité en enlevant ses vêtements pour se rouler tout nu, la nuit, au bord de certaines mares ou dans des feuilles mortes. Cela vous lavait de l’homme et faisait resurgir vos instincts profonds de bête, de prédateur carnassier que notre espèce a été durant des centaines de milliers d’années. A voir jouer et se battre les petits enfants l’été, presque nus dans le sable ou la boue, heureux sous la pluie ou le ventre dans l’herbe, vous vous dites que peut-être le mythe du loup-garou n’est pas si bête. Il ne serait que la tentation qui vient de balancer toute raison…

Ce n’est pas très difficile de sombrer, à lire un « avis » placardé ici : « Si vous vous sentez tout drôle un soir de pleine lune ; si vous êtes restés sept ans sans vous confesser ou mettre les doigts dans un bénitier ; si vous êtes épuisé le matin… Vous êtes probablement un loup-garou ! » Le film pour adulte vous donne plus de détails. Un ethnologue insiste : pour devenir garou, semblable au loup, il fallait se dé-civiliser, se dépouiller de son humanité en enlevant ses vêtements pour se rouler tout nu, la nuit, au bord de certaines mares ou dans des feuilles mortes. Cela vous lavait de l’homme et faisait resurgir vos instincts profonds de bête, de prédateur carnassier que notre espèce a été durant des centaines de milliers d’années. A voir jouer et se battre les petits enfants l’été, presque nus dans le sable ou la boue, heureux sous la pluie ou le ventre dans l’herbe, vous vous dites que peut-être le mythe du loup-garou n’est pas si bête. Il ne serait que la tentation qui vient de balancer toute raison…

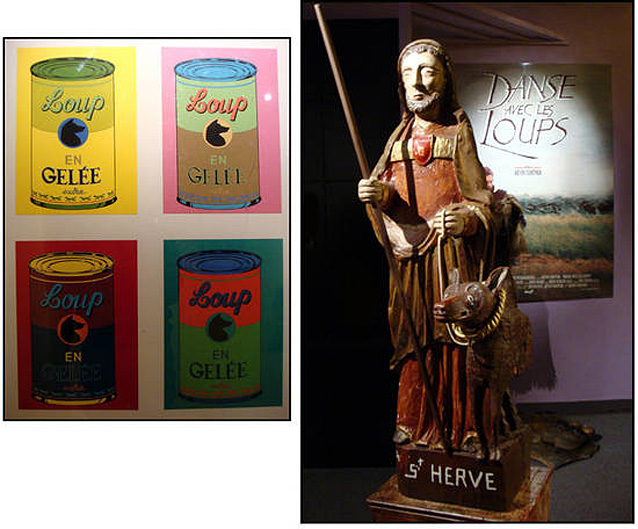

Le musée expose des images, mais use de beaucoup de mots pour apprivoiser le loup. Lorsqu’on en rencontrait un, il fallait citer de mémoire l’invocation à un saint – manière de faire entrer dans les crânes obtus les bienfaits de l’éducation. Saint Hervé était réputé pour avoir apaisé le loup – manière pour l’Eglise de profiter de la peur pour assurer son emprise. On parle aussi de saint Ronan, mais en rapport avec la lune du loup qui vient des légendes celtes (il la bouffait au 372ème mois pour que le cycle soit pur). Cependant, les paysans madrés savaient que la « danse des sabots » était plus efficace que les incantations : enlever ses sabots et les frapper l’un contre l’autre rendait prudent le loup, de même que brandir un bâton ou une fourche.

Le musée expose des images, mais use de beaucoup de mots pour apprivoiser le loup. Lorsqu’on en rencontrait un, il fallait citer de mémoire l’invocation à un saint – manière de faire entrer dans les crânes obtus les bienfaits de l’éducation. Saint Hervé était réputé pour avoir apaisé le loup – manière pour l’Eglise de profiter de la peur pour assurer son emprise. On parle aussi de saint Ronan, mais en rapport avec la lune du loup qui vient des légendes celtes (il la bouffait au 372ème mois pour que le cycle soit pur). Cependant, les paysans madrés savaient que la « danse des sabots » était plus efficace que les incantations : enlever ses sabots et les frapper l’un contre l’autre rendait prudent le loup, de même que brandir un bâton ou une fourche.

Vous avancez dans le musée, voici la cheminée sous laquelle vous pouvez entendre l’histoire du petit chaperon rouge, lue par un adulte ou en bande dessinée sous le manteau.

Vous avancez dans le musée, voici la cheminée sous laquelle vous pouvez entendre l’histoire du petit chaperon rouge, lue par un adulte ou en bande dessinée sous le manteau.

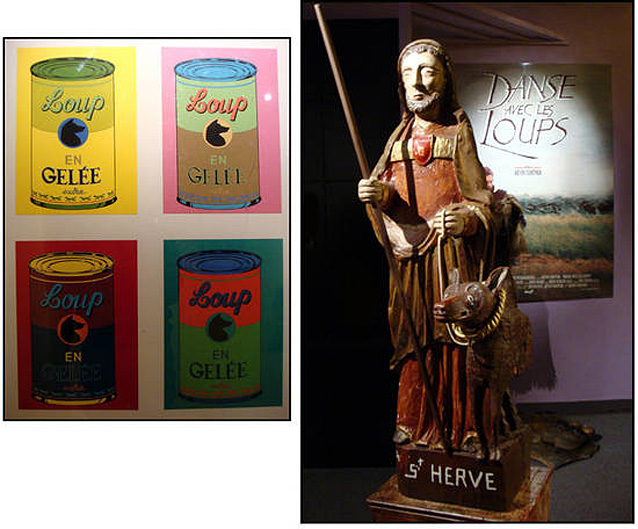

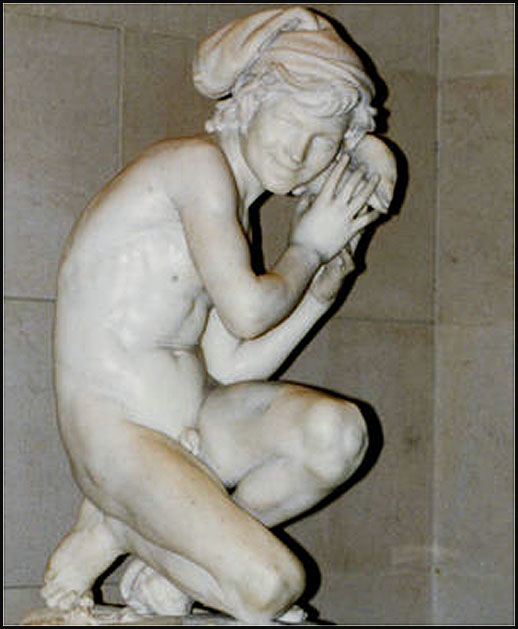

La salle suivante, bien éclairée, fait jouer avec le loup petits et moyens par des objets à soulever, des trous où mettre l’œil, des vitrines de peluches. Les parents iront voir, pendant ce temps, la salle attenante consacrée aux peintures et sculptures temporaires en rapport avec le loup. Un dernier endroit, peint en sombre pour lâcher l’imagination, laisse des livres d’images à portée des loupiots. Vous êtes juste avant la boutique, tenue par la même jeune fille aux joues roses, qui vous vend les désirs repérés : les livres d’enfants y tiennent la meilleure place.

La salle suivante, bien éclairée, fait jouer avec le loup petits et moyens par des objets à soulever, des trous où mettre l’œil, des vitrines de peluches. Les parents iront voir, pendant ce temps, la salle attenante consacrée aux peintures et sculptures temporaires en rapport avec le loup. Un dernier endroit, peint en sombre pour lâcher l’imagination, laisse des livres d’images à portée des loupiots. Vous êtes juste avant la boutique, tenue par la même jeune fille aux joues roses, qui vous vend les désirs repérés : les livres d’enfants y tiennent la meilleure place.

Comptez-les biens, vos petits, peut-être le loup vous en a-t-il pris un ? Qui le saura avant de revoir le soleil ?

Comptez-les biens, vos petits, peut-être le loup vous en a-t-il pris un ? Qui le saura avant de revoir le soleil ?

Un manque choquant dans ce musée : les louveteaux, ci-dessous croqués par Pierre Joubert. Si l’on peut laisser de côté loubards de banlieue et Loups gris turcs, la laïcité n’exige pas d’ignorer de façon aussi flagrante un fait social aussi important que le scoutisme, fût-il à l’origine religieux. Alors que toutes les marchandises de la religion Disney sont en vitrine et dans les livres proposés.

Musée du loup, 1, rue du calvaire, 29410 Le Cloître Saint-Thégonnec, 02 98 79 73 45

Musée du loup, 1, rue du calvaire, 29410 Le Cloître Saint-Thégonnec, 02 98 79 73 45

Ouvert tous les jours de 14 heures à 18 heures en juillet et août et toute l’année sur réservation pour les groupes (20 personnes). Tarifs : adultes : 3,50€, enfants 7 à 12 ans : 2,50€, enfants – de 7 ans : gratuit.

Site : http://www.museeduloup.fr/

Animations estivales 2012 :

- Exposition Le petit conte rouge, du 1er juillet au 31 Octobre

- Loup gris et paysage en Monts d’Arrée, les vendredi 6, 13, 20 et 27 juillet : Après une visite guidée au musée du loup le matin, un guide nature de Bretagne Vivante-SEPNB, vous fera découvrir les landes du Cragou l’après-midi, réserve naturelle régionale entre steppe et savane, riche d’une flore et d’une faune exceptionnelles et ensorcelantes…. Réservation obligatoire : 02.98.79.73.45

- Les nuits du Loup, les 18 juillet et 8 août : Partez sur les traces du loup… visite libre du musée à partir de 21h, puis balade nocturne dans la réserve naturelle régionale des Landes du Cragou en compagnie d’un guide nature. A partir de 6 ans. Réservation obligatoire : 02.98.79.73.45

Commentaires récents