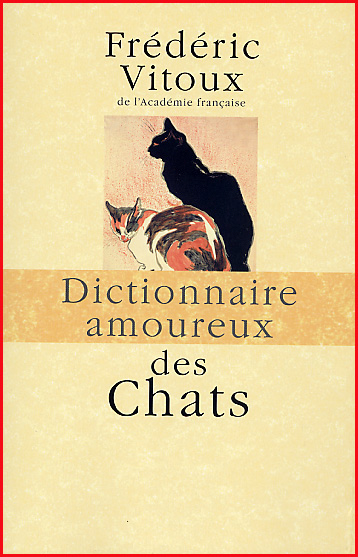

De « Abyssin » à « Zen », Frédéric Vitoux nous offre 141 entrées sur les « tigres d’appartement » et autres félins domestiques. Il n’existe point de chats pitres, d’où la forme en dictionnaire. Il est dédié aux 5 ou 6 chattes lybiques qui, il y a 10 000 ans, se sont domestiquées pour engendrer les quelques 11 millions de chats français.

De « Abyssin » à « Zen », Frédéric Vitoux nous offre 141 entrées sur les « tigres d’appartement » et autres félins domestiques. Il n’existe point de chats pitres, d’où la forme en dictionnaire. Il est dédié aux 5 ou 6 chattes lybiques qui, il y a 10 000 ans, se sont domestiquées pour engendrer les quelques 11 millions de chats français.

Attention ! l’amour des chats ne va pas jusqu’à l’encyclopédie ; il s’agit plus d’un vagabondage amoureux que d’un traité de A à Z. Mais l’on y trouve le chat du Cheshire et surtout ce qui reste de son sourire ; Bébert, chat de Céline, auquel l’auteur a consacré un livre, après sa thèse ; Belzébuth, le chat Fracasse ; le Chat Noir, enseigne du Cabaret du même nom dans le Montmartre 1900, dessiné par Adolphe Willette ; le chat sceptique de l’Annonciation de Lorenzo Lotto ; le temple aux chats de la déesse Bastet à Bubastis ; jusqu’aux « camarades chats » du musée de l’Hermitage à Léningrad, bouffés lors du siège de 1941-44, qui avaient été établis ès droits et qualités par décret de SM Elisabeth Première et importés à grands frais de Kazan – maintenus dans les lieux par Lénine pour défendre les œuvres des méfaits sournois des souris contre-révolutionnaires.

On y trouve de tout dans ce bric-à-brac pour chats. Y compris d’ailleurs des digressions innombrables qui ont empêché l’auteur de faire court et des raccourcis de la conversation familière comme cet étonnant « c’est eux qui… » (p.598) peu digne d’une signature « de l’Académie Française » ! Mais, comme dit l’auteur si volontiers, passons.

On y trouve de tout dans ce bric-à-brac pour chats. Y compris d’ailleurs des digressions innombrables qui ont empêché l’auteur de faire court et des raccourcis de la conversation familière comme cet étonnant « c’est eux qui… » (p.598) peu digne d’une signature « de l’Académie Française » ! Mais, comme dit l’auteur si volontiers, passons.

Le chat est un personnage à part entière, à la voix de clarinette selon Prokofiev. Une enquête de 2005 montre qu’un quart des ménages français héberge un chat et qu’ils sont 1,6 par foyer, à 23% trouvés, le reste donné ou acheté. On disait du chat qu’il était le croisement d’un singe et d’une lionne qui s’ennuyaient durant le Déluge (p.144). On l’a divinisé en Égypte sous ses traits femelles d’une fille du Soleil, symbolisant le foyer, la maternité et l’énergie charnelle. Souvent les peintres l’ont représenté dans un coin du tableau (p.137), en clin d’œil pas dupe qui s’amuse du sérieux humain, en démolisseur des illusions sociales, rappelant que l’instant est le seul absolu. Hédoniste, libertaire, goinfre, sensuel, territorial, le chat ancre dans la réalité et dans le maintenant. Cattus en latin, ailouros en grec, il est appelé myeou en vieil-égyptien, ce qui n’est pas mal trouvé.

Le chat est un personnage à part entière, à la voix de clarinette selon Prokofiev. Une enquête de 2005 montre qu’un quart des ménages français héberge un chat et qu’ils sont 1,6 par foyer, à 23% trouvés, le reste donné ou acheté. On disait du chat qu’il était le croisement d’un singe et d’une lionne qui s’ennuyaient durant le Déluge (p.144). On l’a divinisé en Égypte sous ses traits femelles d’une fille du Soleil, symbolisant le foyer, la maternité et l’énergie charnelle. Souvent les peintres l’ont représenté dans un coin du tableau (p.137), en clin d’œil pas dupe qui s’amuse du sérieux humain, en démolisseur des illusions sociales, rappelant que l’instant est le seul absolu. Hédoniste, libertaire, goinfre, sensuel, territorial, le chat ancre dans la réalité et dans le maintenant. Cattus en latin, ailouros en grec, il est appelé myeou en vieil-égyptien, ce qui n’est pas mal trouvé.

Peintres, musiciens, cinéastes, photographes, auteurs de bandes dessinées ou de dessins animés, publicitaires, ont usé et abusé du chat. Qui ne se souvient de Félix le chat, de Grosminet, de Tom (& Jerry), jusqu’au Chat (tout court) et au chat du rabbin de Sfar ?

Mais ce sont les écrivains qui vivent le plus souvent une histoire d’amour avec leurs chats. Peut-être parce qu’ils sont rêveurs et silencieux comme lui, présence amicale, chaude et sensuelle ? Innombrables sont les écrivains cités, ils n’ont pas tous leur entrée pleine et entière mais sont évoqués de-ci delà, en passant : Arland, Aymé, Balzac, Banville, Bauchemin, Baudelaire, Buffon, Carroll, Céline, Champfleury, Chandler, Chateaubriand, Claudel, Colette, Dickens, Eliot, Fabre, Faulkner, Gautier, Giono, Hemingway, Hérodote, Highsmith, Hoffmann, Hue, Hugo, Kipling, La Fontaine, Léotaud, Lovecraft, Maillart, Mallarmé, Malraux, Maupassant, Michelet, Moncrif, Montaigne, Morand, Perrault, Poe, Shikibu (Dit du Genji), Van Vechten, Vialatte, Wells. Et l’auteur en oublie…

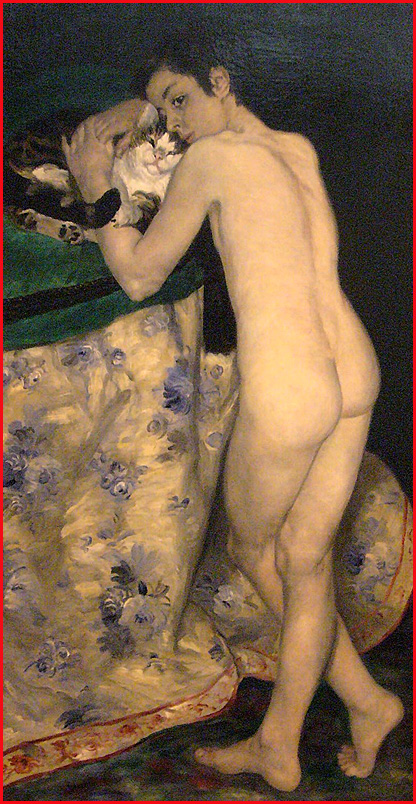

Il est rappelé que « la couleur noire nuit beaucoup au chat dans les esprits vulgaires » (Moncrif) et qu’en 1773 encore, on brûlait 13 chats à la saint Jean sur la grand place de Metz. Louis XIII enfant avait obtenu leur grâce auprès de son père lorsque cela fut fait pour la dernière fois à Paris. On croyait que les yeux des chats noirs étaient des braises de l’enfer et que les minets étaient les émissaires du Diable, accompagnant les sorcières au sabbat, la nuit venue, pour toutes les orgies de chair jeune fantasmées. La « chatte » , de même que de l’autre bord « les minets », restent des symboles sexuels bien connus que les peintres se font un malin plaisir à rappeler… Certains l’aiment chaud, en témoigne une recette gastronomique du 16ème siècle pour accompagner ces charmantes bêtes dont la chair a la consistance du lapin, rôti à l’ail et à l’huile (p.132).

Il est rappelé que « la couleur noire nuit beaucoup au chat dans les esprits vulgaires » (Moncrif) et qu’en 1773 encore, on brûlait 13 chats à la saint Jean sur la grand place de Metz. Louis XIII enfant avait obtenu leur grâce auprès de son père lorsque cela fut fait pour la dernière fois à Paris. On croyait que les yeux des chats noirs étaient des braises de l’enfer et que les minets étaient les émissaires du Diable, accompagnant les sorcières au sabbat, la nuit venue, pour toutes les orgies de chair jeune fantasmées. La « chatte » , de même que de l’autre bord « les minets », restent des symboles sexuels bien connus que les peintres se font un malin plaisir à rappeler… Certains l’aiment chaud, en témoigne une recette gastronomique du 16ème siècle pour accompagner ces charmantes bêtes dont la chair a la consistance du lapin, rôti à l’ail et à l’huile (p.132).

Évoquons, par contraste, la vie de Micetto, chat de Pape né au Vatican et qui finit ses jours heureux sur les genoux de Chateaubriand. De même Oscar, le chat qui accompagne les mourants dans un hôpital américain contemporain. Le premier chat timbré apparaît à la poste espagnole en 1927. La meilleure histoire belge sur les chats est authentique : un orgue d’où dépassaient les queues de chats aux voix de diverses octaves, pour célébrer Charles Quint. Le proverbe chinois le plus judicieux : « il est difficile d’attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout quand il n’y est pas » (les adeptes du libéralisme vaudou, qui aiment à inventer leur poupée « capitaliste » pour mieux la piquer sans craindre de représailles, devraient s’en inspirer).

Cocteau disait fort justement : « Si je préfère les chats aux chiens, c’est parce qu’il n’y a pas de chat policier. » Et pour rester dans le registre démocratique, citons ce mot de Churchill : « Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n’y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux. »

Cocteau disait fort justement : « Si je préfère les chats aux chiens, c’est parce qu’il n’y a pas de chat policier. » Et pour rester dans le registre démocratique, citons ce mot de Churchill : « Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n’y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux. »

Vitoux donne sa définition du chat à la page 489, aux deux tiers de son livre : « Avec son cerveau de 31 grammes et son indice de céphalisation 1/90, il a réussi à mettre l’homme dans sa poche, à s’installer chez lui, à lui voler son oreiller ou son meilleur fauteuil, à se faire servir des repas copieux à des heures régulières, à faire ses griffes sur son canapé et à mettre en charpie ses doubles rideaux, tout en continuant à être le roi de la maison. » Léonard de Vinci, qui est en épigraphe, disait de ces bêtes : « Chaque chat est un chef d’œuvre. » Ceux qui connaissent les chats seront d’accord ; ceux qui ne les connaissent pas ou les craignent (pour d’obscures raisons à psychanalyser) ont tort. Paul Morand : « les chats ne sont énigmatiques que pour ceux qui ignorent le pouvoir expressif du silence. »

Il y a même, en honneur d’un défunt blog, une Fugue pour chat en sol mineur de Scarlatti !

Frédéric Vitoux, Dictionnaire amoureux des chats , Fayard 2008, 721 pages

Commentaires récents