En quatre longues nouvelles – de petits romans – Edith Wharton, née en 1862, croque à belles dents la société qui fut la sienne, le New York du XIXe siècle. Chaque nouvelle est dédiée à une décennie, de 1840 à 1870. Elles racontent toutes la même situation inférieure de la femme, considérée comme mineure et sous la domination pleine et entière du père, puis du mari, et la situation impériale de l’homme, macho, pater familias et protecteur obligé. Le portrait du vieux Raycie, dans L’aube mensongère (première nouvelle), est édifiant : « sa tyrannie tracassière à l’égard des femmes de sa famille ; son ignorance inconsciente mais totale de la plupart des réalités, livres, êtres, idées, qui remplissaient maintenant l’esprit de son fils et, par-dessus tout, l’arrogance et l’incompétence de ses jugements artistiques » p.45. Ce qu’on appelle depuis mai 68 un vieux con.

Ce ne sont pas seulement les filles qui sont sous la tutelle du père, mais les garçons aussi lorsqu’ils sont trop faibles. C’est le cas de Lewis qui, à 21 ans, est envoyé faire son Grand tour en Europe pour se mûrir rt se viriliser. Mais pas sans conditions : son père le charge de constituer une collection de tableaux de grands maîtres italiens pour frimer en société. Lui veut épater la galerie en constituant une galerie qui sera, pense-t-il, enviée par les autres familles aisées de New York, une manière de renforcer sa réputation et sa position sociale. Évidemment, le fils une fois émancipé de la tutelle de son père par le voyage et ses rencontres, choisira des œuvres à la mode plus moderne, et son père en sera épouvanté. Il le déshéritera, sauf des tableaux qu’il a rapportés… et qui (mais 50 ans plus tard) auront vu leur valeur multipliée par cent.

Au fond, tout est là : dans la position sociale. Il s’agit de tenir son rang, de conserver ses richesses, de respecter la tradition. Pour le rang, il ne faut pas déroger aux codes et convenances, non plus qu’aux opinions reconnues. D’où le goût très conventionnel de « l’art », qu’on exhibe non par plaisir ni connaissance du sujet, mais en fonction de ce qu’il vaut sur le marché, qui est fonction de ce qu’apprécie la « bonne » société. Tout le « nouveau monde » est croqué en une phrase, assassine : « Issus de la bourgeoisie anglaise, ils n’étaient pas venus dans les colonies mourir pour une foi, mais vivre pour un compte en banque » (La vieille fille) p.80.

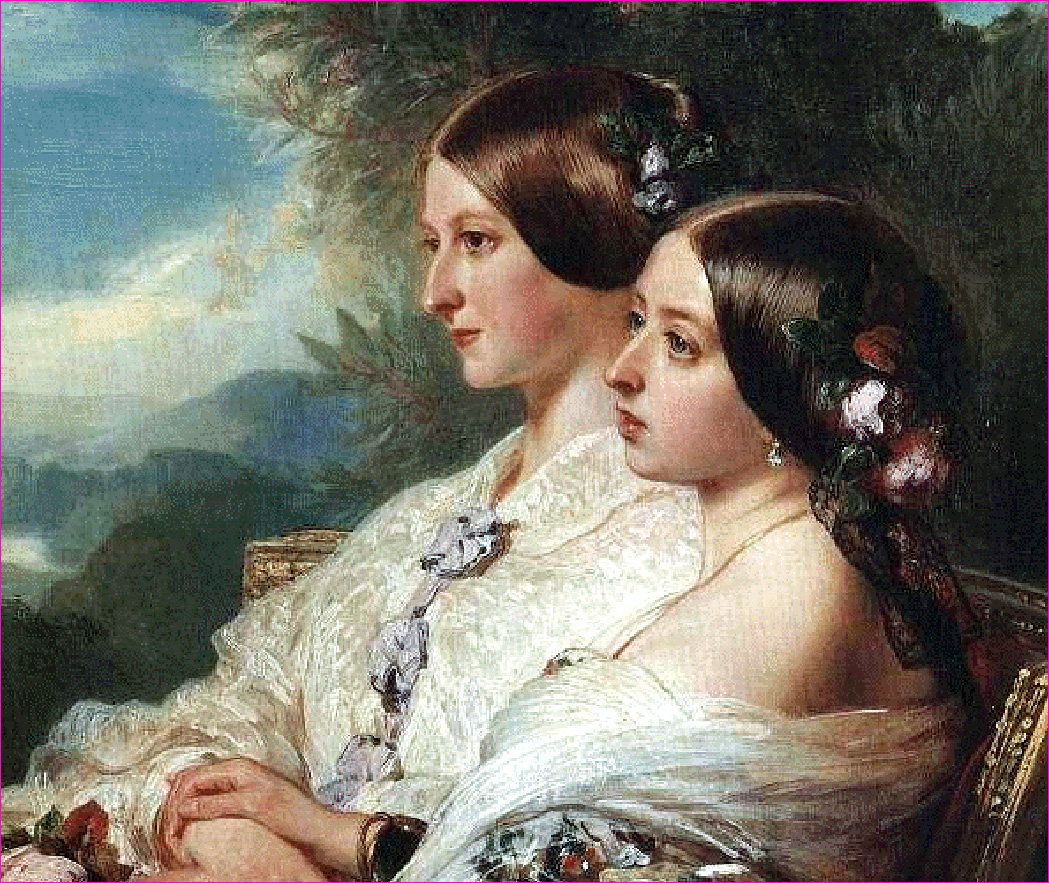

On se marie donc entre soi pour éviter la déperdition des biens et des gènes, et l’on s’effraie de tout écart qui pourrait affecter la pureté maternelle. Non sans terreur de la nuit de noce pour ces oies blanches conservées ignorantes et pures jusqu’à 25 ans, âge limite de consommation maritale. On ne parle pas de « ces choses là », ce serait indécent, et même la mère répugne à les évoquer in extremis avec sa fille qui lui pose candidement des questions à la veille du jour fatal. Ce pourquoi la « vieille fille » est obligée de l’être après avoir « fauté » avec un amoureux et conservé l’enfant adultérin noyé dans un « orphelinat » de charité constitué à cet effet. Charlotte a heureusement en sa sœur Delia, légitimement mariée et mère de famille, une alliée qui va lui permettre de sauver la situation. Mais le dilemme est : garder sa petite fille ou épouser un riche parti. Le choix sera vite fait, mais un autre risque va surgir : révéler qu’elle est sa mère au risque du scandale social et de la rendre immariable, ou garder le silence et n’être considérée par la progéniture que comme une vieille tante maniaque, une « vieille fille ».

Si l’on prend son plaisir, il faut que cela reste secret. L’incendie de l’Hôtel de la Cinquième Avenue est l’accident qui révèle le pot aux roses, lorsqu’on voit sortir une jeune femme en robe simple qui n’aurait pas dû y être. Elle se remarque parce que toutes les autres sont en robes de bal en plein hiver, avec des chapeaux extravagants à la dernière mode de Paris, et pas elle. Des fenêtres d’en face, où une vieille famille à réputation regarde le spectacle des pompiers, cela se remarque. Lizzie Hazeldean, femme mariée à un avocat qui se meurt du cœur, est dès lors bannie de la « bonne » société. On ne fraie pas avec une putain, même de luxe, lorsqu’elle est surprise à donner rendez-vous à son amant. Lequel veut bien l’épouser après la mort du mari, mais s’aperçoit que Lizzie était intéressée et pas amoureuse de lui. Il finançait ce que son mari avocat ne pouvait plus produire, inapte à l’activité. Les femmes n’ayant pas de biens, ne pouvant gérer ni travailler, il faut bien user d’expédients, même s’ils sont réprouvés par la morale sociale.

Car la société biblique inoculée dans le nouveau monde fonctionnait sur le mythe de l’Éden où la femme ne fait rien, obéit à son mari, et à la morale de Dieu-le-Père, en bref « la jeune fille sans argent ou vocation, mise au monde apparemment dans le seul but de plaire et ne possédant aucun moyen de s’y maintenir par ses propres efforts. Seul le mariage pouvait empêcher une telle jeune fille de mourir de faim, à moins qu’elle ne rencontrât une vieille dame ayant besoin de quelqu’un pour sortir ses chiens et lui lire le journal paroissial » (Jour de l’An) p.289.

Une satire fouillée de son milieu huppé et conventionnel de l’entre-soi, qui n’a guère changé au fond dans la plupart des sociétés. Un délice psychologique.

Edith Wharton, Vieux New York – nouvelles (Old New York), 1924, Garnier-Flammarion 1993, 305 pages, €8,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Edith Wharton déjà chroniquée sur ce blog

Commentaires récents