Voici un petit livre décapant, iconoclaste, qui revisite l’économie en mots simples accessibles à tout le monde. Les raisonnements sont limpides, bien que mis bout à bout sans structure d’ensemble.

Si je tente de me placer en hauteur, l’exposé semble être le suivant : seul le travail crée de la richesse et seule la liberté permet le travail efficace. Nous avons la chance de vivre encore en société de libertés – ce pourquoi tant d’immigrés veulent y tenter leur chance – ne gâchons pas nos talents au profit de fausses valeurs telle l’égalitarisme, la subvention, le règlement, le pouvoir autoritaire technocratique. C’est en gros la philosophie générale d’un libéral qui n’est ni libertaire ni libertarien, ne sacrifiant pas l’effort ni l’épanouissement des talents à l’hédonisme de l’assistanat ou au seul droit du plus fort. Il est pour une société régulée, mais qui décide librement en démocratie participative.

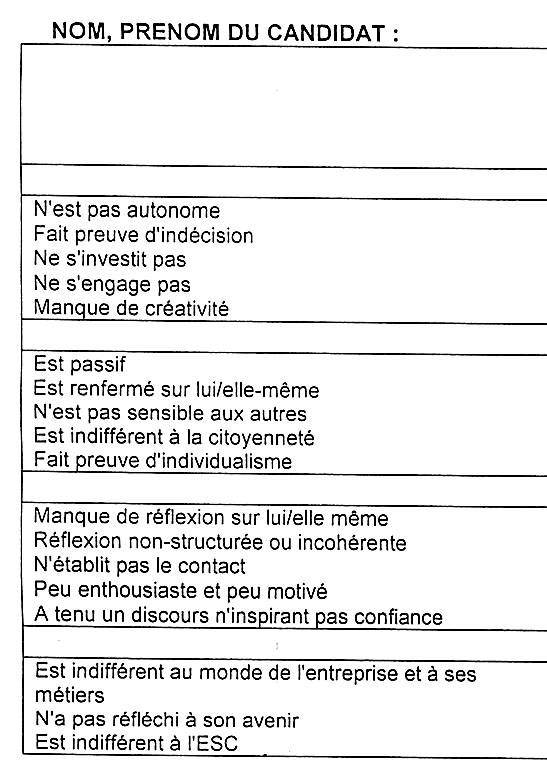

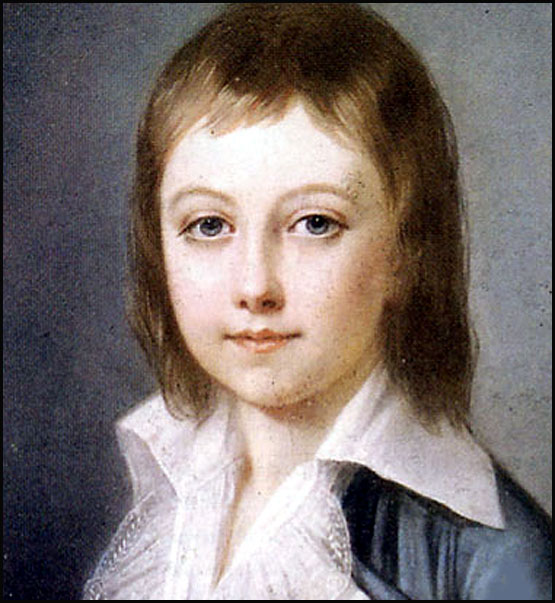

Si je tente d’entrer dans les détails, ce ne sera que pointilliste tant manque l’organisation de l’ensemble en discours cohérent aboutissant à un projet global clair. Car la succession des treize chapitres ne fait pas un plan ni ne dégage de lignes directrices, pas plus que le titre, contestable : le pauvre Mozart est peut-être devenu célèbre grâce à la combinaison de son talent et d’un travail acharné, mais quelle existence contrainte dès le plus jeune âge qui a formé un singe savant puis abouti à un adulte infantile mort jeune ! Est-ce un modèle d’individu libre et épanoui à suivre ? C’est dommage car le propos de François de Coincy mérite d’être connu et débattu, développé à l’aide d’exemples concrets de l’actualité (il y en a trop peu).

Les français sont inégaux… en production pour le pays : « Alors que le rapport des contributions [à la richesse nationale] entre la moyenne des tranches extrêmes est de l’ordre de 12, celui du niveau de vie est de l’ordre de 3. En rappelant que la contribution, c’est ce que l’on produit et que le niveau de vie est ce que l’on consomme, on constate que 60% des Français consomment plus que ce qu’ils produisent » p.38. Ce rapport inégal mesure le poids de la solidarité. Elle est un choix de société, pas une morale permettant de voler aux riches pour donner aux pauvres. Confondre l’égalité et la solidarité est le meilleur moyen pour faire fuir les talents, les entreprises et la contribution fiscale. Partir tôt en retraite ou laisser filer l’immigration de travailleurs pauvres diminue la richesse produite, donc le niveau de vie de chacun (p.47). Ce pourquoi la mesure du PIB est fausse car l’investissement compte deux fois le travail (p.77), ce qui biaise la perception de ce qui est et l’action politique.

Marx comme Keynes ou les monétaristes, ces trois piliers de la théorie économique contemporaine, tordent la réalité. « Karl Marx a vu dans le capital l’essence de l’économie de marché, alors que le moteur en était l’esprit d’entreprise. En ne tenant pas compte de tout le travail réalisé par le capitaliste entrepreneur, il enlève toute cohérence à la relation économique et en contestant la répartition inique du travail et du profit, il occulte la réalité du travail/profit de l’entrepreneur capitaliste. Pour lui, dans l’activité économique, l’entrepreneur n’existe pas, il n’y a que l’argent » p.106. Or l’argent n’est qu’une unité de compte pratique, pas un « bien ». Ce que mesure l’argent, c’est le travail accumulé (l’épargne) qui peut être prêté (le capital) pour produire des biens ou des services nouveaux (investissement) et suscitant une dette (qui peut être vendue). Le capital n’est que du travail réalisé avant, pas un fief féodal par droit de naissance. L’investissement, dont nos politiciens ont plein la bouche, génère le crédit et pas l’inverse : quel entrepreneur investira-t-il s’il n’a pas de débouché à sa production ? « Il n’y a aucune relation mathématique entre le montant de l’investissement et la création d’emploi ; cela dépend des projets » p.99. Or le projet est un pari d’entrepreneur, pas une décision administrative.

Le prix d’un bien ne reflète pas le travail accumulé pour le produire + le profit, mais le niveau de pouvoir d’achat que la demande sur ce bien est prête à investir. Ce qui dépend de la conjoncture, de l’utilité, de la mode, de l’imitation sociale et de bien d’autres choses. Un bien, pas plus qu’une entreprise n’a de « valeur en soi », mais seulement une valeur d’échange sur le marché. C’est ainsi que les analystes financiers évaluent la rentabilité d’une ligne de production, d’une société mise en vente ou d’un bien immobilier par le flux futur des bénéfices dégagés (actualisation des cash flows futurs).

Le système monétaire, quant à lui, est un jeu d’écritures et la spéculation ne produit rien, sinon un passe-temps à somme nulle où le risque est artificiellement joué au-delà de sa probabilité. « Ce marché des écritures est le principal générateur des crises financières » p.122. De même, la dette d’Etat est une insuffisance d’impôts qui permet de vivre au-dessus de ses moyens au détriment des générations futures. Un truc pratique à méditer : pour chaque foyer fiscal, la dette de l’Etat en France est de 25 fois l’impôt sur le revenu annuel du foyer (p.125).

Beaucoup de bon sens, des formules imagées comme cette délicieuse Main invisible d’Adam Smith comparée à un régulateur d’allure pour bateau à voiles, et une redéfinition des mots-valises trop usés des médias et des politiciens tels que croissance, crédit, dette, redistribution, profit, investissement et ainsi de suite. « La confusion est devenue la règle quand on nomme ‘droit au logement’ ou ‘droit au travail’ ce qui est en réalité un ‘droit du logement’ ou un ‘droit du travail’. On transforme en vérité morale ce qui est une convention sociale. Une telle déformation du sens des mots entraîne nécessairement désillusion et amertume » p141. D’où la perpétuelle tentation selon Aristote pour la démocratie de dégénérer en démagogie, portée ces dernières années par « la morale populiste » (p.137). Avec sa contradiction de fond : « sans inégalités, la solidarité n’a plus de sens » p.149.

Aujourd’hui retraité, l’auteur qui a occupé plusieurs fonctions financières dans le groupe Hachette puis créé un groupe immobilier avant de présider la Compagnie de Chemins de Fer Départementaux de 1977 à 2018, prône de calculer le produit national de chacun, de supprimer toutes les niches fiscales et les aides aux entreprises, et en contrepartie de créer un produit social pour compenser les distorsions de concurrence des pays à bas salaires. Entre autres.

Un livre utile qui prône l’esprit critique. Décapant !

François de Coincy, Mozart s’est-il contenté de naître ?, 2020, autoédition bookelis.com, 205 pages, €18.00 e-book €9.99

Blog de l’auteur

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Commentaires récents