C’est un nouveau feuilleton porno chic fin de siècle du couple Colette et Willy. Sauf qu’il est paru en deux parties, Minne et Les égarements de Minne et que, lorsque Colette a récupéré ses droits après la séparation d’avec son mari Willy, elle en a fait un roman unique, sabrant sans pitié une partie des ajouts de Willy. Reste l’histoire d’une fille, toujours un double de Colette, de Claudine et d’Annie, rêvant au grand amour romantique et sadique à l’adolescence, mariée selon les normes à son cousin plus âgé connu depuis l’enfance, et qui s’ennuie. Elle prend des amants, cherche à jouir, n’y parvient pas. Elle désespère…

Et voilà un vieux beau, le fameux Maugis, journaliste critique de théâtre, la quarantaine, chauve, gros, alcoolique, qui la désire sans la toucher, s’intéresse vraiment à elle. Ses yeux se dessillent : l’amour n’est pas à sens unique, il faut donner pour avoir. C’est alors que la crise survient avec son mari, elle se rebelle, lui la voit telle qu’en elle-même et non plus comme la copine complaisante de toujours. Elle existe, il l’aime, il veut son plaisir. Lorsqu’il la baise, dans un grand hôtel de Monte-Carlo où il est envoyé pour affaires, elle jouit enfin. L’orgasme !

Voilà le canevas, à grands traits. L’intéressant est moins dans la personnalité de Minne, adolescente fantasque à l’imagination enfiévrée de sensualité, que dans le processus qui va conduire des premiers émois romantiques à un statut de quasi prostituée, la rédemption finale de la chair étant plaquée au final comme incongrue. Minne a 14 ans, vit seule avec Maman qui a peur de tout changement et ne voit pas sa « petite » fille autrement que sage et rangée. Or Minne lit en cachette le Journal, ramassis de faits divers à sensation qui décrit notamment les crimes d’une bande d’Apaches des Fortifs. Elle fantasme sur le beau Frisé, jeune homme souple à la démarche de chat au jersey moulant son torse de jeune faune, casquette à carreau sur le front et chaussures de tennis aux pieds. Elle rêve de devenir sa « reine », celle qui ordonne et régule la bande, qui compte le butin et baise ardemment sous la lune. Pour s’accomplir, elle doit fuir sa famille, son milieu.

Elle croise en allant à l’école un marlou qui ressemble à son fantasme mais ne peut lui parler. Un soir, alors qu’elle songe à sa fenêtre ouverte, elle croit le voir dans la rue, elle l’appelle, descend, mais le temps qu’elle se peigne et s’habille pour plaire au mauvais garçon, il s’est éloigné. Elle court dans les rues de la zone, se perd, aborde des personnages tous plus louches les uns que les autres, dont un vieux monsieur à canne qui aime les « petites filles ». Elle fuit, se retrouve miraculeusement au matin en bas de chez elle mais s’écroule une fois rentrée, couverte de boue et épuisée. Chacun croit qu’elle a été violée. Il n’en est rien mais sa mère en meurt quelque temps après et l’oncle Paul, qui a vu comme médecin qu’elle est intacte physiquement, n’en déclare pas moins qu’elle a une fièvre de mauvaise vie. Son fils Antoine, de trois ans plus âgé qu’elle, la désire depuis sa puberté et est heureux de la marier. Avec la réputation qu’elle a, elle n’aurait pas trouvé ailleurs. Comme quoi l’amour est un leurre, surtout l’Hâmour, comme disait Flaubert, cet égarement gonflé du sentiment attisé par les hormones. Rien de naturel dans l’Hâmour, que du fantasme, du grandiloquent, de l’inaccessible.

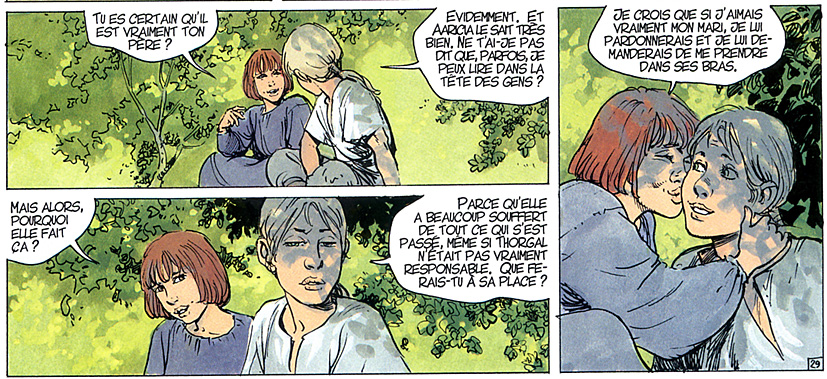

En revanche Minne devine bien, une fois mariée, « que l’Aventure c’est l’Amour, et qu’il n’y en a pas d’autre » p.743 Pléiade. Existe-t-il un roman sans aventure amoureuse ? Mais amant, ami et allié ne cohabitent pas toujours dans le même mari, aussi « faut-il » (selon Colette) multiplier les expériences pour trouver le bon équilibre. Antoine le mari est protecteur mais pas vraiment allié ; le jeune baron Couderc de 22 ans est bien joli comme amant mais prend son plaisir sans se soucier de celui de sa partenaire ; Maugis, le libidineux sarcastique, est un véritable ami mais serait un mauvais amant… « J’ai couché avec lui [Couderc] et trois autres, en comptant Antoine, déclare sans aucune vergogne Minne à Maugis. Et pas un, pas un, vous entendez bien, ne m’a donné un peu de ce plaisir qui les jetait à moitié morts à côté de moi ; pas un ne m’a assez aimée pour lire dans mes yeux ma déception, la faim et la soif de ce dont, moi, je les rassasiais ! » p.797. La quête de soi est la satisfaction de la volupté : si le mari faillit, la femme est en droit de revendiquer sa liberté. C’est que tous deux sont libres depuis 1789.

C’était très « fin de siècle », cette audace à parler de sexe et à vanter les frasques sexuelles d’une jeune fille rangée. Minne est une ingénue qui ne sait pas que donner son corps avilit quand l’amour n’est pas là et que baiser à gogo prostitue sans pour autant trouver sa bonne pointure. Colette transgressera le genre pour goûter d’autres plaisirs sans que sa quête en soit plus fructueuse. A toujours aspirer au Graal, on ne vit pas assez les vrais moments du présent. Don Juan n’a jamais été heureux.

Colette, L’Ingénue libertine, 1909, Albin Michel poche 1991, occasion ; e-book Kindle €5,49

Colette, Œuvres tome 1, Gallimard Pléiade 1984, 1686 pages, €71,50

Colette sur ce blog

Commentaires récents