Nous passons cette fois une longue nuit réparatrice, qui vient en plus de la sieste. Elle nous est nécessaire pour purger la fatigue accumulée. Nous sommes vers 2700 m au bord du lac septième. Nous allons en descendre le chapelet dans la matinée.

Le soleil n’empêche pas la pluie de tomber à nouveau, mais sans force. Des locaux – tous mâles – défilent au bord du lac pour jeter un coup d’œil aux étrangers – et surtout aux étrangères. Ils prennent prétexte de venir saluer les chefs.

Nous partons pour une courte marche, sans sac, jusqu’au lac n°6 et son village de torchis. Les braves 4×4 UAZ nous ont rejoint ce matin, ils transportent le matériel et nos bagages. Nous visitons dans le village un moulin à grains alimenté par une conduite forcée dérivée du torrent. La meule broie le grain fin quand elle va lentement ; si on la règle plus vite, elle broie plus grossièrement.

Le « Koop magasin » est ouvert, un peu plus bas dans le village, mais il ne contient rien de ce que nous achèterions. Trônent les aliments de base des habitants : un gros sac de thé, des biscuits, des sodas sucrés et de gros blocs de sucre blanc.

Nous quittons le village pour marcher encore quelques centaines de mètres en suivant le torrent. Le lac 6 s’ouvre devant nous comme à Côme. Les pentes en sont juste un peu moins romantiques, les humains n’en ayant pas autant civilisé la nature. Nous montons alors dans les 4×4 jusqu’au lac n°3 pour le pique-nique.

Nous devions cette fois nous baigner mais, fait exprès, il se met à pleuvoir. Les rives herbeuses ne sont pas non plus très engageantes. D’autres véhicules sont là en ce samedi, dont un homme et son fils de dix ans. Ils ramassent les bouteilles vides et récupèrent les boites de conserve. Nous leur donnons les nôtres et Lufti engage la conversation. Le gamin, que je prends en photo, se prénomme Shodon.

Les lacs 2 et 1 ont une belle couleur, turquoise profonde. Nous suivons la piste qui les longe en voiture une fois le pique-nique avalé. L’essentiel a été pris sous cape, comme si nous en rions. Il faut dire que, cette fois, la marche est finie. Le vin doux local, agrémenté d’une rose sur son étiquette, est bienvenu sous cette pluie qui fait quelque peu frissonner. Son parfum convient d’ailleurs parfaitement au melon et à la pastèque. Tout comme le bourbon Jim Beam que Jean-Luc a apporté dans une fiasque va bien avec les sprats en conserve. Jean-Luc en fait un instant précieux en ne délivrant le breuvage que bouchon par bouchon. « Juste pour le goût. »

Ma voiture nous descend jusqu’à la ville de Pendjikent où règne une chaleur accablante. Nous n’en avons plus guère l’habitude après ces jours en montagne. Les gamins nus qui brillent au sortir des trous d’eau sont manifestement libres et heureux comme jamais.

Supplément accepté, le musée de Pendjikent nous permet d’examiner l’un des derniers musées soviétiques probable. Il a en effet ce petit côté provincial, pédagogique jusqu’au patriotisme, éclectique et dépassé. Il montre des oiseaux empaillés et les photos des derniers dignitaires soviétiques, à peine 15 ans auparavant.

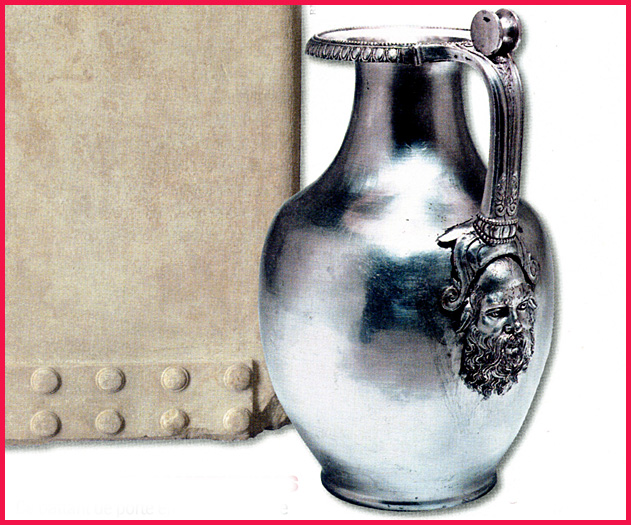

Le plus intéressant pour nous est sans conteste ce qui reste de la civilisation sogdienne du 5ème au 7ème siècle après. Poteries, bijoux, fresques murales. L’un des pots a son embout clairement phallique qui le fait désigner comme grec.

Des bijoux barbares, emperlés de pierres rares, turquoise, lapis et rubis, se pavanent dans les vitrines. Ils disent la vanité des classes sociales. L’éclairage chiche des époques de pénurie et les rideaux de mousseline synthétique font de l’endroit un lieu typiquement soviétique. Y flotte même cette vague odeur de cire et d’encre de la Bureaucratie. Le guide local francophone pris pour le musée nous explique l’histoire en un français fleuri, à la grammaire résumée. Il court de vitrine en vitrine et de salle en salle. Il est rapide, désuet, sympathique.

Nous allons, dans la foulée de cet après-midi qu’il faut meubler, passer quelque temps sur le site des fouilles archéologiques. Elles ont été commencées avec l’aide des Français en 1954, en pleine ère stalinienne. Boris Marschak les dirigeait jusqu’à son décès, l’an dernier d’une crise cardiaque sur le site même. Sa femme a repris le chantier. C’est ce que nous explique une archéologue française rencontrée sur le site et qui aime à nous faire sa visite. Nathalie Lapierre vient chaque année bénévolement depuis 1989 participer aux fouilles et aux études durant ses vacances scolaires d’été. Elle est documentaliste du lycée Racine à Paris et est mandatée au Tadjikistan par le Collège de France comme russophone. Elle a défendu une thèse et publié quelques articles. C’est sa passion. Elle tient aussi un chantier en Ouzbékistan.

Toute une troupe tadjike nous a demandé de les prendre en photo avec nous-mêmes et nos propres appareils. Non pas pour leur envoyer vraiment, bien qu’ils aient donné une adresse, mais plutôt pour le plaisir d’exister en Occident, comme les gamins de la montagne. Il y a une sorte de superstition de l’image ici, comme si être « immortalisé » sur la pellicule (ou les pixels) donnait une forme d’éternité moderne.

Le site nous apparaît comme un chaos lunaire sous le soleil ardent qui a grillé les herbes. Une fois clarifié par l’érudite Nathalie, l’endroit se compose d’une citadelle et d’une ville où les temples tiennent un quart de la superficie. Tout ce qui est production, bazar ou ferme, se trouve relégué hors enceinte. La ville est sogdienne, datée du 5ème au 8ème siècle. Elle est bien celle de l’élite de pouvoir, de l’armée et de l’administration. Elle me rappelle les cités-châteaux samouraïs du Japon médiéval. Les temples ont l’architecture de l’Orient ancien avec quelque influence hellénistique : un sanctuaire compact, un portique à colonnes en façade et une cour où les fidèles pouvaient suivre les cérémonies. Les Sogdiens n’avaient pas pour tradition de représenter leurs dieux. Sous l’influence de leurs voisins, lorsqu’ils se sont mis à les représenter, ils ont donc emprunté aux styles hellénistique, sassanide, hindou. Dans chaque maison du site les murs d’une ou plusieurs pièces sont couverts de peintures, dont celles conservées nous montrent le style en trois niveaux. Au niveau supérieur, scènes de prières devant les patrons de la maison ; au niveau moyen, scènes de banquets et de batailles évoquant les récits historiques ; au niveau inférieur, des illustrations de contes, de fables, de chanteurs et musiciens, d’animaux sauvages en liberté. En haut, les formes se lovent dans un arc, au centre en bandeau, en bas en panneaux rectangulaires. Et la hauteur de chaque représentation diminue. Tout cela était très pensé, symbolique. Appui des dieux vers le plafond, dignité des rois et valeur des guerriers épiques au milieu, enfin sagesse pratique et divertissement près du sol. Les trois fonctions indo-européennes ici encore illustrées par les peintures du 7ème siècle sogdien.

Bâtie uniquement de briques crues et de bois, la ville a brûlé lors des invasions arabes. Elle s’est progressivement enfouie sous la terre. Cuites par l’incendie, les briques des murs ont conservé les peintures murales qui les ornaient dans les pièces d’apparat, ainsi que les cheminées bâties pour les froids hivers et les sols dallés. Mais, mis au jour par les archéologues, les murs fragiles subissent les intempéries. Non protégés à l’ère soviétique faute de savoir, puis depuis la chute de l’empire faute de crédits, les pluies régulières dues à la modification du climat depuis 5 ou 6 ans font littéralement fondre la ville antique. D’où cette impression de chaos qui diffère de celle que l’on a devant les photos des fouilles, une fois chaque structure dégagée. Désormais, les archéologues fouillent, photographie et étudient – puis rebouchent. Les vestiges seront ainsi préservés par cette terre qui l’a fait durant plus de mille ans.

La ville n’a pas été mentionnée par les voyageurs chinois du temps, qui ont pourtant décrit largement la Sogdiane. Elle est restée d’importance secondaire jusqu’à ce que son prince, Dewastic, ne vint à prétendre au titre de « roi de Sogdiane, seigneur de Samarcande ». Ce sont les rusés Arabes, venus ici en conquérants, qui ont flatté Dewastic en lui confirmant le titre de roi… juste avant de lui envoyer une armée qui le bat, le fait prisonnier et le crucifie. Nous étions en 722. En quelques années, la province devient arabe et la population s’islamise. Dans les années 770, les habitants abandonnent le site qui, désormais, va s’effondrer en ruines. Une ville de terre, de pisé et de bois ne pouvait tenir longtemps.

Nathalie nous fait aussi la visite du petit musée annexe aux fouilles. Il contient un peu de tout, poteries en majorité, ossuaire (rassemblés sous les mausolées à voûte des nécropoles, à l’écart de la ville), un chaudron en bronze plié, des intérieurs de pots avec du grain, deux piliers de cheminée, quelques bijoux…

Nous revenons dans la ville pour aller loger chez l’habitant, dans une vaste demeure de pisé aux pièces nombreuses ouvrant uniquement sur l’intérieur, sur un jardin-verger. La douche est à l’eau chaude – mais se prend au seau puisé dans une baignoire. Elle apparaît merveilleuse à nos corps empoussiérés par trois jours sans eau. Nous en sortons rajeunis, régénérés. Les WC sont une vaste pièce de terre battue avec un simple trou en forme de fente au centre. Nous dormons en deux dortoirs de cinq, près de la pièce à manger, qui s’ouvre sous l’auvent d’entrée.

Le dîner est somptueux. Il comprend trois zakouskis de salades diverses, un bortsch aux patates et des raviolis à la viande. Lufti, comme il s’agit du dernier soir avec lui, veut nous faire boire de la vodka, mais nous sommes décidément peu à goûter cet alcool blanc trop fort et sans goût. Le vin au goût de madère nous sied mieux.

Nous nous couchons assez vite. Il fait chaud mais un vent coulis frais ne tarde pas à circuler par la porte ouverte sur le jardin et la nuit n’est pas si torride que cela.

Commentaires récents