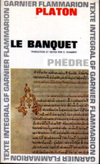

Il faut relire, l’âge mûr venu, l’un des maîtres de sagesse : Platon. Non pour se mesurer à Agathon, jeune auteur de pièce, ni à Aristophane, comique universellement connu, ni à Alcibiade, bel adolescent devenu grand politique, ni à Socrate, de laide apparence mais de haute vertu. Il s’agit plutôt d’aller contre le courant de notre époque pressée et machinale, où l’on sait de moins en moins parler, où les mots-étiquettes prennent la place des mots-qui-expriment.

Il faut relire, l’âge mûr venu, l’un des maîtres de sagesse : Platon. Non pour se mesurer à Agathon, jeune auteur de pièce, ni à Aristophane, comique universellement connu, ni à Alcibiade, bel adolescent devenu grand politique, ni à Socrate, de laide apparence mais de haute vertu. Il s’agit plutôt d’aller contre le courant de notre époque pressée et machinale, où l’on sait de moins en moins parler, où les mots-étiquettes prennent la place des mots-qui-expriment.

En notre temps, le jargon et le slogan supplantent le dialogue, ce qui fait que nul n’écoute plus guère personne. Les mots deviennent du vent, les phrases de l’air chaud émis, comme disent joliment les Anglais qui sont observateurs aigus des travers latins. « On » se pose, « on » manifeste, « on » braille : où est la parole dans cet histrionisme ? Où est la personne dans cet anonymat du « on » ? Où est le dialogue qui fait avancer la vérité ? Où est le débat démocratique, pourtant né en Grèce il y a deux millénaires et demi ? Où est l’intérêt pour l’autre, tout simplement, que manifeste l’écoute dans la parole alternée ? Qu’a donc à nous « dire » le narcissisme des grèves corporatistes ? Le sempiternel « moi-je » télévisuel et les rodomontades politiciennes en miroir ? L’autisme des « yakas » militants ? Les beuglements hormonaux des geeks à réaction, dans les commentaires de blog ?

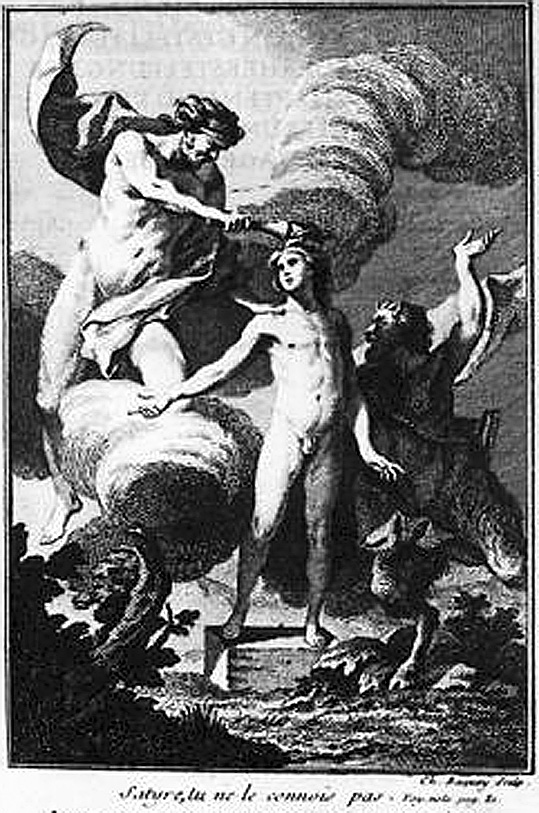

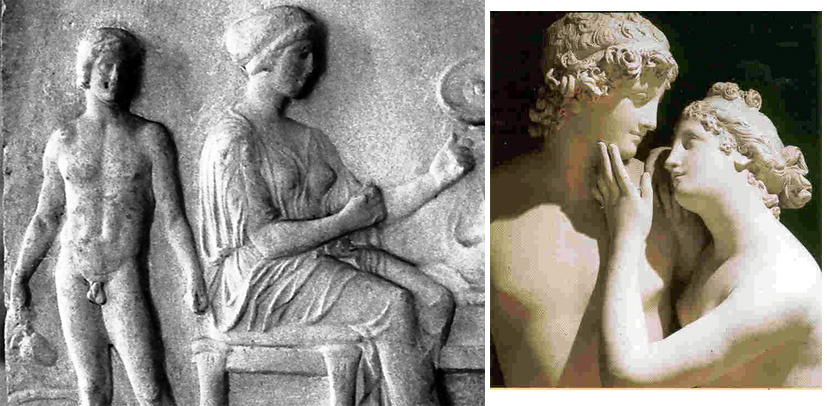

La vertu des Grecs antiques est de nous le rappeler : l’être humain est doué de raison, donc « animal politique ». La vertu du ‘Banquet’ de Platon est de nous faire souvenir (près de 2400 ans après avoir été écrit) qu’un bon repas et du vin en abondance ouvrent la bienveillance du cœur comme l’agilité de l’esprit aux discours. La parole, sur le thème de l’éros, permet d’approcher la sagesse. L’« éros » et non pas « l’amour », comme le tropisme chrétien fait trop souvent traduire. Éros dépasse la simple liaison physique et affective entre deux êtres animés pour se présenter comme un lien fondamental de la nature. Éros est un intermédiaire entre les hommes et les dieux, une énergie qui pousse à sortir de soi pour aller vers les autres. Energie du ventre, du cœur et de l’esprit qui fait sortir de l’instinctif, extirpe de la bêtise animale pour s’élever à la connaissance extrahumaine. Cela va bien au-delà du sexe comme du sentimentalisme rose !

La vertu des Grecs antiques est de nous le rappeler : l’être humain est doué de raison, donc « animal politique ». La vertu du ‘Banquet’ de Platon est de nous faire souvenir (près de 2400 ans après avoir été écrit) qu’un bon repas et du vin en abondance ouvrent la bienveillance du cœur comme l’agilité de l’esprit aux discours. La parole, sur le thème de l’éros, permet d’approcher la sagesse. L’« éros » et non pas « l’amour », comme le tropisme chrétien fait trop souvent traduire. Éros dépasse la simple liaison physique et affective entre deux êtres animés pour se présenter comme un lien fondamental de la nature. Éros est un intermédiaire entre les hommes et les dieux, une énergie qui pousse à sortir de soi pour aller vers les autres. Energie du ventre, du cœur et de l’esprit qui fait sortir de l’instinctif, extirpe de la bêtise animale pour s’élever à la connaissance extrahumaine. Cela va bien au-delà du sexe comme du sentimentalisme rose !

Le banquet est un rite social où les convives apaisent leur faim par des mets et spiritualisent l’aliment par le vin. Le thème choisi de « l’éros » remue les passions, les fait s’entrechoquer dans les relations personnelles, tout en médiatisant le désir par la parole. La logique du langage aboutit à la connaissance, rapport individuel à la vérité, ouverture de l’esprit. Du rite social de masse est née la relation personnelle entre amis choisis. De la parole naît le rapport de chacun avec la philosophie. Aliments, passions, sagesse : du rassasiement des sens à l’affectif amical puis à la joie spirituelle – telle est l’économie du bien-vivre que nous propose Platon.

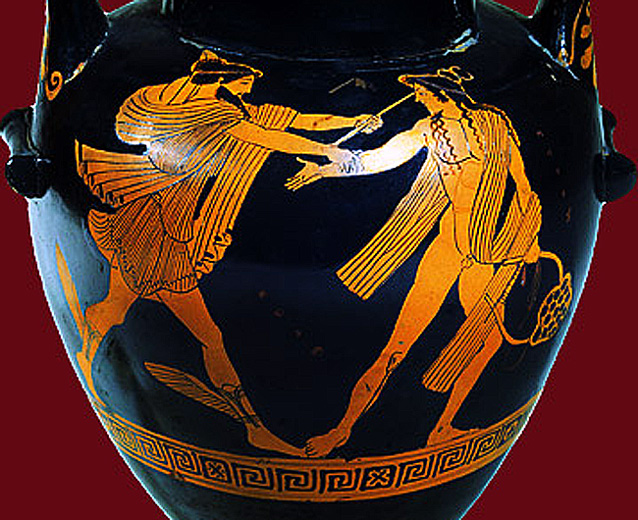

Il nous emmène chez Agathon par un prologue où un convive raconte, des années après, ce que lui a rapporté un autre. Humour platonicien de ce « jeu du téléphone ». Mais la vérité en surgira, toute nue et toute crue, belle comme un diamant ou comme Éros, l’éternel enfant vif entièrement nu. Seule la vertu, la beauté, le bien peuvent ainsi perdurer, sans fard ni voiles, inaltérés malgré les intermédiaires.

Une introduction campe le décor et les personnages. Platon ne décrit pas les hommes par ce qu’ils sont mais parce qu’ils disent et font. L’apparence ne compte pas, ni la Situâââtionn (comme écrivait Céline qui se moquait des vaniteux franchouilles). Seules les actions et les œuvres sont à considérer. Leçon que devraient méditer nos Guignols qui paradent dans l’info alors qu’ils ne « produisent »… que du divertissement de cirque. Suivent au Banquet sept discours tout en gradation, allant du plus évident au plus subtil, du partiel au général.

Une introduction campe le décor et les personnages. Platon ne décrit pas les hommes par ce qu’ils sont mais parce qu’ils disent et font. L’apparence ne compte pas, ni la Situâââtionn (comme écrivait Céline qui se moquait des vaniteux franchouilles). Seules les actions et les œuvres sont à considérer. Leçon que devraient méditer nos Guignols qui paradent dans l’info alors qu’ils ne « produisent »… que du divertissement de cirque. Suivent au Banquet sept discours tout en gradation, allant du plus évident au plus subtil, du partiel au général.

1. Phèdre, le premier à parler, décrit Éros comme le dieu le plus ancien, né après Chaos et Terre.

2. Pausanias distingue deux fils d’Aphrodites différentes, la Vulgaire vouée à l’attraction des corps, et la Céleste orientée vers la vertu.

3. Éryximaque, médecin, élargit l’éros à la recherche d’harmonie entre toutes choses, à ce qui fait du bien, de la santé du corps à la vertu de l’âme.

4. Aristophane conte la parabole de l’androgyne séparé par Zeus en deux êtres sexués qui ne cessent désormais de rechercher avec passion leur moitié perdue pour fusionner.

5. Agathon, l’amphitryon, décrit Éros comme beau, délicat et tempérant, qui encourage les relations.

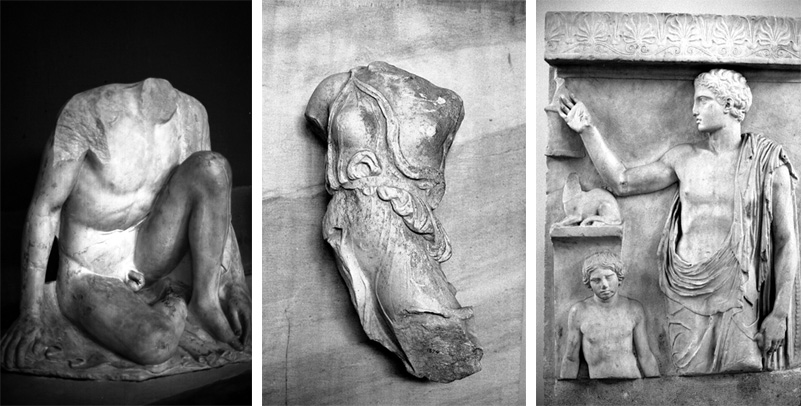

6. Socrate souligne que l’éloge n’est pas vérité et que lui ne parlera d’éros que comme élément de sa recherche. Éros n’est pas un dieu mais un intermédiaire (daimon), il n’est pas un état mais une recherche, pas un destin (le coup de foudre) mais un mouvement (l’apprivoisement érotique). Il aiguillonne tous les êtres à établir leur immortalité. Le plus courant est par la procréation d’enfants, de façon plus élevée par la production d’œuvres. Les plus belles seront les fils spirituels formés par l’enseignement de la vertu.

7. Arrive enfin Alcibiade ivre (il dit donc la vérité) qui se lance dans l’éloge mesuré de Socrate, son maître, dont il était amoureux jeune garçon. Tempérant, courageux, maître de ses passions, le vieux Silène a pris le bel éphèbe par les sens, à quinze ans, pour l’attacher au cœur et lui élever l’âme – et le conduire à l’âge adulte, bientôt père et citoyen. La philosophie est enchantement de la raison, passion spirituelle, bien-vivre par exercice de la mesure en toutes choses. Telle est la vertu de l’amour, l’éros.

L’épilogue, comique, fait interrompre le banquet par de nouveaux buveurs et par la fatigue.

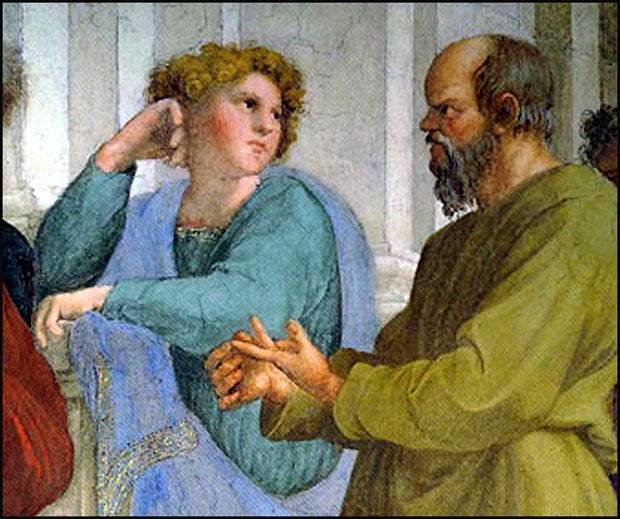

Le livresque Phèdre, le procédural Pausanias, le doctoral Éryximaque, l’imaginatif Aristophane, le sophistiqué Agathon apparaissent comme autant de prologues au grand Socrate. Ils représentent des façons partielles d’user de la raison. Le seul qui soit ondoyant, familier, logique et élevé « à la fois » est Socrate. Il allie plaisirs, passions et raison en un tout maîtrisé : il est pleinement homme. Alcibiade, dans son panégyrique truculent et énergique, avec sa fougue de jeune homme, en trace le portrait en creux. Après le discours même du philosophe (qui s’efface derrière Diotime, prêtresse), l’image restée de son enseignement chez un adolescent ouvert à tout complète et éclipse les apprentis raisonneurs, mais gentiment.

Le livresque Phèdre, le procédural Pausanias, le doctoral Éryximaque, l’imaginatif Aristophane, le sophistiqué Agathon apparaissent comme autant de prologues au grand Socrate. Ils représentent des façons partielles d’user de la raison. Le seul qui soit ondoyant, familier, logique et élevé « à la fois » est Socrate. Il allie plaisirs, passions et raison en un tout maîtrisé : il est pleinement homme. Alcibiade, dans son panégyrique truculent et énergique, avec sa fougue de jeune homme, en trace le portrait en creux. Après le discours même du philosophe (qui s’efface derrière Diotime, prêtresse), l’image restée de son enseignement chez un adolescent ouvert à tout complète et éclipse les apprentis raisonneurs, mais gentiment.

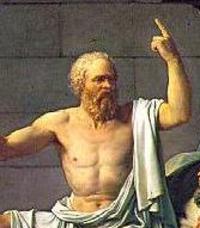

Socrate est un « maître » de sagesse, comme on dit un maître ès arts martiaux. Il ne fait pas un exposé doctoral, il écoute et dialogue ; il ne présente pas une thèse, il se présente lui-même – homme accompli – dans l’exercice de sa faculté de raisonner. Il interroge un interlocuteur, il lui répond, il choisit les termes les plus exacts. Il fait préciser si nécessaire et procède par étape. Ainsi accouche-t-il de l’argumentation. Il ne la présente pas tout armée aux convives, ses partenaires. Comme l’amour, la parole relie ; les mots s’emboitent les uns dans les autres en rythme, leur logique séduit et attache. Comme l’amour, c’est par l’exemple que s’élève l’animal politique à l’humanité, elle qui aspire aux dieux.

Socrate est un « maître » de sagesse, comme on dit un maître ès arts martiaux. Il ne fait pas un exposé doctoral, il écoute et dialogue ; il ne présente pas une thèse, il se présente lui-même – homme accompli – dans l’exercice de sa faculté de raisonner. Il interroge un interlocuteur, il lui répond, il choisit les termes les plus exacts. Il fait préciser si nécessaire et procède par étape. Ainsi accouche-t-il de l’argumentation. Il ne la présente pas tout armée aux convives, ses partenaires. Comme l’amour, la parole relie ; les mots s’emboitent les uns dans les autres en rythme, leur logique séduit et attache. Comme l’amour, c’est par l’exemple que s’élève l’animal politique à l’humanité, elle qui aspire aux dieux.

Les discours successifs sont chacun un progrès car tous écoutent et adaptent leur propre parole à ce qui s’est déjà dit. Nous sommes loin de l’autisme des « réactions » épidermiques, émotionnelles et superficielles de tant de commentaires de blogs. Loin du désir infantile d’être « d’accord », en fusion, dans la même bande, au chaud dans un cocon qui dispense de penser. Loin aussi de la dérisoire « motion de synthèse » de certains partis que dénonce d’un trait la parole d’Érixymaque : « encore une fois, ce qui s’oppose et n’est point concilié ne peut constituer un accord. » (§187).

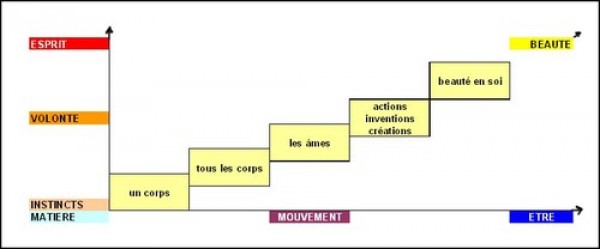

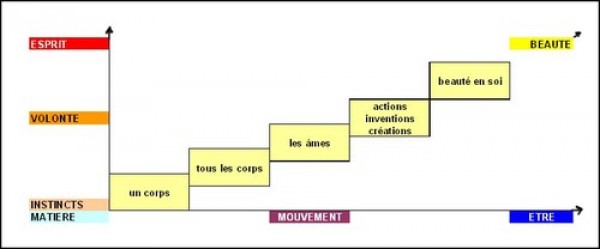

L’ensemble des discours du Banquet est un et multiple, tout comme éros, tout comme l’amour humain. Éros élève de la matière à l’être, il la chante, l’enchante et la fait exploser ; il pousse à procréer, à affectionner et à créer. Il part de la satisfaction des besoins animaux pour animer les grandes actions puis inspirer inventeurs, politiques et poètes. Son énergie est la vie, donc éternellement jeune, éternellement renouvelée, éternellement rayonnante. Tel est le « beau » puisqu’il est le « bien » – ce qui satisfait les instincts, la volonté et l’esprit, ces trois strates de l’homme que reprendront Pascal, Nietzsche et Freud. Comme le Bouddhisme, chacun peut l’exercer au degré d’initiation qu’il a atteint.

Socrate décrit les quatre étapes de l’ascension vers la connaissance :

1. dès le plus jeune âge, l’attirance vers un beau corps permet d’enfanter de beaux discours

2. il est ensuite inévitable de reconnaître que la beauté réside en plusieurs corps

3. ce qui aboutit à préférer la beauté des âmes à celles des apparences physiques

4. mais seule la Beauté en soi, mathématique de la nature et harmonie de la musique, ouvre à la mesure, à la vertu, à la sagesse.

Platon se consacrait à la formation de bons politiciens en charge du gouvernement des hommes. Il s’agissait de mettre sa raison (logos) au travail (poien) pour ordonner (cosmos) la cité (polis). Le vrai bien est un équilibre harmonieux entre les pulsions, les passions et les intérêts. Il s’agit d’une logique du ET, non pas du OU (encore moins du stupide ‘et/ou’, logiquement fausse et tellement à la mode chez les ignares !). Mais avec tempérance dans l’usage des contraires – et dialectique (c’est-à-dire mouvement) pour surmonter les contradictions. Les passions remuent des sentiments, la volonté engendre des conflits et nécessite des choix, seule la raison rend les choses intelligibles et fait surgir la vérité du moment. Mais la raison pure délire, elle n’est rien sans son socle instinctif et passionnel.

Socrate : « Toutes les fois qu’il arrive à l’être fécond de s’approcher d’un bel objet, il en ressent du bien-être, dans sa joie il s’épanche, il enfante, il procrée. Mais quand c’est d’une laideur alors, d’un air sombre et chagrin, il se pelotonne, il se détourne, il se replie sur lui-même et, au lieu de procréer, il garde sa fécondité, il en porte douloureusement le poids » (§206).

Ce pourquoi il est indispensable à chacun de pratiquer l’hygiène de l’esprit :

• aller voir, mais ne pas se polluer longtemps avec la laideur morale, l’intempérance, la passion débridée.

• ne pas lire certaine presse, ne pas regarder la télé-poubelle, ne pas écouter les discours des faux-jetons,

• laisser beugler les manifestants,

• sélectionner ses blogs et éradiquer les commentaires haineux.

Socrate reste toujours lucide, malgré le vin, Alcibiade atteste que personne ne l’a jamais vu ivre. La vérité ne lui monte pas à la tête parce qu’il sait se garder. A nous de faire de même. Quant aux autres, « les ignorants ne s’emploient pas à philosopher et ils n’ont pas envie de devenir sages » (§203). Tant pis pour eux.

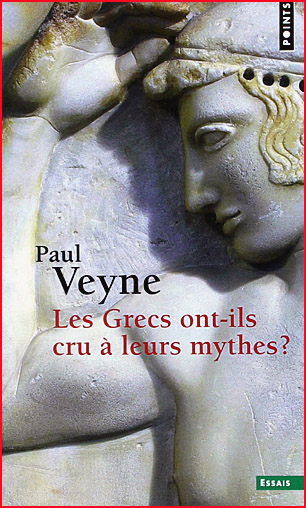

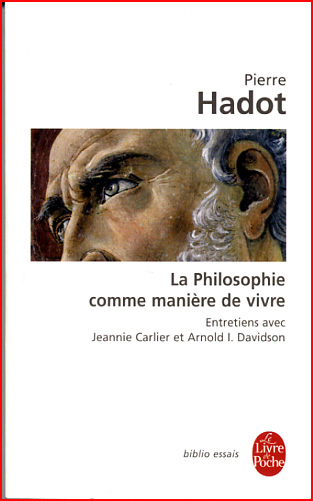

Platon, Le Banquet (suivi de Phèdre), Garnier-Flammarion poche GF, 217 pages

Commentaires récents