David Le Breton nous offre, dans cette étude de 1990, une étude de l’homme via son corps. Ce fil conducteur est un miroir de la société car toute existence est corporelle. Le corps est une construction symbolique bien avant d’être une réalité en soi.

Avant l’ère moderne, le corps n’était qu’une part du grand tout ; dans les sociétés traditionnelles, le corps ne se distingue pas de la personne. Chez les Canaques, le corps humain est une excroissance du végétal dont il est frère. Dans nos campagnes, les « sorts » ou les pratiques des « guérisseurs » sont du même ordre : le corps n’est qu’une partie d’une communauté humaine. Cette dernière agit sur lui et lui-même est influencé par les forces impersonnelles du cosmos.

Durant le Carnaval, les corps se mêlent en un tout sans tabou, portant la communauté charnelle à l’incandescence ; « tout est permis », impossible de se tenir à l’écart de la ferveur populaire dont on est. La mêlée confuse se moque de tout, des usages, des préceptes et de la religion. Le corps rabelaisien est de ce type « populaire », prémoderne : grotesque, débordant de vitalité, toujours prêt à se mêler à la foule, buvant, bouffant, rotant, pétant, riant (« le rire est le propre de l’homme »). Ce corps-là est indiscernable de ses semblables, ouvert, en contact avec la terre et avec les étoiles, transgressant toutes limites. Ce corps populaire vante tout ce qui ouvre vers l’univers, les orifices où il pénètre, les protubérances qui le frottent : bouche bée, vit raide, seins dressés, gros ventre, nez allumé… Le corps déborde, vit dans la plénitude accouplement, grossesse, bien-manger, besoins naturels. Tout cet inverse qui fait « honte » à la société bourgeoise dont la discipline est le maître-mot.

Pour les Chrétiens, l’âme s’en détachait déjà, mais le corps devait renaître intact au Jugement Dernier. D’où le long tabou qui a jeté l’anathème sur toute dissection. L’ère moderne a commencé avec l’anatomie et l’historien du moyen-âge Jacques Le Goff souligne combien les professions « de sang », barbiers, bouchers, bourreaux, sont méprisés. La dissection transgressait le tabou religieux mais faisait avancer la médecine comme le savoir. Le médecin se gardait bien d’ailleurs de toucher au sang, laissant cette impure besogne au barbier. Il gardait la plus grande distance possible entre le corps malade et le savoir médecin (voir Molière).

La philosophie individualiste, retrouvée des Grecs à la Renaissance et poussée par les marchands qui voyageaient hors des étroites communautés, a « inventé » le visage, miroir de l’âme, signature individuelle, délaissant la bouche, organe avide du contact avec les autres par la parole, le manger, le baiser. Les yeux (re)deviennent les organes du savoir, du détachement, de la distance. Dès le 15ème siècle le portrait, détaché de toute référence religieuse, prend son essor dans la peinture. Le visage est la partie du corps la plus individuelle, la signature de la personne, qui reste d’ailleurs sur notre moderne carte d’identité.

Le corps-curiosité est devenu peu à peu corps-machine, mis en pièce par la dissection de Vésale, mécanique selon Descartes, « animal-machine » que l’âme (distincte) investit pour un temps. Le corps sur le modèle mécanique est désiré par l’industrie naissante comme par les dictatures « démocratiques » qui ont renversé les rois. Usines, écoles, casernes, hôpitaux, prisons, analysés par Michel Foucault, jalonnent l’emprise d’État sur les corps – particulièrement forte en France – « terre de commandement » – et qui demeure dans les esprits (yaka obliger, yaka taxer, yaka sévir). Une anatomie politique est née, d’où nous sommes issus, la structure individualiste fait du corps un ‘sujet’, objet privilégié d’un façonnement et d’une volonté de maîtrise. Le corps moderne implique la coupure avec les autres, avec le cosmos et avec soi-même : on « a » un corps plus qu’on « est » son corps.

La médecine aujourd’hui tend à considérer le corps comme une tuyauterie susceptible de dysfonctionnements ; le médecin d’hôpital agit comme un garagiste, diagnostiquant la panne et réparant seulement l’organe endommagé. Il vise à soigner la maladie, pas le malade. L’absence d’humain dans cette conception des choses fait que nombre de « patients » se veulent considérés en leur tout et ont recours, pour ce faire, aux « médecines » parallèles, fort peu scientifiques mais nettement plus efficaces en termes psychologiques. C’est pourquoi peuvent cohabiter encore la science la plus avancée et les pratiques chamaniques les plus archaïques.

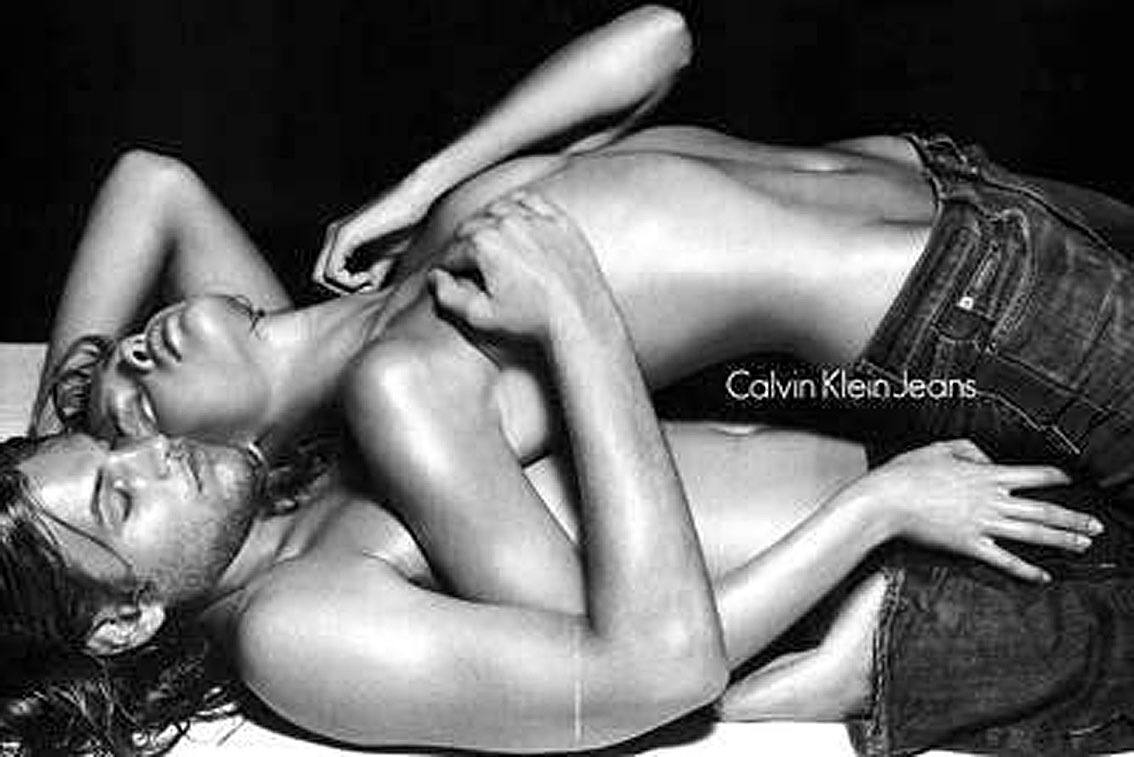

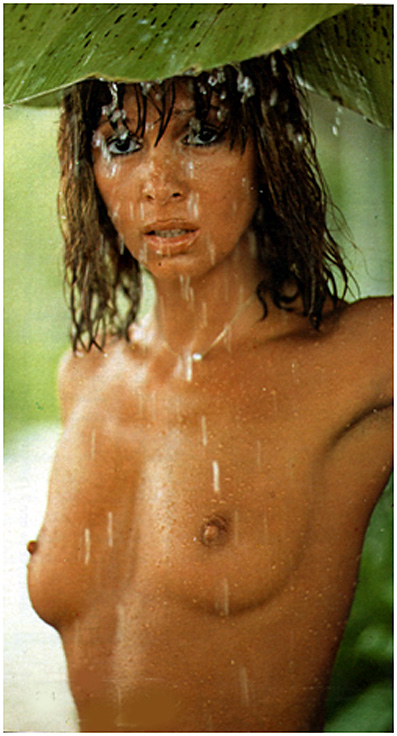

Le corps réenvahit la vie quotidienne dans les médias, les cours de récréation, les sports extrêmes, les bruits et les odeurs. Le bien-être, le bien-paraître, la passion de l’effort et du risque – mais aussi le narcissisme, le culte de la performance, l’obsession du paraître – sont des soucis modernes. Ce corps imaginé devient un faire-valoir. Il nous faut être en forme, bodybuildé et mangeant bio, soucieux de diététique, nourri aux soins cosmétiques et pratiquant la course ou la glisse, l’escalade ou l’aventure. Plus que jamais, l’individu « paraît » son corps (d’autant plus qu’il « est » moins à l’intérieur).

Et pourtant, l’effacement ritualisé subsiste. Je l’ai noté souvent sur les continents étrangers, la répugnance occidentale au « contact » physique est particulière, extrême sur toute la planète. Le handicap physique est angoissant, donc repoussé du regard, ignoré. Exposé plus qu’avant aux regards, le corps « libéré » est aussi escamoté, car seul le corps idéal est offert en pâture ; le corps réel demeure caché, vêtu, honteux. Notamment le corps qui vieillit, qui ne répond plus parfaitement aux nouveaux canons de la mode « jeune » véhiculée par la publicité.

Il n’y aura véritable « libération » des corps que lorsque le fantasme du corps jeune, beau, lisse, puissant et physiquement sans défauts aura disparu. Nous ne sommes pas tous des Léonardo di Caprio mignons avec la sexualité de Rocco Siffredi, les muscles du gouverneur Schwarzenegger, l’intelligence subtile d’Hannibal Lecter et le cœur humaniste de Philippe Noiret… Mes lectrices remplaceront les noms selon leurs fantasmes ; il paraît d’ailleurs que Brad Pitt remporte la palme, peut-être parce qu’il a des muscles de camionneur et un sourire de gamin.

Ce pourquoi une vague aspiration pousse la médecine à pallier le réel. Avortement thérapeutique, procréation assistée, clonage, choix des gènes – sont des manipulations du corps qui hantent les fantasmes de perfection et de reproduction narcissique de soi. La peur de la mort encourage les prothèses, les greffes, fait rêver de bionique. Le corps reste présent même en pièces détachées, lorsqu’il doit être « réparé » par des greffes ou mis au monde sans femme.

Écrit aisément, lisible sans être aucunement spécialiste, cultivé et au fait des questions contemporaines sur la médecine, l’hôpital, l’imagerie médicale et l’acharnement thérapeutique, la psychanalyse et les « alternatifs », voici un ouvrage court qui fait penser. Où l’on voit que ce livre d’étude de l’homme, loin d’être réservé aux spécialistes ou cantonné à son univers folklorique, parle de ce qui est le plus actuel : nous-mêmes.

David Le Breton, Anthropologie du corps et de la modernité, 1990, PUF Quadrige 2013, 335 pages, €15.00

Commentaires récents