Une fois pris le petit-déjeuner, nous filons vers Boukhara. « Tamerlan voulait que sa ville soit la plus belle du monde, nous dit Rios, il a donc pris ce qu’il y avait de mieux à l’étranger. Il a donné aux quartiers de Samarcande et aux villages alentours, que nous quittons, des noms de villes célèbres du monde : Madrid, Farouj (Paris), Bagdad… »

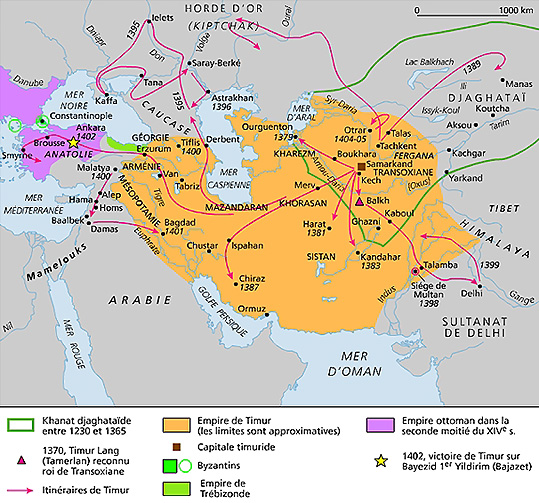

Dans le bus, comme la route est longue et pour nous tenir éveillés, Rios tient absolument à nous lire un texte français qu’il trouve exceptionnel sur Tamerlan. Il est tiré du journal Le Monde du 25 mai 2000, sous la plume de Jean-Pierre Langellier. Suit une interminable lecture – intéressante mais trop écrite. Rios pratique assidûment son français et le prononce de mieux en mieux lorsqu’il lit un texte long – comme s’il entrait dans la langue. Le fond lui-même est édifiant, le style cultivé. Mais j’avoue avoir décroché quelques minutes de temps à autre. Tamerlan ou Timur Lang signifie ‘le boiteux’. Chef d’un petit clan turco-mongol récemment converti à l’islam, il est né en 1336, s’est taillé un empire et est mort en 1405, juste avant de jeter son dévolu sur la Chine. A 69 ans, il était atteint de tuberculose osseuse et souffrait de diverses blessures dont la boiterie qui lui valut son surnom. Il était usé par une vie de batailles et de beuveries. Ce soir-là à Otrar, il but force vin mêlé d’épices. Le froid, la fièvre, une infection intestinale – le tout l’emporta dans la nuit. On se souvient de lui par les ‘minarets de crânes’ qu’il aimait faire ériger par ses guerriers, au fait des meilleurs techniques de propagande. Il reste aussi Samarcande. C’est sa ville, et Rios en est amoureux.

Car, contrairement à Gengis-Khan, Timour le conquérant se révèle sage. Dans tous les pays qu’il réduit à merci, il épargne les savants, les artistes et les poètes, qu’il déporte vers la cité de Samarcande, dont il a fait sa capitale. Cette concentration de talents, sous la protection du terrible boiteux, vaut un développement intense à la petite cité-oasis sur la route des caravanes qui apportent à l’Occident la soie et les épices. Les armées mongoles avaient contribué à faire régresser l’humanité, dévastant les villes, massacrant leurs habitants, détruisant à plaisir les systèmes d’irrigation, pillant les richesses, piétinant les cultures, razziant le bétail, réduisant en esclavage et putasserie femmes et enfants. Un siècle et demi après cette régression barbare, les révoltes populaires et marchandes mettent à leur tête Amir Timour, un fameux guerrier et organisateur depuis tout petit. Il s’installe à Samarcande en 1370, au centre de son domaine, la fortifie, l’embellit. Il en fait le point de reconquête contre les Mongols avant de contenir l’expansionnisme turc en attaquant et faisant prisonnier le sultan Bajazet (1402). Les Ouzbeks nomades de la Horde d’Or prirent leur revanche sur les Timourides au 16ème siècle en chassant Babour shah de Samarcande et de toute l’Asie centrale, avant de s’assimiler dans la population de langue turque.

Boukhara est à 300 km de Samarcande. Via des routes défoncées, il faut 4 h. Les routes sont par tronçons refaites, mais cela ne dure jamais. De temps à autre à quatre voies (on me disait, dans la Bulgarie soviétiques des années 70 qu’il s’agissait d’aéroports stratégiques en cas de guerre), nous passons vite à deux voies, les deux autres en construction ou réfection. Des camions roulent à contresens sur quelques kilomètres lorsque la route revient à quatre voies : soit ils sont trop cons pour l’avoir remarqué soit – et je crains que l’hypothèse ne soit la bonne – ils décident sciemment de frauder pour avoir de la place pour rouler… Des ânes déambulent sur le côté des routes, des gens ne cessent de traverser, comme s’il était vital d’aller voir le champ d’à côté. Nous sommes dans la préhistoire du trafic automobile en ce pays, comme chez nous il y a un siècle et demi. Nous doublons ou croisons des Moskvitch de vingt ans d’âge, chargées jusqu’à la gueule de produits agricoles, des Damas bourrés de passagers comme sur le Bosphore aux belles heures. Pommes de terre, maïs, tabac, tout est produit le long de la route et les récoltes sont véhiculées en voiture ou en charrette sur le marché du bourg. Des gamins, dépenaillés de courir tout le jour dans les buissons et de se rouler par terre, sont un folklore du lieu ; d’autres vont sans chemise depuis des mois, la peau cuite.

Passée la frontière de région de Samarcande, curieusement, la route s’améliore. La province dans laquelle nous entrons est plus riche. Elle recèle des mines d’or et de réserves de gaz qui sont exploités en coopération avec des entreprises américaines. La Zarafshan-Newmont, par exemple, est le septième producteur d’or du monde, extrayant 32 kg par jour de la mine.

Pause au caravansérail Raboti Mafik. Un rare point d’eau est surmonté d’une construction ancienne sous laquelle la nappe phréatique affleure, Sardoba. L’ensemble est restauré et se visite. Du caravansérail, ne restent que la porte monumentale et les fondations. Le bâtiment, carré, s’étendait sur deux étages. Le rez-de-chaussée était dédié aux marchandises puis aux salles de réception et de prières. L’étage était destiné à l’habitation, pour le repos des voyageurs. Les animaux étaient parqués à l’extérieur de l’ensemble. Les marchands qui arrivaient en caravanes étaient ainsi gardés, protégés, taxés. La chaleur est accablante, le soleil nu se réverbérant sans contraintes sur le sol sec. Seuls de petits épineux au ras du sol survivent : leurs racines, très longues, puisent l’eau nécessaire à leur vie très profond, jusqu’à 20 m sous la surface. Des paysans ouzbeks ont d’ailleurs imaginé de greffer des melons sur ces plantes-phénomènes. C’est un succès : nul besoin de les arroser ! Une brochette de filles adolescentes sont assises à l’ombre sur les rebords et nous regardent déambuler. Nous sommes leur Star Academy et elles commentent les mérites des uns et des autres à mi-voix.

Des femmes travaillent les champs de tabac, reconnaissables à ce qu’ils sont bien verts, sans doute arrosés comme il faut. En passant près d’un village, le chauffeur du bus a raconté à Rios une histoire « vraie » estampillée « rumeur ». Un jujubier a poussé entre deux maisons. Les parents ont toujours dit aux enfants de ne pas le couper. Une fois les parents morts, enfants et voisins s’entendent pour se débarrasser de l’arbre : ils le coupent. Puis ils se mettent à attaquer la souche à la hache. C’est alors qu’un animal sort d’un trou entre deux racines, une sorte de « chat » avec une grosse tête – une tête « humaine » dit la rumeur. Comme la bête est agressive, les voisins veulent la tuer. On ne fait pas de détail chez les paysans. La bête alors aurait dit d’une voix « humaine » : « ne me tuez pas ! » Ce pourrait être une incarnation du diable, alors les paysans la tuent. Depuis lors, des armoires s’enflamment toutes seules dans la maison et le cadavre de la bête est introuvable, on croit se souvenir qu’il se serait « envolé en fumée. » La police, appelée, a bien constaté le feu, mais aucun dégât. L’imam, appelé lui aussi, n’a aucun cadavre de bête à exorciser et reste impuissant. « Le démon ! c’est le démon ! » a dit l’homme dont l’épouse a raconté qu’une voisine lui avait affirmé tenir d’un témoin oculaire de bonne foi ce qui est arrivé après le drame…

A Boukhara, l’hôtel Malika se dresse face aux remparts de la vieille ville, dans une ruelle étroite. Les chambres sont claires et climatisées, d’une atmosphère bois blond due aux rideaux orange qui filtrent le soleil et avivent le mobilier rustique et suffisant. Nous commençons par déjeuner. Le restaurant, frais, est bien décoré, mais le menu très banal, à base de salade composée de conserves, de frites froides et d’escalope panée de bœuf (donc sèche). Le dessert est un gâteau industriel mou, sans goût ni aucun intérêt.

Commentaires récents