L’incitation vient d’un commentaire sur ma note à propos des bobos de gauche et du Comité de vigilance anti-daeshiste qu’ils n’ont toujours pas fondé… Faut-il « purifier » l’Europe de tous ceux qui sont « allogènes » et non-assimilables ? Mon commentateur déclarait : « la seule solution possible est l’épuration ethnique. Je rappelle pour les amnésiques que les musulmans sont des experts en le domaine d’abord en Égypte dès 1947 où l’administration du roi Farouk faisait en sorte que les Égyptiens n’ayant pas un patronyme musulman soient dans l’impossibilité de trouver un travail ou d’acheter un bien immobilier, ce qui a amené progressivement mais assez vite à l’éradication du sol de l’Égypte des égyptiens d’origine grecque et italienne par exemple. Voir aujourd’hui ce qu’est Alexandrie par rapport à l’Alexandrie de Durrel… Est-il besoin de rappeler le célèbre « la valise ou le cercueil » à Alger en 1962 ? » Il s’agirait donc d’appliquer aux musulmans ce qu’ils pratiquent eux-mêmes : la purification de la société.

Mais nos valeurs « républicaines » de Liberté-Egalite-Fraternité et notre aspiration à l’universel représentent-elles l’équivalent d’une « religion » ? Notre neutralité laïque est-elle un instrument de combat intolérant à toutes les croyances ? Refermer ce qui a fait notre histoire, la libération progressive de toutes les contraintes pseudo « naturelles » qui déterminent chacun, est-elle la solution ? Certains le prônent : fermer les frontières, renationaliser l’économie, établir un État fort et inquisiteur. Je ne crois pas que cela améliorerait les choses. Réaffirmer tranquillement le droit – et le faire appliquer sans faiblesse malgré les zassociations et les bêlements outrés des bobos angéliquement « de gôch » – OUI. Chercher dans ce qui nous arrive une sorte de péché originel à confesser pour faire amende honorable – NON. Pas de « révolution nationale » – on a vu ce que cela avait donné : une démission collective dans la lâcheté.

Il convient de parler de tout pour réactualiser sans cesse la « liberté d’expression », mais selon la raison, afin de bien comprendre ce que recouvrent de fantasmes sous-jacents les slogans affichés. Ce démontage raisonné permet d’être mieux être à même de les évaluer s’ils envahissent le paysage politique

Je ne crois pas pour ma part à l’intérêt pratique d’un transfert de masse de populations reconnaissables à leur faciès, ni ne souscris aux fantasmes de pureté qu’il recouvre. Le mythe de la « race » pure ou de la religion des origines, le mythe d’un l’âge d’or à retrouver, l’an 01 des bases « saines » ne sont que des illusions consolatrices. Tous les millénarismes ont joué de cette corde sensible pour rameuter les foules ; tous les totalitarismes se sont imposés sur ces fantasmes régressifs pour assurer leur pouvoir. Sans résultat : nous sommes ici et aujourd’hui, pas dans le passé imaginaire, sur une planète où tout réagit sur tout (à commencer par le climat et les ressources), dans une ère de communication instantanée qui ne fait que prendre son essor. C’est au présent qu’il nous faut agir – sans se réfugier dans le jadis.

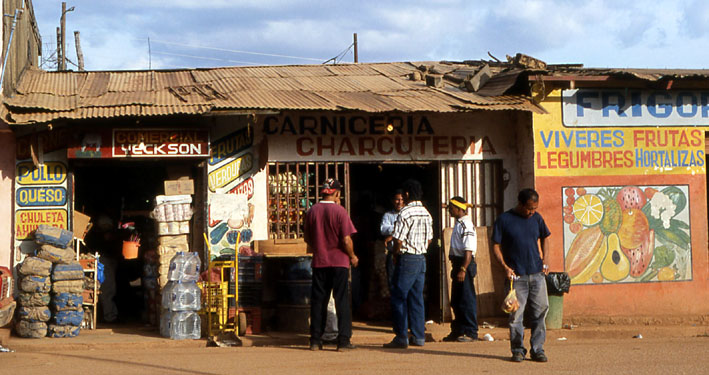

La purification ethnique, ce n’est pas nouveau, ce n’est pas la solution. Sans remonter trop loin (expulsion des Maures d’Espagne en 1492, révocation et exil des Protestants sous Louis XIV, lois discriminatoires de Vichy), prenons trois exemples emblématiques de purifications ethniques réalisées : la turque, la nazie, la salafiste. À chaque fois ce sont les mêmes fantasmes manipulés, à chaque fois les mêmes ressorts politiques, à chaque fois les mêmes conséquences antihumaines – tant pour les victimes que pour les bourreaux.

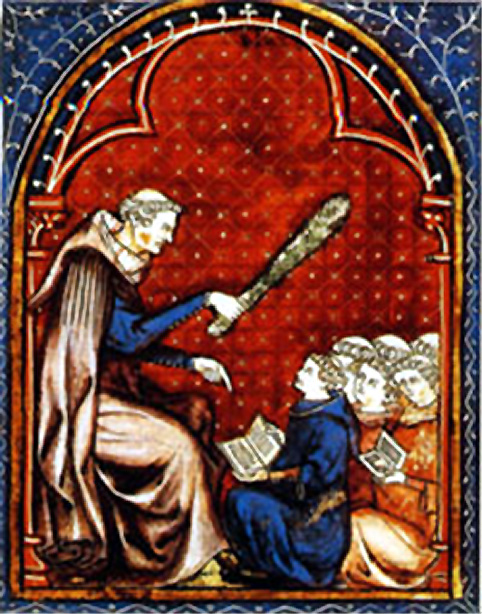

En 1908 accèdent au pouvoir les Jeunes Turcs qui veulent refonder le pays en État-nation après la fin de l’empire. Les défaites des guerres balkaniques 1912-13 et la perte des territoires européens entraînent en 1912, à initiative des autorités, le boycott des chrétiens Grecs et Arméniens de Turquie. La volonté du nouvel État est : islamisation, turquification, restauration conservatrice. Il s’agit de purifier le pays afin d’homogénéiser la population et de favoriser son assimilation. L’idée de départ est de vider le territoire turc de tous les Grecs, Syriaques et Arméniens, pour y importer des musulmans migrants depuis le reste des Balkans. C’est la guerre de 14 qui rend propice l’éradication physique des Arméniens, les puissances ayant leur attention détournée. Héritage des massacres sous le sultan Abdullamid II en 1894-96, les Arméniens sont considérés comme des ennemis de l’intérieur et n’ont pas d’État protecteur (la Russie se méfie d’eux tandis qu’elle a protégé les Bulgares, et les Occidentaux les Grecs). La décision d’extermination est prise entre 20 et 25 mars 1915 et confiée de façon non-officielle à des groupes paramilitaires. Il y aura près de 2 millions de morts, les Grecs seront expulsés en masse dans les années 1920. La Turquie n’a pas encore fini, en 2015, de payer ce crime contre l’humanité. Son entrée dans l’Union européenne tarde (et n’est pas souhaitable) car elle reste un pays archaïque et sa réislamisation l’éloigne des valeurs du reste de l’Union ; son appartenance à l’OTAN pourrait être remise en cause, tant elle aide les daeshistes en leur achetant en contrebande leur pétrole et en laissant ses frontières ouvertes aux combattants internationaux et aux blessés salafistes.

Qu’est-ce que le massacre ethnique a apporté à la Turquie ? Un appauvrissement en compétences durant tout le reste du XXe siècle, une population toujours en majorité soumise à la superstition et peu éduquée, une suspicion de ses alliés occidentaux. Le nationalisme ethnique ne permet pas d’être plus fort, mais plus faible…

La purification ethnique nazie est d’une ampleur inouïe, mais n’a pas mieux réussi à redresser le pays. C’est au contraire la défaite – totale et humiliante – de l’Allemagne en 1945 qui a permis l’essor économique, la stabilité politique et la réintégration de ce grand peuple à l’histoire du monde. Tout commence avec l’antijudaïsme chrétien : peuple déicide et communauté à part qui refuse de s’assimiler car persuadée d’être le peuple élu, le Juif est écarté de la propriété féodale et des corporations, il n’exerce que des métiers méprisés comme le commerce, l’usure, le prêt sur gage. L’essor industriel et le déracinement capitaliste aggravent les tensions économiques, culturelles et sociales. Les Juifs ont l’habitude de manier l’’argent et de faire du commerce, ils participent bien plus que d’autres à la prospérité économique sous Bismarck ; ils font donc des envieux. Nombre d’intellectuels rêvent du retour à la nature, de la santé à la campagne (si possible tout nu au soleil), ils critiquent la modernité aliénante de la ville et de l’usine pour rêver d’un âge d’or tout imbibé de romantisme. Des liens se nouent entre nationalisme pangermanique, doctrine raciale, antisémitisme et darwinisme social. La République de Weimar, née de la défaite de 1918, promeut tous les citoyens à égalité, donc les Juifs : c’est insupportable pour les pangermanistes qui les voient comme des traîtres. Les révolutionnaires de gauche sont souvent juifs (Karl Marx, Rosa Luxembourg). Les Juifs sont les boucs émissaires commodes de toutes les injustices commises en Allemagne et contre elle. La crise mondiale des années 30 et l’hyperinflation s’ajoutent à l’amertume de la défaite et la perte de territoires. Le peuple traumatisé entre en régression émotionnelle et cherche refuge sous la poigne d’un homme fort. Hitler fait du Juif le principe cosmique du Mal, l’acteur même du complot politique mondial, le bacille infectieux de tout ce qui affaiblit : internationalisme, démocratie, marxisme, pacifisme, capitalisme apatride, marchandisation. Dans son discours au Reichstag le 30 janvier 1939, Hitler éructe qu’il va exterminer tous les Juifs d’Europe. Dès 1938, l’Allemagne encourage l’émigration juive, puis choisit l’expulsion des Juifs allemands jusqu’en 1941. La défaite française ouvre Madagascar (proposé fin 1938 à Ribbentrop par le ministre français des Affaires étrangères Georges Bonnet), mais la résistance de l’Angleterre empêche le plan. Suivent la déportation en Pologne puis la concentration en camps d’extermination industrielle : tous les Juifs doivent disparaître de l’espace vital de la race allemande – mais aussi comme diaspora menaçante et complotiste hors de cet espace vital (conférence de Wannsee en janvier 1942). Car la guerre qui se retourne en URSS et l’entrée des USA poussent à la « solution finale ».

Qui ne finit rien du tout et ne ramène nul âge d’or – malgré les quelques 6 millions de Juifs exterminés… L’Allemagne a perdu des cerveaux inestimables tels que les physiciens Albert Einstein et Max Born, le biologiste Otto Fritz Meyerhofle, les compositeurs Arnold Schönberg, Kurt Weill et Paul Hindemith, le chef d’orchestre Otto Klemperer, les philosophes Theodor Adorno, Hannah Arendt, Ernst Bloch et Walter Benjamin, les écrivains Alfred Döblin et Lion Feuchtwanger, les architectes Erich Mendelsohn et Marcel Breuer, le sociologue Norbert Elias, les cinéastes Fritz Lang, Max Ophuls, Billy Wilder, Peter Lorre et Friedrich Hollandern, l’actrice Marlène Dietrich…

Aujourd’hui Daesh, sur ce territoire laissé vide entre Irak et Syrie, instaure le Califat pour éliminer de sa population tous les éléments “impurs“. Il œuvre à éradiquer à la fois Chiites, Chrétiens, Yézidis, Zoroastriens – et les Juifs, s’il en reste ! Il rejette la conception occidentale de l’État-nation (construction d’un vouloir-vivre en commun forgé par une population hétérogène) au profit de la Communauté (oumma) des « seuls » croyants en l’islam dans sa version salafiste djihadiste, régie par la « seule » loi divine intangible (charia). Tous les individus sont niés au profit du collectif – ceux qui résistent sont éliminés. Leur retour de l’âge d’or est celui des premiers temps (salaf = compagnon du Prophète) et leur avenir est la fin des temps (qu’ils croient toute proche). Il faut donc se purifier et éliminer les impies par la violence. Ce culte de la force mâle à qui tout est permis au nom de Dieu attire les déclassés du monde entier qui peuvent assouvir leurs bas instincts sans connaître grand-chose de l’islam. Décapiter est la pratique rituelle envers les animaux : elle vise à faire sortir les victimes de l’humanité, tout en leur ôtant l’âme éternelle (qui siège dans la tête). Établir la Cité de Dieu sur la terre entière permet de faire rêver, les sites Internet et surtout les vidéos de propagande attisent la soif d’action et le ressentiment. Le nazisme avait déjà séduit une partie des dirigeants arabes dans les années 30 (Nasser, le grand mufti de Jérusalem…). Daesh partage avec l’Arabie Saoudite la même vision salafiste de l’islam, la glorification du djihad, les mêmes adversaires chiites. Mais les Saoud ont instrumentalisé la religion pour imposer leur légitimité politique sur les Lieux saints et contre le nationalisme arabe alentour. Ben Laden avait dénoncé l’hypocrisie de la monarchie qui ne respecte pas les principes salafistes (en autorisant par exemple des soldats impies – et même des femmes soldates dépoitraillées ! – sur le sol béni en 1991).

Quel avenir a ce millénarisme ? Probablement aucun, tant il coalise contre lui les États de la région, les grandes puissances mais aussi les opinions un peu partout sur la planète, outrées de voir de petites Shoah fleurir un peu partout selon le bon plaisir des sectaires. Quant à l’islam majoritaire… il se tait, fait profil bas devant la violence des Frères. Lâchement.

Mais les États jouent chacun leur petit jeu diplomatique, sans guère se préoccuper de la menace pour l’humanité que sont ces crimes quotidiens. Barak Obama, qui ne cesse de décevoir depuis sa première élection, ignore l’Europe, ne veut pas fâcher la Russie ni mécontenter l’Iran, avec qui il négocie sur la prolifération nucléaire. Il joue l’inertie et son opinion manifestement s’en fout, puisqu’il n’y a pas d’Américains ni de Juifs crucifiés (comme les chrétiens d’Irak), décapités (comme les journalistes japonais ou les coptes d’Égypte), ni grillés vifs (comme un pilote jordanien). L’Europe est impuissante, nain politique, les seules puissances militaires (Royaume-Uni, France) gardant la culpabilité du colonialisme et des budgets exsangues. Quant à la Turquie, elle joue le même rôle ambigu avec les daeshistes que le Pakistan avec les talibans et le Qatar avec les Frères musulmans : une complicité objective.

Ce que veulent les quelques 2 à 3000 salafistes sectaires en France, c’est aller « faire le djihad » puis, auréolés d’une gloire factice auprès des « petites frères » des banlieues laissées pour compte par l’indifférence de la droite (yaka mettre des flics) et l’angélisme de la gauche (yaka mettre des moyens), tenter de déstabiliser la société mécréante par des attentats, du prosélytisme, des réactions violentes. Dès lors, la « purification ethnique » est ce qu’ils veulent : que la société des « sous-chiens » chasse les « arabes » afin qu’ils n’aient plus qu’à se soumettre aux « bons » salafistes qui vont les accueillir (à condition d’obéir). En bref quelque chose analogue au scénario juif (qu’ils envient), la terre promise après les camps…

Ce noir-et-blanc peut-il régler définitivement les problèmes de démocratie en France, d’inanité scolaire, de pauvreté, d’étatisme forcené ? J’en doute. Expulser les délinquants récidivistes et les priver de leur nationalité française imméritée (s’ils en ont une autre…), est possible. Mais ce sont les banlieusards nés et élevés en France – donc Français – qui ont sombré dans le salafisme sectaire après être passés par la case voyou. Tout comme les gauchistes idéologues d’Action directe il y a peu contre « le système ». Faudrait-il réviser – comme sous Vichy – les naturalisations sur trois générations ? Ou faire des « tests ADN » (autre nom du compas nazi à mesurer les crânes) pour décréter qui est digne d’être Français ou pas ? Nous serions aussi ridicules que la Corée du nord et sûrement pas suivis par les pays de notre Europe… C’est pourtant le parti des Le Pen qui laisse prôner ce « grand remplacement » à l’envers. L’histoire montre ce que cela a donné. Vous me pourrez pas dire que vous avez voté sans savoir !

Commentaires récents