Les stéréotypes sont des cubes de la pensée moyenne. Ils objectivent, rendent visible et jugeable. La nature humaine n’échappe pas à leur rage classificatoire et normalisatrice. George Mosse retrace l’histoire du stéréotype masculin qui nous régit encore aujourd’hui, depuis son émergence à la fin du XVIIIe siècle. Il montre que les valeurs de volonté de puissance, d’honneur et de courage, ont été imposées par la classe moyenne, en empruntant et déformant celles de l’aristocratie. Ces normes ont envahi tout le corps social, de l’ancienne noblesse à la classe ouvrière, au fur et à mesure de l’ascension bourgeoise. Formés à l’époque moderne, les stéréotypes masculins sont les symboles médiateurs d’une société désorientée par les bouleversements historiques.

L’auteur observe successivement la formation, la cristallisation, puis la crise du stéréotype masculin. Il s’interroge enfin sur les prémices d’un autre modèle de virilité.

La norme masculine moderne se forme à la rencontre du duel noble et du modèle grec. Les idéaux de l’aristocratie étaient ceux d’une caste guerrière. L’honneur était lié à la puissance du sang, à la noblesse du lignage. La lâcheté étant la pire des insultes, l’aspect physique était de peu d’importance. Ces idéaux se sont peu à peu abâtardis en « code chevaleresque » de simple appartenance sociale, au fur et à mesure que la société se pacifiait. L’apogée est vécu à la Cour avec ses rituels purement mondains et ses intrigues en coulisses. La sensibilité bourgeoise moralise les valeurs des guerriers, l’apparence l’emporte sur le comportement, la vertu est préférée à l’honneur, l’individu à la lignée. Le duel, des rencontres de salon au rite de passage des étudiants allemands, sont le symbole de cette émergence. L’idéal masculin, dans sa force et sa prestance, devient le symbole même de la société et de la nation dès la Révolution française.

Plus profondément, alors que le Moyen Âge croit qu’une âme vivante habite un corps inerte, les Lumières considèrent l’unité du corps et de l’esprit. La Renaissance a fait retrouver les principes antiques d’esprit sain dans un corps sain, la beauté physique devenant alors le reflet de la beauté morale. À la fin du XVIIIe siècle, ce modèle rencontre l’individualisme bourgeois en plein essor. La physiognomonie de Johann Lavater (1781), l’éducation d’Emile de Jean-Jacques Rousseau (1762) et l’histoire de l’art de l’Antiquité de Johann Winckelmann (1764), reflètent l’aspiration à la jeunesse, à la vigueur, à l’harmonie des athlètes grecs. La virilité devient puissance et maîtrise de son corps et de ses passions. Les édifices publics sont décorés à l’antique et les musées font entrer l’art académique dans la sensibilité bourgeoise.

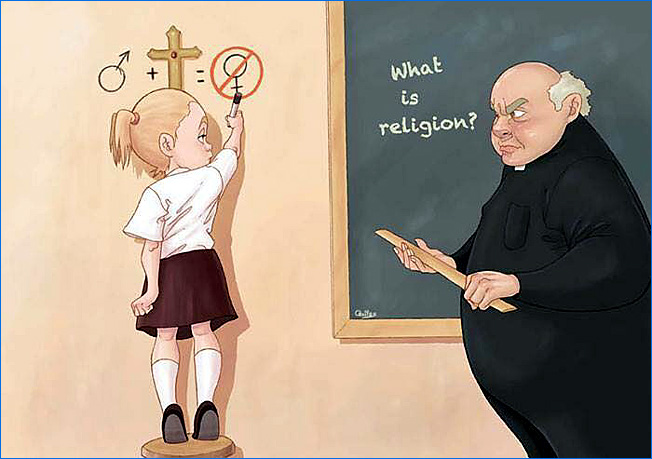

La société avait besoin d’ordre et d’énergie : le modèle grec, revisité, est un accomplissement de la nature et de ses lois, il donne un fondement solide à un monde en rapide transformation industrielle et sociale. Pour se différencier et s’établir, la virilité s’oppose à la féminité, perçue comme un négatif. Le peintre David crée le Serment des Horaces (1784) pour dresser les vertus du mâle romain face aux faiblesses des passions féminines. L’enseignement des humanités n’aura dès lors de cesse, dans les collèges de la bourgeoisie, de faire de même jusque dans les années 1960.

Ce modèle bourgeois normatif n’était pas le seul possible pour l’époque. Le romantisme préférait plus de sentimentalité, de concret incarné au détriment de l’idéal abstrait, le prochain plus que la nation ou l’universel. Son modèle était plus androgyne, moins outré, Apollon plutôt qu’Héraclès. Il ressurgira périodiquement dans les utopies anarchistes, chez les « décadents » fin de siècle comme chez nos modernes hippies et routards des années 1970.

La cristallisation du stéréotype bourgeois s’est opérée différemment selon les pays : la gymnastique germanique, le fair-play anglais, la chrétienté musclée des calvinistes, le patriote français. La gymnastique alliait l’hygiène aux vertus éducatives ; il s’agissait de retrouver l’homme à l’état de nature, Apollon du belvédère ou guerrier indien, avant d’établir un équilibre bourgeois à la maturité entre témérité et couardise. La jeunesse devait être réunie en vraie communauté germanique sans distinction de religion, de région ou de caste. En France, la gymnastique a été liée au service militaire dès la Révolution. La bourgeoisie voulait éduquer de « vrais » hommes – pas efféminés – disciplinés, travailleurs, modestes et persévérants. Tel était l’idéal de la hiérarchie militaire et industrielle qui connaîtra son acmé en 1914.

Le Royaume-Uni fait figure d’exception en Europe en promouvant les sports d’équipe plutôt que la gymnastique des individus. Dans les collèges privés, réformés en 1830, la force morale du sport vient renforcer les enseignements de piété et de vertu. Ces comportements normatifs de chrétienté musclée remontent à Calvin : maîtrise des passions, tempérance, pureté sexuelle et morale. S’impose alors la vision victorienne de piété et de virilité, où la vertu chrétienne complète et tempère la virilité esthétique grecque. Cet idéal est adapté aux soldats modernes à qui l’on demande discipline, sacrifice, héroïsme. Les idéaux militaires pénètrent toute la société par l’idée de patrie et l’essor du nationalisme.

L’image de la femme en émerge en négatif. Le corps féminin est connoté d’une beauté sensuelle et sexuelle qui l’oppose au corps du héros viril. Les raisons de cette division entre les sexes trouvent leur fondement dans les mouvements de la société : établissement de la famille nucléaire, exclusion de la femme dans la société industrielle, besoin bourgeois d’ordre et de dynamisme.

Une fois cristallisé, le stéréotype établit son contretype : les parias de la société symbolisent le désordre physique et moral. On en crédite les juifs, les bohémiens, les vagabonds, les homosexuels, les dépravés, les classes dangereuses. La laideur est perçue comme un désordre : rien n’a d’harmonie, tout bouge, le dessin physique n’est pas clair et net, l’attitude « pas très catholique ». La sensibilité est assimilée à un désordre nerveux et sexuel (masturbation, luxure, vice). Le médecin remplace le curé comme arbitre de la morale. Le Juif devient le « sous-homme » concret d’Europe, son nez « crochu » s’oppose au nez droit grec, sa vieillesse rabougrie à l’idéal de jeunesse virile. Les nègres sont forts mais barbares (désordonnés) ; on les crédite d’une vie sexuelle débridée et d’un goût pour l’agitation violente (la « musique nègre »). Les homosexuels franchissent la barrière tranchée établie entre les sexes, et cette transgression angoisse profondément la société qui perd ses repères « naturels » ; ils sont persécutés surtout en période d’insécurité. Les femmes dangereuses sont celles que l’on appelle les « femmes fatales », insatiables, qui dévirilisent et pompent l’énergie du mâle, le détournant de ses devoirs (conjugaux, familiaux, professionnels, civiques et patriotiques).

« L’idéal de l’homme moderne fut vulgarisé par les textes et les images : pour l’atteindre, il fallait affermir son corps, faire la guerre, défendre son honneur et endurcir son caractère. Ce stéréotype est resté étonnamment constant depuis sa naissance jusqu’à récemment » p.81.

La crise de ce modèle allait engendrer l’idée de « décadence » et précipiter une réaction militariste. La médecine définit la santé et la beauté comme des valeurs morales, et le débat porte sur les déviances sexuelles et autres « dégénérescences » sentimentales et sensitives, volontiers qualifiées d’hystériques. Dès 1890, les homosexuels revendiqués, les efféminés, les garces, garçonnes et autres femmes masculines, suscitent les avant-gardes, les mouvements de jeunesse, le naturisme. Les Expressionnistes sont des révoltés actifs qui veulent renverser les mœurs, exagérant la virilité pour instaurer le règne des émotions. Les mouvements de la jeunesse allemande des Wandervögel parcourent la campagne, campant, chantant, exaltant pureté et endurance, exhibant de virils torses nus, symboles d’un authentique corporel et d’une sincérité morale. La force n’a rien à cacher et la santé s’impose d’elle-même.

La société tout entière se durcit : les ligues de pureté chrétienne, l’influence des médecins, la discipline des collèges et du service militaire visent à mettre au pas les déviances. « La volonté de puissance, le courage, la force face à la douleur, faisaient rempart contre la décadence » p.106. Le modèle encouragé est la virilité chaste des scouts. La première guerre mondiale va promouvoir le sens du sacrifice, la camaraderie, le courage. La virilité sera durablement associée au militarisme avec une nouvelle dimension : la brutalité. Montherlant (guerre, sport, tauromachie), Drieu (guerre égale vitalité), Jünger (guerre égale aventure virile), T.E. Lawrence (le courage guerrier des vrais hommes) mythifient l’aventurier, tandis que le pilote de guerre (Mermoz, Saint-Exupéry) joint l’aventure à la chevalerie. George Mosse note un écart révélateur entre les représentations des soldats sur les monuments aux morts : chez les Anglais, les expressions sont vives et radieuses ; chez les Allemands, elles sont sérieuses, dévouées, disciplinées. Ces derniers donneront les modèles jumeaux du nazisme et du stalinisme.

L’homme nouveau du socialisme est un impératif moral. Le mâle prolétaire, avant-garde de l’histoire, doit s’accomplir en servant une cause qui est de créer une société « plus humaine » ; il doit donc travailler à devenir plus libre et plus moral. La compétition est une valeur capitaliste et il faut lui préférer la solidarité. Mais le socialisme respecte la respectabilité : il a le goût du travail, de la sobriété, de l’ordre, de la moralité et du soin. Le communiste modèle est la virilité militante, en guerre contre la dégénérescence bourgeoise. Le militant est un combattant discipliné d’une URSS victorienne ; l’ouvrier est un soldat d’usine, magnifié dépoitraillé pour montrer ses muscles ou héroïquement à moitié nu sur les statues en bronze qui peuplent les places des villes socialistes.

Nazisme et fascisme ne procéderont pas autrement : regard droit, pose inspirée et port de tête altier dans l’iconographie des militants. Le nouvel homme fasciste est la virilité extrême. Le fasciste est un guerrier, en croisade pour sa foi nationaliste. L’énergie conduit à la violence, à la barbarie, au combat jusqu’au sacrifice. La culture va aux machines, pas aux livres, car la machine demande d’être actif alors que le livre laisse passif. La famille est un lieu de domination où l’on asservit plutôt que l’on aime : il s’agit de dresser plutôt que d’épanouir, de raidir le bras et la verge en guise de courage plutôt que de laisser la sensiblerie l’emporter. Le soldat de la première guerre mondiale est magnifié par Hitler et opposé au bourgeois, sa discipline portée au pinacle, à l’inverse des traîtres de l’arrière qui ne pensent qu’à l’argent et aux plaisirs. Le nu fasciste de la statuaire est musclé, discipliné et solidaire. Si l’homme nouveau du fascisme italien est flou (il devra se créer avec le temps), celui du nazisme est la froide exécution d’un projet national, hygiéniste et racial.

Mais, comme les communistes, fascistes et nazis restent englués dans le modèle de la respectabilité bourgeoise. Le corps doit rester abstrait, sa représentation cantonnée dans un rôle de symbole social héroïque. La nudité affichée est toujours préparée (peau lisse, imberbe, bronzée), dépourvue de toute charge sexuelle. La virilité pousse à l’extrême sa logique d’exclusion dans le fascisme : la femme nordique a des canons de beauté à l’exact opposé du beau masculin (hanches larges, épaules étroites, poitrine pleine). Quant au Juif, il est l’antithèse caricaturale de l’Aryen : courbé, poitrine creuse, teint blafard, toujours trop habillé par honte de montrer son corps.

Bourgeois, communistes et fascistes conservent le même idéal de virilité. « Si un monde semble séparer l’élégant gentleman britannique et le brave garçon américain du SS idéal, ils sont au fond façonnés dans le même moule réunissant en lui les qualités de force et de séduction esthétique, de réserve et de violence, de dispositions à la générosité et à la compassion ou au combat acharné et impitoyable. Le fascisme et le national-socialisme ont démontré les effrayantes possibilités de la virilité moderne, une fois celle-ci réduite à ses fonctions guerrières » p.179.

Une autre virilité est-elle possible ? L’auteur s’interroge. Même si elle risque d’être infléchie, il y a peu de chances que la vision traditionnelle s’évanouisse. La publicité contemporaine montre des hommes normatifs sur le modèle américain : grands, souples, athlétiques, aux traits ciselés. Ce sont des « durs », ex-joueur de rugby ou ex-commando des marines.

« C’est par érosion et non par confrontation que l’idéal masculin s’est modifié à la fin du XXe siècle » p.184. La « culture jeune » de masse à réhabilité l’androgyne : les Beatles, James Dean, la Beat generation, Jane Birkin. A côté, les punks allemands font plutôt kitsch. Mais, en opposition avec le stéréotype masculin traditionnel, la modernité exalte le joyeux déchaînement physique, valorise les décharges affectives indisciplinées, accepte les cheveux longs et les vêtements unisexes. David Bowie, Boy George, Michael Jackson, contestent la masculinité et la féminité traditionnelle ; le stéréotype masculin s’érotise. « Malgré une plus grande égalité entre hommes et femmes, au sein de la famille en particulier, l’idéal masculin a jusqu’ici tenu bon. Sans être purement dépendant des relations de pouvoir, il se nourrit de tout un réseau de valeurs morales, sociales et comportementales. En tant que ciment de la société moderne, il sera difficile à vaincre. L’histoire pèse de tout son poids » p.194.

Il est utile de comprendre ainsi les ressorts de nos comportements. Comprendre ne veut pas dire forcément accepter ni modifier. L’histoire pèse en effet de tout son poids et les inerties de société ne se changent pas par décret. Nous ne sommes que des êtres partiellement libres, ayant été élevés et éduqués dans une société et une époque données, avec des modèles mâles et femelles particuliers véhiculés par le cinéma, les arts et la littérature. Nous devons surtout y vivre en bonne entente avec nos contemporains.

Ce modèle masculin de virilité je ne peux faire autrement qu’il me convienne, sous peine d’être inadapté et asocial. Tout au plus puis-je préciser ici ma conception relative de la beauté. Pour moi, l’idéal esthétique de l’homme et de la femme résulte de leur vitalité. La beauté est avant tout le résultat de la santé. En cela, je rejoins en tous points les Grecs antiques. Leur idéal est celui de la jeunesse où la santé est la plus vigoureuse, et ils font les dieux sur le modèle de l’éphèbe. Ce modèle rejoint la beauté utilitaire des sociétés traditionnelles où est qualifié de « beau » celui qui accomplit pleinement son être : prestance sociale issue de ses qualités de chasseur et de guerrier. La générosité – le fair-play – résulte de la puissance. Est généreux celui qui est au-dessus de tout cela, le grand pour le petit, le riche envers le pauvre, le sage envers le commun.

La femme est pour l’homme une compagne qui a ses qualités propres. Elle peut être guerrière ou sportive, ce n’en est que mieux pour devenir compagne d’égal intérêt qu’un compagnon ; les films d’action américains en sont désormais remplis, loin du stéréotype de la femme hystérique, pauvre petite chose aux appâts sexuels hypertrophiés et qu’il faut protéger. Que sa physiologie et sa psychologie soit différentes, c’est un fait, mais la société ne doit en faire ni une antithèse, ni une ennemie du masculin. Laissons être chacun dans son essence et que mille fleurs s’épanouissent.

L’équilibre auquel j’aspire ressemble fort à celui de l’Antiquité, avec deux millénaires et demi d’écart. Je suis surtout très loin des enflures disciplinaires de la bourgeoisie industrielle comme de la barbarie des militarismes bottés. Pour moi, est beau qui s’accomplit pleinement comme la fleur s’ouvre au soleil.

George Mosse, L’image de l’homme – L’invention de la virilité moderne, 1996, Pocket 1999, 250 pages, occasion

Commentaires récents