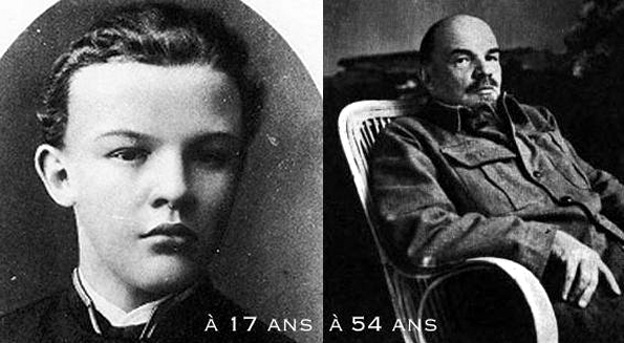

Un court roman – devenu culte pour les générations d’avant 68 – renaît en Pléiade, la collection des chefs-d’œuvre Gallimard. Son auteur est Alain-Fournier, écrit avec trait d’union car il s’agit d’un pseudonyme : Henri Fournier de son vrai nom aurait pu être confondu avec le fameux coureur automobile de cette Belle époque. Né en 1886, il situe son roman dans les années 1890 ; il mourra lieutenant aux Eparges en septembre 1914, à seulement 28 ans. Il reste l’auteur de cet unique roman d’adolescence.

Etrangement, ce livre d’images aux acteurs puérils ne fait pas partie de mon univers intime. Je l’ai lu deux ou trois fois en fin d’enfance et durant mon adolescence… il ne m’en est rien resté. Je le relis aujourd’hui sans émotion, sans que la mixture ne « prenne » comme on le dit d’une émulsion. Le roman est pourtant bien construit, en trois parties égales, et conté avec une économie de moyens qui rend son texte dense. Et pourtant, le courant ne passe pas.

Qu’en ai-je à faire des « amours » éthérés d’un grand dadais puceau pour une adolescente rencontrée par hasard dans un château délabré au fin fond du Cher, un soir qu’il s’est égaré pour avoir trop présumé de son aptitude à trouver la bonne route ? Le « pays perdu » qu’il a rencontré lors, et qui persiste à sa mémoire trop sensible en cet âge d’hormones en ébullition – 17 ans – n’est qu’une perte de repères du réel, un imaginaire enfiévré, un idéal en folie. Il n’aura de cesse de le retrouver – et de le perdre car les temps enfuis ne reviennent jamais.

Le « pays perdu » est pour moi plus sensible dans la vie aventureuse des scouts contée par Jean-Louis Foncine, qui en fait un terrain de jeu sauvage du côté du haut Allier ; le « pays où l’on n’arrive jamais » est pour moi plus affectif chez André Dhôtel, qui en fait une amitié d’enfance qui mûrit et s’épanouit adulte. La retenue d’Alain-Fournier m’apparaît comme une sorte d’impuissance, incarnée d’ailleurs par le personnage du narrateur, François, d’une inconsistance rare et d’une asexualité avérée.

François, le double imaginaire de l’auteur, est fils d’instituteur dans une école rurale. Un jour de classe voit arriver le grand Meaulnes qui dépasse tous les adolescents de 12 à 18 ans d’une tête. Il devient aussitôt le centre de l’attention et vite le leader, lui qui a connu Paris et a voyagé au-delà de l’horizon. La France de la fin du XIXe siècle restait encore très ancrée dans la glèbe et l’on ne bougeait guère. D’où la fascination pour ceux qui ont vu autre chose que le coin du bois et le champ du voisin. Augustin Meaulnes, de deux ans plus âgé que le narrateur François, couche dans la même chambre puisqu’il est pensionnaire. Le gamin de 15 ans se prend d’amitié pour l’aîné qu’il admire, tant pour sa force que pour son esprit souvent ailleurs.

Mais c’est une amitié éthérée, comme le seront les amours de Meaulnes, sans aucun rapport au corps. Il y a bien une notation rapide, en passant, au chapitre VII de la première partie, mais elle ne fait que suggérer un désir, aussitôt refoulé : « Tandis qu’en un tournemain j’avais quitté tous mes vêtements et les avais jetés en tas sur une chaise au chevet de mon lit, mon compagnon, sans rien dire, commençait lentement à se déshabiller » p.37 Pléiade. Chez Alain-Fournier, très croyant catholique aux dires de sa sœur, le corps n’existe pas, seule « l’âme » existe, céleste, révérée. L’amour d’Augustin pour Yvonne sera de cette sorte, la fille comme une Vierge Marie que l’on doit aborder sans péché. D’où l’avortement de la vie à deux car Meaulnes a fauté. Non de sexe (nié) mais d’amitié : il n’a pas répondu à l’appel de Frantz, le jeune frère d’Yvonne, à qui il avait juré entraide jusqu’à la mort dans un débordement d’exaltation typiquement adolescente. En outre, il avait fréquenté Valentine à Paris, sans consommer mais sans savoir qu’elle était « la fiancée ».

Frantz est pour moi le plus sympathique du trio de garçons. Il a 15 ans comme François (dont il porte le même prénom mais germanisé, romantique). Il est fantasque et vit dans l’imaginaire, encouragé par sa sœur mais surtout par son père, le vieux M. de Galais qui lui passe toutes ses frasques. Dont la moindre n’est pas de se « fiancer » à 15 ans à une couturière d’une rue mal famée près de Notre-Dame à Paris, Valentine. Elle se déguise volontiers en garçon, ce qui interroge : Frantz n’aime-t-il pas plutôt l’amour que la fille, le sentiment lui-même plutôt que le corps support, un double narcissique plutôt que la personne ? Mais Valentine l’ouvrière se sent indigne de Frantz l’aristocrate, même ruiné ; elle n’est pas Marie-Madeleine en adoration du corps du Christ mais une jeune fille de son temps qui aime à prendre du bon temps et se cherche un mari pour fonder un foyer. « Je l’ai abandonné parce qu’il m’admirait trop ; il ne me voyait qu’en imagination et non point telle que j’étais. Or je suis pleine de défauts » ch.XIV troisième partie p.244. Valentine ne se présente pas aux fiançailles organisées au Domaine dans lequel Meaulnes débarque à la nuit après s’être perdu. Frantz est désespéré, cherche à se tuer puis est recueilli par un Pierrot bohémien qui l’emmène nomadiser sur les routes avec lui pour le désennuyer.

Le roman est construit en oppositions, le grand Meaulnes paysan attiré par le grand large, Frantz aristocrate décati romantique, François l’observateur qui deviendra fonctionnaire ; le dedans de la maison-famille-école et le dehors de la solitude, de la bohème, des bois et des châteaux ; Yvonne de Galais phtisique qui attend son prince charmant et Valentine charnelle qui n’ose pas prétendre à l’amour d’un prince. Chacun fera souffrir l’autre, comme si le véritable amour en ce monde était impossible, empêché par un décret du Ciel. Car la chair est haïssable selon le christianisme paulinien, malgré Les Nourritures terrestres de Gide, paru en 1895, qu’a lu l’auteur ; il lui préfère le converti catholique Claudel et son expiation constante de vivre en exhalant des vers. Drôle de mentalité d’époque, qui sera mise à mal par les deux guerres et « libérée » par les Années folles avant Mai-68. D’où notre impression de décalage.

Le pays imaginaire, les amours enfantines, la nostalgie des émotions adolescentes seront mieux rendus par Proust, Larbaud, Dhôtel, Foncine. La panique d’Alain-Fournier devant l’incarnation du désir a quelque chose de morbide, comme s’il fallait se châtier de désirer. « La Pureté est la grande Question », écrit-il à son ami Rivière, avec les majuscules magnifiées de l’Idéal. D’où le refuge dans le cocon d’enfance où l’on reste naïf sur ces choses-là, ne connaissant de la sensualité que celle des oisillons entre peau et chemise (deux occurrences dans Le grand Meaulnes) et de l’amour que le sublime de l’âme, refusant de grandir et d’accéder à la maturité. « Lorsque j’avais découvert le Domaine sans nom, j’étais à une hauteur, à un degré de perfection et de pureté que je n’atteindrai jamais plus. Dans la mort seulement… », avoue Meaulnes, ch.IV troisième partie, p.182. Ce masochisme catholique bourgeois de la fin XIXe est aujourd’hui inaudible.

Seul Frantz y échappe à la fin du livre, ce qui est le plus inattendu car le garçon était des trois le plus romantique et le plus exalté d’Idéal. Quant à François le terre-à-terre, il n’est rien : ni ami, ni amoureux, ni papa, sans cesse intermédiaire entre les autres et n’ayant d’enfants que ceux de sa classe. Il n’est pas sympathique, pas plus que Meaulnes qui récuse le bonheur à deux enfin acquis pour courir les routes à la recherche d’autre chose, laissant une fillette qu’il a fait naître sans le savoir. Et, lorsqu’il revient, il n’a plus rien – que ce rejeton braillard qu’il ne saura pas élever.

Alain-Fournier, Le grand Meaulnes, 1913, Folio-junior 2016, 336 pages, €4.60 e-book Kindle €0.99

Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes – Choix de lettres, de documents et d’esquisses, Gallimard Pléiade 2020, 559 pages, €42.00 (occasion €29.90)

Plusieurs films ont été tirés du roman :

DVD Le Grand Meaulnes / La fille aux yeux d’or, de Jean-Gabriel Albicocco, avec Brigitte Fossey, Jean Blaise, Alain Libolt, Alain Noury, Marie Laforêt, Opening 2006,€21.90

DVD Le Grand Meaulnes de Jean-Daniel Verhaeghe, avec Nicolas Duvauchelle, Jean-Baptiste Maunier, Clémence Poésy, Jean-Pierre Marielle, Philippe Torreton, TF1 studio 2007, €9.36

Commentaires récents