Le choc, c’est celui du 11ème Choc, le régiment des opérations spéciales françaises ; c’est aussi celui des parents qui ne voyaient pas leur fils dans les commandos ; c’est enfin celui (relatif) du public face à des photographies particulières… Tout commence en effet par des tirages d’appareil photo jetable confiés par un jeune homme à une boutique de la station Les Halles à Paris. Le laborantin effaré aperçoit des cadavres éviscérés, des morceaux de chair humaine dans les mains de soldats asiatiques, et un jeune Blanc qui rit derrière eux. Il prévient la police ; le client est arrêté, interrogé. Il minimise : il était avec des soldats Karen en Birmanie, c’est la coutume là-bas de manger le foie et le cœur de ses ennemis. Mais le Journal du Dimanche en fait un article sur le Blanc cannibale…

Ce « roman » est tiré d’un fait divers cité par le JDD en 1996, dit-on car il n’a pas laissé de traces sur le net : un certain François Robin devenu mercenaire en Birmanie. L’autrice, Française originaire du Kazakhstan, ex-reporter télé dans son pays puis ex-diplomate Unesco, aujourd’hui scénariste à Hollywood, raconte « après sept ans d’enquête », en plus de cinq cents pages touffues et un peu longues, au vocabulaire parfois étrange, les errances d’un fils de la petite-bourgeoisie de Troyes, patrie des andouilles, un certain François Lefebvre, devenu mercenaire au plus offrant.

Élevé dans une famille catholique sans histoire avec une mère effacée, un petit frère dans les jupes de maman et un père sportif et sans alcool, le jeune François choisit l’armée dans ce qu’elle offre de plus ardu, les commandos des services spéciaux. Après le bac, malgré l’ire paternelle, il entre dans la formation à la dure du 11ème régiment parachutiste de choc destiné à former les commandos du groupe action du SDECE, devenu DGSE. Ce régiment a été dissout en 1993 par les socialistes après la première guerre du Golfe. Le gamin de 18 ans qui intègre la formation est tout fou, fana mili comme on disait alors, malgré son bac littéraire-langue A2. Il rêve plus d’en découdre que de patrie, plus de fraternité et de famille que de massacre. Il n’est pas psychopathe mais plutôt sans limites.

Il ne sait pas se tenir. Pour aller contre son père qui ne boit pas d’alcool, il se saoule et, en permission après l’entraînement où il est bien placé dans la sélection, il pille un tronc d’église par désœuvrement et rosse les gendarmes venus l’arrêter. Il est donc viré du centre d’entraînement du 11ème Choc à Margival, qui ne tolère pas de soldats qui n’ont pas de conduite. Son ami et compagnon d’armes Olivier a lui aussi été viré, mais pour avoir dans sa famille un oncle gauchiste. La soldatesque ne tolère aucune déviance à la ligne.

François est donc sur le carreau, orné de ses pectoraux impressionnants et de sa carrure d’athlète, possédant à la perfection l’art du combat à mains nues et expert en tir de précision. La violence de son entraînement a lessivé toute personnalité en lui : il n’est qu’un outil aux mains de ses commanditaires. Il est embauché par une entreprise de sécurité – d’extrême-droite comme il se doit. Il fait aussi des piges auprès du DPS de Jean-Marie Le Pen. Au Département protection sécurité, beaucoup sont d’anciens militaires ou policiers. François est jeune et il s’en fout. Il est pour les Blancs et contre les racailles, c’est tout.

Lorsqu’il a l’opportunité d’aller exercer ses talents en Bosnie, il n’hésite pas ; il se retrouve côté musulman contre les Serbes orthodoxes, Blanc contre Blanc. C’est cela la géopolitique, les luttes claniques, les egos des chefs. Puis il est appelé par ses copains en Birmanie où la guérilla Karen ne cesse de tailler des croupières à l’armée birmane dans le nord-est du pays. C’est là que les deux adolescents soldats de 15 et 16 ans sont tués à l’arme blanche puis dépecés par les Karen qu’il accompagne. Naïf et stupide, il prend des photos. Il ira ensuite aux Comores en septembre 1995, participer à un énième coup d’État sous les ordres de Bob Denard qui croyait au soutien des Services avec un « feu orange », mais qui s’est trompé car la Françafrique sous Mitterrand ressort plus du niais Papamadit que du décati Jacques Foccart. En bon mercenaire sans foi ni loi, Bob Denard ne tenait pas plus que ça à « la patrie » : catholique de souche, il s’est converti au judaïsme au Maroc, à l’islam aux Comores. François, lui, est plus simple : il ne croit à rien. « La guerre établissait son identité : François était un mec qui faisait un travail dur. Il était donc un dur. Les rares individus au courant de son activité le respectaient. Malgré l’échec de Margival, il avait réussi à se caser dans une niche, se stabiliser dans une strate, sans compromettre ses rêves » p.221. Son ami Olivier a au moins une vision romantique de la vie qu’il faut croquer à pleines dents sans songer au lendemain. Pas François – il n’est rien, qu’une coque vide qu’on remplit, un bel outil prêt à servir qui le veut.

Il passe dix-huit mois de prison en France à la suite du raid aux Comores mais pour cannibalisme en Asie et en profite pour tuer un codétenu avec une dose qui lui a été donnée par un adversaire de foot ; il est reconnu comme un caïd. Lorsqu’il sort, car il est relaxé faute de « parties civiles », son CV ne permet pas de l’engager à nouveau dans la sécurité, le Front national désirant devenir « respectable ». Désespéré par le déménagement de la fille qu’il avait baisée et rebaisée avant de partir en mission, et qu’il avait dans la peau, solitaire, abandonné des siens, il se suicide en janvier 2000 en se tranchant la gorge puis, comme ce n’était pas suffisant, d’une balle de calibre 11.43 dans la tête. Il avait 28 ans.

Ce roman-récit d’un mercenaire blanc ravira ceux qui rêvent de combats et d’exotisme, tout en leur montrant quand même le vide intérieur qu’il faut développer pour devenir ce robot tueur, ce professionnel de la guerre sans aucune conviction autre que celle de ceux qui le payent. François a aimé tuer ; il pensait qu’il y avait trop de monde sur terre, notamment dans les pays du sud. Mais il aimait surtout la technique pour abattre, l’alignement de la mire sur le fusil, la belle mécanique des armes, le tir parfait.

S’il avait attendu quelques mois, la seconde guerre du Golfe après le 11-Septembre l’aurait probablement rappelé, avant l’Afghanistan et l’Irak puis, aujourd’hui l’Ukraine. Il y a toujours du travail pour les bons professionnels de la guerre qui ne croient en rien.

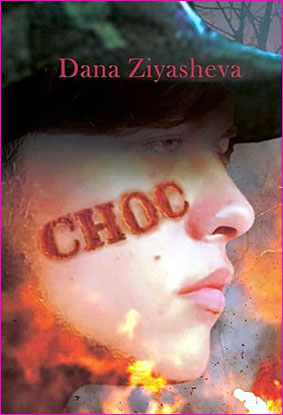

Dana Ziyasheva, Choc, 2023, autoédition Amazon, 502 pages, e-book Kindle €4,99

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Commentaires récents