Monsieur Laurence Rees (les Anglais ont pour curieuse habitude de porter des prénoms français de fille) est producteur à la BBC après des études à Oxford ; il a créé une série documentaire qui porte le nom de ce livre, qu’il publie en complément, tant les témoignages directs qu’il a recueillis méritent d’être diffusés.

Son approche historique est originale : il traque le charisme de Hitler, qui expliquerait (en partie) pourquoi il a pu devenir le monstre qu’il est devenu. Selon le sociologue allemand Max Weber, la domination charismatique est moins une qualité personnelle magnétique qu’un type d’exercice du pouvoir. Le chef doit posséder un sens missionnaire qui en fait une sorte de prophète pour ceux qui le soutiennent : « il est plus proche d’une figure quasi religieuse que d’un homme d’État démocratique ordinaire » p.14. Les électeurs veulent plus que du pain et des jeux matériels, ils recherchent une sorte de rédemption et de salut. Ce sont les circonstances qui favorisent ou nom le message, donc mettent en avant le charisme de tel ou tel. L’histoire n’est pas absente de ce type d’analyse, mais l’histoire ne s’accomplit que par des vecteurs humains qu’il est intéressant d’observer.

Quels sont les qualités nécessaires à l’homme charismatique pour entraîner son peuple ?

La rhétorique

Un discours de Hitler était « une sorte de voyage : il partait d’un sentiment de désespoir, décrivant les terribles problèmes auxquels le pays était confronté ; puis il passait par la constatation qu’aucun de ceux qui se trouvaient là dans l’auditoire n’était responsable des soucis actuels ; enfin, il terminait sur la vision d’un monde meilleur, sans classes, où cet état de fait aurait été corrigé, sous la direction d’un chef fort qui aurait surgi du peuple allemand et se serait montré capable de conquérir le pouvoir à la tête d’une révolution nationale » p.50. L’échec clair et net de la démocratie à résoudre la crise économique ont été la condition préalable et nécessaire à la popularité de Hitler en 1933.

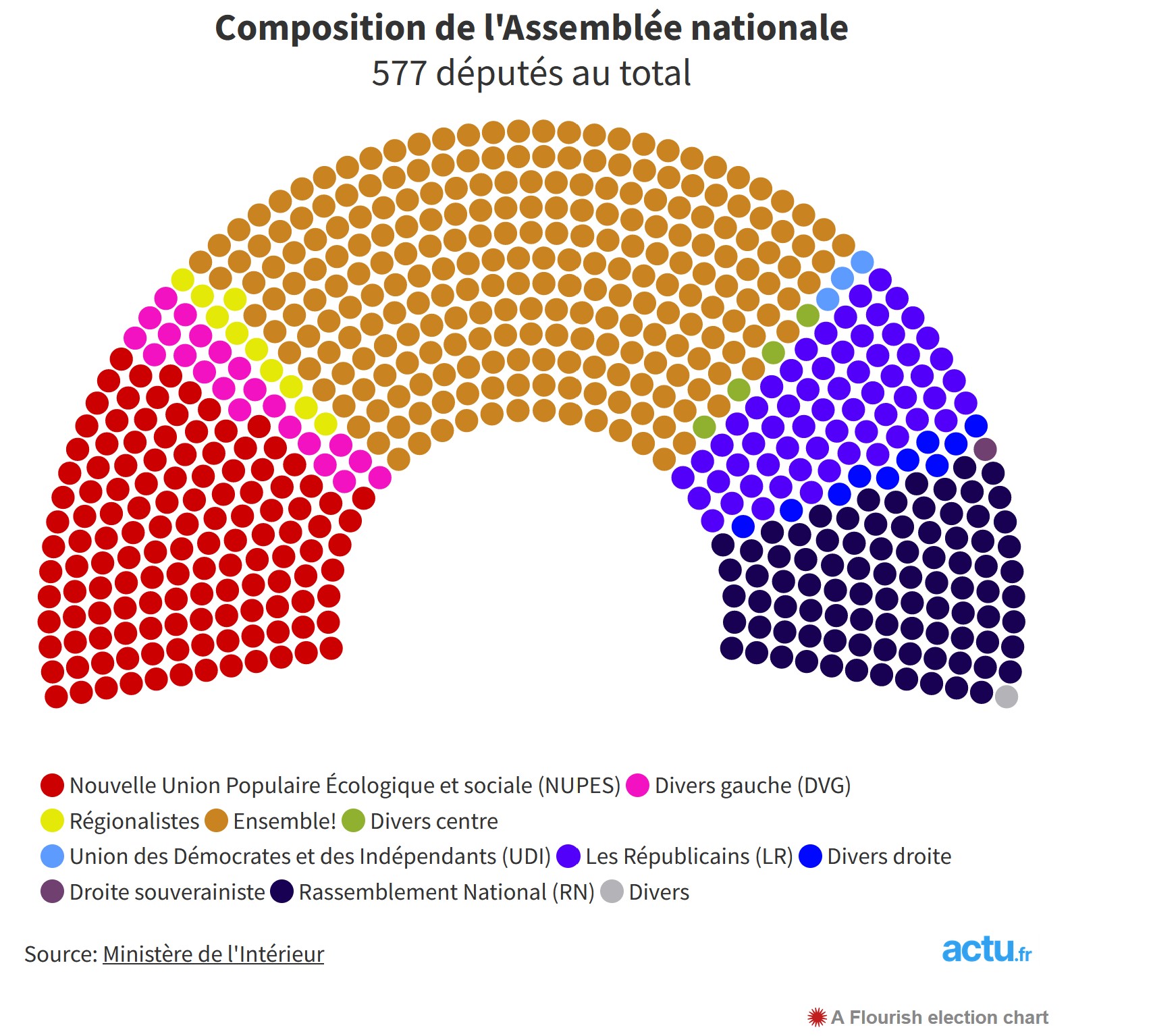

Il n’est pas inintéressant de constater que les discours de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon reprennent ce même plan type : 1/ ça va pas, 2/ cépanou célafôta, 3/ je sais ce qu’il faut faire, suivez-moi. Peut-être est-ce le schéma du bouc émissaire propre à tous les populistes ?

Il n’est pas inintéressant non plus d’observer que les 25 points du programme du NSDAP en 1920 sont déjà proches de ceux des Le Pen : abroger les traités (hier Versailles et Saint-Germain, aujourd’hui Maastricht et Schengen), retirer aux allogènes la nationalité (hier les Juifs, aujourd’hui les Arabes et Noirs délinquants), interdire l’immigration à tous les étrangers, réserver la vraie citoyenneté au droit du sang, prendre des mesures contre le capitalisme et la finance cosmopolite au profit du petit commerce et des petites entreprises.

La conviction absolue d’avoir raison

Jamais Hitler n’admit s’être trompé ; au contraire, il a plusieurs fois forcé le destin contre tous les avis. Le Triomphe de la volonté (titre du film de propagande sur Hitler tourné par Leni Riefenstahl, citée p.184) était la méthode du dictateur – notons qu’elle ne fonctionne qu’avec l’enchaînement des succès : dès qu’un échec imprévu survient, la confiance se fissure et le charisme baisse d’intensité. Le revers de la conviction est l’obstination, avoir raison seul conduit à un excès de confiance en soi proche de l’orgueil, l’hubris des Grecs toujours puni par les dieux…

Les généraux réticents ont été conquis par les accords de Munich, après la récupération sans coup de fusil de la Ruhr, l’Anschluss avec l’Autriche et l’annexion des Sudètes : ils eurent dès lors « foi » dans le jugement personnel et solitaire de Hitler, qualifié d’intransigeance héroïque (p.76). Même chose pour l’invasion de la Pologne et la guerre éclair contre la France ! L’armée allemande était moins équipée en blindés, avec moins de divisions, mais la ruse dans les Ardennes et l’initiative fonceuse de Rommel arrachèrent la victoire… en 4 jours !

A l’inverse, l’invasion de l’URSS du nord au sud, la tergiversation de Hitler à foncer sur Moscou, son déni de l’étirement des lignes et du ravitaillement, son obstination stupide à occuper Stalingrad au lieu de la contourner, son refus de tout repli sur des positions plus tenables, sa déclaration de guerre aux USA – toutes ces décisions unilatérales sorties du cerveau enfiévré de Hitler ont conduit à l’échec. Autant la volonté d’un seul est puissante pour surmonter tous les obstacles lorsque les circonstances s’y prêtent, autant elle devient un poison dans une structure d’échec.

L’émotion interpersonnelle

« Dans son discours, ses yeux brillaient avec passion, tandis qu’il repoussait ses cheveux en arrière avec sa main droite. (…) Tout venait du cœur, il touchait la corde sensible chez chacun de nous », déclare Hans Frank, cité p.52. Son « magnétisme » personnel, qui ne touchait pas tout le monde, était pétri d’émotion, ses yeux bleus fixant intensément l’interlocuteur pour faire passer le sentiment très fort qu’il vous voyait personnellement et qu’il fallait être d’accord avec lui.

Système émotionnel qui participe plus largement de l’éducation. « On disait que si tu répètes tous les jours à un jeune ‘Tu es quelqu’un de spécial’, à la fin il le croira », témoigne Erna Kranz, alors écolière à Munich, citée p.201. « Les gens perdent le sens commun s’ils ont le sentiment d’aller plus loin que n’importe qui avant eux, qu’ils sont en train de faire l’histoire… » p.420.

Sans oublier l’attrait de la radicalité sur tous, qui fit trop souvent augmenter les cadences par souci de se montrer toujours plus volontariste, toujours plus près des objectifs du Führer. La volonté devait remplacer l’analyse, « l’intendance suivra », disait aussi De Gaulle. « En réalité, Hitler ne savait rien de ses ennemis et refusait même les informations qui étaient à sa disposition », écrit Albert Speer cité p.316. Pour Hitler, sa capacité à prendre des risques était un signe de la supériorité de son pouvoir, valoriser l’inattendu, bousculer et surprendre – comme dans les Ardennes en 40 et lors de l’invasion de l’URSS en 41.

La communauté de foi

L’individu n’est rien, le peuple est tout. Si chacun peut parfois être médiocre et mener une petite vie sans relief, c’est en se dévouant au bien de sa communauté (raciale pour Hitler, religieuse pour l’état islamique, prolétaire pour Mélenchon, petit peuple de France pour Le Pen) que l’on peut sublimer son existence et lui donner un sens.

Appartenir au groupe, viser les buts communs du groupe pour l’avenir, permet aussi de dédouaner chacun de sa responsabilité personnelle et de toute forme individuelle de décence commune : la fin justifie tous les moyens. « Hitler exprimait de façon extrémiste des croyances qui existaient chez bien des Allemands sous une forme plus modérée » p.96. On doit pouvoir croire en une cause, martelait Hitler en 1927, « soyez-en sûrs, nous plaçons la foi au premier rang et non la connaissance ! » p.103.

Cette foi repose sur les traditions immuables, sur les vertus éternelles, notamment sur celles – immémoriales – des paysans avant l’urbanisation et la modernité. Ce qui n’exclut ni la technique ni la science, mais les remet à leurs places d’outils au service de la volonté communautaire – qui est de survivre et de vaincre pour s’étendre.

« Hitler apprit aussi à apprécier la valeur d’une haine concentrée sur un unique ennemi » p.202. L’art de suggérer que les ennemis les plus différents appartiennent à la même catégorie est utilisé sans vergogne par tous les populistes, de Mélenchon aux Le Pen : il s’agit toujours « du » capitalisme, donc de la finance, donc des Juifs (pour les Le Pen) ou des riches (pour les Mélenchon) ou des riches Européens (pour les Syriza, qui préfèrent taper sur la riche Allemagne de Merkel plutôt que sur les armateurs ou l’Église grecque, tous deux aussi très riches… mais Grecs). De la rancœur contre le traité de Versailles à la croisade contre les judéo-bolchéviques le combat de Hitler, qui n’excluait pas la guerre, « offrait à tout Allemand l’occasion de donner un sens à sa vie » p.187. Hitler était « un envoyé de Dieu », « un prophète touché par la grâce divine » p.191.

La rhétorique, la conviction absolue d’avoir raison, l’émotion interpersonnelle et la communauté de foi sont les éléments combinés qui fondent le totalitarisme. L’intelligence est submergée par le sentiment d’appartenance, la rancœur contre les coupables extérieurs et la volonté de s’en sortir en commun. Cela justifie tout : au nom de Dieu, au nom de la race, au nom du peuple. L’état islamique, les extrêmes-droites nationales, les populismes gauchistes – sont les mêmes facettes d’une même emprise : au détriment de la raison, du droit moral et de l’individu. La communauté contre la civilisation.

Ce livre anglais est bienvenu pour nous guider aujourd’hui, lisible du grand public bien qu’érudit. Il est fondé sur des documents auxquels aucun Français ne peut semble-t-il avoir accès dans sa langue : nombre de citations sont notées comme « omises dans les éditions françaises », comme si les éditeurs hexagonaux avaient censuré volontairement la réalité nazie au nom d’on ne sait quelle idéologie politiquement correcte ! L’art du déni nourrit aussi le populisme…

Laurence Rees, Adolf Hitler la séduction du diable, 2012, Livre de poche 2014, 570 pages, €7.90

Commentaires récents