La magie, vous connaissez ? Vous n’y croyez pas ? Mais les mots ne sont-ils par eux-mêmes incapables à faire naître une émotion surgie de nulle part ? De faire lever en vous des passions sans qu’un acte soit accompli ? D’enflammer votre imagination ? De bouleverser parfois tout votre être ? Le conte, le thriller, la poésie – et même la politique – ne sont-ils pas une forme de « magie », cette influence rationnellement « inexplicable » ?

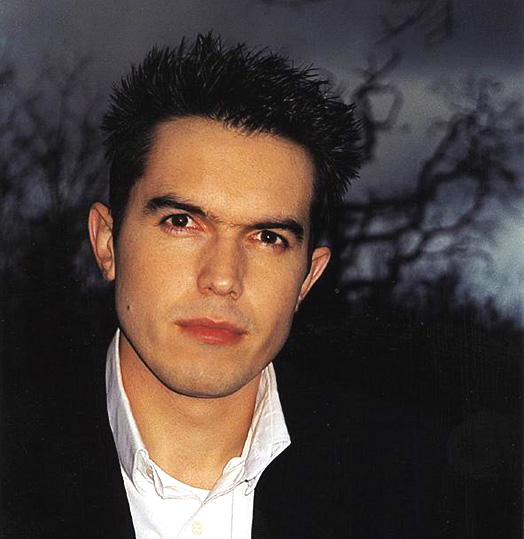

Maxime Chattam, un jeune Français sympathique qui vit entre la France et les États-Unis, a publié en 2003 son premier roman écrit en 1999. Le 5ème règne a obtenu le prix du roman fantastique du festival de Gérardmer. Il court sur les traces de l’Américain Stephen King dans Ça comme de l’Allemand Michael Ende dans L’Histoire sans fin publié en 1979 et mis en film par Wolfgang Petersen. Ses héros sont à peine plus âgés que les adolescents des deux livres, un tantinet plus mûrs mais aussi pragmatiques, aussi courageux et aussi hantés par un reste d’enfance. Ils sont sept.

Comme eux, ils découvrent un Livre, donc un savoir secret ; comme eux, ils vont devoir affronter sans être prêts encore les terrifiantes puissances du mal. Comme quoi « un livre peut être dangereux », ainsi que le dit Bastien dans L’histoire sans fin ; comme quoi la fonction de passeur d’un livre peut vous faire devenir « un héros », tel l’Atreyou libre et hardi (Noah Hattaway) qui est le double de Bastien (Barret Oliver) dans l’imaginaire. Ce sont les ressources que découvrent en eux-mêmes les banals adolescents dans Le 5ème règne.

L’idée directrice, vieille comme le monde, est que le Christianisme a apporté sur la terre un ordre mental et une paix émotionnelle que ne pouvait connaître le monde « d’avant ». Ce monde-là était obscur et angoissant, les forces que tout le monde possède sans le savoir restaient immaîtrisées et se déchaînaient alors en un paroxysme de violence. Le minéral, le végétal, l’animal, l’humain forment les quatre règnes de la nature dans la pensée classique. Le cinquième règne est celui de « l’ora », ce fluide immatériel qui serait l’énergie de toutes choses et que les druides avaient dompté, dit-on. Un livre, recopié de siècle en siècle, en transmet les secrets, surveillé par une confrérie immortelle.

Mais voilà : dans ce petit village de la côte nord-est des États-Unis que l’auteur a hanté lorsqu’il était enfant, lieu propice aux légendes par son climat tourmenté et par son histoire plus longue que dans le reste du pays, des adolescents disparaissent, tués par un Ogre aux pouvoirs étonnants. Sa violence se déchaîne épisodiquement en coups fulgurants, éventrements ignobles, « tétons fendus dans la longueur » et lacération de torse au couteau dans les hurlements de terreur. Ce sadisme répond aux angoisses les plus enfouies des fantasmes adonaissants et en faire le récit n’est pas voyeurisme, mais catharsis. C’est la vertu des contes de savoir faire peur aux jeunes pour qu’ils s’en vaccinent.

La petite bande réunie autour de Sean, 15 ans, fait l’apprentissage de la vie, de l’amitié et de l’amour, en même temps que de la violence du réel. C’est cruel et touchant. Les sept découvrent dans un grenier de grand-père un vieux grimoire… Les puissances, alors, se déchaînent mais les ados ne vont pas se laisser faire puisque les adultes sont incrédules ou impuissants. Ils vont se colleter aux pires instincts humains : l’avidité de la toute-puissance, la férocité implacable, la destruction. Rien de nouveau sous le soleil. Sinon que ces gosses deviennent peu à peu nos amis, leur personnalité encore floue se précise scène après scène, comme dans la vie réelle. Ils perdent leur naïveté d’enfance avec leurs rondeurs musculaires ; ils deviennent doucement des adultes au corps affermi, à l’esprit raffermi.

Est-on jamais vraiment adulte, d’ailleurs ? Maxime Chattam a 23 ans lorsqu’il écrit ce premier roman et son adolescence est encore proche. Le premier baiser, la première fois qu’on « le » fait, le premier enfant – rendent probablement plus conscient, plus responsable. Mais encore ? Ce livre n’est pas que divertissement, bien qu’il y excelle. Il nous fait réfléchir à ce qu’être adulte veut dire. Certains ne le sont jamais, pas même à l’âge mûr. Mais cette maîtrise progressive de ses facultés, qu’on aborde timidement vers 15 ans, en est peut-être le symptôme.

Si vous ne connaissez pas encore Maxime Chattam, laissez-vous entraîner dans cet envoûtement du livre. Il y a une magie à la Peter Pan dans cette bande de garçons et de filles. Une cruauté qui n’est pas complaisante. De vraies révélations de vertu chez les jeunes.

Maxime Chattam, Le 5ème règne, 2003, réédition Pocket 2006, 528 pages, €7.90

Commentaires récents