A la veille de mettre le pied pour la première fois sur la lune, l’Amérique intello s’angoisse de ce qu’elle vit sur la terre. Tout va mal depuis l’assassinat de Kennedy et la guerre du Vietnam : le Mal (biblique) est en nous. Il suffit de peu pour le révéler. Le film de Roman Polanski est tiré du roman d’Ira Levin, paru en 1967, Un bébé pour Rosemary. Ira Levin était juif athée new-yorkais, ce qui n’est pas neutre pour comprendre cette histoire.

Un jeune couple décide de s’installer à Manhattan, dans le vieux New-York dont le travelling de titre donne le contraste avec les immeubles neufs alentour. Rosemary (Mia Farrow) et Guy (John Cassavetes) sont bien un peu préoccupés de la réputation de la maison Bramford, où ils visitent l’appartement d’une vieille dame récemment décédée (mais à l’hôpital). Il se dit que les sœurs Trench y mangeaient de jeunes enfants, que le sorcier Mercato y fut et qu’une sorcière nommée Adrian y tuait les gens dans les corridors pour leur sang – tous personnages inventés, comme le building. Ce Dakota Building, qui fait office de maison Bramford, a été construit dès 1880 et John Lennon y fut vraiment assassiné en 1980. Mais Rosemary et Guy n’y croient pas, en bons Yankees de leur époque scientiste.

Sauf que : la vieille dame a mystérieusement bouché un placard par un gros secrétaire ; l’immeuble tout entier incite à faire l’amour, comme ils le font à l’emménagement par terre, dans la pièce encore vide ; la jeune fille au pair des Castevet, Terry Gionoffrio (Angela Dorian), qui l’ont recueillie dans la rue où elle se droguait et dont Rosemary a fait la connaissance à la laverie commune du sous-sol, s’est jetée du 7ème étage pour mourir, justement leur étage – mais aussi les 7 jours de la création du monde, les 7 branches du chandelier juif, les 7 péchés capitaux, les 7 sceaux de l’Apocalypse, tous symboles juifs ; Minnie et Roman Castevet (Ruth Gordon et Sidney Blackmer) sont leurs voisins de palier et s’invitent chez eux sans discuter, inquisiteurs et impérieux ; Minnie va même jusqu’à offrir un vieux bijou « porte-bonheur » à Rosemary, une boule ajourée qui contient de la racine de tanis puante (herbe inventée soi-disant venue de la ville d’Égypte du même nom), un porte-malheur plutôt car c’est le même qu’elle avait offert à sa jeune fille au pair.

Tout cela n’est pas très catholique, comme on dit en France, or Rosemary est catholique et le dit ; son jeune mari Guy ne croit pas, bien qu’élevé dans la norme protestante américaine. Il sera le passeur du Mal qu’il considère, en tant qu’incroyant, comme un fantasme. Il sera d’autant plus manipulé par les forces sectaires qu’il socialise avec elles volontiers, alléché par ses perspectives de carrière comme acteur. Roman, en effet, lui raconte les acteurs qu’il a connus et veut l’aider à obtenir son premier grand rôle. Cette naïveté, accompagnée d’une certaine lâcheté, sera fatale à sa femme et au bébé. Lequel n’est pas le sien mais celui de Satan. Ou comment vendre sa femme au diable pour obtenir des bienfaits.

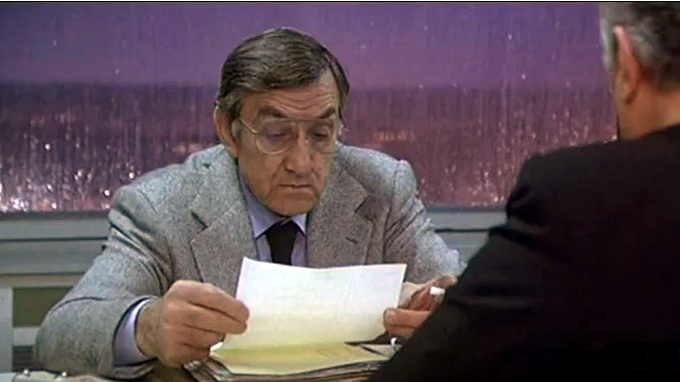

Car Guy est vite appelé au téléphone pour un rôle qu’il a raté, celui qui avait été choisi étant brusquement devenu aveugle. Il devait en attendant tourner des spots publicitaires, notamment pour les motos Yamaha. Et c’est Hutch (Maurice Evans), un vieil ami de Rosemary, venu en visite dans leur nouvel appartement bien redécoré et repeint par la jeune femme, qui perd un gant et se retrouve brutalement dans le coma, d’où il ne sortira pas. Roman Castevet était venu en voisin justement au même moment. Guy l’avait prévenu… Et posséder un objet de la personne à laquelle jeter un sort est le b.a. ba de la sorcellerie.

Rosemary s’inquiète de tous ces événements, d’autant que Minnie leur offre un soir le dessert, une mousse au chocolat bien « chargée » pour elle, afin qu’elle tombe en sommeil et se laisse faire. Elle n’en mange qu’un peu et jette le reste, à l’insu de son mari qui insiste pour qu’elle finisse. Ce pourquoi elle sera à demi-consciente de ce qui lui arrivera dans la nuit. Une GHB de sorcière qui permet à Satan de venir la violer au vu et su de toute la secte. Guy prétend, au matin, que c’est lui qui s’est emparé d’elle tant il était en vigueur, et puisqu’ils voulaient tous eux un enfant. Mais, après tout, le mâle n’est-il pas « le diable » pour les angoisses féminines ? Il s’agit dans cette histoire d’un viol, d’une pénétration non consentie, même si l’époque considérait les choses autrement, le mariage étant un contrat implicite de relations sexuelles permises dès le départ.

Rosemary se retrouve enceinte, elle en est heureuse, mais la vieille Minnie, un brin vulgaire lorsqu’elle mange, ce qui révèle son caractère profond, lui conseille de laisser son gynécologue le docteur Hill (Charles Grodin) pour avoir recours, sur sa recommandation et avec des prix réduits, au docteur Sapirstein au nom yiddish (Ralph Bellamy). Lequel demande à Minnie d’offrir chaque jour à la femme enceinte une potion vitaminée de sa composition. Rosemary ressent des douleurs, mais le docteur lui affirme que c’est normal et qu’elles passeront. Dans les faits, l’épouse et future mère se retrouve entièrement sous la coupe de son mari, de ses voisins, du docteur qui lui est attribué, de la secte satanique, de ce qu’elle ingère… Elle n’a plus aucune autonomie, ses amis sont écartés, parfois au prix de leur vie. La femme n’est pas encore libérée, l’emprise est totale.

C’est qu’il s’agit de donner un fils au diable, tout simplement, tout comme la Vierge en a donné un à Dieu. Mitou ! s’exclame Satan en globish, et il va de ce pas y pourvoir, sans envoyer un ange comme l’Autre. On voit ses mains brunes et griffues caresser le corps nu et tendre de Rosemary inerte sur le lit. Mia Farrow nue se fantasme sur un bateau. Il la chevauche comme un bouc et lui enfourne sa semence jusqu’à plus soif. Son fils sera un bébé comme lui, yeux fendus, doigts crochus, pieds fourchus – toute la mythologie judéo-biblique inventée par les puritains en manque, sur l’exemple ésotérique de la Kabbale. Le spectateur peut noter que tous les sorciers passés et présents sont juifs, du couple Castevet (ex-Mercato, au docteur Sapirstein), jusqu’à l’auteur de l’histoire Ira Levin et au réalisateur du film Roman Polanski. De là à évoquer un Complot kabbaliste, l’intromission du germe juif dans le ventre d’une catholique tel le coucou dans le nid des autres, il n’y a qu’un pas symbolique. Ce contre quoi l’ami Hutch met en garde Rosemary par-delà la mort, via un livre sur le sujet qu’il lui fait parvenir par une amie : Tous des sorciers. Il y est révélé qu’un sorcier célèbre qui habitait le bâtiment et qui a été lynché par la foule, Mercato, était le père de Roman, lequel a changé son nom par anagramme.

Les sciences occultes ne sont pas des sciences mais des croyances et des savoirs rituels, il ne faut pas se laisser circonvenir par les mots. Les apparences sociales ne sont pas la réalité des êtres, et même les paranoïaques ont des ennemis. La confiance ne droit pas rester inconditionnelle, même envers son mari, ses voisins et son médecin. Se laisser enfermer par le couple, l’appartement, la sociabilité de convenance, n’est pas un bon moyen de penser par soi-même et d’être libérée des déterminismes. Le corps personnel n’est pas inviolable, or Rosemary a été carrément violée : oralement par les potions, génitalement par Satan, moralement par son mari, socialement par ses voisins, et religieusement par le diable (le Juif incarné pour les catholiques). Se souvenir qu’un an plus tard, le 9 août 1969, Sharon Tate enceinte de Roman Polanski, a été assassinée à Los Angeles par la secte de Charles Manson, un meurtre rituel. Elle avait d’ailleurs été violée par un soldat à 17 ans, comme elle le raconte à son mari en 1966, qui l’épouse en janvier 1968…

Malgré tout, Rosemary est mère et cela compte dans sa mythologie personnelle. Elle ressent le besoin naturel et social de s’occuper de son bébé, même s’il est diabolique et probablement maléfique dans le futur. Le mal est banal et ordinaire, pourquoi s’en faire ? Ne vaut-il pas mieux faire avec ? Une mère aime toujours son petit monstre.

L’histoire monte savamment en paranoïa. Tout paraît de moins en moins normal, mais à chaque fois une explication rationnelle peut fonctionner… jusqu’à la scène finale et la dépression post-partum. Le fameux placard, bouché par la vieille et que le couple a rétabli, ouvre chez les voisins sataniques et là tout se révèle à cru, la réalité soupçonnée derrière l’apparence. Le dénouement, à mon avis inutile, est bien amené avec les doutes qui se lèvent, le cœur qui s’interroge, le corps qui se rebelle – les maux pour le dire. Peut-être aurait-il mieux valu laisser le doute…

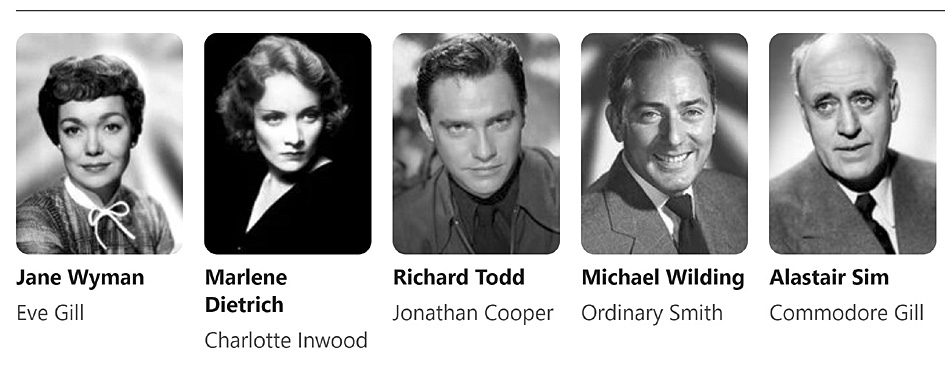

DVD Rosemary’s Baby, Roman Polanski, 1968, avec Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Maurice Evans, Paramount Pictures France 2023, 2h17, 4K Ultra HD + Blu-Ray €32,78

DVD simple 2021, €19,79

(Mention obligatoire : mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents