« Les vraies révolutions se font, on ne les fait pas », disait à peu près Kautsky. Ainsi en fut-il du mouvement de Mai-68, commencé le 22 mars à l’université de Nanterre. Le nombrilisme intello-parisien a forgé ce mythe que tout se serait passé en France, quelque part entre Odéon et Sorbonne, avec quelques extensions tardives du côté de Billancourt. On sait aujourd’hui qu’il n’en est rien. Le bouleversement de Mai a débuté vers 1955 et la guerre d’Algérie, avant de se perdre dans les sables vers 1975 après le premier choc pétrolier. Il a touché tous les pays, il a été une mutation de société.

Vingt ans après la guerre mondiale et son cortège brutal de centralisme, d’autoritarisme et de moralisme, les sociétés occidentales eurent besoin d’un peu d’air. Ce fut le printemps qui leur apporta, en Californie comme à Prague ou à Paris. Mais aussi au Mexique et à Pékin. La gestation fut longue, la révolution courte, les conséquences durent encore. Mais peut-être plus qu’ailleurs, notre vieux pays hiérarchique et catholique, césarien et jacobin, s’est trouvé mis en cause.

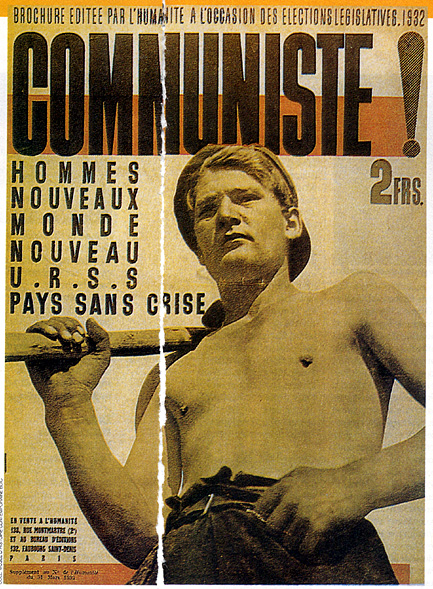

La modernité frappait à la porte, véhiculée par la prospérité des Trente glorieuses et par la génération nombreuse des bébés boum nés après 1945. Comme Nathanaël encouragé par Gide, la société faisait craquer ses gaines. « J’enlève mon maillot de corps, qu’on voie mon corps », chanta Souchon. Mai-68 a été ce grand monôme irrigué d’hormones et ivre de blabla. On abolissait toutes les barrières, on refaisait le monde, tout devenait possible, l’imagination se voulait au pouvoir. Dans une société corsetée, victorienne, formatée technocrates et CGT, cela fit boum !

J’étais trop jeune pour avoir participé d’une quelconque façon aux événements de Mai. Mais pas assez pour n’avoir pas constaté les bouleversements pratiques dès 1969 : plus de pions au collège, plus de carte de sortie, plus de slip sous le pantalon ni de soutien-gorge sous la chemise, la liberté d’aller et venir dans les cours, les profs qui vous appelaient par votre prénom (et non plus par le nom, à la militaire), la notation de A à E plutôt que de zéro (pointé) à vingt, fumer dans les couloirs (début d’une tabagie imposée aux autres qui a duré des années !), la guitare dans la cour où l’on bronzait torse nu en public. Mettre à jour signifiait mettre à jouir – mais n’avait pas aboli le maître à jouir et la domination « naturelle » des mâles.

Le grand bazar a accouché d’un grand remue-méninges avant de se stabiliser en nouvel équilibre – et en nouvelles conventions. Plus rien n’a jamais été comme avant. Mai 1981 a été la suite logique de mai 1968, tout comme les privatisations de 1986, les cohabitations et l’élection d’un président de rupture en 2007 avant la pantalonnade Hollande – et la réaction d’ordre qui a dégagé d’un coup, en 2017, les vieux soixantuitards accrochés au pouvoir. Exit la génération d’avant la guerre libertaire – les anciens cons-battants, comme aurait dit Lacan – on leur rendra hommage lorsqu’ils seront poilus, vers leurs 105 ans.

Pour ceux qui sont nés après, qu’est-ce que Mai-68 a donc changé ?

La façon de faire de la politique : terminées les petites magouilles dans les petits coins – vive la transparence, la participation, le bavardage en forums et congrès, l’exaltation des valeurs historiques 1789, 1848, 1981… La renaissance du christianisme en « social », du socialisme en « visage humain », du tiers-mondisme en « alter » mondialisme, de l’utopie en « écologie ». C’est pourquoi les palinodies politicardes du parti Socialiste (et sa réticence à larguer le Surmoi gauchiste) sont apparues au grand jour en 2017 comme un pur archaïsme. Mais c’est pourquoi aussi, en réaction, le moralisme solitaire d’un Bayrou a fini par faire recette auprès d’un rigoureux, voire un brin arrogant, Macron ; c’est pourquoi le volontarisme d’engagement d’un Sarkozy a réussi en campagne (pour l’exercice du pouvoir ce fut moins vrai) – et que l’abandon laxiste Hollande a fait revenir la morale (contre Fillon) et l’ordre (contre Hamon).

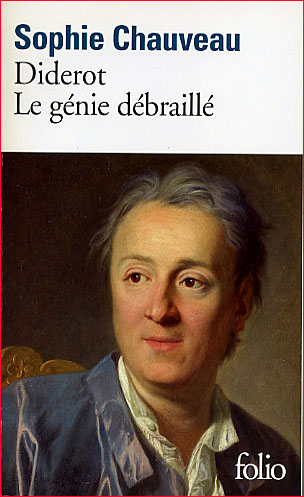

La façon de considérer la culture : terminée la révérence obligée, le cours magistral des mandarins en chaire, la position dominante de l’Intellectuel-à-la-française fort de son poste inamovible, légitime de son œuvre publiée, interrogé comme oracle par les journalistes et intouchable pour le gouvernement. Sa dernière figure en fut Sartre. Bourdieu ? – c’est le tragique réduit en comédie. Mai-68 fut la tentative d’abolir la distance entre acteurs et spectateurs, entre théorie et pratique, entre politique et citoyens, entre public et privé. Nous y sommes – pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur quand chacun cherche à penser par lui-même et s’exprime via le net ; le pire quand la pie Paule épouse le pipeau dans le grand marketing médiatique qui invente « l’événement » (les Situationnistes, si imaginatifs en 68, disaient le ‘happening’) ou dénonce. On balance, comme sous l’Occupation, en tweets frénétiques tous ceux qui dévient du Mainstream et les comportements – aujourd’hui mal vus – qui ont eu lieu dans une autre époque et dans un autre contexte il y a 30 ans !… Le meilleur quand les élèves participent et posent des questions, aiment par curiosité apprendre ; le pire quand la lecture se meurt au profit du divertissement et du zapping sur écrans, quand l’éducation se réduit à l’animation socioculturelle et quand l’excès de permissivité laisse l’ado déstructuré, la famille démissionnaire, le chacun pour soi égoïste de baise bi à la carte, de divorces en recompositions. La mère Houellebecq, tard « libérée » en 68 (elle avait 43 ans) est, avec son livre provocant sur son écrivain de fils, la caricature de cet égoïsme tranquille de jouisseuse. Elle lâche un môme et le laisse à vie dans sa démerde – avec une tranquille bonne conscience de femelle libérée.

La façon de considérer les mœurs : terminée la posture sociale héritée du bourgeois victorien (sauf dans l’Administration où le grade fait encore foi, y compris à l’université). Terminée la sexualité ado coincée, on explore ses copines et ses copains, on essaie, on se lie et se sépare sans drame ou presque. Divorce, contraception, avortement, enfants nés hors mariage – c’est la grande liberté allant jusqu’aux préados en spectacle dès 69 à Amsterdam, où des limites ont été réinstaurées. Libertaire et hédoniste, égocentré mais fraternel, fusionnel et individuel – le comportement 68 est celui de l’adolescent poursuivi après l’âge. C’est charmant à 15 ans, émouvant à 25 ans, irresponsable à 35 ans, carrément bouffon à 50 ans (et grotesque à 70 ans !).

Oui, Mai-68 fut ambigu, autant réactif que modernisateur :

Il a libéré les femmes ; mais il a enfermé le féminisme dans un ghetto de ressentiment revanchard où macho rime avec facho et où le père est rejeté du couple fusionnel mère-enfant. Et quand la mère préfère jouir qu’élever, ça donne pour un Houellebecq plein de petits Fourniret.

Il a évacué la raison au profit de l’émotion, avec les conséquences évidentes du superficiel et de l’épidermique. Les bons sentiments tiennent lieu de politique, la moraline de règles de droit, le commentaire en réseau social de lynchage, la manif de bulletin de vote et l’occupation des lieux de vérité révélée ou de sens de l’Histoire (avec sa grande hache).

Il a libéré la parole – mais pour quelle « pensée » ? Tous les grands intellectuels français datent d’avant 1968 : Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, Barthes, Deleuze, Derrida, Morin, et même Bourdieu. Aujourd’hui, il faut aller du côté des « spécialistes » pour écouter penser, mais à bas bruit, modestement : Villani, Héritier, Tirole, Klein et tant d’autres. Michel Onfray fait du médiatique, moins bien qu’Alain Finkielkraut mais en plus prolifique.

Il a libéré la société des appartenances de nature, de race, de religion et de milieu, des obligations sociales, de la révérence aux pouvoirs – mais avec cette solitude de la liberté, cette responsabilité qui écrase et « stresse ». D’où cette nostalgie de l’État-providence où tout est organisé et formaté à la soviétique, mais où chacun a sa petite place sans prendre d’initiative et où la Reproduction (sociale) laisse peu d’Héritiers sur le bas-côté (fils de bourgeois, de profs, de commerçants, d’artisans, d’artistes). D’où le retour des religions sous leurs formes rigoristes où les Commandements sont absolus et les fautes punies pour l’éternité ; les ados déboussolés exigent le fouet et le carcan moral pour avoir un guide que ni leurs parents, ni l’école, ni la société ne leur donnent ! Aujourd’hui, démerde-toi, personne ne t’attend, ni la famille, ni l’usine ou le bureau, ni l’administration de papa, ni les copains artistes, ni la société. Fais tes preuves, on verra après. Dur !…

Car c’est bien ça, au fond, Mai-68 : l’irruption de la modernité – donc de l’individualisme et de la liberté.

Au prix de la désappartenance collective et de la nécessaire responsabilité personnelle, ce qui fait peur à beaucoup. Nul doute que les sociétés libérales y soient mieux préparées par l’histoire que les sociétés autoritaires. C’est le drame des Chinois, le drame des Russes, le drame des Turcs et des sociétés maghrébines, le drame des sociétés sud-américaines. Et curieusement, en Europe occidentale, c’est le drame particulier de la France, ce « pays de commandement » qui ne sait que faire de la liberté pourtant revendiquée dans sa devise républicaine…

Commentaires récents