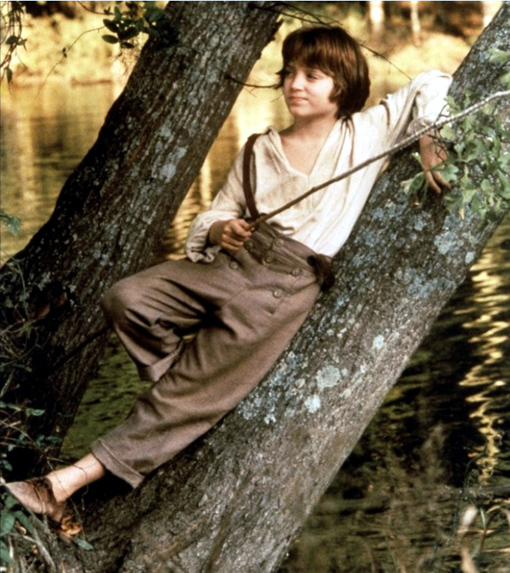

Un grand-père raconte à son petit-fils les quatre jours où il est devenu un homme, lorsqu’il avait 11 ans. C’est drôle, plein de rebondissements, d’expériences de la vie. Faulkner a écrit là son dernier roman, une histoire d’initiation universelle en langue parlée. Il paraît, en 1962, dans un monde qui change à toute vitesse, manière peut-être de retenir ce qui vaut pour tous les jeunes garçons à toutes les époques. Un mois plus tard, son auteur mourait d’un œdème pulmonaire aigu.

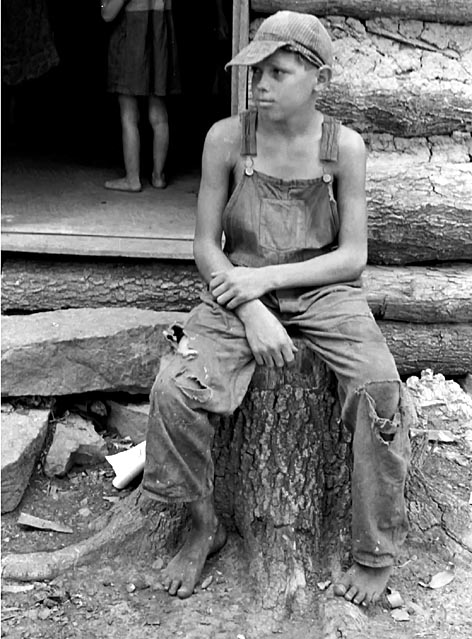

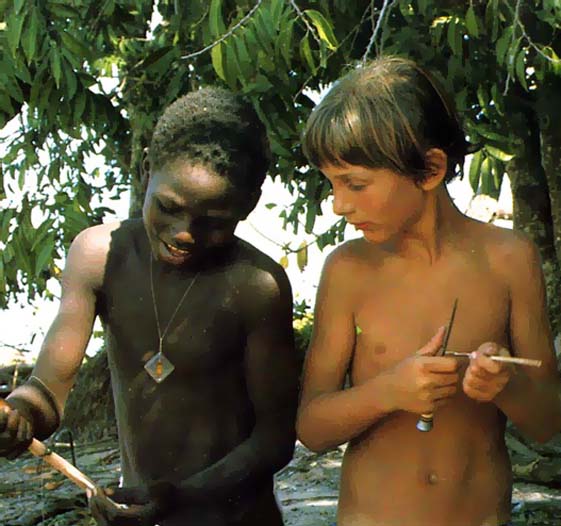

L’histoire se passe en 1905 et met en scène Lucius, petit-fils du propriétaire d’une des rares automobiles du temps, une Winton Flyer, le chauffeur Boon Hogganbeck et le nègre palefrenier Ned McCaslin, descendant de la même famille que le grand-père blanc, mais par une branche annexe. D’une maison enclose à une maison close via la maison sur roue automobile, de la ferme provinciale au bordel de la ville, le jeune garçon découvre le monde et les humains comme Huck Finn sur son radeau.

Boon profite de l’absence durant quatre jours du patron (le grand-père de Lucius) pour aller à la ville (Memphis) avec cette automobile qu’il aime conduire. Rien que cela est un périple, la poussière de la piste, les bourbiers à passer, ôtant chaussures et pantalons, le nègre caché sous la bâche qui se révèle passager clandestin en plein voyage et sera cause de tous les ennuis, le paysan qui laboure exprès la piste près du fleuve pour enliser les voitures et venir les en tirer avec ses mulets attelés pour quelques dollars… Une vraie leçon du capitalisme de rente.

Une fois à Memphis, la « pension de famille » promise par Boon s’avère être une maison close où des filles fort jeunes et très jolies reçoivent de vieux messieurs compassés. Mais comme nous sommes dimanche, tout est calme. Ned part à ses affaires, Boon gare l’auto devant la maison et tous deux entrent faire connaissance. Boon est raide dingue d’une pute dont il fera ultérieurement sa femme ; Lucius est invité à faire la connaissance d’Otis, fils de pute, qui a l’air d’avoir 10 ans mais en a en réalité 15, ce qui lui donne des obsessions autres que celles du gamin de 11 ans. Car cet âge, en cette époque, est celui où l’on accède aux fonctions d’homme : 10 ans pour cesser l’école et travailler, 15 ans pour aller au bordel, boire de la bière et baiser.

Lucius découvre, effaré, que le monde protégé qu’il a toujours connu est bien plus inquiétant qu’il ne l’imaginait. « Il y a des choses, des circonstances, des conditions dans ce monde qui ne devraient pas y être mais qui y sont, et tu ne peux pas leur échapper et en fait tu ne chercherais pas à leur échapper même si tu avais le choix, puisqu’elles aussi font partie du Mouvement, du fait d’avoir la vie en partage, d’être en vie » (chap. VII p.922 Pléiade). Il apprend peu à peu à gérer ses élans et ses émotions, à distinguer entre la vertu et la non-vertu, pour devenir un vrai gentleman du sud – qualité que lui reconnaitra son grand-père à la fin, cessant de le traiter en enfant. Il découvre aussi que, dans le sud des Etats-Unis, un Blanc ne pourra jamais voir le monde par les yeux d’un Noir.

Ned en effet, dès le premier soir, troque l’automobile (qui n’est pas à lui) contre un cheval de course (qui perd toutes celles qu’il entreprend). C’est alors la comédie pour reprendre possession de l’auto avant les quatre jours fatidiques… Ned est à la fois le grain de sable dans la machine, le démon qui fait avancer l’histoire et le rusé qui fait s’en sortir. Matois, il a reconnu dans ce cheval la même façon qu’un mulet qu’il eut jadis ; il veut le faire courir car il a une botte secrète. Toute l’affaire est alors de transporter le cheval à Parsham pour l’affronter à l’écurie d’un riche éleveur qui adore les paris. Gagner deux des trois courses permettra de racheter l’automobile et de se faire une galette. D’où l’entremetteuse du bordel qui connait un aiguilleur chef qui usera de ses relations pour, en pleine nuit, accoler un wagon supplémentaire et y faire entrer le cheval.

Lucius, pas vraiment conscient, consent. Il se dira plus tard qu’il a choisi de suivre et qu’il pouvait arrêter à tout moment. Mais il n’a pas repris sa raison, préférant l’aventure et l’imagination. C’est ainsi que l’on grandit. Lucius devenu grand-père raconte donc son éducation à son petit-fils pour faire son éducation. Mensonge (de Boon, de Ned), boisson, jeux d’argent, honneur des femmes (contre Otis, contre le sheriff violeur) – tout y passe de ce qui distingue un homme d’une brute. « On n’oublie jamais rien. Rien n’est jamais perdu. Ça a trop de prix » – tel est l’apprentissage de la responsabilité personnelle. Savoir dire non n’est pas toujours facile, mais évite de se laisser entraîner là où l’on ne veut pas aller. Si l’on dit oui, il faut savoir vivre avec ce qui suit. « Un gentleman accepte la responsabilité de ses actes et en supporte les conséquences, dit le grand-père de Lucius – même s’il n’en était pas lui-même l’instigateur mais qu’il les a simplement acceptés, qu’il n’a pas dit Non tout en sachant qu’il devait le faire » (chap. XIII p.1053).

Lucius, pas vraiment conscient, consent. Il se dira plus tard qu’il a choisi de suivre et qu’il pouvait arrêter à tout moment. Mais il n’a pas repris sa raison, préférant l’aventure et l’imagination. C’est ainsi que l’on grandit. Lucius devenu grand-père raconte donc son éducation à son petit-fils pour faire son éducation. Mensonge (de Boon, de Ned), boisson, jeux d’argent, honneur des femmes (contre Otis, contre le sheriff violeur) – tout y passe de ce qui distingue un homme d’une brute. « On n’oublie jamais rien. Rien n’est jamais perdu. Ça a trop de prix » – tel est l’apprentissage de la responsabilité personnelle. Savoir dire non n’est pas toujours facile, mais évite de se laisser entraîner là où l’on ne veut pas aller. Si l’on dit oui, il faut savoir vivre avec ce qui suit. « Un gentleman accepte la responsabilité de ses actes et en supporte les conséquences, dit le grand-père de Lucius – même s’il n’en était pas lui-même l’instigateur mais qu’il les a simplement acceptés, qu’il n’a pas dit Non tout en sachant qu’il devait le faire » (chap. XIII p.1053).

Un grand roman, édifiant, cocasse, humain. Il en a été tiré un film en 1969, The Reivers, avec Steven McQueen.

William Faulkner, Les larrons (The Reivers), 1962, Gallimard L’imaginaire 2014, 420 pages, €9.90

DVD The Reivers (langues : anglais et français), 1969, avec Steve McQueen, Sharon Farrell, Ruth White, Michael Constantine, Clifton James, Mitch Vogel (Lucius), CBS 2005, € 11.99

Œuvres romanesques V : La ville-La demeure-Les larrons, Gallimard Pléiade 2016 édition François Pitavy et Jacques Pothier, 1197 pages, €62.00

Les œuvres de William Faulkner déjà chroniquées sur ce blog

Commentaires récents