Lundi 15 avril à 18h50, le feu a pris dans les hauteurs de Notre-Dame. Il a ravagé toute la soirée la charpente et fait s’effondrer la flèche de Viollet-le-Duc. La cause la plus probable en serait un ouvrier étourdi (ou malveillant). Des travaux étaient en effet en cours. Que cela se soit produit juste avant Pâques, est-ce un hasard ? Le sacrifice juif de l’agneau à la suite d’Abraham est pour le chrétien le sacrifice du Fils de Dieu, terme qui est blasphème pour les musulmans qui fêtent l’Aïd en tuant le mouton selon les rites. Christ est mort crucifié mais Christ est ressuscité au troisième jour, dit la légende de la foi. Notre-Dame de Paris, de même, ayant brûlé, renaîtra.

Mais cet effroi catholique et français pour la perte de ce qui semble permanent et traverser immobile les siècles (la réaction du laïcard révolutionnaire Mélenchon en est un exemple) pose question. Au Japon, les temples sont systématiquement détruits tous les 25 ou 30 ans, et reconstruits à l’identique, le bois distribué en amulettes aux pèlerins. Car, en Asie, tout est impermanence et sans cesse en mouvement – tout comme la vie même et l’expansion de l’univers.

En chrétienté, et surtout en catholicisme, rien ne doit jamais changer puisque Dieu a tout prévu et que l’homme a été créé à son image. Il y a donc un Dessein, depuis la Chute, qui est de retrouver le paradis au-delà en éprouvant sa liberté ici-bas. Les cathédrales, sièges des évêques assis sur leur cathèdre, est donc un symbole d’occupation du territoire par la foi. Elles ont marqué le territoire européen et surtout français, réunissant en une seule œuvre tout le savoir du temps, des bâtisseurs aux tailleurs de pierres, aux sculpteurs et vitriers. C’est tout un Moyen-Âge enluminé qui orne la maison commune en l’honneur de Dieu.

D’où le symbole, aujourd’hui encore, pour la nation – même progressivement déchristianisée. Notre-Dame de Paris, comme d’autres cathédrales, est un lieu de mémoire pour tous les Français. Et faire nation, c’est se retrouver périodiquement sur les symboles alors que chacun vaque individuellement à ses affaires dans la vie courante. Il faut côtoyer à Paris, le soir mais surtout le lendemain de l’incendie, la foule qui se presse et défile pour voir la carcasse calcinée derrière les deux tours qui ont résisté. Le grand vaisseau est atteint mais n’a pas coulé.

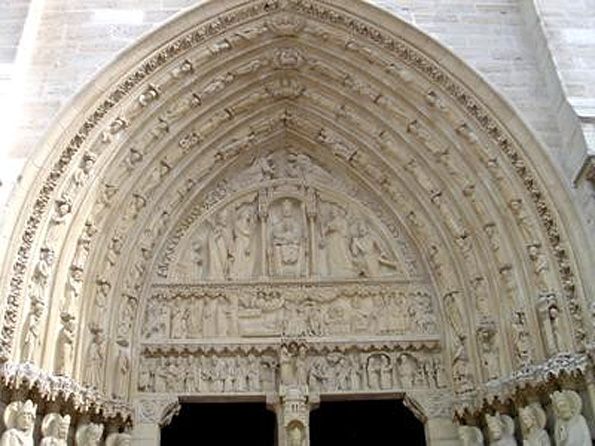

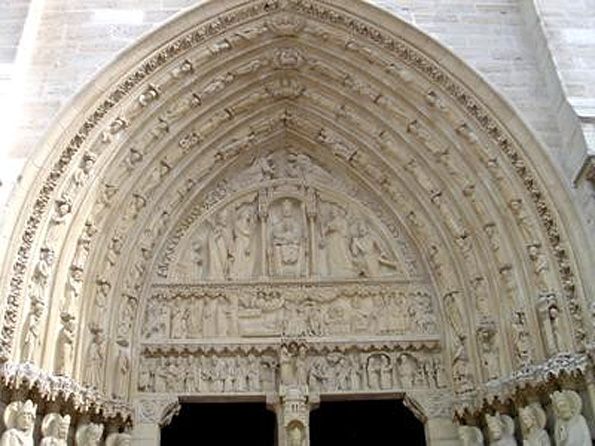

Reste notamment la façade intacte, toujours rationnelle et sereine. Elle se veut le visage présentable de la Foi catholique française et, en cela, aide à comprendre un peu mieux nos mentalités. En vertical, les deux tours (dont les flèches n’ont jamais été montées) encadrent la rosace centrale de la Vierge derrière laquelle surgit la pointe effilée de la flèche est.

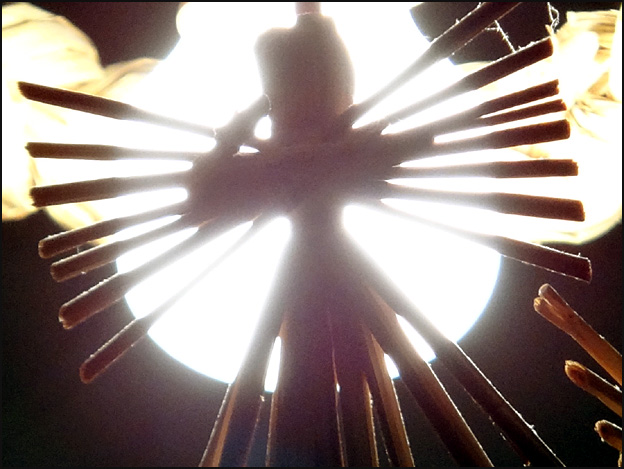

La Vierge Marie est bien centrale dans l’édifice ; elle trône au cœur de la rose de 9,60 m de diamètre, honorée par deux anges androgynes et délicats. Elle est la Vierge de gloire, engendrée par une mère stérile, sainte Anne, choisie par Dieu pour accoucher du Fils par l’opération du Saint-Esprit (sous les traits virils de l’archange Gabriel). Elle est immaculée, montée au ciel en son entier, elle est la Femme qui rachète Eve et son péché de curiosité malgré l’Interdit.

En horizontal, les trois étages de la Trinité comme de la scholastique (thèse, antithèse, synthèse) soumettent le libre orgueil de l’homme et son aspiration vers le ciel (les tours) à la médiation du nouveau testament (les porches) par Marie, cette intermédiaire humaine qui est « la plus près de Dieu parce qu’elle est la plus près des hommes » (Péguy). Au-dessus d’elle il n’y a que l’air et le vent, la grâce des balustrades ouvertes et les bourdons, dont cet « Emmanuel » de 500 tonnes dont la voix grave s’entend sur tout Paris. Il a grondé le soir de la tuerie islamique du Bataclan.

A sa droite est Adam, frêle, nu et solitaire ; à sa gauche Eve, repentante et pudique.

Au-dessous d’elle se tient la galerie des ancêtres, ces rois de Juda qui rattachent le divin Christ à la lignée des hommes. Au bas de l’édifice, pour entrer et sortir, les trois porches édifiants.

Le porche central est celui du Jugement (1220, restauré fin 19ème), le seul où trône en majesté le Christ en jeune homme de beauté grecque (datant de 1885), l’éternel Fils.

Le porche de gauche, près du nord menaçant de froid et d’obscurité, révèle la Vierge en Mère de tendresse (1210), tenant en ses bras le Bambin et repoussant du pied l’histoire en trois parties du péché originel qui s’enroule autour du pilier. Avez-vous noté que le démon qui tente Eve est une femme ? Une démone qui pourrait se prénommer Lilith, échappée d’un mythe babylonien. Elle serait la première femme du premier homme, née comme lui du limon et non d’une de ses côtes. Et comme Dieu a repris son ouvrage, elle se révolte.

Le porche de droite est celui de sainte Anne (1170), épouse de Joachim et mère stérile de Marie selon la tradition.

Marie est à peine citée dans les Évangiles : saint Paul n’en parle que par une allusion, Marc ne l’évoque que par deux incidents de la vie de Jésus, Matthieu en parle, Jean aussi, mais surtout Luc. Le dogme s’est développé par la piété au-delà des textes. C’est ce qui fait l’originalité du catholicisme et suscite l’accusation d’idolâtrie chez les Protestants.

En France, le culte de Marie prend une allure plus forte qu’ailleurs. Être Vierge et Mère est la contradiction fondamentale du christianisme, le dogme de la foi. Maris n’est reconnue « accoucheuse de Dieu » qu’au concile d’Éphèse en 431, Jésus est dit à la fois homme et Dieu car il a une mère. Le culte à la Vierge se développe dès le siècle suivant à Byzance, puis dans l’empire Carolingien qui fait de la souveraineté une royauté sacrée. Comme Marie est mère du Christ, l’Église se veut mère des chrétiens au grand tournant de l’an mil – et nous vivons toujours dans cet idéal de Cluny : une Église collectant les dons des puissants pour les redistribuer aux nécessiteux, ce qui se traduit de nos jours par l’État collectant les impôts des « riches » pour les redistribuer au « peuple ».

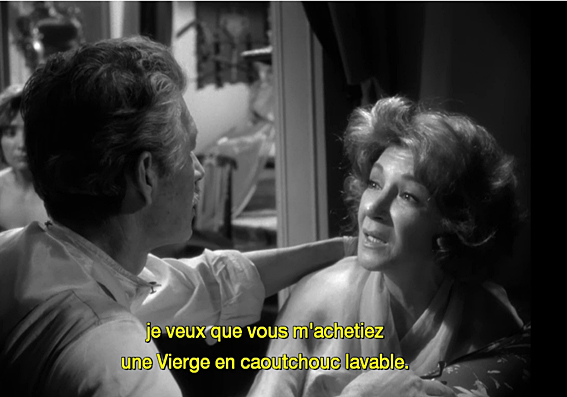

En 1215, au concile de Latran, la Vierge devient le modèle de l’Église : obéissance au Père, exemple maternel à suivre, sainteté idéale où le sexe est banni. Pour les religions du Livre, le sexe a toujours été la boite de Pandore car il rattache trop l’humain à sa condition charnelle : qui l’ouvre voit s’abattre sur lui tous les maux échappés de la boite – sauf l’espérance. Nombreux sont les mystiques qui se sont « convertis » après une crise hormonale ou le dégoût du désir : Charles de Foucauld et Paul Claudel sont les Français les plus connus. La Contre-Réforme promeut la Vierge guerrière, sur le modèle de Jeanne d’Arc, au concile de Trente (1545).

C’est alors que Louis XIII timide, sensible et zézayant, affectueusement peint par Robert Merle dans L’Enfant-Roi en 1993, glacé par une mère prompte aux intrigues et froide avec lui, esseulé par la mort trop tôt d’un père adoré et queutard vite idéalisé, lui consacre le 5 septembre 1638 « particulièrement notre personne, notre Etat, notre couronne et nos sujets » à la Vierge Marie pour en avoir obtenu un fils après 23 ans de mariage. Avec l’enfant Louis-Dieudonné, futur Louis XIV (et auteur du célèbre « l’Etat c’est moi » que tous nos Présidents s’empressent de remettre à jour) la France, « fille aînée de l’Eglise », adore Marie plus que le Christ.

C’est en réaction aux excès révolutionnaires – et masculins – que se multiplient dès le 19ème siècle les visions de Marie (plus de 120 en France dont La Salette, la Drôme, Lourdes, Pontmain, Neubois…) et que se développent les communautés vouées à la Vierge sous les noms de Notre-Dame de Grâce, de la Charité, du Bon Secours, de Pitié, de l’Immaculée Conception. Ce dernier dogme sera édicté par Pie IX en 1854. En 1950, ce sera l’Assomption qui deviendra dogme catholique et le 15 août, fête du royaume depuis Louis XIII (et toujours férié) en est revivifié. Le salut viendra des femmes, moins soumises à la testostérone qui fait lutter pour le pouvoir, plus soucieuses de faire naître et d’élever la génération suivante, pragmatiques et intermédiaires entre les Idées et les Réalités. Peut-être est-ce ce message que nous délivre Notre-Dame de Paris ?

Un beau livre collectif sur Notre-Dame de Paris dans l’histoire

Commentaires récents