Alors, c’était mieux avant ? Bof, nous dit l’historien généalogiste médiatique en étudiant systématiquement tous les domaines de l’existence.

L’espace était très fermé, cantonné au village ou au quartier. Si les immigrés ne posaient pas problème, le gars du village voisin était déjà un « étranger ». Les colporteurs, baladins et forains étaient bienvenus mais on s’en méfiait d’office. D’ailleurs, la langue restait locale et les parlers régionaux étaient marqués, on ne se comprenait pas parfois d’une vallée à l’autre. Pour voyager, seuls les pieds comptaient ; les chevaux étaient les Rolls des riches. Plus tard, les patches et autres diligences étaient inconfortables et versaient souvent dans les chemins boueux ou défoncés. Ce n’est que le chemin de fer, à la toute fin du XIXe, qui réduira les distances !

Les maisons étaient bâties par le collectif villageois et le confort était minimal : cheminée en pierre mais murs de terre et de paille, terre battue par terre et les poules qui venaient fienter sur la table et picorer les restes, comme les chiens et les cochons. C’était mal isolé des vents coulis, sombre et enfumé, glacial l’hiver. Le feu était le centre d’attraction pour la cuisine, le confort et la veillée. On dormait à plusieurs dans les lits pour avoir chaud et les couples s’ébattaient aux oreilles de tous. En revanche, tout était usé jusqu’à la corde, tout objet récupéré et la chandelle, faite du suif des bœufs ou de la graisse de cochon faisait l’objet d’économie de bouts de chandelles.

La société était équilibrée et hiérarchisée. Chacun sa place (et les vaches étaient bien gardées), l’homme aux champs et la femme au potager, le mâle à la foire et la femelle aux petits. La famille était obligatoire, rassemblant souvent trois générations sous le même toit, et le divorce rarissime (condamné par l’Eglise). Mais on mourait jeune, les hommes par accident ou guerre, les femmes en couche. Le célibat était très mal vu et les mœurs déviantes valaient le bûcher. Le curé surveillait tout, des fornications hors mariage à la pollution des culottes. Chaque âge avait ses tâches, dès 7 ans, et des rites de passage marquaient la maturité progressive (baptême, première communion, certificat d’études, service militaire, mariage). Tout était clair et prévisible. Mais aucune sécurité sociale ni aide en cas de chômage : qui ne travaillait pas ne mangeait pas. Les hospices religieux recueillaient les vieux et les malades délaissés.

L’individu n’existait pas, sauf à rendre compte de ses « péchés » au moment d’accéder à « l’autre » monde possible. Tout se faisait collectivement, au vu de tous. Critique et médisance, querelles de voisinages et de clochers rythmaient la vie sociale. Les gars se battaient dès l’enfance comme dans la Guerre des boutons et les jeunes se tabassaient au bal pour un regard ou une parole, ou pour une fille. Aucun papier, sauf au XIXe le livret militaire (pour les hommes seulement) et un droit de vote quasi inexistant jusque vers la fin du même siècle (les femmes en 1945 seulement). Les noms de famille ne se sont fixés progressivement qu’à partir de la fin du Moyen Âge, calqués sur les surnoms le plus souvent, ou les lieux de provenance ; les noms qui sont prénoms dénotent des enfants trouvés. Longtemps l’habit a fait le moine et l’on se vêtait selon sa condition. La chemise longue et les braies sans aucun sous-vêtement ont été la vêture traditionnelle, une pèlerine l’hiver. Seuls les riches avaient une garde-robe plus fournie et la mode est venue de la ville.

Question hygiène, on se lavait peu par peur du froid et de l’eau croupie. Une lessive dominicale à la belle saison mais l’hiver, quand l’eau était gelée au lavoir, on ne se changeait pas. La maladie frappait là où elle voulait et les épidémies emportaient souvent la moitié d’un village. On se soignait selon la tradition, c’est-à-dire selon des remèdes de bonne fame (rien à voir avec les bonnes femmes, sinon que les « grand-mères » accumulaient le savoir) : le mot « fame », passé direct en anglais, signifiait la réputation. Les médecins des villes étaient des charlatans comme sous Molière, jusqu’à la révolution hygiéniste du XIXe. Les chirurgiens apprenaient sur les animaux de la ferme avant de se former durant les guerres de la révolution et de l’empire. Seul Dieu et les saints étaient le recours. Dieu restant le plus souvent indifférent, les saintes et saints étaient plus accessibles et chacun avait sa vertu. Y croire était déjà un début de guérison. Les campagnes n’étaient pas plus sales que les villes où l’on jetait son pot de chambre par la fenêtre pour emmerder les gens.

L’argent était rare, le troc roi. On produisait en général pour sa subsistance, n’achetant que le nécessaire, souvent les pots et le métal. Des chapons mais pas de TVA dit l’auteur, beaucoup d’impôt mais aucun à la source, tous affermés à des collecteurs qui se servaient au passage. La terre était le patrimoine le plus valorisé ; elle pouvait même anoblir le commerçant enrichi. Le travail était requis de tous mais le chômage rare, surtout à la campagne où il y a toujours à faire. Les jours fériés, la plupart religieux, faisaient que si « les vacances » n’existaient pas, on ne travaillait guère plus qu’aujourd’hui.

L’éducation se faisait à la dure et la tendresse était rare, même marmot : pas le temps pour ça et une mortalité infantile effarante. La vie était rude et les mœurs en rapport. Catéchisme et école communale exigeaient le par-cœur ; on faisait honte aux mauvais élèves par le bonnet d’âne et l’on récompensait les bons par des images en couleur (trésor en ces temps sans télé). Les loisirs étaient la fête au village, aux mariages, à la moisson, à Noël, à la tue cochon… Tout était prétexte à danses, chansons et beuveries. Les ripailles étaient alors de rigueur. Les « sports » étaient proches des nôtres : la soule pour le rugby, la paume pour le tennis, la crosse pour le golf, les joutes nautiques et la boxe (sans les règles).

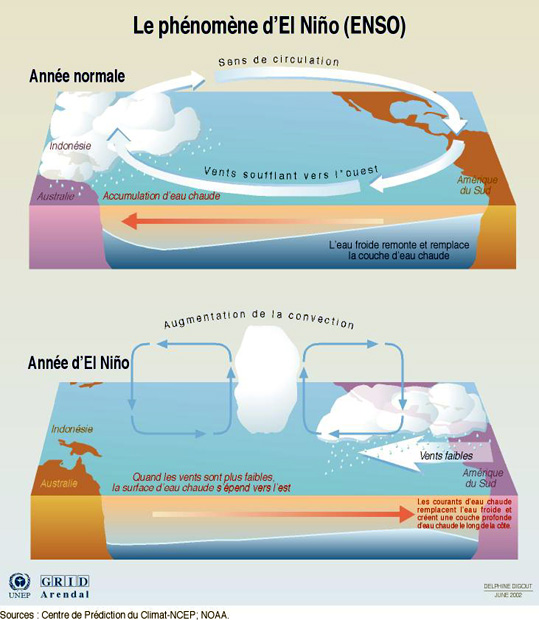

Le climat général était à la violence et à l’insécurité. On se méfiait du coin d’un bois comme de la ruelle sombre, malandrins et chauffeurs volaient, violaient, torturaient, pillaient sans vergogne, entraînant souvent mort d’homme (ou de femme). La justice la plus équitable était celle de la Bible : la loi du talion. Le vol était puni le plus, les galères pour un pain. Pour le reste, les chicanes et procès pour un bout de terrain et les querelles de voisinage étaient légion. Le jugement de Dieu, au Moyen Âge, permettait à la justice des hommes de se défausser : qui tuait l’autre avait raison, qui surnageait plongé ligoté dans le fleuve était béni, la sorcière qui sortait du feu intacte prouvait qu’elle était une sorcière… Déjà il y a des siècles, « il n’y avait plus de saisons » : canicules et gels alternaient, tempêtes et inondations, surtout au « petit âge glaciaire » entre 1300 et 1860 environ. Le « grand hyver » de 1658, de 1709, de 1795, la canicule de 1765 (40° centigrades à Paris le 6 août).

La société d’avant était dominée par la peur. Celle du lendemain mais surtout celle de la mort. On se réfugiait dans la religion et dans la superstition (pas 13 à table !). Les gens étaient impudiques, n’hésitant pas à pisser dans la rue même en tenant la main d’une dame, mais très susceptibles aux regards d’autrui. Il faut dire que, constamment, tout le monde surveillait tout le monde, médisait, critiquait, jaugeait, méprisait. Les « réseaux sociaux » de notre temps reprennent ces vieilles pratiques de l’humanité envieuse et mesquine. Comme hier, il vaut mieux peu parler et peu montrer, même si la drague ne se fait plus par baffes et pinçons du gars à la fille pour dire qu’elle l’intéresse.

Au total, non, « ce n’était pas mieux avant » – c’était différent. Si l’on n’était jamais seul, on n’était jamais libre. Il fallait être conforme sous peine de farce et charivari, voire exclusion et rejet. Le monde était étranger et les informations ne parvenaient que plusieurs semaines après. Cela ne rendait pas plus sage, mais résigné.

En bref un bon livre qui fait le point sur les siècles passés et montre que seule la révolution industrielle a permis de mettre fin à l’enclavement des humains et des mentalités. La révolution numérique que l’auteur pointe à peine, comme la révolution écologique que l’auteur ignore entièrement, apparaissent à la fois comme favorisant l’individualisme le plus extrême et les comportements communautaristes au conformisme social le plus accentué. Un progrès ? Pas si sûr…

Jean-Louis Beaucarnot, Nos ancêtres étaient-ils plus heureux ? 2017, J’ai lu 2019, 480 pages, €8.10

Commentaires récents