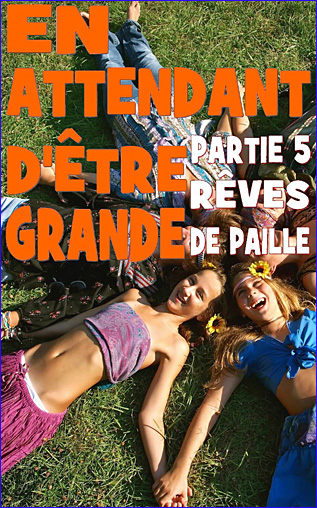

Suite et fin (provisoire) des aventures sensuelles de Chloé la gamine. Ce n’est pas pornographique mais joliment libre – et libertin. Il fut une époque, pas si lointaine, qui regardait cela comme naturel ; aujourd’hui est à la restriction en tout : moins de travail, moins de salaires, moins de libertés, moins de permissivité. Et vous trouvez ça bien ? Marx expliquerait que l’infrastructure commande à la superstructure, donc que la paupérisation économique engendre l’austérité morale et religieuse, comme par compensation. Il est donc urgent de respirer à nouveau – et ces gentilles histoires d’exploration amoureuse nous y aident.

Chloé allant cependant plus loin, l’auteur semble hésiter à publier… Les ligues de vertu ou les islamo-catho-intégristes lui feraient-ils de gros yeux ? Eux qui « épousent » des fillettes de 9 ans ou sodomisent impunément de jeunes garçons ? La paille et la poutre, ce pourrait être un volume d’essais de Mitterrand – c’est plutôt une parabole de l’évangéliste Luc (6.41) : « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ! » Souhaitons donc la publication rapide de la suite de ces aventures naturelles qui réconcilient avec les sens ici-bas.

Après une soirée torride passée avec ses amis du même âge Charlie et Clarisse, tout nu d’amour pénétrant, Chloé – 11 ans – prend conscience de la beauté et du corps humain dans toute sa splendeur. Même les homos perdent les pédales devant le charme féminin.

Elle a dit charme ; ce fut le cas avec Charlie qui a caressé les deux copines avec un pinceau, longuement, avant de se joindre à elles. Ce ne fut pas le cas de Tom, matée par une Chloé attirée par le bruit, qui se défonce à l’alcool torse nu avant de se faire faire une pipe en même temps que son copain par la même fille, puis de la coïter en bourrin délirant tandis que son copain bourrine (un peu plus longtemps) la sienne. Entre douze ans… On se pince : auraient-ils vu ça sur Canal+ ? Ou pris une tisane de proto-viagra écolo ? C’est osé mais ce n’est pas pédophile, les enfants explorent entre eux.

La chaîne cryptée diffusant du porno tard le soir n’existe pourtant que depuis 1984 et, si Tom a 12 ans, il est né en 1970, un an plus tard que Chloé. La scène se passe donc en 1981 (p.13) et l’auteur (ou la narratrice Chloé) se mélange les impressions. Mais la leçon est claire : d’un côté l’attention à l’autre, la tendresse d’honorer sa partenaire ; de l’autre la domination, la brutalité égoïste. Ah, Tom à 12 ans possède un corps harmonieux de culturiste, mais Charlie a une âme, une personnalité, une bouille. « Lui restera notre premier amour pour l’éternité » p.19.

Après ces pages haletantes, plus de suspense : « Nous n’allions pas refaire l’amour cet été, ni avec Charlie ni avec qui que ce soit d’autre » p.20. Chloé n’a après tout que 11 ans et si elle rêve de devenir « une salope », « depuis que papa les avait évoquées comme étant des princesses », elle reste panthéiste comme les enfants, aimant jouir par tous ses sens sans se focaliser sur le vagin (ce fantasme d’adulte conditionné). Enlacements, baisers, rien de plus, les autres actes auraient brisé la tendresse du groupe. « Salope » a pour elle le sens de jouisseuse, pas de sale, de répugnante ni de perverse. Faut-il que les religions de la Faute et du Péché aient perverti les mœurs pour que le besoin d’affection soit qualifié de saloperie ! La chair, cette vile matière réelle ici-bas, est dévalorisée au profit du Dieu hypothétique au-delà – et du Paradis peut-être – idéologie de pouvoir qui enfume et asservit. Chloé aime aimer, naturellement, et les caresses sont les préliminaires de cette attention qui est preuve d’amour – mais Chloé ne recherche pas l’acte mécanique qui prostitue le sentiment pour assouvir l’instinct.

Pour changer, Chloé invite Clarisse et une autre copine, Nathalie, à s’étendre au soleil dans un endroit écarté, puis à décrire à voix haute leurs fantasmes tout en se caressant. C’est le facteur au torse de gladiateur, puis les copains qui délivrent d’un enlèvement, puis un ogre animal qui coince la fille dans sa tanière avant de baver sur sa peau nue et de l’avaler toute crue. « Les filles sont curieuses de nature, et aiment les propositions. Parfois, cela va plus loin que la poésie » p.39.

Réminiscence biblique ou préjugé ancré ? L’auteur n’hésite pas à écrire : « une insatiable curiosité faisant de nous, parfois ou souvent, de véritables petites salopes » p.40. Est-ce si vrai ? Plus que les garçons envers les filles ? Cela justifie-t-il par exemple le voile et le harem pour éviter ces débordements hystériques ? ou la « chasteté » si néfaste aux prêtres catholiques ?

Les jeux se poursuivent avec l’enquête sur les comportements ados – qui fascinent les prépubères. Filatures, observations, décryptage des mines, jeu de piste… La grange délabrée où mène un chemin de ronces est le rendez-vous des pubertaires. Voir « le visage d’une fille qui fait l’amour est inoubliable » déclare Chloé p.53. Mais ce sont les petits détails qui font tout le sel du jeu amoureux dont se délecte la précoce gamine.

Plus grande, nantie de ces expériences, Chloé ne peut s’empêcher de philosopher sur l’époque (la nôtre) : « La société devrait comprendre qu’elle a besoin de fantasmes, d’interdits, de stéréotypes. Ainsi, certains peuvent les franchir et d’autres pas. Si on brise toutes les frontières, plus rien n’a de sens. Aujourd’hui, c’est aux prostituées que les jeunes filles font concurrence. On leur a déjà piqué leurs sacs. Puis leurs fringues, leur démarche, leur maquillage. Les putes n’ont plus que pour seul avantage d’être accessibles sans la moindre approche de séduction. Si cette ultime frontière est franchie et que la gent féminine ne cherche même plus à se faire séduire, tout sera alors inversé » p.72. Interdit d’interdire, disaient les soixantuitards ; tout est haram-interdit ! hurlent les barbus mal baisés.

Finalement, l’enfant n’est-il pas le père de l’homme ? Ces adultes tout épris de politique et enfumés de marxisme en ces années 1970-1990 n’ont-ils pas dû réapprendre l’humanité auprès des plus naturels d’entre eux, les enfants ? C’est ce que dit Tata à Chloé : « Votre simplicité. Votre joie de vivre, votre sincérité. Vous êtes touchants, authentiques. Vous ne trichez pas, sauf si on vous l’apprend. Vous embrassez ceux qui vous plaisent, jouez et rigolez avec n’importe qui sans vous poser de questions, aimez sans vous donner de raisons » p.95. Mieux que celle de Rousseau, cette éducation nature !

« La liberté n’est une ennemie que si elle est associée à un manque de repères et d’éducation » p.89. Vivre en commun libère parce que cela pose des règles tacites pour l’harmonie du groupe. « On devient obsédé par le sexe quand on nous l’interdit. L’interdit est alors sublimé, et là où il y a sublimation, il y a substitution d’idéal. On remplace alors le désir d’une vie riche en accomplissements par le fantasme d’une existence truffée d’expériences sexuelles toutes plus extravagantes les unes des autres » p.89. Alors que l’affection simple peut évoluer en acrobaties du plaisir sans dégénérer en mécanique. « Seule compte la complicité » p.100.

Bon, mais ce n’est pas tout, les vacances finissent toujours par finir, il faut quitter le cocon douillet des Trois chèvres. Avec des souvenirs plus forts qu’en colo : « Nos câlins enfantins avaient été un ravissement, d’une pureté de cristal. Cependant, nos corps peu formés limitaient bien des désirs. Tout ça ne durerait pas… le meilleur était à venir » p.105. Bientôt 12 ans !

Le lecteur parvenu jusqu’au tome 5 attend ardemment la suite ; il sent que cela peut devenir plus chaud mais espère que demeurera la fraîcheur naturelle des réflexions enfantines…

Théo Kosma, En attendant d’être grande 5 – Rêves de paille, 2016, publication indiquée « à venir » sur le site de l’auteur : www.plume-interdite.com

Son dernier opus : Théo Kosma, Quick change, 2016, autoédition format Kindle, €0.99

Les quatre premiers tomes chroniqués sur ce blog

Commentaires récents